【キャリア教育の本質について】〜果たしてキャリアは教育するものなのか?〜

本日、熊本にあるイデアITカレッジ阿蘇のオープンキャンパスに参加した。

地域に根付いていて「注文式教育」という企業と連携をしたカリキュラムを作っていることが魅力の1つである。

また個人的には、若いパワーで学校を動かしていることも、イノベーションが起こる気がして期待しかない。

当日は、焚き火オープンキャンパスという特徴的なイベントを開催したわけだが、大きな気づきを得た。また9年間キャリア教育の分野に身を置く人間(教育機関の学生募集に100校以上伴走)として、感じたことをまとめたいと思う。

1.そもそもキャリア教育とは

文部科学省は、以下のように定義している。

「キャリア教育とは、一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育」

また、カオナビでの定義がわかりやすいので参照まで掲載します。

結論、キャリア教育とは生きる上でもとても大事な教育の1つである。

実際、定量的に現状を把握すると、キャリア教育の必要性はどの学校も保護者も重要であると認識している人が多い。

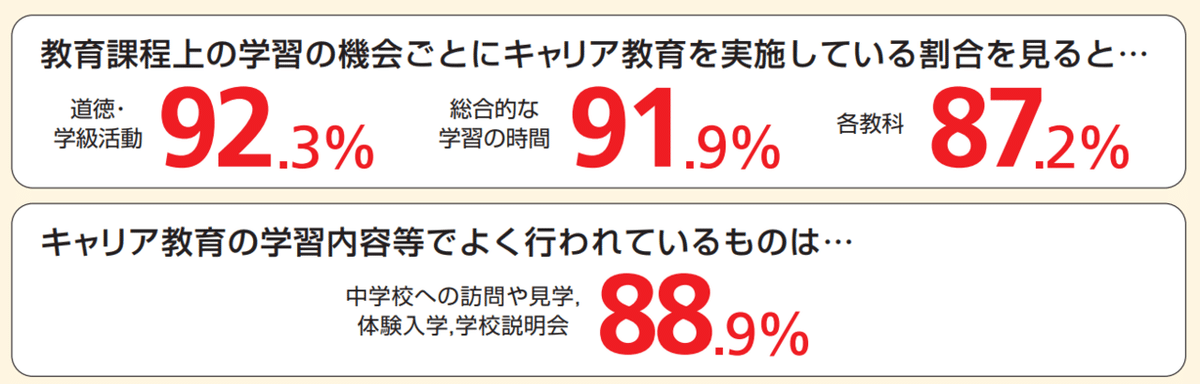

これは、国立教育政策研究所「キャリア教育が促す『学習意欲』の画像であるが、ほとんどの学校でもキャリア教育が行われている。

また、多くの企業も学校の探求の授業の中で進路選択などの授業を行ってきている。

事実、私も多い時は年間1000名を超える高校生へ講演させてもらったこともある。

気になる成果は、授業で取り組むことにより、それなりの成果もあがっているようである。

同じく、国立教育政策研究所「キャリア教育が促す『学習意欲』」より抜粋。

問題点は言わずもがな、形式ばっているなど多岐にわたるが、今日は高校生を主語とした気づきをまとめたい。

2.キャリア教育という違和感

前項の話といきなり矛盾するが、ここから本題。

読んで頂いた皆様にも意見を聞いてみたいが、

キャリア教育とは何?というのが最近の関心のある問いである。(最低限の勉強はしてきた身ではある)

もう少しわかりやすい言葉でまとめると、

キャリアって教育するものなのか?

という問いです。

主体的に、質問にきたり相談に来たりした高校生(一旦今回は高校生を主語とする)に対しては、大人も精一杯意見を与えるたほうがよい。

これは自戒の念を込めてだが、

私は、キャリア(その人の人生の方向性と定義)は自分で気づくものだと思っている。

だとするならば「気づかせる」きっかけをつくることもキャリア教育の目的の1つである。

よく、キャリア教育を語る上でこのようや問題点が提示される。

今の若者はインターネットの出現により、大人と会う機会が少なくなっている。

働く意欲が低下しているために、生き生きと働くロールモデルが必要である。

などである。ここで私は思うことがある。例えば、インターネットが出現してきて大人と会う機会が少なくなったことの何が問題なんだろう。という問いである。

すなわち私が提起したいことは、今の10代にはその世代の価値観、考え方があるということである。

YouTubeやTikTokでOnly1の存在になることが関心ごとだとすると、それはとても素晴らしいことである。

今日も10代と話したけれども、もはや価値観が異なる。それこそが、とても価値あることのように感じた。もしかしたら、キャリア教育を受けるのはわれわれ大人なのかもしれない。そう感じた。

私も含めて、キャリア教育を語る大人のどれくらいの人がTikTokの魅力を語れるだろうか。

そもそも、TikTokの仕組みやビジネスモデルを語れる人がどれくらいいるのだろうか。

10代のみんなが熱狂しているYouTuberについてどのくらい知っているのだろうか。試しにフォロワー数を調べてみた。

今の高校生は、こういう人たちに影響を受けているのは紛れもない事実なのだ。

重要なのは、この人たちは我々大人の一般常識からすると王道の道は進んでいない、ということである。

結果論、YouTuberやTikTokerを分析したときキャリアコンサルタントは目的を持って生きているから素晴らしい、という回答が聞こえてきそうだが、それはあくまで結果論。プロセスにおいて大人の一般常識からYouTuberやTikTokerについて語られることはキャリア教育上多くない。

これは仮説の域は出ないが「目的」ということについても、もしかするとYouTuberやTikTokerはあまり明確なものをもっていないかもしれない。

どちらかと言うと、唯一無二の存在となり楽しむこと(という目の前のことが大事)で気づけば結果的に影響力(フォロワー数)を持っていた、と言う人が多い気がする。何となく感覚的に未来はすぐ変わるから、今を楽しむのだという人が少なくないのではないか。

話を戻すと、日々このような情報に触れており、テレビは見ないのが当たり前。新聞とは何?という世代に対して、今の社会の常識が通用するのか?疑問甚だしい。

ただ、1つ重要な事実があるとすると、YouTuberだろうが政治家だろうか、なんであれ、

自分のやりたいことは「知っていること」からしか見つからない。

という事実は存在する。こういう考え方を教えたり、枠組みを外してあげたり、いろんな選択肢を提示し気づかせてあげることは、まさにキャリア教育と言えると思う。

ただ、それってネットで調べたら出てきますね。

ほんとうにそれが必要なのだろうか。

3.必要なのはキャリア教育ではなくキャリア探究である

私の持論では、キャリアは教育するものではなく、探究するものではないかと感じている。

探究とは何か。

探究とは「探し求める」探求とは異なる。

これまでは正解のある探求でよかったが、これから先は正解がない。探し究めていくことが必要である。

「人生の意義を探究する」などと使う。

探し求めるフェーズがあり、それを究めるフェーズがある。後者が特に求められる。

すでに知っていること、興味があることの前提が異なるから、対象となる高校生の脳みそを共に探究することがキャリアを考えていく上で大事ではないか。

本日焚き火オープンキャンパスでは、過去→現在→未来の時間軸のフレームを活用し、自分について探究した。ほんとに千差万別で、それぞれの価値観、考えが明確にあったのが印象的である。そして意思は持っている人が多い。さらには体感なのか、

大人たちと私たちは違うのだという心の声

も改めて感じた。最近ヒットした歌に「うっせぇわ」という歌があるがそれが頭をよぎった。

これが今の内心であるという前提に立った方がいいだろう。(もはや良いとか悪いとかの話ではない。)

言葉遣いは別として、私はそれに対して「素晴らしい反骨心じゃないか」と素直に思う。

けど、世間がわかっていない。鍛え直さないといけない、などと話す大人もいる。

改めて自戒の念を持って問いたいのは、このような10代に対して、キャリアを教育することはできるのか?という問いである。できたとしたらそれは押し付けではないか?という疑問が浮かぶ。

私の意見としては、難しいと思っている。

前提が違いすぎるので、むしろこの価値観を持った10代の好奇心や興味をどれだけ深堀したり、大きくしたりできるのか?(=探究)が重要なissueな気がしてならない。

キャリア教育を受けるのはむしろ大人であり

キャリア探究をするのが子供

このようにまとめてみたのだがいかがだろうか。

本日のiicaの焚き火オープンキャンパスでは、そういう意味で高校生の可能性を閉ざすことなく、既存のルールで固められた社会に物申すような機会で本当に素晴らしいと感じた。(所感)

4.キャリア探究に必要なスキルとは

勝手に、キャリア探究という名前を使っているがこれが本質だと思う。

そのような前提を敷いた時に、我々はどのようなスキルを持つといいのだろうか。以下、2つ記載したい。

①ファシリテーションスキル

人と人の意見(脳みそ)を紡ぐ人である。

正解を出そうとしない。納得解を紡ぐのである。

共通項を探して、言語化してあげるスキルだ。

また議論(discussion)ではなく探究(dialog)をする必要がある。

TikTokについて「そもそも」と否定するのではなく、TikTokについてどこまで深められることができるのか?そのゼロフラットの前提が必要である。興味関心の対象や内容が大人とはそもそも大きく違うのでそれを意識する必要がある。

そう考えると、キャリア探究をする人ってかなり高度なスキルセットが必要だなと感じる。

私がおすすめの本、「問いのデザイン」がかなりいけてる。課題と問題の違い、など言葉が整理されている。場の仕立てから考えていく必要がある。

自分の経験からの気づき、を前提としてファシリテーションをするのは時代遅れであり、

「うっせぇわ」が前提にある高校生の関心ごとを引き出し、どこまで深められるのか、が求められる。

②情報だけ持った評論家ではやく、「実」に生きる当事者であること

おそらく、キャリアコンサルタントなどの資格は本気で高校生のキャリアを考える上では必須ではないと私は考えています。

今日、インドからきた留学生ととある高校生が意見交換していました。

インド人は、英語も日本語もペラペラ話せていた。日本人は、英語に関心があるが喋れない。

終わった後に感想を聞くと、同じ世代なのに圧倒的な危機感を感じたと言っていた。これは、

インド人が日本語を話せるという当事者がいたことがキャリアを考える上で刺激を与えたのだ。

また、キャンプの達人も今回参加しており彼自身は「キャンプを生業にしており、生きている」と何度も話している。彼はキャンプの達人になる前から深い仲なので今に至るまでの試行錯誤をしていることも知っている。その彼のキャリアは当事者として圧倒的に説得力がある。

大人がそれぞれのキャリアを歩んできての気づきを話したりすることも、言わずもがな重要である。しかしそれは示唆であり探求ではない。

例に出したインド人留学生やキャンプの達人から気付かされることは、自分のキャリアに危機意識を持ち「変革のアクション」を起こしてきた当事者ということである。しかも若くして。

ファシリテーションスキルと変革の当事者であること。これが「うっせぇわ」と思われないためには必須である。(と考える)

5.20代のキャリア探究者がいても良い

今の時代、10年先を予測できる人って存在しないと思う。尊敬する起業家である孫正義でも予想出来なかった。今の時代はVUCAの時代と言われており正解がなく、目まぐるしく変化する時代だ。

この事実から考えられることとしては、あまり世代が離れすぎない方がいい、ということだ。

ちょっと上の先輩の意見の方がスッと入ってくるかもしれない。年齢が上になるほど自分とは違うという前提が入り、理解促進がされない可能性がある(と思っている)

ただ、20代や30代前半だとそもそもキャリアが短いと言われがちであり(表沙汰にはならないがそう思っている人も少なくない)どうしても大先輩の役割になってしまう。ほんとに頭が下がります。

しかし、今ほんとに必要なのは若いキャリア探究者ではないだろうか。

これが正解だ、こうした方がいいよ、なんでアドバイスがなかなかできない今の時代において、ともに(伴走し)興味関心の輪を広げたりすることで、人生の軸を見つけることが必要だとするならば、過剰な知識は不要であり、近い年代であることと、ゼロフラットなスタンスでファシリテーションをするスキルがあればいい。

キャリアは自分で気づくものだから

1人1人の人生のちょっと先の未来を開けるキャリア探究者が増えることで、キャリア教育の刷新になるのではないか。

これまでのキャリア教育の歴史に心から感謝と敬意をさせていただき、afterコロナの世界において、10代の今の価値観を最大限に広げることができる人材にまずは私がなりたいと思う。(当事者意識)

それが起点となり、結果的に地域の活性化にもつながるかもしれない。

また、子供の教育(この意味も問いたい)にも通じるものがあるかも知れない。日々勉強です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?