転職の思考法

著者 北野唯我(キタノユイガ)

兵庫県出身。神戸大学経済学部卒。

この本は主人公が転職までのストーリーの中で思考法を黒岩という転職エージェントから教わる物語です。大事だなと思う部分をメモしてみました。

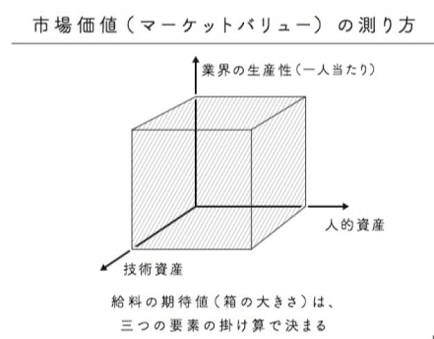

自分の市場価値を測るためのま9の質問

◆会社を変えても、価値のあるスキルはどれだけもっているか?

◆そのスキルの賞味期限はいつまでか?

◆他の会社でも通用するレアな経験がどれだけあるか?

◆その経験は、世の中からどれだけ強いニーズがあるか?

◆社内に、自分が会社を変えても、喜んで力を貸してくれる人がどれだけ存在するか?その人物は意思決定の力がどれだけあるか?

◆社外にも、自分のために喜んで力を貸してくれる人物がどれだけ存在するのか?その人物は意思決定の力があるか?

◆自分が所属してるマーケットの一人当たりの生産性はどれだけ高いか?

◆自分が所属してるマーケットに今後の成長性はあるか?

◆今後、どれだけ自分の市場価値は成長が見込まれるか?

意味のある意思決定は必ず、何かを捨てることを伴う。

一生食えるかどうかは、上司を見るか、マーケットを見るかで決まる。

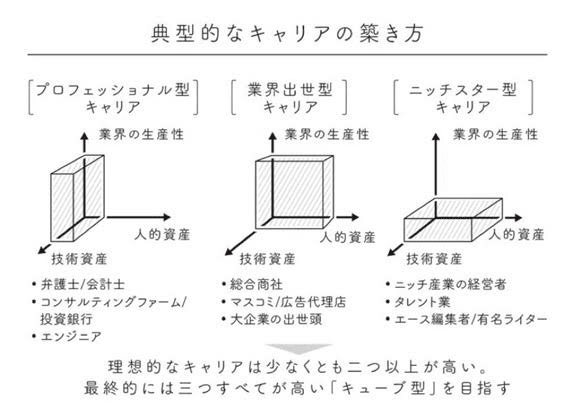

20代は専門性、30代以降は経験をとる。

スキルはレア度にこだわれ!女性は特に専門性にこだわる事。出産をする前に身につけないとその後のキャリアの幅が狭くなる。

キャリアとは20代は専門性、30代は経験、40代は人脈が重要。

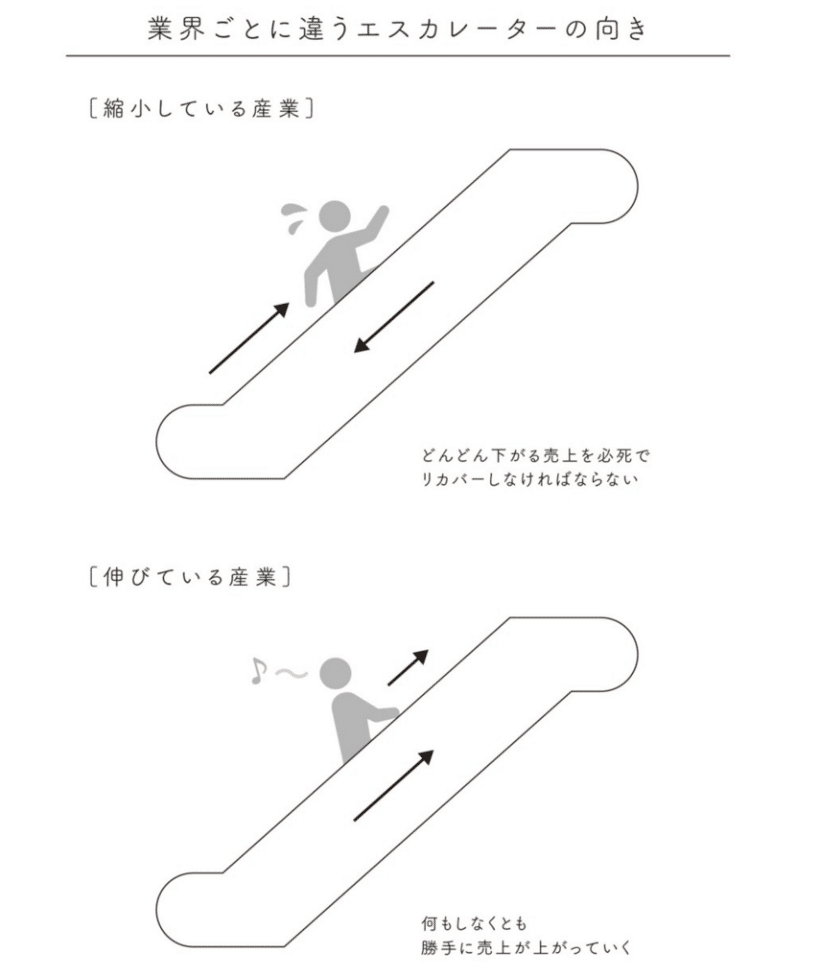

マーケットバリューは業界の生産性に最も大きな影響を受ける。絶対にダメな選択肢は生産性が低くて、かつ、成長が見込めない産業で働く事。

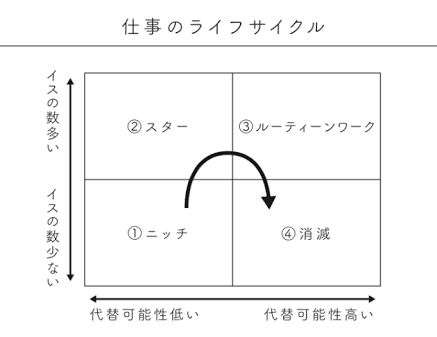

仕事のライフサイクル。仕事は生まれてから、消えるものである。

自分の現在の仕事がライフサイクルの③になってないか考えよう、もし、なってたらその仕事はもうすぐ代替可能な仕事になる。

衰退している事業での経験は無効化

伸びている業界に身を置くことは価値がある

業界全体が利益を落としているのは、マーケットが縮小している証。

ピボット型キャリア

企業経営で使われる言葉、方向転換や、路線を変えるという意味。自分の強みを軸足を残しながら、もう片足を今後強くなる部分にずらすという考え。

10年前とまったく同じサービスを、同じ顧客に販売している業界は今後代替可能になり、つまりコモディティ(凡用な価値の仕事)になる。

伸びるマーケットを見つける方法

◆複数のベンチャーが参入し、各社が伸びているサービスに注目する。

◆既存業界の非効率を突くロジックに着目する。

価値のあるものとないものは、長い目でみると逆転することが多い。非効率を覆すロジックが強固であれば、タイミングがいつ来るかの問題である。

転職先はこの三つで考える

①マーケットバリュー

②働きやすさ

③活躍の可能性

企業を選ぶ際の確認ポイント

◆中途を生かすカルチャーはあるか

◆自分の職種が会社の強みと一致しているか

転職後期に必ず迷いが生じる、そもそもの目的に立ち返る

マーケットバリューと給料とのギャップを40代後半になるまで誰も教えてくれない。

人間には「何をするか」の重きをおくto do型と、「どんな人でありたいか」を重視するbeing型の人間がいる。99%がbeing型で悲観することはない。そのbeing型が楽しむために必要なのはマーケットバリューを高めること、自分に自信をもつこと。

人には自分に合った「緊張と緩和のバランス」が存在する。

悪い緊張が10以上ある→職場を変えたがよい

いい緊張が3つ以上ある→より難しい業務ややったことないことに挑戦する。

替のきく存在から脱出したければ、自分の好きなこと、苦にならないこと「ラベル」にせよ。

今、転職を迷ってるあなたに

転職とは善である。

転職は日本の社会を良くするものである。

この記事が参加している募集

NOTEを始めた初心者です! INPUT代に使うので是非!サポートお願いします!