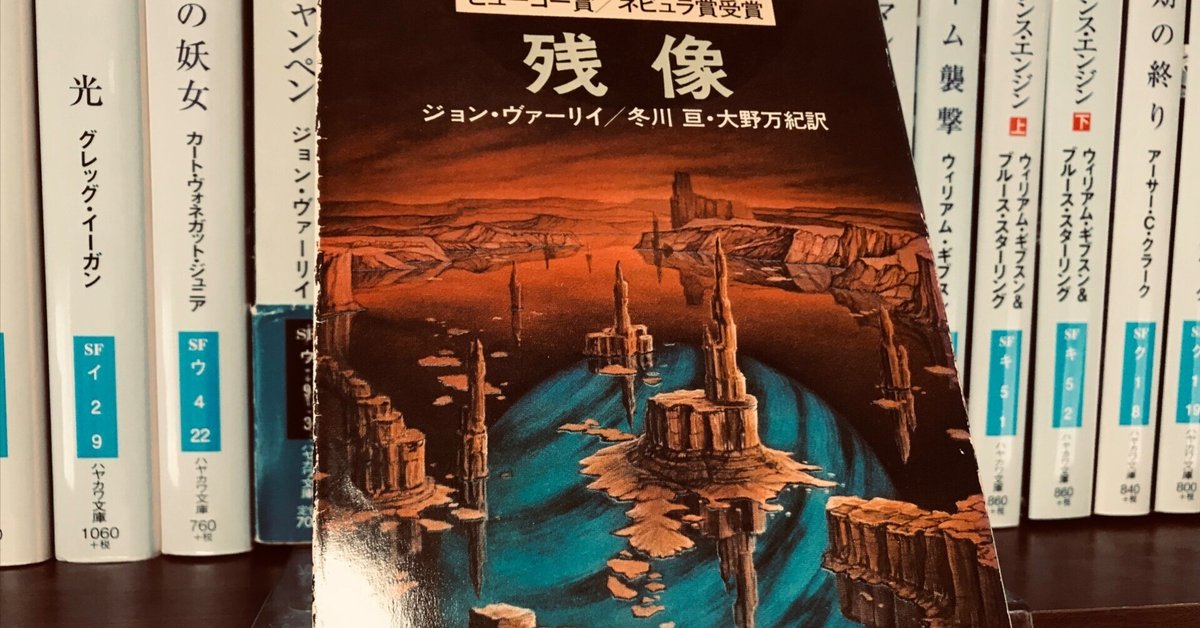

書評『残像』

ジョン・ヴァーリィは僕が最も好きな海外SFの作家で、初めて手に取ったのは2015年に出版された『逆行の夏 ジョン・ヴァーリィ傑作選』という日本オリジナルの短編集だった。

帯には円城塔先生の“まさかヴァーリィをご存じない。何も失くしたことがないならそれでいいけど。”という文句が光っており、読み終わったあとには、たしかにその帯の意味を知ることになる。

ヴァーリィのSFに惹かれるのは、ハードSFらしい大胆なガジェット、テクノロジーの描写もスリリングで楽しいのですが、やっぱり、登場人物の抱える孤独や喪失、哀しみといった感情に思わず胸を掴まれてしまうからだ。

弱さに対する優しいまなざしを感じる。

でもヴァーリィは単に口当たりのいい“エモい”小説を書く作家じゃない。グロテスクでフリーキーな面も持ち合わせている。だから一層好きになれた。

残念なことにヴァーリィの小説はほとんどが絶版だ。書店に並んでいるのは『逆行の夏 ジョン・ヴァーリィ傑作選』と『へびつかい座ホットライン』だけだろう。(2023年現在)

復刊の機会を待とうかなと思ったが、あまい期待だろうと思うので、Amazonで古本を取り寄せました。

『残像』はヴァーリィの第一短編集で、収録されている作品の全てがなんらかの賞にノミネートしている。どの短編も極めてクオリティが高い。末尾を飾る表題作はヒューゴ賞、ネビュラ賞、ローカス賞の三冠。

このなかで『逆行の夏』と『残像』はすでに傑作選に収録されているのを読んでいて、今回は再読でした。

ちなみにヴァーリィの短編は『残像』『バービーはなぜ殺される』『ブルー・シャンペン』の三冊で、既訳はほぼ全て読める。

ハヤカワから出てる傑作選と創元社の八世界シリーズ全短編は、すべてこれらを再録したもので、ほぼダブるのですが、新訳改訳でヴァーリィを楽しめるという利点が。購入の際に参考にしてくだされ。

カンザスの幽霊

あらすじ

名の知れた環境芸術家であるフォックスは、もうこれで三度の死を経験した。彼女はそのたびに、記憶レコーディングで保存された情報をもとにクローン再生されて蘇る。警察当局はなにものかによる殺人の線で捜査を開始し、フォックスは二度と殺されてたまるかと、あらゆる手を打った。彼女、フォックス4にとっては、今いるこの現実が唯一の人生であり、いくら記憶から復元されると言っても、死んで目覚めた新しいフォックスは、フォックス4ではなく、別人のフォックス5ということになるからだ。犯行の予防として彼女は自宅謹慎となるが、そこで新たな創作のアイデアが火花を散らして生まれてくる。そして新作『タイフーン』の講演とともに、フォックスの前に現れた真犯人が告げたのは、意外な真実だった。

感想

あらすじでは伏せたのですが、いきなり犯人をネタバレします。あしからず。

フォックスのまえに現れた一連の殺人事件の犯人とは、彼女自身のクローンなのですが、このクローンというのが、記憶レコーディングで作成した記憶キューブ保管する“アルキメデス信託銀行”から盗み出されたもので、犯人(フォックス0.5ということになるだろうか)を生み出すことになった。というわけ。

犯人、“溝鼠”と自称するフォックスのクローンは、金持ちの記憶キューブを誘拐して、金になる情報を吐かせようとする一味の手で再生されるも、全くの人違いだということがわかると理不尽に放り出されてしまう。

それで環境芸術家として華々しい活躍をするフォックス1を妬んで、犯行におよぶ。

すっかり殺意が消え失せた溝鼠と、フォックス4が出会うのですが、この場面のなんともやるせないような、苦い邂逅が印象的。

溝鼠にはイレギュラーな存在であるがゆえに生存権がない。発見されしだい処分されてしまうだろう。影として生きるしかない悲しい運命を負ったのだ。

溝鼠は捜査を逃れるために性転換で男性になっていて、(ヴァーリィの八世界シリーズではポンポン性別を変えるのは当たり前なのです)そしてこれはやはりヴァーリィにしか描けないと思うのが、フォックス4と溝鼠が営みを交わすシーン。自分のクローンとセックスするというのは、まあすごい発想です。でもこれマスターベーションじゃね。などという無粋な疑問を思いついたりしましたが、次の文章で即座に対応されてしまいました。

二人用に編曲されたマスターベーション、そう言いたい人は言うがいい。あの夜、わたしは何回か、どちらが自分なのかわからなくなった。手でかれの顔をさわり、そのわたしの顔に傷跡をふれたときのことはよく覚えている。あのとき何秒か、わたしは二人の個人を隔てている線がぼやけるのをかんじた。わたしたちは二人の人間に可能なかぎり近づき、まるで一人のように生きていた。

相手と一つになりたい。欠けた半身の孤独を癒したい。

ヴァーリィの短編に響くこの通奏低音が、確かに聴こえる。

そしてラストはもうハッピーエンド中のハッピーエンドなんだなこれが。ちょっとあますぎるくらい。

空襲

あらすじ

サン=ベルト航空七〇七便は、何者かにハイジャックされた。客室乗務員に扮した犯人グループは、銃で脅し、旅客を次々と先頭の部屋へ放り込んでいく。一体何人の人間が向こうに押し込まれたのか?あり得ない。そんな疑問を突き詰める前に、彼らの前に現れた終着点の光景は唖然とするものだった。

感想

怒涛の勢いで進む、時間SF。ユニークな時間SF。

ハイジャックの準備から物語がスタートするのですが、何がなんだか混乱する。だんだん状況がわかってくるのですが、ハイジャック犯は未来から転送されてきた救助隊員で、現在飛行中の七〇七便は墜落し、乗客は全員死亡する運命にあるという。死亡するという事実自体はどうやら避けられないことのようで、現在の乗客を未来へ避難させる代わりに、死体の代わりとなる未来人を置き去りにしていくという。置き去りにされる未来人は、グロテスクな奇形児で、それは過去の人類が遺伝子操作をした結果、遺伝子プールが汚染され、致命的な欠陥を抱えることになってしまったため。未来人は生きているだけで、グズグズのズブズブ、現在進行形で腐っているのだという。すげぇ。

なんとか抗腐敗剤を投与し、肉を盛り付けて助けにやってくるのだ。

これなんかを読むとヴァーリィがプレ・サイバーパンク作家なのだということが、ことさら意識される。

『空襲』は『ミレニアム/1000年紀』というタイトルで映画化もされている。脚本もヴァーリィ自身が手がけたが、推敲を重ねるうちにエッセンスが失われるという残念な結果になったもよう。

逆行の夏

あらすじ

クローンの姉ジュビラントが月からぼくの住む水星にやってくる。太陽がてっぺんで折り返して、輻射熱と太陽光が三杯目のおかわりとなって降り注ぐ、逆行の夏のただなかのことだった。兄弟にクローンがいるというのは、ちょっと普通じゃない。僕の母はなにかを隠している。

水星服に包まれたぼくとジュビラントは、工業排水が処理しきれずに蓄積された水銀の湖で、ヴァカンスを楽しんだ。でもそこへ地震がやってきて、ぼくとジュビラントは水銀洞に閉じ込められてしまう。

感想

本短編集のなかで、一番好きな話です。

『逆行の夏』でもっとも印象的なのは、水銀でできた湖の面を、二人で滑っていくあの美しいシーンだ。水銀のうえでは人間は沈まずに浮かびあがり、バランスをとって立つこともできる。その摩擦のないなめらかな湖面を、腹ばいになってスーッと泳いでいくのだ。視線が地面と同じところにあるから、周りの景色は流れるように猛スピードで後方に去っていく。

主人公のぼく、ティモシーにとっては、この遊びは子供のころの懐かしい遊びの一つで、大人になったらやらないような類の遊びなのだという。

ティモシーは閉じ込められた水銀洞で、自身の出自を知ることになるのですが、それが少し複雑。

ティモシーの母親ドロシーは実は性転換した父親で、ドロシーは第一原理と呼ばれる宗教団体で核家族という考えを信奉しており、生物学的両親が一人の子供を育てるという考えを持っていた。でもティモシーの両親は離婚してしまい、その妥協策として子供のクローンを作って二人で親権を分け合ったのだ。

誰かと“結婚”したあげく、手遅れとなってから相手がまずかったとわかるなんて、ひどいことに違いない。

他人と生きるというのは、なぜこうも困難なことなのか……。

ティモシーとジュビラントは水銀洞から助け出されますが、思い出の場所は跡形もなく崩れ去ってしまう。懐かしい子供時代とともに。

そんな、モラトリアムの終焉が余韻を残す短編で、別の短編集になりますが『さようなら、ロビンソン・クルーソー』も同じテーマで、やはり切ない気分になる。

ブラックホール通過

あらすじ

ジョーダンは太陽から三百億キロ離れたステーションで、へびつかい座七〇番星からやってくる未知の情報ビームに耳を澄ませていた。それはへびつかい座ホットラインと呼ばれ、いくつものブレイクスルーを人類の技術史にもたらした。企業は先を争ってビームに含まれる無数のノイズから有益な情報を得ようとしていた。隣人といえば同業者である五億キロ先のトリーモニシャだけだ。絶望的な宇宙の孤独のなかで、ジョーダンのステーションを訪う客は、巨大なブラックホールだった。

感想

ジョーダンは宇宙という圧倒的な孤立地帯に立たされ、元からあった自殺衝動みたいなものに苦しめられながら、それでも五億キロ離れたトリーモニシャの声とホログラムを頼りに生きる意志を奮い起こそうとする。

遠距離恋愛といえばせいぜい沖縄と北海道とかそんな話ですが、五億キロに隔てられた恋人同士というのは、通話するだけで一苦労だ。通信は光速を超えられず、テレビ通話にはタイムラグが生じる。そしてそのタイムラグにも慣れきってしまうと、独特の主観時間での会話が成り立つという。面白い。

『三体』で、地球との絆が断ち切られた宇宙船のクルーたちが、すぐさま全体主義的な組織に切り替わるシーンがあるんですが、地球という母体から、へその緒を切り離された人類は、宇宙の孤独というものに否応なく向き合わねばならないのだろう。『プラネテス』のハチマキみたいな感じになる。

しかし助けに来てくれるトリーモニシャがめっちゃ健気で可愛い。

火星の王たちの館にて

あらすじ

火星、タルシス基地のドームが何者かによって喰い破られた。探査クルーの15人を死に至らしめ、生存した者は残存する物資で延命措置を講じることに。軌道上の宇宙船エドガー・ライス・バローズも、やむなく救助を打ち切り引き上げてしまう。当初、クルーの間では彼の乗船に対して反対の意見もあった。だが今や、それに異議を唱えるものはいない。歴史学者であるマシュー・クロフォードの知識は、目算通り活かされることになったからだ。サバイバルを開始した彼らクルーはまず、事故原因の調査に向かうが、そこで知ったのは、我々が王たる征服者ではなく、訪問者であったことだった。彼ら火星の主たちの。

感想

火星サバイバルといえば、アンディ・ウィアーの『火星の人』を思い浮かべますが、この短編ではチームでサバイバルです。一人で遭難しなくてよかった。

ヴァーリィがアンディ・ウィアーと違うのは、科学知識によるサバイバルではなく、火星に住んでいた生命体、その生態を中心に描くところだ。

それはプラスチックを利用し、自身もプラスチックでできた植物だ。

地面から生え、風車のような構造に成長する。自然界に回転する構造を持ったものは皆無だという。僕もパッと思いつかない。

さらには車のようなものや、ポンプ機構、果ては太陽系儀の形をしたものなど次々に発見されていく。

それがクルーの活動によって生じる微量の水蒸気が原因で、冬を夏と勘違いしてしまい、次々と地面から生えてきてしまったのだ。

彼らはサバイバルで野菜を育てるのですが、地球産の植物と火星の植物が混ざってしまって、発見する植物が火星種なのか、突然変異した地球種なのかわからなくなるという問題を提起したりする。そうか、そういう問題は考えたことがなかった。

文化人類学のフィールドワークなんかで未開の部族を調査するとき、抗体のない病原菌を彼らの間に持ち込まないように、細心の注意を払う。なんてことがあるじゃないですか。その問題と似てる。

マット・デイモンが火星でジャガイモ作るのはマズかったか……。

途中、クルーたちの性欲が爆発したのか、裸になって、メンバーを取っ替え引っ替え大乱行に及ぶシーンがある。文章で抜き出すと凄いですが、ヴァーリィが念頭に置いているのはヒッピーたちの、自由恋愛、フリーセックス。性に関するあけすけな自由というか、アナーキーさは、どの作品にも感じられる。

どうでもいいけど、宇宙船の名前エドガー・ライス・バローズは『火星のプリンセス』の作者。もう一つ出てくるポドケインは、ヴァーリィがファンであるハインラインの小説が由来だった。どちらも火星SFの名作というわけか。

鉢の底

あらすじ

金星のプロスペリティはケチな田舎町かもしれないが、それでもキクのように一攫千金を狙って訪れる火星の男がやってくる。“爆発宝石”は金星で採掘される美しい宝石だ。キクもそれが目当てだった。だが間抜けなことに、火星で買った赤眼アイが故障して、片目が見えねぇ。町で唯一の医者は、エンバーと呼ばれるカワウソをつれたおかしな娘が一人だけ。仕方なく彼女に目の応急処置をしてもらうが、交換条件として自分も採掘に同行させろと言われる。風変わりなコンビが見つけたのは金星の宝玉をはるかに凌ぐ、ある神秘的な光景であった。

感想

これは初めて読んだなかで一番好き。

まずエンバーのキャラがいい。頭髪がなぜか孔雀の羽で、膝と肘に髪の毛が植わってる。顔の下半分、多分アゴが交換できるようになっているという、マッドな装いで登場する。

“カワウソを連れた小悪魔サイバーパンク気味ロリと金星の砂漠で宝石集めする”話だと誰かが書いていて、まさにそう(笑)

エンバーの夢は金星の田舎から脱出して、別のどこかへ行くこと。十代らしい反発心を持っている。でも金星の法律では、成人するまで、一人で外の惑星に移住する権利を認めておらず、キクを言いくるめて養子として外に連れて行ってもらおうとする。あるいは結婚して。

嫌がるキクに対して、「メイク・ラブしよう」と持ちかけるのですが、(ヴァーリィは常にメイク・ラブという言葉を使う)それを取引だと勘違いされて、好意を誤解されてしまうところなど、なんだか可愛くっていいじゃないですか。

「いいわ。でも、これだけはいわなくっちゃいけない。きのうの晩のわたしの申し出だけど、あれ、そんなにしゃくにさわった?」

「えっ?」

「あのね、あれ、わいろのつもりじゃなかったのよ。つまり、二千マルクの時みたいな。わたし、ただ……そうね、まだよくわかんないわ。タイミングが悪かったんでしょ?」

これもオチがハッピーエンドで嬉しくなる。

“こういう不確定性が人生を面白くするんだ”なんて台詞がいい。

歌えや踊れ

あらすじ

土星のヤヌスで唯一の人間居住区、パーリーゲイツで、ティンパニ&ラグタイムのような店はそう珍しくない。今日の客、バーナムとベイリーは、人と共生体の関係だった。ベイリーは人間であるバーナムが宇宙空間で生存できるように、閉鎖生態系でできた宇宙服となって、彼をサポートする。バーナムもベイリーが必要な二酸化炭素や水を供給する。お互いが一つの生命体として、肉体的にも精神的にも、特別な絆で結ばれていた。彼らのような共生者は、霊的なヴィジョンの閃きに恵まれ、類い稀な芸術をものにする才覚があった。しかしその霊感を具体的な創作物へ落とし込むには、研鑽をつんだ技術が不可欠で、それを提供するのがティンパニの役割なのだ。彼女と、バーナムとベイリーは、頭の中にある天上の交響曲を、地上に下ろすべく、試行錯誤を重ねていた。あるとき、ティンパニが体の動きを音楽に翻訳する《シナプチコン》を彼らに教える。それこそが、美と生の烈しい衝突をもたらす究極の音楽の、きっかけであったのだ。

感想

共生体というアイデア自体は、『イークイノックスはいずこに』で体験ずみだったので、新鮮な驚きは少ない。

人=シンブの共生関係のもとにある意識は特殊で、互いに対するシンパシーが、それこそ半身のように痛切なものとして感じられる。

バーナムとベイリーは、脳内で言葉による会話をかわすので、新一とミギーみたいな感じです。自分の一部でもあり、他人でもあるというアンビバレントな存在です。『カンザスの幽霊』のフォックスと溝鼠のような関係でもある。

二つの異なった精神が出会うと、その接点に或る緊張が生まれる。それは二つの波がぶつかったとき、振幅が大きくなる現象と似ている。

どうしようもなく他人を求めてしまう気持ちと、それがぶつかり合うときに生まれるダイナミズムを、この短編は描こうとしている。

汝、コンピューターの夢

あらすじ

フィンガルのメモリーキューブは今、一頭のメスライオンの頭蓋のなかだった。それは休日のちょっとした息抜きの遊びで、ケニヤ・ディズニーランドはまさにうってつけの場所だった。安全なサバンナの体験。フィンガルは野生動物となって、本能のままに駆けまわる快感に酔いしれた。だが目覚めは悪夢に変わる。いやフィンガルは目覚めてなどいなかった。ケニヤ・ディズニーランドの従業員は、フィンガルのボディを誤って紛失してしまったのだ。元の体に戻れないフィンガルは、コンピュターに接続され、常時覚醒状態に置かれていた。目覚めることのできない悪夢の世界で、フィンガルは発狂による記憶の断片化と必死に戦っていた。外界との接点はアポロニア・ヨアヒム、彼女の声と言葉の励ましだけだった。

感想

フィンガルが救出されるまでの6時間が描かれるのですが、絶望的なことに、彼のなかの主観時間では一年が経過している。

その一年のあいだずっと、助けてくれるアポロニアに、知らず知らず想いを募らせてゆく話で、『ブラックホール通過』と構造が似ている。絶望的な孤独に打ちのめされる男と、外から助けてくれるヒロインって感じで。

一年間コンピュータの夢のなかで片思いし続けた女性と、最後に初めて出会うところなんて、ちょっと面はゆいような、あっけないような、そんなオチ。

残像

あらすじ

四度目の大恐慌の年、わたしは失業者の列に加わることになり、安定した人生などというものは砂の城であるということを思い知った。47という歳は、チャレンジするには最後の歳だろう。わたしはカルフォルニア目指して旅に出た。ニューメキシコ、タオスまでやってきたわたしは、荒野に築かれた幾つものコミューンの間を渡り歩く。そのなかで一番、わたしの心をとらえたのは、目も耳を口も聞けない、三重苦の障害を抱える者たちによるコミューンだった。

感想

三重苦といえば、ザ・フーの名盤『Tommy』を思い出す。

アルバム曲全体で一つの物語になっていて、主人公は目も耳も口も聞けないトミーという少年。それが、天才的な“ピンボールの魔術師”となり、果ては宗教の教祖なんかになっちゃう話。

それはさておき、確かにこれはすごい短編だ。ヴァーリィ自身も描き終えたときに、涙が流れたという。

『みんなが手話で話した島』という本を見かけたことがある。『残像』のなかで描かれるコミュニティは、まったく荒唐無稽ではないのだろう。

SF的な飛躍があるとすれば、それは視覚と言葉を主にする私たちとは、全く違うコミュニケーションのあり方を描いてみせたところだろう。

初読時は衝撃的だった。

三重苦のコミュニティでは、触覚でコミュニケーションをとる。

相手の身体中を触りあい、全身で会話をするのだ。それは筋肉の微妙な緊張や弛緩を読んで、相手の状態を察することができるほどのレベルまで先鋭化されている。

そしてそれは傍目にはセックスをしているように見えることもあり、彼らの間ではコミュニケーションの一部として明確な一線がない。肉体相互の微妙な反応で意志を交換しあう繊細なものなのだ。

言葉による会話がいかに不完全なものなのか、存分に思い知る。

ヴァーリィは彼らの世界を“その暗く、静かな、一人ぼっちの宇宙のなか”と形容する。

孤独を囲う悲しみと、理解し合う喜び、その間にあるコミュニケーションの姿形に、この作者の文学がある。僕はそう感じる。

ぼくをみて、ぼくを感じて、

ぼくに触れて、ぼくを癒して

See me, feel me,

touch me, heal me!

まとめ

やはりクオリティの面では『ブルー・シャンペン』に及ばないかもしれない。それは『残像』がつまらないからじゃなく、『ブルー・シャンペン』が名作すぎたからだ。

ヴァーリィのSFには性をめぐるテーマがたびたび出てくるのですが、これを最初、ジェンダーがテーマのSFとして考えていました。性転換が自由自在になった社会では、旧態依然としたジェンダーロールは破壊され、女性はもっと自由になる。

確かに、ヴァーリィの小説では男性のハードSF作家では珍しく、女性キャラの活躍が多い。

でも、ヴァーリィが真剣にフェミニズムをやろうとしていたとは思えない。

女性を尊敬していたかもしれないけど、描きたかったものはもっと別なもので、それは変容の感覚なのだと思う。

肉体、意識、人間性、性別さえもが、流れるように移り変わっていく様に、美しさを感じているのではないだろうか。変わりゆくものを愛しているのではないか。

ハードSF作家は物理学に強い人が多い。物理学は、万物の普遍の原理、変わることのない法則を追求する。一方、生物学や生態学は、変わりゆく生命という現象を科学するものだ。ヴァーリィのSFには、物理学よりも生物、生態学的な知見が多く生かされているように思う。それはメタモルフォーゼの感覚に魅せられているからだと僕は思うのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?