書評 荒木飛呂彦の『奇妙なホラー映画論』『超偏愛!映画の掟』

『ジョジョの奇妙な冒険』は僕が中学時代にどハマりしたジャンプ漫画で、スタンドバトルのかっこよさ、能力を駆使して戦う頭脳戦に、まさに“シビレた”。

どれくらいハマったかというと、2013年当時『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル』というPS3の格ゲーが制作され、発売日に買ったくらいです。

今日の観点からするとクソゲーに分類されるゲームではあるんですが、まだこの時点でアニメが始まっておらず、ゲームが発表されるまでの間、徐々に公開されていくPVで、初めてジョジョの本格的な映像化、“聴覚化”に触れることになるのです。

キャラが立体的に動いて、喋り、擬音を発する。

あのシーン、あのポーズが再現され、格ゲーとしてではなくキャラゲーとして、大いに自分を満足させてくれた青春のゲームの一つです。

それくらいジョジョへの傾倒は特別で、他のジャンプ漫画とは一線を画す感じがしました。

ジャンプには『ドラゴンボール』のような王道バトル漫画の伝統があるのは皆の知るところだと思いますが、ジョジョの戦いはドラゴンボールの系統とは全く違う。

天下一武道会のようなトーナメント形式で勝ち上がっていくストーリーから脱却して、カードバトル型の能力の相性で戦うバトルを提示するわけですが、この説明では、文化史は論じられても、ジョジョがなぜ面白いのか。アツいのかはさっぱりわからない。

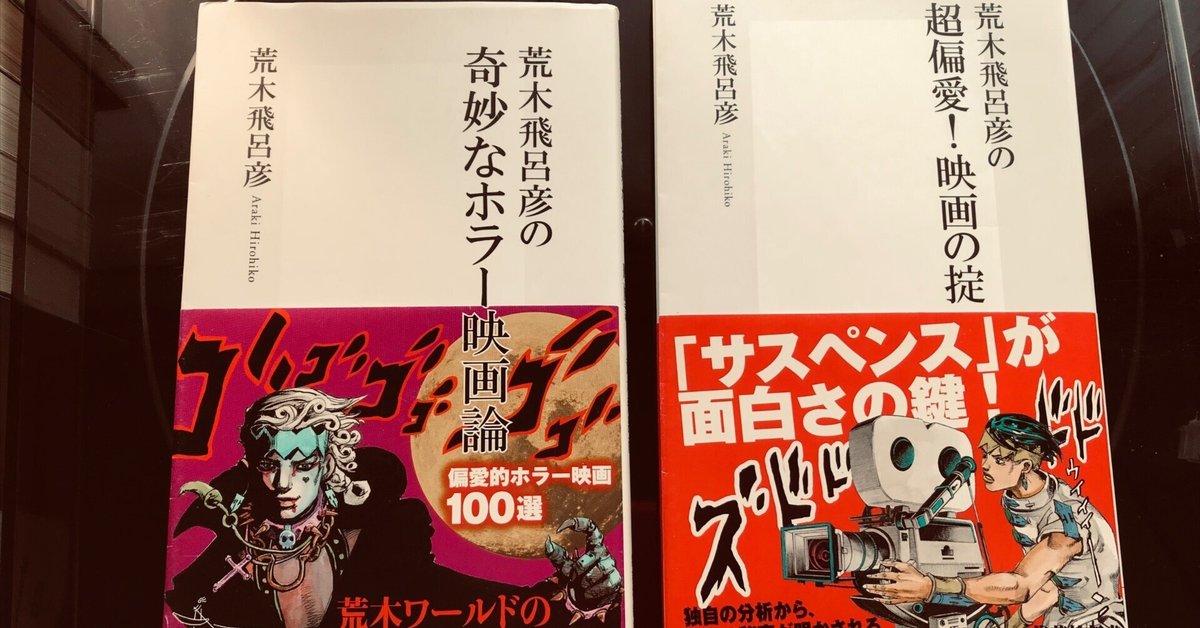

前置きが長くなりましたが、たまたまブックオフで、荒木飛呂彦先生自らが執筆した『奇妙なホラー映画論』『超偏愛!映画の掟』の2冊をそれぞれ110円で発見したので、思わず買って読んだという話です。はい。

存在は知っていた本なのですが、読む機会に巡り合わず未読のままになっており、今回ようやく読めました。

まず内容ですが、シンプルに荒木先生がおすすめのホラー映画(サスペンス映画)をチョイスし、それのどこが魅力的で面白いのかを紹介するというものです。

その合間に、ジョジョを生み出した想像力の源泉、荒木先生の“エンタメ論”が差し込まれる感じです。

取り上げる映画は『奇妙なホラー映画論』でホラー100本。

『超偏愛!映画の掟』がサスペンス映画編でまた100本。

僕はこのホラー100本のうち、56本もの作品を未見でした。しかもそのうちの34本はタイトルさえ知らなかった。

今U-NEXTのマイリストが膨大に積み上がっております。ヤバいです。

というわけで、映画ガイドとして優秀な側面も一つあります。

面白いんだろうけど、すごく見たいというわけではない。というような、佳作、良作とでも言いたくなる映画が結構取り上げられていて、鑑賞のためのいい機会をくれます。

奇妙なホラー映画論

まず『奇妙なホラー映画論』の感想の方から。

本書は、荒木先生によるホラー映画の定義から始まる。

そのものズバリ、“見るものを恐怖のどん底に叩き落とす”恐怖を与えることを第一に考えらえた映画。それがホラー映画だという。

それは『プレシャス』のような社会派映画であっても、恐怖を与えることが映画の中心にあるならホラーであるそうだ。

逆に、戦争映画の場合は、恐怖は存在すれど反戦やヒューマニズムを訴えることが中心になり、荒木先生的ホラーの定義には当たらないという。

考えさせられる内容でも、泣ける内容でも

恐怖>テーマ

である限り、ホラーであり

テーマ>恐怖

の場合は非ホラーであるようだ。

恐怖を与えることそれ自体が本質とは、なんとイカつい。

ホラーの定義を終えた後は、ホラー特有の魅力について、筆が進んでいく。

ここで僕自身、一番気になる問題が、“なぜ金を払ってまで恐怖を買うのか”問題である。

チケット代は安くない。1900円払って、グロいもん、汚いもん、絶叫、など普通見たくないと思うのが理性だ。

「ホラーの何がいいの」と友達に聞かれて、言葉に詰まった経験もある。

ホラーを見る意義というものをどう説明すればよかったのだろう。

そこのところ、荒木先生は“免疫説”の立場を取り、ホラーの魅力を語ります。

つまり、かわいい子には旅をさせよ式の、現実世界で体験しうる本物の恐怖への免疫をつけるために、あえてホラーな映画を見に行くという動機です。

さらに、そうして恐怖を相対化することでホラー映画をフィクションとして楽しむカタルシスが得られると述べ、人間の暗黒面を描く芸術としても成立しうると言います。なるほど。

これなら友達も納得してくれるだろうか。

次に荒木先生は、ホラー映画をいくつかのジャンルに分けて、タイトルを挙げながらその映画を詳細に語っていく。このとき、荒木先生は独特の“癒し”という言葉を多用して映画を語る。

この“癒し”の感覚は、少し抽象的だけど面白い。僕にもなんとなくわかるのだ。

例えば荒木先生は、ゾンビ映画にはその“癒し”が存在し、それ故に味わい深いホラーになっていると言う。逆に『ソウ』シリーズのような映画には“癒し”がなく、面白くても疲れる映画になってしまうともいう。

アリストテレスの『詩学』では、憐れみと怖れを通じ、そうした諸感情からの浄化(カタルシス)を成し遂げるのが、悲劇のもつ性格だという。

荒木先生のいう“癒し”が、アリストテレスの“浄化”と似た意味を持つなら、ホラーにおいて似つかわしくない“癒し”の要素も、ことさら重要な要素として考えられるだろう。

憐れみは、幸福な状態から不幸な状態への転落で喚起され、怖れは、自分と同じくらいの人間が受難にあうことで喚起される。(俺もああなるかもという感覚で)

そう思うと、ゾンビは不気味に共感を誘う相手だ。ちょっと憐れっぽい。

さらに、一体一体は普通の人間で、僕らと同じだ。だから怖い。

荒木先生はゾンビが没個性で集団で群れ、自由だから癒されるという。

だから、ゾンビにリーダー格が存在する『ランド・オブ・ザ・デッド』は不興で、逆に癒しの要素を持っていれば、走るゾンビでも全然ありだという。

そうでなくても、息抜きの要素は大切なように思える。

荒木先生は『アイ・アム・レジェンド』のようなゾンビ映画には、ユートピア体験が癒しとして存在すると指摘する。崩壊後の世界でショッピングモールが物色しほうだいだったりする快感ですね。(荒木先生はゾンビものの要素だと語るが、僕はポストアポカリプスものの要素だと思ったけど)

さらに『13日の金曜日』のようなスラッシャー映画では、浮かれたティーンエイジャーが血祭りに上げられるときに、あーあほらね。といったような憂さ晴らしの快感がちゃんとあって、だから忌まわしさや閉塞感を回避できて、カタルシスがあり得るのだろう。

僕がこの本全体、荒木先生の鑑賞スタンスでことに感銘を受けた点がある。

例えば、『悪魔のいけにえ』を語るときー

レザーフェイスが解体場の引き戸を手で「ドーン!」と、閉めるその感覚(略)

その閉め方と閉める速度とパワーがもう決まりすぎていて、希望も同時に閉ざされることがこのシーンに象徴されている

という感じで、僕がすっかり忘れていた映画のディティールを、微細に分析する。さらに、荒木先生のオールタイムベスト1ホラー『ゾンビ』(冨樫先生もベスト1だった)を語るときには、ロメロ映画のゾンビに“生活感”があるといい、ゾンビになる前に何をしていた人物なのか、なんの職業についていたのかが、わかるように造形されているが特徴だという。

素晴らしい。こういうディティールにこそ着目して映画を語らなくてどうする。

超偏愛!映画の掟

ホラー映画論に続き、二冊目では映画におけるサスペンスについて語る。

サスペンスとはある種の緊張感が持続している状態のことを指す。であるので、サスペンス映画でなくとも、あらゆるジャンルの映画に含むことができる要素なのです。荒木先生はエンターテイメントの本質をこのサスペンスに求め、自らの作風を構築していくことになる。

最初に掲げた、ジョジョは他の漫画と一線を画す、なぜ面白いのか。ということもサスペンスの一言で氷解する。

荒木先生はこうしたサスペンスのテクニックをヒッチコックから学んでいった。

本書でもまた、荒木先生流の“面白い”サスペンス映画の定義から始まる。五か条ある。

①魅力的な謎

②感情移入できる主人公

③魅力的な舞台

④非日常性

⑤泣ける

僕なりの言葉でまとめましたが、こういう感じです。⑤が特に異質な定義です。

サスペンスという括りだと、荒木先生は『ヒート』をオールタイムベストに挙げる。そして『ヒート』を“男泣きサスペンス”などと定義します。

男泣きサスペンス。それは、男くさい哀愁、ロマンチズムが涙を誘い、さらに息もつかせぬサスペンスで心臓バックバクになる無敵の映画のことで、荒木先生独自のジャンルである。

さらに詳しく言うと『ボーン・アイデンティティー』のように、ある種の端的なプロフェッショナリズムを持った主人公の活躍も“男泣きサスペンス”に不可欠の要素だという。(『ヒート』の銀行強盗シーンを思い出してほしい)

これを聞けば『ジョジョ』がまさにそうだということに思い至る。

『ヒート』もそうですが、駆け引き、心理戦の面白さが通底している。そして、これが重要なのですが、プロフェッショナル同士の戦いであるということ。

僕自身も何かのプロフェッショナルという設定に弱いです。

荒木先生が挙げる『鷲は舞い降りた』とか、僕だと『007』のようなスパイものとか。別に戦う職業でなくてもいい。僕は好き。

『眼下の敵』のような映画では、プロフェッショナル同士の友情も描かれ、敵同士だけど戦いのなかで認め合うといったような“泣き”が入り、それも魅力だという。(ワムウに敬礼するジョセフを思い出すのだ)

なんかえらくアナクロなロマンチズムを信奉している人なんだなぁ荒木先生は。と思ったところで共感はMAXへ。“古い男”も男泣きを誘うと書いているのですが、まさにですよ。

『メタルギアソリッド』とかが大好きな自分はよくわかる。この感覚。

これでもうだいぶ『ジョジョ』の面白さの輪郭が見えてきた。プロフェッショナリズムかぁ…。なるほど。

お次は、荒木先生が空条承太郎というキャラを考えるときに、理想のヒーロー像として重ねた、クリント・イーストウッドについて。

寡黙で、立っているだけで存在感を放つ、クールな男。

イーストウッドは一つのジャンルだ。と荒木先生は言い切り、一章まるまるイーストウッド映画について語ります。

のっけから爆笑を誘うのは、イーストウッド映画の際立った特徴を「最初あまり観たいとは思えない」と言うところ(笑)

確かにイーストウッド映画って本当に華がない。見たら面白くて感心するんだけどね。

この章からは荒木先生のヒーロー像が伺えます。

ヒーローとは社会からはみ出した存在で、常に孤独である。(孤立ではない)社会から理解され、認められていたらそれはヒーローではないとまで言う。

そんな人物が、それでもなお社会のために行動する。これが真のヒーローだと言う。

確かに、英雄とは共同体にとって異端であり、それ故に社会や世界に新たな息吹をもたらすことができる。本質的な解答だと思います。

だからなのか、イーストウッドはある種の神話的世界を描くことができる作家だと荒木先生は評するのですが、これを踏まえると、なるほどと思います。イーストウッドはアメリカという精神そのものだ。

まとめ

この他にも面白い視点がたくさん詰まっており、例えば、“都市伝説”(物語のバックボーン)の重要性、、観客が求めるのはあくまで非日常の体験のスリルであることとか、個人的にメモした箇所。

さらに荒木先生激推しの“情事サスペンス”(エロサスペンス)についてなども。レンタル屋の棚で、際どい場所に置かれがちな映画で、もっと評価されろ!という荒木先生の覚悟を感じる。

『ジョーズ』や『エイリアン』など、僕にとっては物心ついたときにはもうすでに古典的名作となっていた映画も、何が斬新だったのかなど、リアルタイムで体験した世代の感想が語られるので、証言として意義深い。後追いだと、なかなかそういう情報にアクセスしにくいのだ。

この2冊の本を読んでいると、荒木先生が根っからのエンターテイナーだということがよくわかる。そのことがとてもうれしい。

この本を『読みたい』と心の中で思ったならッ! その時スデに購入は終わっているんだッ!

さようならだ

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?