源河亨『悲しい曲の何が悲しいのか-音楽美学と心の哲学-』読書ノート②

これまでのまとめはこちら

第2章 「美しい音楽」は人それぞれ?

判断と経験

「〇〇は荒々しく攻撃的な音楽だ」「△△は儚く優美だな音楽だ」というような判断を「美的判断」という。そして、この美的判断には2つの立場がある。主観主義と客観主義だ。

主観主義はこれらの美的判断は個人の感想であり、どんな感想が出てきても、それに正しいとか間違っているという正誤は問えないとする立場である。それとは反対に客観主義は、美的判断は正誤を問えるものだ、という立場だ。言い換えれば、ある曲を聴いた時に、「荒々しい」という美的判断をすることが正しく、「柔らかい」という美的判断をすることは間違っているという立場である。

さて、まず自分の音楽観はどの立場に属するのか考えてみよう。もちろんこれは大きく二つに区別しているものであり、極端にこの立場だ、とは言えないかもしれない。それでも、自分が主観主義が客観主義のどちらに寄っているのか、またはどちらの考えが好みかは考えられるのではないだろうか。まずは大まかに、自分の立場を自覚してみよう。

判断とは、一般的に平叙文の形で表せる心的状態のことをいう。例えば、「目の前にあるりんごは赤い」と思う状態のことだ。つまり判断とは、ある対象がある性質をもつと述べる働きの一種である。そしてそれはふつう正誤を問えるものである。このような判断は、なんらかの根拠に基づいて下される。代表的なのは、知覚経験である。そしてその知覚経験が正しければ正しい判断が下せるし、知覚経験が誤っていれば、判断も誤ってしまう。目の前のりんごの赤さを正しく知覚できていれば、「このりんごは赤い」と判断できる。しかし、色覚異常によって黄色さが意識に上がってしまっていたら、「このりんごは黄色い」と誤った判断をしてしまうだろう。 判断も知覚経験も、ある対象がある性質を持つと述べる働き(性質帰属という)の一種だが、両者には違いがある。判断は言語的な性質帰属だが、経験は非言語的な性質帰属である、という違いだ。知覚経験による性質帰属では、判断による性質帰属では(つまり言語では)捉えきれない細かい区別が可能なのだ。 まとめよう。判断は言語的な対象のへの性質帰属であり、それは(知覚)経験による非言語的な性質帰属に基づいている。正しい経験に基づく判断は正しく、誤った経験に基づく判断は誤ったものになる。

美的判断と美的経験

では、美的判断と美的経験はどのような関係にあるのか。本書では、上に述べたような経験と判断の関係と同様に扱うという立場をとっている。つまり、あるメロディが優美さやダイナミックさを伴って意識に現れると「このメロディは優美だ/ダイナミックだ」という正しい判断が下せる、という関係だ。 この方針には、先ほども述べたような美的判断の客観主義が前提となっていることに注意しておこう。さらに、内容の少ない述語については扱っていない。(例えば、「良いgood」「悪いbad」「素晴らしいexcellent」などは除外する。本書が客観性を擁護する美的判断は、次のような述語を用いたものである。「優美なgraceful」「けばけばしいgarish」「バランスが取れているbalanced」「混沌としているchaotic」「統一感があるunified」「華奢なdainty」「繊細なdelicate」「ダイナミックなdynamic」「力強いpowerful」など。)

こうした述語は何にでも当てはまるわけではなく、対象がどのようなあり方をしているのかを説明する内容、つまり記述的内容を含んでいる。

そして、「美的」という言葉にも注意が必要だ。「美的」とは対象をポジティヴに評価する判断を指すものではない。ネガティヴな判断も美的判断にも含まれるのだ。「美的」と訳される「aesthetic」という語は「感性的」「審美的」と言ったほうがわかりやすいかもしれない。

そして、この美的判断は、芸術作品だけでなく、自然物にも用いられる。 ところで、美的判断は美的経験に基づくとされるが、美的経験と非美的経験の違いはなんだろうか。それについて著者は、「美的性質を対象に帰属させるのが美的経験であり、非美的性質を対象に帰属させるのが非美的経験なのだ」と定義する。

美的性質と非美的性質

では、その美的性質と非美的性質の違いはなんだろうか。 本書によれば、非美的性質とは、音高、音量、音色、色、形、大きさなど五感を通じて知覚される代表的な性質のことをいう。これを自分なりに言い換えれば「要素」だと言えるだろう。 美的性質が非美的性質と異なるのは、次の2点だ。

①美的性質は評価をもたらす性質、つまり価値性質であるという点。

②美的性質は感受性を働かせなければ知覚できないものだという点。

次に、美的性質と非美的性質の関係だが、美的性質は非美的性質に依存すると言える。作品を形作る要素やその連合が、美的性質を決定しているということだ。こうした関係のことを「付随性supervenience」という。つまり、対象の非美的性質が変化することなしに、その対象の美的性質が変化することはない、という関係である。

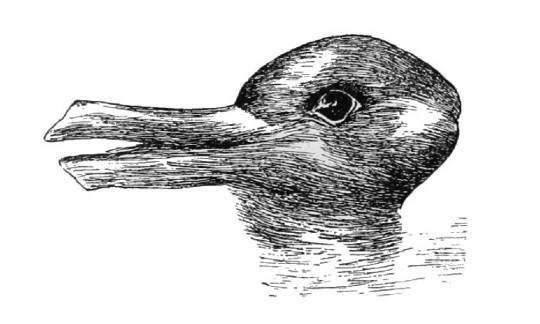

また、美的付随性は、「ゲシュタルト(全体のまとまり)」と類比的に説明されることが多い。ゲシュタルトは、部分と全体の関係の知覚が変わることに応じて変化する。ゲシュタルト知覚は、部分の加算的集合(作品の要素の単なる集まり)には還元されない、全体的なまとまりの知覚なのだ。

ゲシュタルト知覚を説明されるさい、よく挙げられるウサギとアヒルの絵。部分と全体の関係の知覚が変化することによって、同一の絵でも見え方が変化する。

音楽で言えば、メロディはゲシュタルト知覚の代表的な例としてよく挙げられる。曲のキーが変化しても、同じメロディだとわかるのは、メロディが音の単なる集合ではなく、音同士の関係だからである(言い換えれば音程関係)。

実在性と客観性を分ける

では、冒頭の内容に戻って、美的判断の客観主義がどのような根拠から支持されるのか、また否定されるのかを見ていこう。それは以下のようなものだ。

・ある作品について、誰かが書いたレビューを信頼したりしなかったりするということ

・有能な批評家の意見には耳を傾け、素人の意見は無視すること

このような点から、客観主義は支持されるが、美的判断を別の側面から見れば「主観主義」を支持するようにも見える。 例えば、ある音楽を聴いた二人の意見が分かれたとする。その時、その曲の何をどう評価するのかは人それぞれであって、それぞれの判断の正しさを決める基準などないようにも思われる。そうであるなら、美的判断は「私にはこう聴こえる」という主観的な判断だということになる。そして主観的な判断は正誤を問えるものではなく、この場合の美的判断の食い違いは、感想が一致していないというだけのことになるだろう。

一見すると、主観主義がもっともらしく思われる。しかし、本書では客観主義の立場を擁護しようとする。

だが、ここで著者は美的判断の客観主義と美的性質の実在論を混同してはいけないという。 美的性質の実在論とは、美的性質は人間によって経験されてもされなくても、それとは無関係に存在している性質だと主張する立場である。一方、美的性質の反実在論とは、美的性質は何らかの意味で人間に依存する(人間が作り出した)ものだと主張する立場である。

美的性質の実在論をとる場合、美的判断の客観主義を採用することになる。しかし、美的性質の反実在論をとりつつも美的判断の客観主義をとる道がないわけではない、と著者は述べる。なぜなら 、美的性質がなんらかの意味で人間に依存していても、美的判断には正しいものと誤ったものがあると主張する余地があるからだ。 この点を理解するために、色について考えてみよう。

色をめぐる議論

色の反実在論によると、例えばポストを見たときに意識に現れる赤さは、ポストそのものが持つ性質ではなく、意識が持つ性質であるとされる。この立場によれば、色を持つ意識主体が存在しなくなれば、色は存在しないということになる。色を知覚することとは、意識が持つ色が対象に「投影」されることだと考えられる。

だが、この立場でも、「ポストは赤い」という色判断は、客観的、間主観的に正しく、「ポストは青い」という経験は間主観的に間違っているという区別を与えることが可能だ。

間主観的に正誤を問える、というのは、大多数の人との行為やコミュニケーションがうまくいくかどうかによって特徴づけられる。行為やコミュニケーションがうまくいけば「投影」が適切であり、そうでなければ「投影」は不適切であるということができる。

そうであれば、その投影に基づく色判断は間主観的に正誤が問える**ということができるだろう。

同じことが、美的判断/経験/性質にも言える。美的判断も、大多数の人あるいは少数の有能な批評家と一致するなら正しく、一致しない場合は誤っていると言えるのである。

では、ここでいう、有能な批評家とは一体どんなものだろうか。それは、「理想的鑑賞者」という概念の導入によって特徴付けられる。

続く第3章では、美的判断の客観主義を擁護する様々な論者の主張を紹介していく。

おそれいります、がんばります。