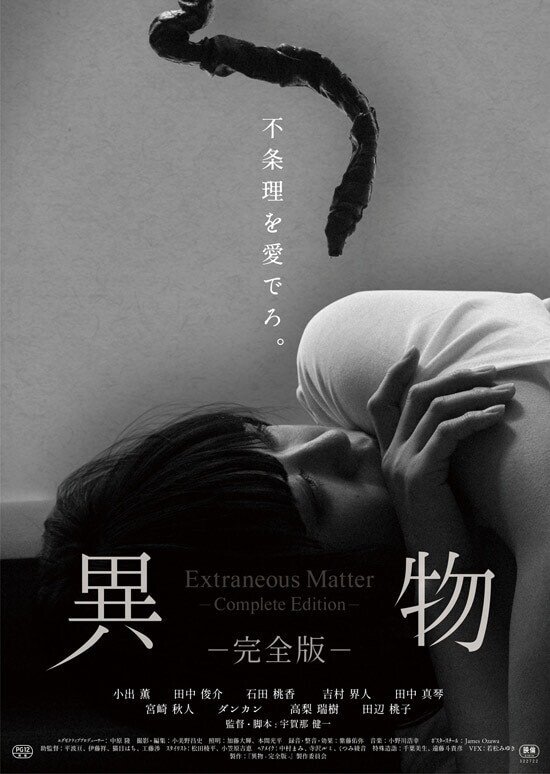

今年最後の大考察〈映画『異物~完全版~』〉

2022年12月某日。

久しぶりにお会いできたその方は、映画監督・宇賀那健一さん。役者・小出薫さん。

まだ「ああ!あの人!」と即座に反応できる読者は少ないかもしれないが、きっと数年後には「いいなぁ、羨ましいなぁ」と思う読者で溢れているだろう。

先日、我が青春の地・池袋シネマロサにて、宇賀那監督特集上映「未知との交流」が上映された。宇賀那ワールドにどっぷりと浸かってしまった私はその後も興奮冷めやらぬ気持ちを胸に、自宅で『異物』鑑賞会を敢行。男女の喘ぎ声が響き渡る第1章「異物」から、カオスなファンタジーへと昇華する第4章「消滅」まで、60分間の奇妙な映画体験にどっぷりと浸かり、そのまま『異物』大考察の夜を迎えたのである。

既にこの記事を読んでくれている皆さんは、一体どんな映画だよ・・・と思っていることだろうが、未知のものに手を伸ばす、その好奇心をどうか忘れずに読み進めて欲しい。

これは決して冗談ではない、私が現代日本映画で最も面白いと思った『異物~完全版~』。この記事を通じて、少しでも『異物』という映画を語り合える人が増えてくれたら嬉しいと思い執筆する。『異物』制作スタッフの皆様に敬意を込めて。

映画『異物~完全版~』とは

「黒い暴動」「転がるビー玉」の宇賀那健一監督が手がけた連作短編「異物」「適応」「増殖」「消滅」の4作品をつなげて1本の作品として劇場公開。日々の生活に言い知れぬ閉塞感を抱いている女性カオル。彼氏のシュンスケはご飯を食べるためだけに家に来ては、「美味しい」とも言わず帰っていく。出会い系アプリのアルバイトも、そこで働いている下らないことしか話さない人々も大嫌いだ。そんなある日、カオルの家にあるものがやってくる。延々と続く退屈な時間を過ごす人々の日常に、理由もなく謎の異物が介入していく様を描いたエロティック不条理コメディ。出演は小出薫(「異物」「消滅」)、田中俊介(「異物」)、石田桃香、吉村界人、田中真琴(「適応」)、宮崎秋人、ダンカン、高梨瑞樹(「増殖」)、田辺桃子(「消滅」)ほか。

私が本作と出会ったのは、とあるコミュニティラジオ局でディレクター業務をしていたときのこと。担当番組のゲストとしてお越しいただいた方こそ、『異物』の監督、宇賀那さんと、主演の小出さん。約1年ほどラジオ局のお手伝いをしていた私だが、その中で最も興味深かったトークが、この『異物』回だった。

映画はまさに"カオス"というに相応しい。謎の触手を持った生き物と、それを取り巻く人間たちの日常を追った短編集。不条理コメディというラベリングが唯一の救いだが、ポルノ映画、ホラー映画、コメディ映画、ロマンス映画、ヒューマンドラマ映画・・・等々、如何様にも形容できるほど、この映画をひと言でいい表すことは難しい。これだけ聞くと、なんや奇抜なことをやりゃいいと思ってる"アート系"映画か?と、目くじらを立てて非難するような声も聞こえてきそうだが、4部構成の本作は、不可解だけど、どこか繋がりがあるような・・・よくわからないけど、上映後には何故か明るい気持ちになっている・・・なんとも不思議な魅力を秘めた作品だ。

さて、前置きはこの辺に。

いよいよ考察の本題に入っていこう。

また、これ以降は一応ネタバレ注意と表記しておくものの、本作におけるネタバレとは一体…というのが正直なところである。それくらい、脚本の存在を感じさせない、不思議な映画なのだ。

それよりも私はもっと重要な断りとして、以下のことを伝えておきたい。この記事は、『異物』のタブーに敢えて踏み込んでいく。ずばり、「異物」とは何なのか・・・・・それを考えるということだ。

考察1:「異物」は同性愛の解放か。

いわゆる"B級感"満載のアナログな触手生物が、人間の暮らす日常に入り込んでいくことで物語が展開していく本作。第1章「異物」では、何らかの蟠りが伺えるカップルの間に。第2章「適応」では、元カップル同士と思しき男女の会話劇による主軸として。第3章「増殖」では、ゴミ処理場で働く男女3人の錯綜する思惑に乗じて。第4章「消滅」では、第1章の直接的な"その後"を描く結びとして。全編を通して驚くほど会話が少ない本作だが、どの章を見ても、役者たちのどこか憂いを帯びた表情が見る者の心を掴んで離さない。

さて、そんな「異物」によって人々が翻弄されていく様が描かれていくのだが、これが翻弄ではなく、解放と捉えてみたらどうだろう。そう、性自認の解放である。

例えば、第1章「異物」…

先述のあらすじにある通り、日々の生活に言い知れぬ閉塞感を抱いている女性カオルと、ご飯を食べるためだけに家に来る彼氏のシュンスケ。シュンスケを明確に「彼氏」と表記し、2人がカップルであることを認めているにも関わらず、カップルらしい演出は疎か、なぜ2人がここまで会話をせず、疎遠な関係性になってしまったのかの説明は皆無である。

そんなある日、カオルが押入れの扉を開くと、そこには謎の触手生物が待ち構えており、カオルを襲う・・・というより、満たされぬカオルの性欲を解消していくように場面は展開する。触手もののAVも顔負けのアバンギャルドで混沌とした白黒ムービーが続くのだが、クライマックスに向けて大きく転換するのは、他でもない、彼氏シュンスケも押入れの中の生物と"戯れ"を繰り広げている一幕だ。裸の男女が大画面の中でよく分からない物体と絡み続ける第1章のラストシーンは、まさにカオスそのもの。だが、決してカオルとシュンスケが交わるシーンはないというのがポイントだ。小さな部屋の中、これまでの場面とは打って変わって野性味あふれた人間くさい表情を見せる2人だが、なぜか2人は交わらない。交わろうとしない。何が起きているのか全く分からない一幕だが、ただひとつ、「異物」の前では2人は等しく素直である様子が見て取れる。

ここで我々は考えた。2人は紛れもなくカップルとしてこの日常に存在しているが、お互いの性自認は目の前の彼・彼女ではない、外に向いているのではないかと・・・。

2人の間に確かな愛はあるのだろう。しかし、世の中にはびこる見えない"何か"がその愛を無に返そうとしているのもまた事実である。ただ素直であることに罪の意識を覚え、ただ本当の自分を曝け出すだけでそこにある愛が崩れてしまうのであれば、これを"不条理"と言わずしてなんというべきか。

カオルが日々のルーティーンとして淹れる朝のコーヒー。手元のやかんが異様なまでに古く焦げ付いているのは、そんな不条理な世の中で、長きに渡る"異性愛=普通"という習わし、ステレオタイプな思想の象徴ではないだろうか。

部屋の片隅に置かれた不自然な姿見。壁に沿って真っすぐに置かれず、ひっそりと斜めを向いているのは、そんな自分自身の性を直視できないでいる表れでもあるかもしれない。

「異物」を持って本作は彼・彼女らの解放の物語へと駒を進めていく。それはカオルが"扉を開けた"瞬間から。罪深き暗い表情から、「異物」に身を委ねる彼女の変貌ぶりは、何か鎖が解かれたような解放的な側面があるような気がしてならないのだ……。

考察2:「異物」であるのは我々か。

続く、第2章「適応」、第3章「増殖」…

人も場所も変わり、我々が目撃するのは「異物」を育てようとする者たち、また「異物」を生かそうとする者たちの存在である。仮に我々が考えた【考察1】の通り、「異物」が同性愛の解放を意味しているならば、それらは異性愛と等しく日常に「適応」し、異性愛と同じだけ「増殖」していく物語と捉えることができる。

だが、ここで考えたいのは、映画が直接見せない"裏の事象"だ。私は常々、映画好きを語る者として、映画が映しているもの以上に、映画が映していないものを"観ている"かどうかが、映画をより楽しく観るための秘訣だと述べている。

第2章「適応」では、第1章とは全く異なる映画かと思うほど、しっかりと台詞がある。しかしそれも意味があるような、ないような。タランティーノやウェスアンダーソン作品を彷彿とさせるシュールな会話劇が繰り広げられていく。そんな無意味そうな台詞の中、何か素通りできないシーンがある。

おそらく第1章のカオルと同様に、ある日突然、自宅に"あの生物"が現れたと見られる男性。元カノと思しき女性と、深夜のカフェで待ち合わせたその先で、彼が放つ台詞は「お前とならコイツを育てられると思うんだ。」というもの。このひと言を契機に、第2章および、前後のタイトルが二重の意味を持ち始める。「適応」し出したのは、"やつら"ではなく、我々ではないのか…。

その意味において、第1章「異物」は、謎の触手生物でも、カオルやシュンスケたちでもなく、映画の外にいる異性愛者の我々を指しているのかもしれない。"異"性を愛す"物(者)"たちという意味では、むしろこの方が辻褄が合うような気さえしてしまう。皆が思う「異物」は、実は自分たちのことで、「異物」だと思っていた触手生物は全くもって自然に存在する者たちだという、人間の性(さが)とも言うべき"自分視点"を逆手に取った、逆説的な捉え方もできるだろう。

そうして迎える第3章「増殖」。ここで我々は本作最大の"不条理"を体験する。映画全体を通して、最も不穏な空気を醸し出す一編だ。

映し出されるのはゴミ処理場。あろうことか、そこで働く者たちが処理する対象は、あの触手生物たちの死骸である。「異物」である我々が「適応」し出したその先で、映画が見せる現実は、それらと共存する者たちと、排除する者たち、2つの勢力の「増殖」である。いや、最早そこにフィクションの甘さはなく、「増殖」したのは、それらを嫌い徹底的に排除する人とシステムだけとも見て取れる。

山場を迎えるのは、瀕死の触手生物を処理場から逃がそうと動き出す者たちによる逃走劇。それらを逃してはならない、それらは排除されなくてはならない、だって法律だから………。

第3章「増殖」で垣間見える"不条理"は、まさに"条里"のない社会のルールそのものである。ここでまた、映画が映さないものを観てみたい。誰がどんな経緯で何のために定めた法律なのか、それによって何が達成されるのか、我々はどこからきて、どこへ向かおうとしているのか…突き詰めたなら、それはもうゴーギャンである。

同性愛と異性愛、その2つの違いから生まれた、我々「異物」だが、第3章を通じて、「異物」同士の中でも、さらに「適応」する者と、排除する者、はたまたそのどちらにも属さない者たちの台頭が描かれる。人は日々何かしらの"不条理"に直面しては、居場所を求めて「増殖」を繰り返しているのかもしれない。それが善か悪かも分からず、ただ「異物」として流されることに精一杯なのだろう。

考察3: 「異物」は「異物」のままなのか。

ここまで読んでいただいた皆さま、誠にありがとうございます。

続く第4章「消滅」…気になる方はぜひ一度映画をご覧になってみてください。笑

第4章は、第1章「異物」から続く直接的なその後を描き、再びカオルが自宅で過ごしている場面から幕を開ける。その後の展開、勿論ここでは伏せておくが、タイトル「消滅」が意味することを想像するだけでも、かなり興味深く感じられることだろう。ぜひラストまで観て、皆さんの感想も聞きたいところだ…。

さて、【考察1】【考察2】を通じて、我々は「同性愛と異性愛」の間に生じる見えない壁のようなものについて述べてきた。だが、無論これが答えではない。本作に関わるどんなインタビューを見聞きしても明確なアンサーが得られない以上、監督も敢えて「異物」が何たるかは言わないでいるのだろう。そういう意味では、この記事の存在意義は無いに等しい。まさに「消滅」すべき考察なのかもしれない。

「異物=〇〇」、それは観る人の数だけ存在する"何か"である。目に見えて分かる物体かもしれないし、単なる概念的なものかもしれない。未だ解決しないウイルスの脅威という見方だって当てはまる。しかし、そのどれを切り取ってみても、本作は常に何かの危うさを秘めているような気がしてならない。どこか脆く、流動的で、一点に定まらない、浮き沈みの激しい人の感情をそのまま映像化したような作品だ。時にグロく、時に優しく、時にエロく、時に強く。4部構成の一章一章が、まったく異なるジャンルであるというのも、単に観客を飽きさせない工夫というだけでなく、「異物」の多種多様な捉え方を促す一助となっているのだろう。

その意味で、「異物」にただひとつの解を見出すことは不可能なのだ。いつ何時、自分たちが「異物」になるかは誰にも分からない。逆をいえば、「異物」がいつまでも「異物」であることもなく、些細なきっかけで容易に「消滅」することだってあり得る。本作のラストはそんな現実をまるっと客観視したような、不思議な心地良さが残るというのだから、まったくずるい作品だ…。

さて、ここまで「異物」とは何か、を考察してきたにも関わらず、読者の皆さんを突き放すような結論となり、非常に申し訳ない。

結局「なんでも有り得る」、本作が不条理"コメディ"と言われる所以は、どんな小難しいテーマを据えようと、その拍子抜けしそうになるオチにあるのかもしれない。

だが、その一方で我々は、ある種の優しさとも受け取れる監督の演出を考察することで締めくくりたい。それは、海外版ポスターで印象的に使われた、この「盆栽」である。

映画の幕開け、第1章の冒頭と、映画の終わり、第4章の始まりにのみ、この盆栽がアップで映る一幕がある。

盆栽は、自然界に育つ植物の、その姿以上の美しさを求めていく芸術のひとつ。その種類は様々だが、多くの表現は、樹木が自然環境の厳しさに耐える姿、通称・吹き流しなどが、多くの人のイメージする盆栽らしい盆栽だろう。

ポスタービジュアルにも使われたこれ、お世辞にも綺麗な盆栽とは言えないが、この盆栽に呼応するように、自然界で起き続ける不条理さに一種の抵抗を示すかの如く、不変の美しさを創造し、維持しようとする人々の姿は、滑稽でありながら、どこか愛らしく感じてはこないだろうか。

観客が初めて『異物』と対峙する、いわば顔とも言えるポスターに、なぜこの盆栽だったのだろう。監督の思惑は、このメインビジュアル以上に黒い闇の中で、決して我々が覗けるような領域にはないのかもしれないが、生命の尊さ、可笑しさ、不器用さ、異物さなどに対し、そのままの姿で佇んでいても良いという、監督なりの優しさを表現してくれているような気もする。「異物」は「異物」のままでも美しいし、「異物」でなくなっても美しい。大切なのは、そこに有り続けることではないか、と。

初めてラジオでお会いした際にも監督は仰っていた。この世の中は不条理なことだらけだと。

そして映画のキャッチコピーは言う「不条理を愛でろ」と。

愛でるしか、ない。思うようにいかない人生も、素敵な映画に出会える人生も、愛でてやろうか。

今を生きる「異物」な私たち。

今年も残りわずか、一緒に耐え生きていこう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?