精神の自由について考える。(なぜ、若い頃おもしろかった芸人がビッグになると老害になりがちなのか?)

おそらく理由は3つあります。

(1)若い頃は、先輩芸人がたくさんいるゆえ、かれらに上手にかわいがられなくては生きにくいゆえ、したがって愛嬌とヨイショ芸を身に着ける。若くて注目される芸人は、たとえどんな毒舌芸で人気を取ろうとも、同時に、愛嬌があるもの。あの立川談志さんでさえも若い頃は愛嬌があったんだから。もちろん明石家さんまさんなんてもう♡

(2)ところが、その芸人が売れてくると周囲はみんな売れている芸人を資産として扱うゆえ、かれは日々関係者や後輩芸人たちからお世辞べんちゃらを言われヨイショをされる側にまわってしまう。とうぜんかれは「おれはビッグだ」と自意識を肥大させてゆく。また、バラエティ番組では、ビッグな芸人がなにを言おうと、後輩芸人たちはかれのトークに満面の笑顔とアクションでウケてみせなければならない。これではかれの笑いの感覚は狂ってしまうでしょう。

余談ながら、なぜオヤジギャグが蔑まれるかと言えば、上司がかますつまらないギャグに、部下たちはおもしろくもないのに無理して笑わなければならず、部下は笑いを強制されることが苦痛だからである。なお、〈笑いと権力〉については考察に値します。

(3)また、芸人が中年期におもしろくなくなってゆく理由のひとつに、結婚してコドモをさずかって、コドモが思春期にでもなろうものなら、かれは自分のコドモの視線を意識することによって、自分が社会的に立派で権力をもっている人間だということを見せたくなってしまって。結果、アホな芸から遠ざかりがちになるという脈絡もまたあるでしょう。また、知的な芸人のなかには批評家みたいになってしまう人もいるもの。社会のなかでの、人の役割意識も年齢に応じて変化する。サラリーマン社会と同じですね。

なお、これはいくらか別の話題にはなるものの、いまのような情報社会においては、笑いのネタも知的なものがウケやすい。たとえば1970年代後半タモリさんは四か国国際マージャンやら、はたまた中州産業大学教授という設定の頭のおかしい男に扮して、小泉文夫先生ゆずりの民族音楽研究を連想する知識によって、ジャズのブルーノート音階やら沖縄民謡やらをピアノを使って示して、笑いをとった。また、1980年代、明治大学理工学部卒のビートたけしさんは、学生時代のネタを展開するなかで突然フレミングの「左手の法則」を指のポーズとともにギャグにして爆笑をさらった。笑いはどんどん知的になっていった。他方、1989年に吉本興業が『吉本新喜劇、やめちゃおっかな』キャンペーンを張ったことは象徴的です。さいわい吉本新喜劇は、数人の長老芸人のリストラをしつつも、存続できたけれど。また紳助竜介~ダウンタウンの笑いは知的な笑いに対するヤンキーからの反逆だったと言ってもいいでしょう。

なお、情報社会とは恐ろしいもので、社会を構成する概念構造はどんどん変化している。近年LGBTQの人権擁護の潮流にあっては、たとえばとんねるずの保毛尾田保毛男ネタは炎上してしまう。(あたりまえである。)また近年は女装芸もテレビではできない芸になってしまった。(ぼくは矢島美容室が好きだった。)社会の枠組が変わってしまえば、芸もまた変わる。それに気づけない中高年芸人は老害と呼ばれてしまう。じっさい昭和の芸は、平成生まれの世代にはおおむねおもしろくないでしょう。いまの若い子はとんねるずよりもEXITに、たけしさんよりも霜降り明星の粗品さんに夢中になるでしょう。

●

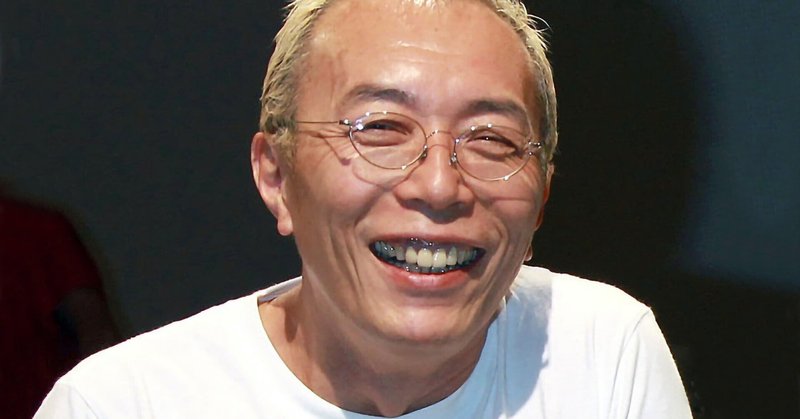

なお、例外的に、老害化をまぬがれたタモリさんは、なるほどデビュー後7年くらいは多くは知的で突拍子もなく創造的で攻撃的な芸でカルトな人気を誇ったものの、しかし、『笑っていいとも』のホストになってからは、ずっととぼけてひょうひょうとした人柄で、一貫していたって謙虚ですね。なお、タモリさんは結婚しておられますが、コドモをもうけておられないことも、謙虚なパーソナリティの理由のひとつかもしれません。

こうして考えてゆくと、中高年になっても、精神の自由を維持することって、けっこう大変なことなんですね。それをおもえば、なおさら所ジョージさんは毎日楽しそうですばらしい。なお、所ジョージさんを見出したのはダウンタウンブギウギバンド時代の宇崎竜童さんだったとか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?