ビジュアル・シンカー:絵で記憶し、視覚を使って物事を考える人

僕はプレゼン資料を作るのがうまいらしい。「どうしてそんな短時間に、きれいなスライドが作れるんですか?」と不思議がられる。

https://note.com/suzuki_ma/n/n2a9de3276a1f

以前、反響の多かった「良いプレゼン資料を作る方法」でも解説したが、僕はその理由について、人の眼のルールに従って作っているからだと思っていたが、実はそれだけじゃないことに気づかされた。

それは、自分が何かをするときの思考パターン。

アイデアを思いついたり、提案書を作ったり。

このnoteを書くときでもそうだ。

僕は最初に絵が浮かぶ。

古き良き知人のひとりに、この話を説明したらぽかーんとされた。

「最初に絵があるじゃないですか?その次に言葉を…」

「絵??普通は言葉が最初で絵なんてないよ。」

そんなやりとりから数日後、南十字という本屋を営む剣持さんから、一冊の本を紹介された。それは、絵で考える人々の世界というもの。1日で読み終わって、著者と自分との共通点が多すぎることに驚き、自分を取り巻く多くの人が、まず言葉で考える言語思考者だという事実を知った。

記憶の仕方や思考パターンが絵を用いる僕にとって、これは衝撃だった。これまで自分が絵を使って説明するとき、言葉足らずに理解されない原因が、ついに解明された気がした。

このnoteでは、僕のように絵を使って思考する人が、普段どのように物事を考えているのか。皆さんに少しでも伝わるように、絵+自分なりの言葉を使って説明したい。大きく2つの思考タイプが存在するということを理解して、コミュニケーションを取るように心がけたい。

視覚思考と言語思考、2つのタイプ

まず、視覚思考と言語思考。

著者の言葉を借りてまとめようとしたが、それをまとめる思考でさえも、僕は絵が思い浮かんでくる。視覚と言語を並べて書こうとすると、頭の中には、自然と「右脳」と「左脳」、それぞれを空間で表現した絵が存在する。

右脳の空間には、カラフルな色が塗られて、絵や幾何学模様のパターン、はたまた音符がふわりと漂っているような、そんな3次元空間のイメージ。

それに対して、左脳は秩序と規律。線形に切り分けられた1つひとつの部屋に、特別な名前がついていて、関連した言葉同士が木枝の経路のように密集している、そんな2次元空間のイメージ。

この2つのイメージを思い浮かべながら、以下の文章を書いている。

視覚思考には、視覚という言葉がついているため、物を見ること自体に関連した「目がいい人」のように思われるかもしれないが、実際はそうではない。僕の視力は0.1以下だし、目の前のりんごを正確に描写することもできない。

視覚思考とは、脳内の情報処理を、空間や配置、特定のパターン、過去に記憶された絵を用いて物事を思考するプロセスのこと。脳の働き方が、言葉よりも絵に依存するようなタイプを、著者は視覚思考(ビジュアル・シンカー)と表現している。

ASDという魔法の言葉

本書の中で、視覚思考は特定の発達パターンで、顕著に表れることにも言及しており、著者も自閉スペクトラム、ASDであることを公表している。

僕も自閉スペクトラムのゾーンに該当し、日々子育てに奮闘している身なので、馴染のある言葉だ。このASDに対して、健常者のことを定型発達と呼んだりするが、どこまでがボーダーで、何を超えたら自閉スペクトラムに入るのか?いまだに不思議に思っている。

主治医の先生は、僕のことを次のように話していたのを思い出した。

障害という言葉は、日常生活に支障をきたし、著しく生活が困難なことを指す。ASDの特性を持っていても、仕事で大きな問題があるわけでもなく、むしろ活かしている状態であって、それを障害と呼ぶかどうか慎重になるべきだ。

僕にとっては身近な、そして魔法の言葉であるASD。

実はこのスペクトラムに該当しているがため、僕は定型発達の言語思考者よりも、ビジュアルや空間認知能力が高い状態で発現しているようだ。それは、視覚思考にとって武器となる。

IKEAの組立説明書には言葉がない

こうした視覚思考者(ビジュアル・シンカー)は、普段から絵を使って物事を考えているため、絵で提示されると理解度が増す。小さい頃を思い出せば、そうしたエピソードがたくさんある。

例えばプラモデル。

小3の頃、タミヤ模型の戦車のプラモデルにハマった時期がある。部品も多いし難しいプラモデルだったが、組み立てを間違えることはなかった。当時の説明書、たしか文字ではなく絵がほとんどだったと記憶している。

組立といえば、IKEAの家具もそうだ。

どの部材を、どの工具をつかって、どのように設置させるか。とても鮮明でわかりやすい。でも、この説明書を見ても、

・わかりにくい

・組み立てられない

・言葉が足りない

と感じる人も多いようだ。

当初、僕は言語表記がない理由を、異文化の人たちにもわかるように、あえて文字を使っていないと理解していた。でも、どうやらそうではないらしい。

IKEA創業者が、いわゆる自閉スペクトラム、ディスレクシアに該当していて、言葉を使った説明は理解できないという背景があったと初めて知った。

視覚思考者にとっては、もしかすると、この説明書はとてもわかりやすいものだろう。でも、言語思考者には、言葉の手がかりが少なすぎるため、理解が追いつかない側面を併せ持っている。

視覚思考者のタスク管理

僕の会社には、ウェブやアプリの開発案件を進行する役割、ディレクターの肩書を持つ人が多い。ディレクターとしての素養・能力を持ったうえで、アクセシビリティだったり、UXだったり、IAだったり、それこそスペクトラムのように各々の得意領域に分散が見られる。

それでも、基本はディレクターだ。

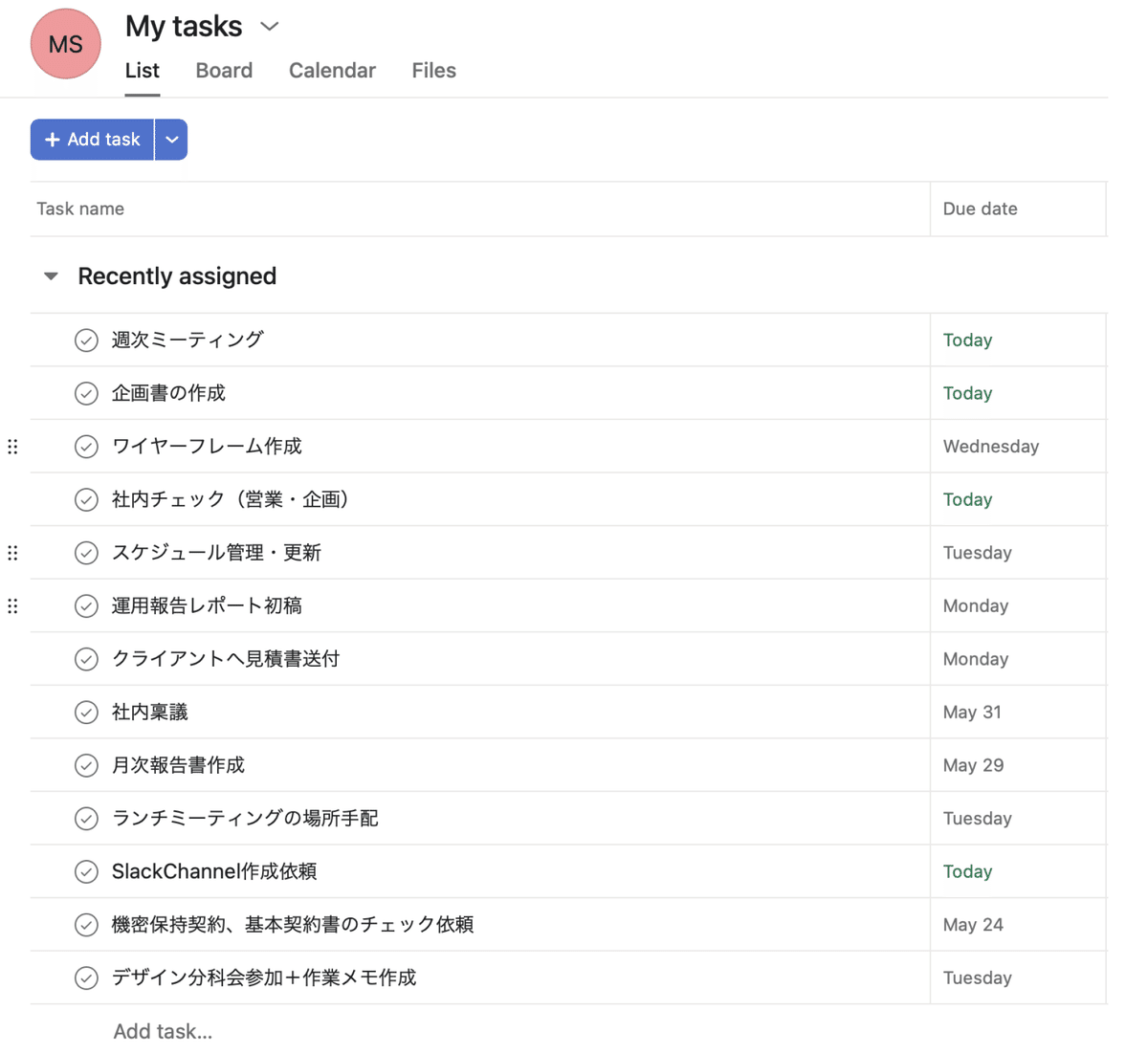

ディレクター陣は、毎朝、Slackに次のような投稿をする。今日、自分がやるべきことを一覧に書き出した、いわゆるタスク管理のスクリーンショットだ。

僕は、この手のタスク管理を、これまで一度もやったことがない。

もちろん、大事なものをノートに書き出しておくなどは経験がある。

でも、このタスクが20、30と増えていき、それを日付順で並び替えて、やるべきことを抽出するなど気が滅入ってしまう。

多分、投げ出してしまうことを自分でわかっていて、嫌煙しているのかもしれないし、上のようなタスクリストをどのように読んでいけばいいか、正直に言うとわからないのだ。

僕のタスク管理はこうだ。

まず、左側。

いま目の前にあるタスクが中央にあって、縁に広がって膨らみ続けている。まるで風船爆弾のような感じで膨らみ続け、外側の縁に到達したらゲームオーバーだ。

この絵を言語思考者のディレクターに見せたら「縁にきたらゲームオーバーってなんですか?」と聞かれた。

それは期限に間に合わないということだから謝罪ですよ。

と答えたら失笑された。

間に合わないことはプロとしてあってはならないので、外周に近づく前に、ボーダーを超えたらヘルプを出す。社内のディレクター陣に「いま暇ですか?」と個別にSlackする。いま暇ですか?という投げかけをする瞬間は、僕の中ではゲームオーバーの一歩手前だ。

次に、右側。

右側は、自分のタスクが時間経過とともにやるべきことに格上げされるまでの流れを示したもの。左の図を横から見ると、右のような感じになっていて、ある瞬間の断面で切り取ることが出来る。

ここで、自分が担当しなくていいものや、既に誰かによって解決されたタスクは色分けされて脱落していく。残ったもののうち1つを取り出して、膨らみ続けるゲームに移行する(左側)。

どちらがよりタスク管理として優れているかという話ではなく、思考のタイプが違うとタスク管理と言われてイメージするものが全く違うという点、そこに着目してほしい。

こんな視覚思考の自分は、案件のディレクションはやらないようにしている。

なぜなら得意じゃないとはっきりわかるから。

定型発達とASDの割合は100:1と言われるが、ASDの中でも視覚思考タイプの人はもっと少なくなる。仕事でやりとりする人は、言語思考者が圧倒的に多いわけで、宇宙の起源みたいな僕のタスク管理のイメージを押しつけたら、現場が混乱するのは目に見えている。

視覚思考者の提案書作成

続いては提案書。

顧客に対して、自分たちなら何が出来るかを論理的に、わかりやすく資料にまとめるあの作業。おおよそ、営業が関係者を集めて、資料作成に向けて提案骨子を作りましょう!ということになって、下の図のようなものを作りはじめる。

それは番号付きの文字の羅列で、それぞれを並び替えて、始まりから終わりまでの台割りを構成する。さらに、1.1、2.1のような形で、各セクションがどんなページ内容になるか枝番をつけていく。

・言葉を使い

・階層化し

・目次を作る

一般的には、上のような骨子を作ると思うのだが、僕の場合はちょっと違う。

提案依頼に目を通しながら、僕が考えていること。

それは、今回はどのパターンで攻めようか?ということだ。

依頼してきた顧客、依頼内容、キーマン、諸条件、そんなことをぼんやり考えながら、いくつかのうねりのパターンから、今回はこれで行こうというものを決定する。うねりは道筋であり、提案骨子を絵にしたものだと思っている。

この道筋が決まったら、道中に起伏をつけるための大事なポイントがどこになるか?それを3つ、4つ程度見極めていく。

そして、それを説明するのに適した表現を、自分が保持している脳内のパターン、レイアウト、イメージから取り出してきて、今回の提案書向けに加工する。

この作業は手書きで行うことが多いが、僕が、会議中に紙に何か書いているときは、こういうことを行っている。

たまに、会議中、白板に向かって瞬時に絵を使いながら表現すると、みんなに驚かれることが多い。でも、それは上に示したように記憶にアクセスしているからなせる技であり、何もないところから、いきなりオリジナルを作っているわけではない。

骨子は、最初に決めた大事なポイントが埋まると、あとから足りないものに気づく。それも、同じ作業を繰り返していき、最終的に繋がりのある1つのストーリーができる。

視覚思考タイプが、全員、このやり方で骨子を作るとは思っていない。

ただ、僕が冒頭書いた、知人とのやりとりからもわかるとおり、

鈴木「いや、最初に絵があるじゃないですか?その次に言葉を…」

知人「絵??普通は言葉が最初で絵なんてないよ。」

つまり、発想の順番が「絵→言葉」なのだ。対比させるなら、言語思考タイプの人は「言葉→絵」となっている。そのため、自分の意図がなかなか伝わらず、相手に理解されない瞬間がくるのだと、今回始めて理解した。

集団的知性は思考タイプが違うことで強化される

ビジュアル・シンカーの著者は次のように話す。

自身の若い頃は、思考のパターンが混乱していた。歳を重ね、記憶に視覚的なデータが増えてから世界が広がった。新しい状況を説明する時、視覚的なたとえを使うことで、その説明を補うことができるから。

これは自分も全く同じで、とても共感できる。

僕の場合は、空間視覚思考≒特定のパターンや配列に異常に気づくことが多い。それらは、絵として脳内にストックされ続ける。何かの案件で考えた解決のプロセス、数々のレイアウトパターンにいたるまで、同様に保持される。

こうした記憶はすべて絵としてまとまっている。言葉と言葉のつながりで記憶することはほとんどない。(※だから人の顔と名前を覚えられないのかもしれない。)

こうしたASDの特徴を併せ持つ視覚思考タイプは、その特性を理解してくれる言語思考タイプと一緒にいることで、自分の能力を最大限発揮できるようになるのではないかと感じている。

僕がディレクションをしないのもその理由からだ。言語思考者の得意領域を犯すことなく、餅は餅屋で集団としてのアウトプットを先鋭化していくこと。

それは結果的に、集団としての知性が高まることを意味していると思うし、著者の言葉を借りれば、ハンデを曇りなき眼で見つめた時、それは埋もれた才能の片鱗となる、この言葉に集約されると思う。

なので、僕のようなタイプが、たまにわけのわからない絵的なものを書いていたり、話が飛躍しすぎたり、抽象度が高すぎて理解が追いつかない場合があったとしても、暖かく見守ってほしい。

信じてもらえたら、爆発する前に最大のアウトプットを提示しますので。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?