意外と知られていない図書館の分類法を活用しよう。

図書館には未知の情報が山のようにありますが

逆にありすぎて思い通りに探せない。

なんてことあると思います。

それらを上手く活用する方法として「分類法」を利用する方法をお伝えします。

図書館の本って色んな部門ごとに並んでいるようで

実は全国の図書館は同じ「分類」に分けて並んでいるのです。

本屋さんって本屋さんごとに並べる場所が違うので

あそこの本屋さんは○○コーナーにあったけど

この本屋にはない。なんてことがあって

どこに並んでいるか分からないときありますよね。

図書館の場合、よほどの場合を除いては日本中どこの図書館に行っても

同じ区分として分類されているので

ピンポイントで目的の情報を探し出すことが可能になります。

なので「分類法」の簡単な概要だけを覚えておくだけで

図書館で探したい本が見つけることができます。

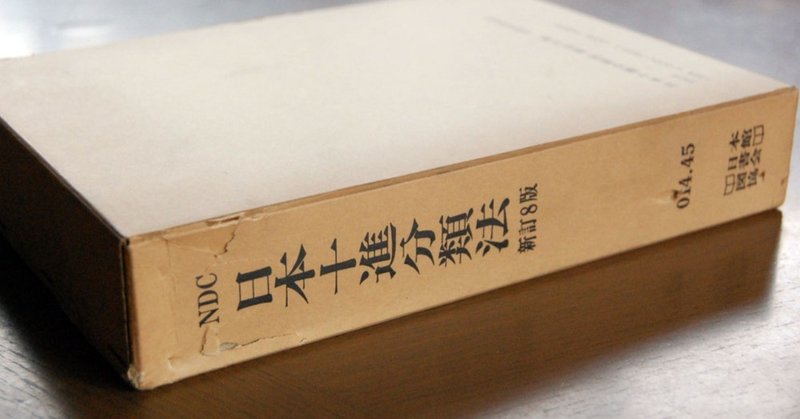

活用するのはコチラ。

この数字の羅列…なんじゃこれ?

見たことあるけど何の意味あるのか考えたこともないですよね。

実はこれが「分類法」です。

最初はこの左端の数字だけ覚えればOK。

3ケタの数字がありますが最初の数字がジャンルの数字になり

すべてがこのジャンルごとに「分類」されています。

その一覧がこちら

0…総紀(1~9に当てはまらない本、百科事典など図書関連もここ)

1…哲学(自己啓発本や思想本、ビジネス関連も多いかな)

2…歴史(地理、旅行関連もここ)

3…社会科学(経済、経営学、ビジネス関連も多い)

4…自然科学(宇宙、動植物関連、写真も多い、医学もここ)

5…技術(土木、機械、製造関連、料理などの家庭の分野もここ)

6…産業(農業、商業、鉄道、飛行機、乗り物関連もここ)

7…芸術(絵画、音楽、スポーツ関連、将棋や囲碁もここ、趣味関連多し)

8…言語(語学関連)

9…文学(小説、エッセイ、文芸など読み物中心)

のように膨大な数の図書も大きな分類ではたった10個しかないんですね。

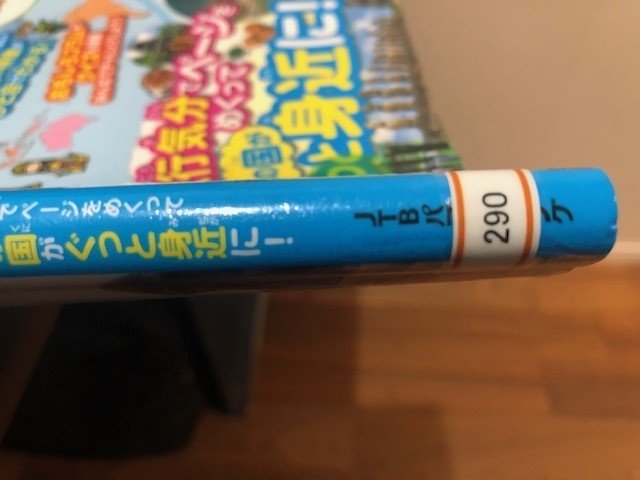

ちなみにボクが借りた本は「世界の国大百科」という地図の本なので

分類は「290」 左端は2から始まっていますね。

ここからさらに細分化されるのですが

まずはこれを覚えておくだけで格段に図書館の検索率が上がるので

ぜひ覚えておきましょう。

そして本は本棚の左上から始まってジグザグに降りていき

右下までこの分類法に沿って並べられています。

では

イタリアを調べたい場合どうなるか。

イタリアの地図を調べても歴史を調べても同じ分類なので最初の文字は「2」になります。

だから「2」の項目の棚から調べると効率よく探せるというわけ。

それでも物足りなさを感じたら「4」の自然科学を見て見るといいですね。

写真集のような景色、図鑑などもあるので写真関連からお目当てのイタリアに関する本が見つかるかも知れません。

このようにひとつの部門だけでなく関連する部門も想像することで隈なく探し出せるようになります。

あとは料理本を探すときも

関連は趣味に区分されるので「7」の芸術にあたりますが

野菜の栄養素、収穫関連を見るなら農業に区分されますし

飲食業などビジネスに関連する商業といった視点で見ることができるなら

「6」の産業を見て見ると新しい発見があるかも知れません。

このように

「分類法」は便利な反面、色んなところに点在してしまう弱点もあります。

それはあくまでも「分類」しているだけであって探しやすく区分している訳ではないからです。

ここがビジネス寄りの本屋さんとは決定的に違うところ。

そもそも「目立たせよう」としていないんですから。

分類という単なる「仕分け」です。

これが良いか悪いかは置いといて

本屋さんと図書館とでは立ち位置が全く違うので

並べ方そのものが違うということを覚えておくだけでも

図書館の検索率は格段に上がります。

ぜひこの「分類法」を活用して

図書館ライフを満喫して欲しいと思います。

ありがとうございます!お気持ちは寄付させていただきます。