意識研究の思想地図2020 β版

【※ 本記事は暫定版であり、検証ののち加筆修正される可能性があります】

「意識」や「心」は科学で解き明かせるのか。もっと踏み込んで、物理学にまで落とし込める(還元できる)のか。歴史を振り返ると、「できる派(還元主義)vs. できない派(反還元主義)」で行ったり来たりを繰り返しているように見える。

イデア論(観念論 idealism)、唯物論、実体二元論、物質一元論、唯心論(心霊主義 spiritualism)、行動主義、性質二元論、機能主義、汎心論、自然主義……。

たくさんの立場が入り乱れ、喧々諤々の論争を繰り返してきた。これまでのさまざまな立場をいっぺんに整理するのは難しいとしても、少なくとも今ある立場の違いはちゃんと把握しておきたい。

そこで本記事では、現在の意識研究のさまざまな論者によるさまざまな立場の明確化を試みる。

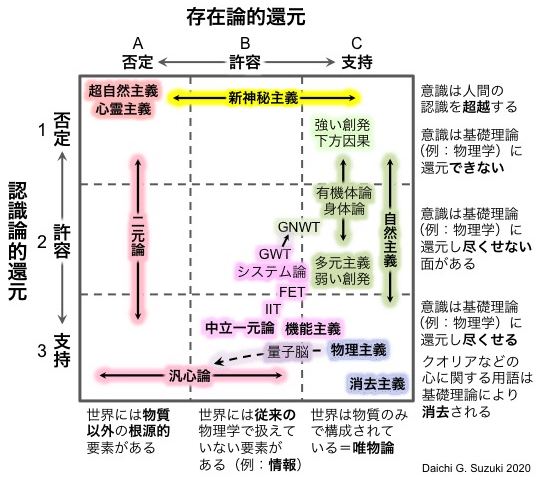

百聞は一見に如かずということで、まずは以下の図をご覧いただきたい。

立場地図

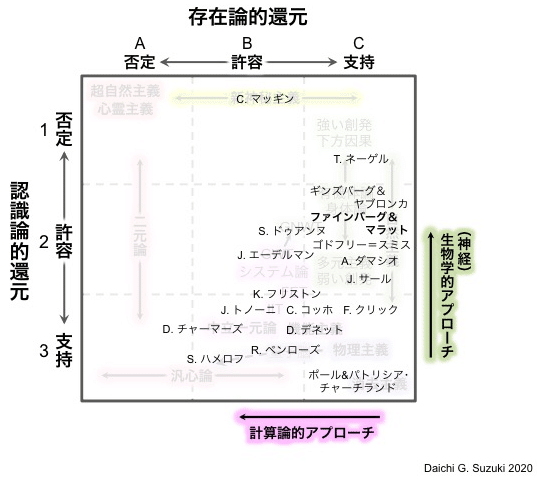

論者地図

鍵は、ふたつの軸——存在論的還元と認識論的還元の区別である。この区別は Sarkar (1992) が生物学における還元に関して導入したものだが、意識研究にも適用できると思われる(なお Sarkar 1992 では方法論的還元も区別しているが、ひとまず認識論的還元主義と併せて考えて差し支えない:のちほど、少しだけ補足する)。

上の3種の還元を含め、生物学における還元については以下のページで解説が読める。

日本語では、Wikipediaの「還元主義」のページに簡単な解説がある。

存在論的還元の軸

存在論的還元とは、「この世界の実在物は、もっぱら物理学で扱われる存在(究極的には素粒子と基本相互作用)だけだよ」「生命力とか、精神力とか、そんなものは究極的には実在しない——そのような力があるように見えても、結局は物理学で扱われる存在に落とし込める」という考え方である(列C)。唯物論と言ってもいい。

(※ なお、「存在論」という言葉には少し注意が必要。ここでは「世界がどのような存在者から成り立っているのか」という意味で使われている。別の用法として、「存在者をどのような観点から見るか」という意味で「存在論」が使われる場合もある)

これに対して存在論的還元を否定する立場を採る論者は、生命力や霊魂を、世界の根源的な要素として(物理学で扱われる存在以外に)認めようとする(列A)。あるいはプラトンのイデア論のように、心の作用のみを認め、物質世界は仮象に過ぎないとする立場(唯心論)も唯物論の対極としてありえる。

ここで注意が必要なのは、唯物論も唯心論も「どちらか一方しか根源的な要素として認めない」ため一元論と呼べる点である。他方、物質と心の両方を根源的な実体として認める立場を実体二元論と呼ぶ。

存在論的還元の賛成派と否定派の中間には、「物質学的存在と整合的ではあるけれども、従来の物理学では見逃されてきた要素」を論じる立場もある(列B)。その有力候補として20世紀中葉から注目されはじめたのが情報である。

この立場を代表するのは、デイヴィッド・チャーマーズだ。

チャーマーズは、意識に関する全ての物事を "現在の物理学" の範囲内の現象として説明してしまおうとする還元主義的な方法は、うまくいかない、と力説している。これは別に生気論や神秘主義といった系統の主張ではなく、現代の物理学は拡張されるべきだと主張しているのである。

https://ja.wikipedia.org/wiki/デイヴィッド・チャーマーズ#物理学の拡張

そして〔…〕重要であろうものとして情報に注目する。そこから情報の二相説(double-aspect theory of information)を可能性として提唱する。これは実在に関する形而上学的立場で、世界の究極的な実在(Ultimate reality)を情報(information)とし、その情報が物理的な性質と現象的な性質を持つのではないか、とする立場。

この立場は心身問題の伝統の中で中立一元論(または性質二元論)と呼ばれる立場にあたる。中立一元論とは世界の究極的な実在として、物理的でも心的でもない、何か別のものを考える立場である〔筆者注:そしてそこから、物理的性質と心的性質のふたつが現れるという点で、性質について二元論的である〕。チャーマーズはそうした何か別のものとして、情報を考えている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/デイヴィッド・チャーマーズ#情報の二相理論

こうした自身の立場を、チャーマーズは「自然主義的二元論」とも呼んでいる。ここでの「自然主義」とは、「霊魂」のような超自然的な実在を認めないという意味だ。

この立場を推し進めると、あらゆる存在に何らかの心的要素があるという汎心論へとつながっていく。

情報の二相理論を推し進める事によって汎経験説(Panexperientialism)が得られる(単に汎心論と表現されることも多い)。汎経験説とは、世界の基礎的な構成要素の一つとして人間の脳だけに限らずあらゆる所に現象的意識があるであろう、という考え方で物理的な情報処理の実現がある所には、現象的な意識もまたあるという考え方。チャーマーズはサーモスタットや岩にも、人間のもつそれより遥かに単純であるにせよ、現象的意識がある、と主張する。

https://ja.wikipedia.org/wiki/デイヴィッド・チャーマーズ#汎経験説

情報の統合が意識と関係していると主張する、ジュリオ・トノーニの統合情報理論(IIT)も、汎心論との親和性が高い(Cerullo 2015, p.7)。

またロジャー・ペンローズなどが提唱する量子脳理論では、意識は量子過程という物理的実体から生じると説明される。そのため、出自としては唯物論的である。だがそこから派生して、現在の物理学では認められない何らかの実在と量子過程との相互作用を想定し、二元論や汎心論に接近する論者もいる。ペンローズと共同戦線を張るスチュワート・ハメロフがそうだ。

「脳で生まれる意識は宇宙世界で生まれる素粒子より小さい物質であり、重力・空間・時間にとわれない性質を持つため、通常は脳に納まっている」が「体験者の心臓が止まると、意識は脳から出て拡散する。そこで体験者が蘇生した場合は意識は脳に戻り、体験者が蘇生しなければ意識情報は宇宙に在り続ける」あるいは「別の生命体と結び付いて生まれ変わるのかもしれない。」と述べている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/量子脳理論#ペンローズ・ハメロフ_アプローチ

以上のように、この世界の実在物について、物理学的な存在だけを認めるか(唯物論)、それとも他の何らかの存在を認めようとするかで、さまざまな立場の違いがある。そして、たとえ霊魂を認めなかったとしても、「従来の物理学」で扱われていない何らかの実在を認めようとすると、二元論や汎心論に接近する傾向が生まれてくる。

だがここで、生物について考えてみよう。かつて、生物には生命力という非生物的存在には見られない力があり、それによって生物に固有の性質(生長、移動、生殖、刺激反応性など)が発露すると考えられていた。しかしいま、実在としての生命力を(少なくともおおっぴらに)主張する生物学者はまずいない。

現在でもたしかに、生物には非生物的存在には見られない性質があると考えられている(自己複製や代謝、環境への適応進化など)。だがそれが生命力などという神秘的な力のおかげだと信じる生物学者は、いまや皆無と言ってもいい。

「情報」はたしかに生物学でも重要だが、遺伝情報などの生物学的情報の実在性については疑問を挟む余地がある。情報そのものが実在するのではなく、単なる便利なメタファーとして我々がそう呼んでいるだけかもしれない。つまり、物質の分布(パターン)の偏りや、それに基づいた物理過程や化学反応の差異を、「我々が」情報という観点から解釈しているに過ぎない——そのような考えもありえる。

情報についてはさて置き、現代の大部分の生物学者は、生物は基本的に物理学的存在からできている一方で、組織化(構築)の特殊性によって固有の性質が現れると考える。

しかし、この組織化をどのように捉えるか(認識するか)によっても、さまざまな立場の違いがある。この違いは、認識論的還元という別の軸で考えるとうまく整理できる。そして意識研究にも、この軸で捉えると立場を理解しやすくなる面がある。

認識論的還元の軸

心理的本質主義と認識論的還元主義

人間は「本質」が大好きだ。混沌とした世界のなかに秩序や法則性を見出し、直面したものごとに適切に対応する能力は、動物としてのヒトの生存におおいに役立ったことだろう。

獲物のシカが残す足跡や糞と、危険なクマが残す足跡や糞とを区別できなければ、ハンターは長生きできない。

朱色のキノコと紅色のキノコのどちらに毒があるのか、そもそも「この」朱色のキノコと「あの」朱色のキノコとが「同じ」キノコかどうか判断できなければ、食事さえままならない。

人間は進化を通して、ものごとに「本質」を見出そうとする避けがたい心理傾向が組み込まれている。これを心理的本質主義という。

この「本質」への欲求は、科学の原動力にもなった。研究対象の「本質」を捉えて、対象を定義づけ、必要十分条件を挙げれば、再現性と予測可能性を担保できる。

「水」の「本質」は「H₂O」であり、電気分解すれば等圧条件下で水素気体と酸素気体が2:1の容積比で得られる。逆に、水素気体と酸素気体を2:1で混合して反応させれば、水とともにエネルギーが取り出せる。

「水」という日常概念は、「H₂O」という「本質」=物理的実体として、化学や物理学という基礎理論に落とし込める(還元できる)のである。このように、何らかの概念を(基礎理論での)「本質」に還元することを認識論的還元と呼ぼう(上図、行3)。

ここでの「本質」は、物理的実体を伴わないこともある。かつての「生命力」はその最たるものだし、熱の「本質」だとされた「カロリック(熱素)」は実在しなかった。

意識研究でも、行動主義では心的現象を行動に、(ダニエル・デネットなどが標榜する)機能主義では機能(関数:出入力関係)に還元しようとするが、行動や機能の物理的実体にはこだわらない。

ただし実際には、存在論的還元(唯物論)を採用しつつ認識論的還元を推し進める方法が「正統科学」として成功を収めてきた。

意識についてこの立場をとるのが物理主義であり(上図、C3)、その急先鋒がポール&パトリシア・チャーチランドが標榜する消去主義である。つまり意識などの心的概念は、生命力のように基礎理論(神経科学、究極的には物理学)で消し去られるだろうという立場だ。意識は錯覚や幻想であり、物理的因果効力を備えていないとする立場=錯覚主義もこれに近い。

実際に生命については、エルヴィン・シュレーディンガーが『生命とは何か』(1944年)で生命現象を物理学的に説明する構想を打ち立て、シュレーディンガーに触発されたジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックが1953年にDNAの二重らせん構造を明らかにすることで「生命の本質」を「解明」した。それにより、当時まだくすぶっていた生気論(生命力を認める立場)は生物学からほぼ一掃されたのである。

そのクリックが、のちに意識研究に転向し、「意識を司る中枢」や「意識の神経相関」=「意識の最小十分条件としての神経活動」を探し求めたのは自然な成り行きだったのかもしれない。クリックは「前障(claustrum)」と呼ばれる脳領域がそうだと主張したが、いまだ十分に支持される根拠は得られていない。

そしてクリックの流れを汲んだクリストフ・コッホ、それに続くトノーニ(上述)は、認識論的還元を維持しつつ存在論的還元を緩める方向(上図、C3→B3)へと進んだ。

しかし現在の意識研究はこの方向だけに進んでいるわけではない。

そもそも現代の生物学でも、確かにDNAの二重らせん構造の解明以降、分子生物学など還元主義的な方法論が正統派ではあるが、あらゆる生命現象が分子生物学に、ひいては化学や物理学に還元されたわけではない。仮に今後それが達成されたとしても、生命現象が化学反応や物理過程で「消去」されるとも思えない。

つまり、存在論的還元を緩めるのではなく、唯物論を維持しつつ、認識論的還元のほうを緩める方向性もありえるのだ。

多元主義と創発

生物がもっぱら物理的存在でできていると言っても、生命現象(たとえば血液循環)を分子運動で記述しきったところで、我々はその生命現象を「解明」したと言えるだろうか?

動物行動学者ニコ・ティンバーゲンは、動物の行動は4つの観点から説明できると言った。これは「ティンバーゲンの4つのなぜ」と呼ばれており、動物行動のみならず生命現象全般に適用できる。

4つの観点とは、①適応的機能、②系統進化、③作用メカニズム、④個体発生である。たとえば心臓による血液循環は、それぞれ①酸素、二酸化炭素をはじめとする物質の交換、②心臓や循環系の進化史、③拍動の生理学的メカニズム、④心臓や血管の形成の観点から説明できる。

以上の4つの観点による説明は相補的であり、求められる文脈に応じて使い分けられるべきものである。還元的説明(③や④に相当)が他の説明方式(①や②)に優越するわけではない。

こうした、現象を説明するために多様な観点を認める立場を多元主義と呼ぶ(二元論とは違って、ここでの「元」とは根源的存在の種類を指すのではなく、説明の方式を指している点に注意されたい)。また超自然的な存在を否定しつつ、物理主義を採らない立場を自然主義と呼ぶ(広義には物理主義も自然主義に入るが、物理主義との違いを明確にするために自然主義と言う場合が多い:チャーマーズの自然主義的二元論との違いに注意)。

多元主義には、認識論的還元を許容する立場と、否定する立場がありえる。イメージで言えば、「意識を説明する領域」と「物理学・化学の領域」の領域に違いがあることついてはどちらも認めるが(多元主義)、これらふたつの領域がどこかで繋がっていたり橋渡しされていたりすると認めるのか(認識論的還元を許容)、あるいは完全に分離していると考えるのか(認識論的還元を否定)という違いである。

「強い創発を認めるかどうかが違う」とも言い換えられるかもしれない。

たとえば生物は、組織化によって階層性を備えている。原子−分子−細胞小器官−細胞−組織−器官−器官系−個体−個体群−生態系といったように。

生物の階層では、低次階層で見られなかった性質が高次階層になってはじめて現れることがある。これを創発という。「心臓の拍動」は組織や細胞レベルではなく器官レベルで起こるし、「血流循環」は器官系(循環系)の現象である。有機体論や身体性(マトゥラーナ&ヴァレラなど)の議論も、こうした階層性や創発と深い関係がある。

ただし創発は生物にのみ見られるわけではない。たとえば水の流体性は、水分子(H₂O)が1個だけあっても見られず、水分子が集合してはじめて現れる性質である。熱や圧力も、個々の気体分子ではなく、気体分子の集合的(統計的)性質として現れる。

とはいえ水の流体性、そして熱や圧力の「創発」は、物理過程として(分子間相互作用や統計力学から)ちゃんと説明できる。このように、認識論的還元が可能な創発を「弱い創発」と呼ぶ。

心臓による血液循環も、創発現象ではあるが、認識論的還元が不可能なわけではない(心臓の拍動、心筋細胞の収縮から説明できる)。

さらにここで、「可能であるのなら、実際に還元しよう/すべきだ」と考えるかどうかで、認識論的還元と方法論的還元の違いが表面化する。つまり還元しようとするのであれば、認識論的には多元主義でも方法論的還元を採ることになる。逆に、「可能ではあるけど、自分は還元ではない方法で説明するよ」ということであれば、方法論的還元を採らない、ということになる。

さて弱い創発に対して、認識論的還元ができないような創発を「強い創発」と呼ぶ。たとえば「生命」そのものは、化学反応や物理過程に還元できないという論者もいる。意識についても、神経科学、ひいては物理学には還元できないという立場がある(C1)。『コウモリであるとはどのようなことか』という論文で有名なトマス・ネーゲルはこの立場にカテゴライズされるだろう。

トマス・ネーゲルは〔…〕意識とは現行の科学的な手法では解決できない謎だと考えている。将来的には解明できる可能性はあるものの、そのためには私たちの考え方や既成概念を劇的に刷新する必要があるとする。現在の科学的手法や人間の概念といった道具を用いては意識のハード・プロブレムを解明するのは困難だという立場である。

https://w.atwiki.jp/p_mind/pages/47.html

高次階層での現象(例:心的現象)が低次階層での現象(例:物理現象)の原因となる下方因果がありえるかどうかも、強い創発と絡められて論じられることが多い。

強い創発を認める立場を先鋭化させると、「意識は我々の認識を超越しているのであって、どんな理論でも説明できない」という主張につながっていく。コリン・マッギンの標榜する新神秘主義などがそうだ。この場合、意識の実体が何なのかすらわからないことになるので、存在論的にも幅が出てくる(上図、A1〜A3)。意識は人間の認識を超越し、しかも超自然的な実体を備えているという立場(A1)は、超自然主義や心霊主義に相当するだろう。だとすれば科学では手に負えないことになるので、意識の科学的解明を目指す研究者はまずこの立場を採らない。

結局のところ、多元主義を採る意識研究者の大部分は、弱い創発のみを認め認識論的還元を許容する立場(C2)に収まる。つまり、意識には神経科学、ひいては物理学といった基礎理論で説明できる面があることに同意しつつ、それだけでは十分に説明しきれない、とする立場である。

この立場の代表は、生物学的自然主義を標榜するジョン・サールだ。

『意識の進化的起源』(原著2016年、拙訳)のトッド・ファインバーグとジョン・マラットは、明確にサールの生物学的自然主義を継承している。

『タコの心身問題』(原著2017年)のピーター・ゴドフリー=スミスや『進化の意外な順序』(原著2018年)などのアントニオ・ダマシオの立場も、C2の立場に収まりそうだ。また未邦訳であるが、シモナ・ギンズバーグとエヴァ・ヤブロンカ 『動物意識の誕生』(原著2019年)もファインバーグ&マラットと同じ立場から書かれている。

出版年を見るとわかるように、この立場からの議論はここ数年でにわかに盛り上がりを見せている。また、進化の観点から意識を議論する論者が多いことも、この立場の特徴である。

ふたつの方向性

以上をまとめると、現在の意識研究には次のふたつの方向性があることがわかる。

①計算論的アプローチ(B3周辺):認識論的還元を推し進め、存在論的還元を緩めて情報に注目する。

②(神経)生物学的アプローチ(C2周辺):唯物論に依拠しつつ、認識論的還元を緩めて(生物学的な)多元主義を採る。

上図を見てもらえればわかるように、どの立場であっても物理主義(C3)を起点にした右下の範囲にほぼ収まっている。意識を科学的に解明しようとする以上、基本的には「正攻法」のC3を足場にして、(それがうまくいっていないので)B3かC2の方向へと新たな可能性を探っている状況だと解釈できる。

また両者の中間には、システム論的アプローチとでも言えるような立場がある。たとえばジェラルド・エーデルマンのグローバル・ワークスペース理論(GWT)は神経科学と計算論の両方の観点から意識を捉えようとしているように思える。ただ、どちらかと言うと情報理論よりは神経科学への志向が強そうだ。また、ここから派生したスタニスラス・ドゥアンヌのグローバル・ニューロナル・ワークスペース理論(GNWT)は神経科学へ志向を強め、②の(神経)生物学的アプローチに接近しているようにも見える。

さらにカール・フリストンの自由エネルギー原理(FEP)も、神経科学と計算論の両方の観点から捉えられそうだが、理論的性格が強い点で①の計算論的アプローチに近いようにも思える。しかし自由エネルギー原理は適用範囲が広いので、②の(神経)生物学的アプローチとの親和性をより高めた議論も可能かもしれない。

このように「存在論的還元」と「認識論的還元」の二次元平面上にプロットすれば、多種多様な主張がうまく整理できるのがわかると思う。

本記事が、百家争鳴の様相を見せる現在の意識研究の状況を理解する助けとなれば幸いである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?