縮小開催となった東京マラソンについて

私は2月1日に以下のツイートをした。

https://t.co/R4RjcPNalE

— SUSHI MAN (@sushimankawarai) February 1, 2020

アジア室内、世界室内、高雄マラソン、金門マラソン等が中止になっている現状、WHOが緊急事態宣言を発したこともあり、東京マラソンが中止の可能性もないとは言い切れなさそう。

※個人の意見です

今後の世界情勢に引き続きアンテナを張っていかないと。

その16日後の2月17日、東京マラソン財団は東京マラソン2020における38,000名(マラソン:37,500名、10km:500名)の出場予定者のうち、一般参加者の出走を制限し、マラソンおよび車いすのエリート選手のみによる“約300名規模”のレースに縮小することを発表した。

また、2/17からの5日間で111の大会・イベントの主催者が中止を発表した(2/21 PM21:00現在)。

約300名規模のエリートレースに

今回コロナウイルスの感染拡大のリスクを懸念してレース規模は大幅に縮小されるが、出場者は国内外の準エリートの選手、一般エントリーの選手、チャリティー枠の選手を除いた以下のエリート選手のみで行われる(ペーサーも含む)。

・マラソンエリート選手:男女計176名(選手の詳細)

(+ ペーサー:男子レース5名、女子レース3名)

・車いすエリート選手:男女計30名(選手の詳細)

東京マラソンどうやらエリート枠定員オーバーで準エリート枠に入った自分は出走できるようです。

— 谷澤泰輝 (@tanitai4) February 18, 2020

ベストを尽くします。

PDF資料として公表されている上記のマラソン・車いす男女206名の選手に加えて、エリートの部で参加申し込みをしたが、準エリートに弾かれてしまった以下の参加資格記録を持つ選手は今回出走できる。

指定期間内の自己記録が

・男子:2:19:45〜2:20:59の選手

・女子:2:46:15〜2:51:59の選手

(エリート募集要項より)

東京マラソンのエリートの部には福岡国際マラソンやびわ湖毎日マラソン、大阪国際女子マラソンのように参加標準記録が設定されているが、それらのレースとは違って定員が決まっている。

この定員はエントリー者の記録上位順に埋められ、定員を超えた場合、下位の記録の選手は準エリート選手としての出走となる。

今回の大会でこのように準エリートに弾かれた選手の総数は正確にはわからないが、男女合わせておよそ50〜60名前後ではないかと推測する。よって、約300名規模というのは、

① マラソン・車いす男女206名

② ペーサー8名

③ エリート→準エリート選手50〜60名前後?

の総数である。

補足:東京マラソンのエリート選手は大会のスタート時間の数分前に最前列のブロックに整列することができる。また、選手控え室が用意されており、ウォーミングアップも入念にできる。

従来、エリート→準エリート選手にはこのような待遇は用意されなかった。しかし、今回はエリートレースとなるので、びわ湖毎日や大阪国際女子などのエリートレースと同じように、出場者全員が余裕を持ってウォーミングアップができるものだと想像できる。

女子レースは先頭以外男子ペーサーがいない

日本には大阪国際女子、さいたま国際(2020年開催は見送り)、名古屋ウイメンズマラソン、旧東京国際女子、旧横浜国際女子といった女子のエリート専用レースが多くある(名古屋とさいたまは一般の部もある)。

東京国際女子の後継の大会が横浜国際女子で、その後継の大会がさいたま国際であるが、日本は女子のエリートマラソンを世界のマラソン界で長年牽引してきた。

一方で、福岡国際やびわ湖毎日という男子のエリートレースもある。日本では男女別々のエリートレースが長年行われてきたが、近年ではWMM(ワールドマラソンメジャーズ)6大会が全て男女混合であり、もちろん一般参加者も出場する。

(Doスポーツとして一般ランナーのランニングが台頭した2000年以降、エリート専用レースを運営するのは東京国際女子、横浜国際女子、さいたま国際の運営が難しいことをみると賢明な道とはいえない)

マラソン界で都市型レース(男女混合)がスタンダード化しているが、日本の大会で男女のエリート選手がそれぞれ別の時間にスタートするのは一般的ではない。

見渡しが悪いという点ではロードレースの男女同時スタートには欠点がある(特に女子)。前の選手との距離感を掴みにくい。

— SUSHI MAN (@sushimankawarai) January 21, 2020

世界選手権や五輪ではもちろん男女は別々にスタートする。

2019年のWMMでは

東京・ベルリン:男女同時スタート

ロンドン・ボストン・シカゴ・NYC:エリート男女別々スタート

東京やベルリンは、女子エリート選手が“私設ペーサー”を置ける大会である(私も過去に東京で女子エリート選手の私設ペーサーをやったことがある)。

しかし、ロンドン、ボストン、シカゴ、ニューヨークシティは男女エリート選手が別の時間にスタートする(いくつか理由がある)。東京とベルリンは女子選手が私設ペーサーを置かなくても、以下の写真のような集団に身を置けば男子選手をペーサーとして(風よけとしても)利用することができる。

(私が撮影した前回大会のサブ3ペースの大集団が30kmを通過する様子)

今回の東京マラソンで、女子の先頭集団の男子ペーサーを除いて、女子エリート選手が男子選手の恩恵を受けることはほぼない(男子下位選手が女子上位選手と同じペース = 2:18:00〜以降で走る可能性はある)。女子レースはあくまで大阪国際女子マラソンのようにまばらな集団になるだろう。

ちなみにあまり知られていないが、男子ペーサーの力を借りない、いわゆる女子のみによるマラソンレースの世界記録はポーラ・ラドクリフやブリジッド・コスゲイでなく、メアリー・ケイタニーが持つ2:17:01である(2017年・ロンドン優勝)。

次回大会の出走権付与も「返金なし」

お金の話に人々は敏感である。

今回の東京マラソン縮小開催で話題となっているのは、エリート選手以外の一般参加者への措置内容である。今回出場予定だった走者は次回の出走権が付与されるが、今大会の返金はなく、次回の参加を希望する場合、その参加費は再度支払わなければならない。

陸上競技のロードレースは大会ごとに規約が微妙に違うため(もちろん熟読したほうがいい)、返金対応をする大会もあれば、そうでない大会もある。

例えば、昨年の台風の影響で開催中止となった荒川リバーサイドマラソンの参加費の1,000円は全額返金された。同じ理由で中止となった足立フレンドリーマラソンは、全額返金でなかったがクオカード1,000円と参加賞が郵送された。

【丸の内駅伝2020参加費の返金について】

— Marunouchi EKIDEN (@MarunouchiE) February 18, 2020

丸の内駅伝2020に参加予定チームの皆様から既にお支払いいただいております参加費につきましては払い戻しいたします。

払い戻し詳細につきましては応募の際にご使用いただきましたPeatixアカウント宛に別途ご案内差し上げます。

また、今回の東京マラソン前日に、東京駅前の丸の内仲通りで開催予定だった「丸の内駅伝」は参加費を全額返金する。

ただ、一般的には天災による大会中止の際、返金されない大会のほうが多い。

悪天候で大会の中止・短縮がロードレースよりも多いトレイルランニングを楽しむ人たちの中には今回の東京マラソン参加者への措置について「返金はなくても次回の参加権がまだあるだけまだマシ」と考えてる人もいるようだ。

2019年のハセツネは台風の影響で大会直前に急遽中止となったが、返金もなければ参加者の次回への出走権も付与されなかったからだ。

一般的に、今回の東京マラソンの返金なしの対応に批判的な意見を持っている人はあくまで、マラソン大会に出場したことのない人たちが多いようである。

東京マラソンの運営費、収支報告は公表されています。参加費の内訳もオープンになっており2020から参加料返金保険にも加入する旨が記載されています。今回は残念ながらその保険の適用対象外でしたが…実に良心的な運営だと思いますよ。

— ゆうみRUN@2/16北九州マラソン (@Youmixi_RUN) February 18, 2020

ぼったくりだなんてとんでもない誤解です!

↓つづく pic.twitter.com/b1xR2q35Ys

また、「チャリティ枠出場の11.6万円も返金されないのか」という声もあるが、そもそも寄付というものがどのようなものなのかを再考する良い機会となった。日本には寄付という文化は定着しておらず、建前上はチャリティであるが「是が非でも出場したい人のための枠」であるという認識を持っている人も多いだろう。

このあたりは寄付文化のあるアメリカやイギリスとは違うということを感じる(アメリカは富豪が寄付をするケースが目立つが、イギリスは7割近くの国民が習慣的に寄付をしている)。

地方や海外の選手にとって大きな出費

首都圏に居住している人にとっては東京マラソンに出場するために旅費はそこまでかからないが、地方の人にとっては新幹線、飛行機、バス、宿泊費など遠征費がかかる。

東京マラソン遠征費

— 南極 (@perfectliberty5) December 9, 2019

エントリー16200円

交通費

関空↔成田 11674円

最寄り↔関空 2300円

成田↔東京 2000円

食事1000×7 7000円

宿 7080円

もう1泊は友人宅

合計46254円

交通費は想定内やけど宿をグレードアップし、2泊3日やけど金曜朝着日曜夜帰りで滞在時間長いからやや高め。5万にはおさめる

(大阪→東京LCC利用2泊3日の例:1泊は友人宅に宿泊して5万円弱)

2021年大会への出走権を与えられる38,000名弱の人たちの中でもこのような遠征費をかけて東京に来る予定だった人は多いだろう。

それらの人が今回、東京旅行に切り替えるのか、払い戻しできる分は払い戻しするのかはそれぞれであるが、次回の東京マラソン出場する場合はさらにその分遠征費がかかる。

私は6,7年ぐらい前に、マレーシアのクアラルンプールマラソンの10kmにエントリーしたが、大会の3日前にぐらいに突然大会が延期になった。その理由はヘイズと呼ばれる森林火災による大気汚染の影響。

結局大会は6月から9月に延期されたが、私はどちらもマレーシアに行き、9月のレースでは10kmで優勝することができた。その時の旅費はもちろん2倍となり(大会3日前の中止で払戻しできなかった)、一筋縄で行かなかったこともありレースへの思い入れが強く、その時の優勝メダルは今でも家に飾ってある。

ただ、私のように終わりよければ全て良しのケースはあまりないと思うし、多額の遠征費を払った人ほど今回の件には納得がいかないだろう。

今回の東京マラソンでの海外からの参加者はどうだろうか。

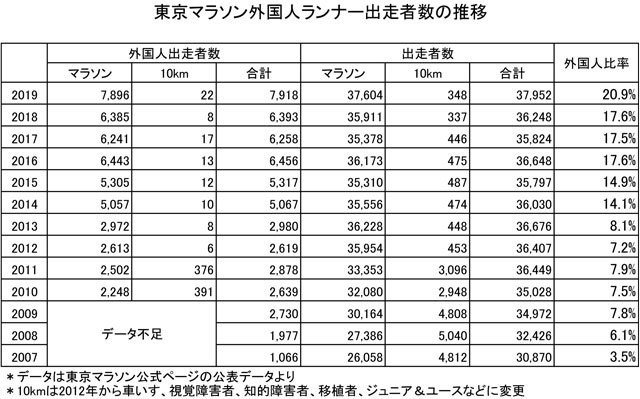

(出典:東京マラソン外国人参加者数の推移)

東京マラソンは海外参加者の比率が年々上がっている。2019年大会では参加者の5名に1名が海外の選手だった。今回もおそらく8,000名ほどの海外の参加者のなかでも大半の人が今回の縮小開催を残念に思っていることだろう。

英国・ガーディアン電子版の記事では東京マラソンに参加する予定だった英国人夫婦のコメントを掲載している。

「私の夫マックスと私は2年以上前から東京マラソンを計画していたので、このニュースを聞くのは耳が痛い。私たちは今回の決定を理解・尊重しているが、それでも影響は大きい。この冬の間、私たちは一生懸命練習し、これが人生で最高のランニングの休暇になることを望んでいた。来年も出場する場合、今回の飛行機や宿泊費の合計3,000ポンド(約43万円)を払い戻しするかはまだわからない」

また、私のフェイスブックのタイムラインには今回の東京マラソンで、ボストンマラソンの資格記録を狙うことを想定していた海外一般選手の悲痛な投稿も目に入った。もちろん、その人は遠征費の痛手にも言及しているが、

「毎朝早朝に起きて、生活をある程度犠牲にしてまで一生懸命練習してきたので、この喪失感をどうしたらいいかわからない」

と綴っている。

次回大会の倍率は何倍になるか?

① 次回は定員を増やすのか?

以上のようなことから、出費がかさんだり、休暇が取れなかったり、仕事を変えたり、子供ができたりと、東京マラソンの2021年大会に参加できる保証がない人は少なからず一定数はいるだろう。

そうすると4月1日以降のエントリーで再エントリーしなかった人数分の余剰は、新規の募集枠に回されるだろうがその数は一体いくらになるだろうか?

(出典:東京マラソン外国人参加者数の推移)

また、大会の定員も微増してきているが、今回のような特例がとられるにあたり、次回の定員がどうなるのか、果たして増枠の可能性があるのか?は、多くのランナーの興味のあるところだろう。

仮に、4月1日以降に次回の権利保有者が35,000人エントリーしたとして、次回の定員が40,000人(マラソン39,500人、10km500人)に増枠された場合、エリート選手を除いた4,200人程度しか新規で入れない。

2020年大会の倍率がマラソンの定員37,500人に対して11.1倍だったあったが、上記のケースの場合、仮に応募者数が同じ程度であれば、新規で当選するのは100人に1人程度(倍率約100倍)なのでプラチナチケットとなるだろう。

このように権利保有者に対してどれぐらいの新規の枠を設けるのかは注目のポイントであるが、チャリティ枠との兼ね合い(比率)も含めてこの点に関しては主催者の度重なる協議が必要だろう。

② 準エリートをめぐる動き

各都道府県の提携大会の上位入賞者の中から、開催地の都道府県に陸協登録している競技者は「準エリート」枠の推薦を得られる。この準エリートで東京マラソンに出場する選手は近年では2,000名弱にのぼるとみられる。

この2,000名弱の選手の中でも海外の準エリート枠の選手もいるが、国内の枠は上記のような提携大会での上位入賞者という選考方法が採用されている(海外準エリートは標準記録制)。

今回「準エリート枠」で出場が決まっていた選手は次回大会への出走権がある。ただ、2020年1月などの提携大会(例:新宿シティハーフ)等は、その結果からすでに2021年の東京マラソンに向けて上位入賞者に推薦枠を確保しており、そのような選手の措置について今後どのように運用していくのだろうか。

また、準エリート枠での東京マラソンを狙うレベルの選手は一定数いるが、彼らのレース選択として、仮に今後の提携大会で2021年の東京マラソンへの出場枠が獲得できないことを知れば、そのレースには出場しない可能性も生まれる。

私が出場を予定している3月末の佐倉朝日健康マラソンでは、準エリート枠獲得を目指すランナーによる2時間40分を切るペースでの大集団ができるそうだが、「準エリート枠が獲得できない」という状況になれば、その大集団は形成されない可能性がある。

そもそも、佐倉朝日健康マラソンが開催されるかどうかがまだわからないのであるが...

他の大会も相次いで中止を発表

東京マラソン以前では、昨年の台風被害でのロードレース中止はいくつかあったが、今回のコロナウイルス関連での日本における大規模な大会中止は東京マラソンが初めてである。

この日曜日に行われた熊本マラソンや京都マラソンもマスクを配布するなど大会は開催されたが、2/17の東京マラソンの開催縮小を受けて、2/17〜2/20に大会中止の発表が相次いでいる。

ロードレース、駅伝、記録会、ランニングイベントの中止(2/21 PM21:00時点)

・2/17発表:5大会(ロードレース×3、記録会×1、駅伝×1)

※東京マラソンは縮小開催

・2/18発表:12大会・イベント(ロードレース×8、リレーマラソン×1、駅伝×1、トレイル×1、イベント×1)

・2/19発表:16大会・イベント(ロードレース×13、駅伝×1、トレイル×1、イベント×1)

・2/20発表:35大会(ロードレース×28、駅伝×6、クロカン×1)

※名古屋ウイメンズマラソンは縮小開催

・2/21発表:43大会(ロードレース×32、駅伝×6、クロカン×4、リレーマラソン×1)

同じように今後の大会については各主催者が開催可否についての協議を現在行っているが、今後も中止となる大会は多いだろう。

株価にも影響

東京マラソンのEXPOや関連イベントの中止を受けて、メインスポンサーのアシックスは株価が下落している。2019年10月には1910円ほどだった株価が今日の段階で1329円に下落している。

一方、シューズ論争の中心となったナイキは右肩上がりに株価を上げている。

最近は一度株価を落としているが、そこから再度上昇しているのが興味深い。東京マラソンはエリートレースとなるため、男子は特に8割以上の選手がナイキのシューズを履くことが予想される(海外選手はナイキ以外のスポンサーの選手もいるのでそれよりもやや低い)。

東京マラソンの後もナイキが株価を上げてくることが予想される。

マラソン大会は健康促進の面もある

マラソン大会の中止が相次いで決定しているが、例えばプロ野球のオープン戦、Jリーグ、音楽コンサートなども人々が集まるがそれらはどうなるのだろうか。

マラソン大会は、特に都市型マラソンはトップ選手だけの競技性だけで成り立っているわけではない。東京マラソンで規制された一般参加者:その99%以上の選手はエリート選手でないが、記録を狙う人もいれば、そもそもは健康促進のために走っているという人も多いだろう。

マラソン大会の開催意義の1つに健康促進という面もある。2000年以降は健康促進・健康への興味が高まっていることの意味合いからジョギング、マラソンブームが起きた。

そのような健康促進の意味合いがあるマラソン大会において、ウイルスに感染するかいなか以前に、健康に悪影響のあるかもしれない状況下で大会を開催するということは、本来の目的は矛盾する。

それがプロ野球のオープン戦、Jリーグ、音楽コンサートなどとの違いだろう。どんなイベントであれ、開催可否は各主催者に委ねられているが、この点においては留意しておきたい。マラソン大会にマスクをつけて出場するのは本来のマラソン大会の目的から逸脱していると私は思う。

たくさんのボランティアによって成り立っている大会

都市型マラソンは多くのボランティアによって成り立っている。1万人以上のボランティアが現場に出て、多くの警備員、警察官、消防隊員も現場にいる。応援に行くか行かないか、レースに出場するかどうかは自分自身で決められるが(今回の東京マラソンはそうでないが)、これらのボランティアや仕事でこの現場にいくものは自分の意思で突然「行きません」とは言えない。

今回の縮小開催により、リーダー格のボランティア約1000人に限り、参加の意思を確認した上で、実際に配置するかどうかが検討されていくという(実際は1000人未満になる見込み)。

東京マラソンの縮小開催は苦渋の決断だったと思う(仮に感染する可能性が低くても、ボランティアの方々が不安になりながら仕事をするのはとても苦しいことだろう)。よって、大会主催者はそういった人たちのことも考慮したことは間違いない(無給で携わる人の数で見てもプロ野球のオープン戦、Jリーグ、音楽コンサートとは数が違う)。

このあたりの視点は大規模の大会の大会主催者にならないとわからない部分もあると思うが、少なくとも私を含め、ボランティアとして東京マラソンに携わったことのある人なら少しでも理解できるのかもしれない。

サポートをいただける方の存在はとても大きく、それがモチベーションになるので、もっと良い記事を書こうとポジティブになります。