アディダスの新厚底シューズ【アディゼロアディオスプロ】のポテンシャルその②:各パーツのインプレッションと3種類の走行テストで導かれたこのシューズの特徴

アディダスの新厚底、アディゼロアディオスプロを着用した選手がプラハハーフで好記録をマークし、アディダスの反撃を印象付けた。

2020年9月14日には全世界で一般発売されたアディオスプロであるが、このシューズのそれぞれのパーツについてのインプレッション 、また3種類の走行テストから導かれたこのシューズの特徴について記す。

【関連記事】

アッパー(フィット感・ホールド感・通気性)

ランニングシューズのフィット感は、そのシューズを試着した時に、それを買うかどうかを決める最大の要素になることが多い。それは、自分の足に合っていないと思うシューズを買う人がほとんどいないからだ。

アディオスプロのアッパーは鯉のウロコのようであるが、このアッパーは“セラーメッシュ”という名称で、近くで見ると中が透けて見えるようなアッパーである。

セラーメッシュはアディゼロプロにも使用されており、アッパーに関してはほぼ同じ作りになっている。このセラーメッシュの特徴はまず、軽量であること。アディダスの現行モデルのジャパンブースト5(adios5)やSL20、タクミセンのアッパーと比較すると、このセラーメッシュの軽さがわかる。

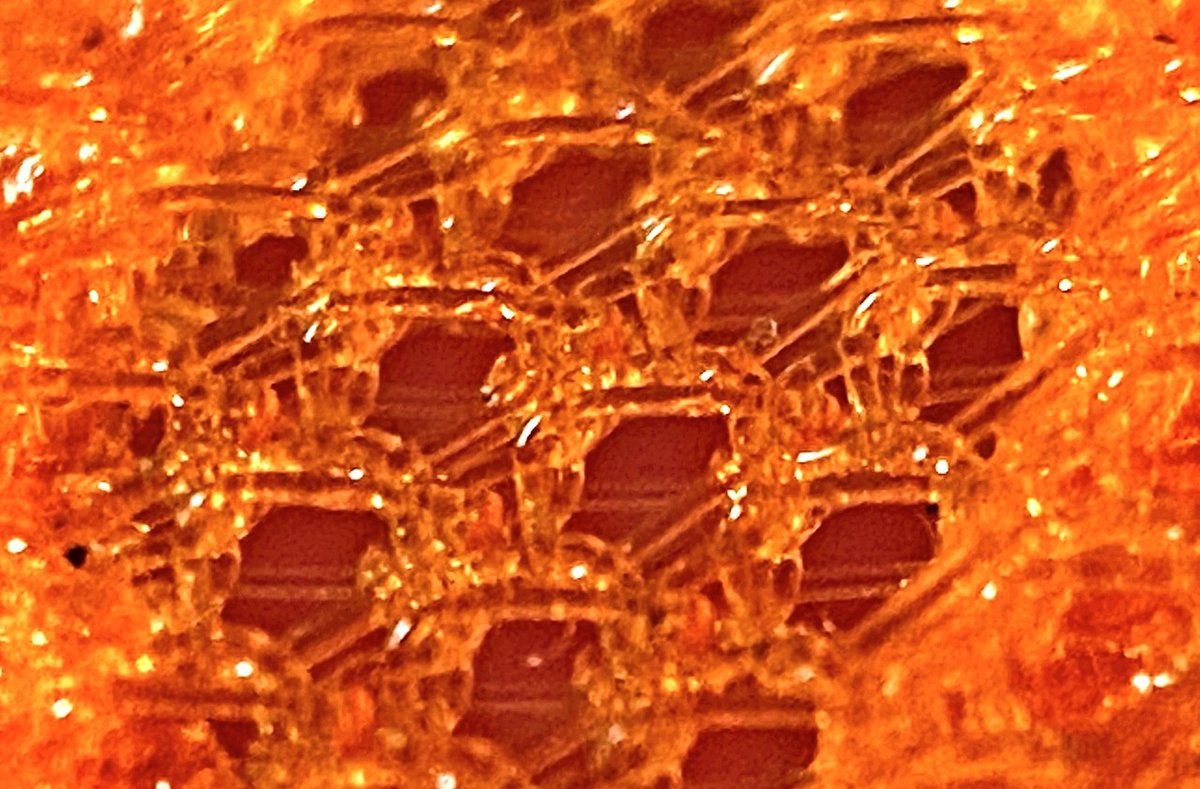

次に、セラーメッシュは通気性が良い。今回特別にアッパーの拡大写真を撮影した。

これは肉眼で見える大きさではないが、このようにセラーメッシュのアッパーはきちんと通気性を確保できるような編み込みになっている。これは最近の軽量アッパー(+通気性良好)のほとんどに共通する製法だと思う。

次にフィット感。

例えばアルファフライのように前足部は幅広ではないが、フィット感に優れたこのアッパーには多くの日本人の足がフィットすると感じている。また、それでいてホールド感も申し分ない。

(シューズの中から撮影)

ホールド感を高めようとニットアッパーにすれば、通気性が落ちるので、フィット感、通気性、ホールド感の良いバランスを高次元で成り立たせているのがアディオスプロやアディゼロプロのアッパーに使用されているセラーメッシュである。

ミッドソール(ライド感・反発性)

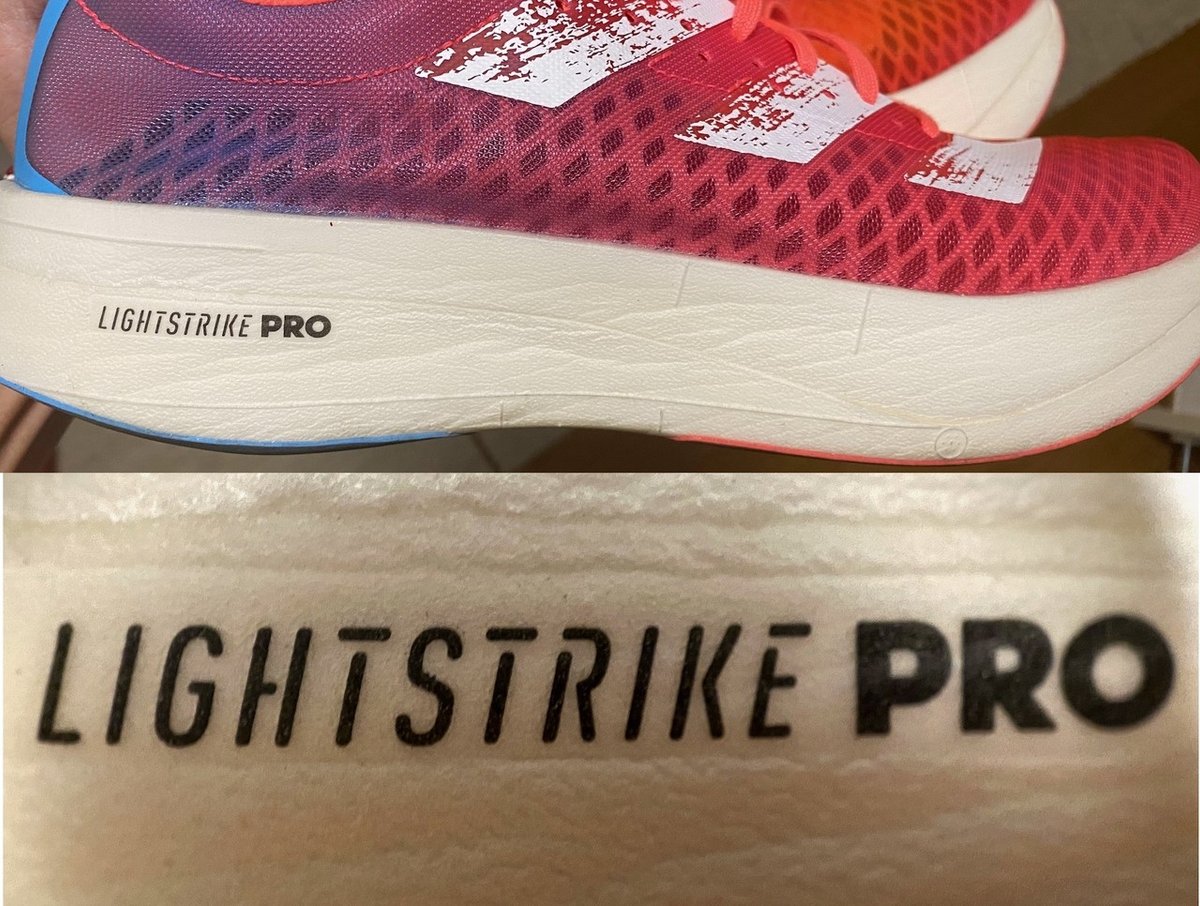

アディオスプロのミッドソールはLIGHT STRIKE PROというこれまでにないアディダス史上最軽量のものを使用している。

それゆえに、アディゼロプロやジャパンブースト5などに使用されているLIGHT STRIKEよりも軽いが、その反発性が高いことも特徴である。

「もっちりバウンス」

私ならこのシューズの反発性を、そう名付ける。軽さ由来のフワッと弾むのではなく、もっちりと「ビヨーン」と反発をもらってストライドが伸びる感じである。これはLIGHT STRIKE PROの弾性やフォームの密度にも由来しているのではないかと感じている。

また、フワフワせずに、もっちりするということは、フワフワよりかは安定感があるということにも繋がっていると感じている(安定感は以下のエナジーロッドやプレートにも関係しているが)。

そのようなことから、いわゆる、走り心地のライド感はこれまでにないような1足に仕上がっている。

前方へのジャンプの連続による走動作において安定感を出しながらも、ビヨーンと跳ねる感じを維持できるといったところで、明らかにこれまでの薄底シューズ(Ex. タクミセンなど)とは違ったライド感である。

このもっちりさは接地時間の長さにも関係していると感じており、タクミセンやスパイクのような薄底で軽量の接地時間が短くなるようなシューズではない。

エナジーロッドとヒールのプレート(安定性)

エナジーロッドはこのシューズの最大の特徴であろう。

ナイキと同じくフルレングスのカーボンプレートのシューズをアディダスが作れなかったのは、そこに大きな特許の壁(2017年にナイキが取得したフルレングスカーボンプレート挿入に関する特許)が存在していると容易に想像できる。それはアシックスやミズノにしても、ナイキと全く同じものを作ることをしなかったことが物語っている。

※サッカニーがフルレングスのカーボンプレートをエンドルフィンプロに挿入したことには注目すべきだが、企業規模が上記の企業よりも小さいことにも着目しなければならない(特許に関して追随する企業のリスクの大きさが違う)。

本題からは逸れたが、エナジーロッドはその見た目以上に軽量で、接地時の安定性向上に貢献しているが、それは中足部から前足部にかけて。後足部にはカーボン / ナイロンプレートが挟まれており、この相互作用によって、シューズ全体の安定感を出すことに成功している。

このことから、バウンスをして前方への推進力に変える局面において、シューズ全体の安定感が高い状態であるので、接地方法がフォアフットであれ、ミッドであれヒールであれ、この1足は走法を選ばないシューズであると感じている。

アウトソール(グリップ)

よほどのランニングシューズマニアか、アディダス通であれば、このシューズでいちばんの驚くべき点は、エナジーロッドや厚底であるというところではなく、アウトソールの部分だろう。

アディダスがこの数年間のシューズのラインナップで、アウトソールにコンチネンタルラバー(車のタイヤに使用されているグリップ性能が高いゴム)が使用されているシューズが多いことが特徴にある。

それは、シューズの値段が安い商品だととアウトソールはコンチネンタルラバーでなかったりするが、値段の高いエリートモデルのシューズになると、ジャパンブーストやサブ2、タクミセンにもコンチネンタルラバーが使用されてきた。

しかし、今回はこのスリックタイヤのようなアウトソールである。

その断面を拡大撮影してみたが、ヤスリのように表面に凹凸があることがわかる。これは肉眼では滑りそうなアウトソールであるにも関わらず実際はグリップ力に優れていることがわかる。

しかし、本家のコンチネンタルラバーのようなグリップの高さでは無くあくまでも、ロードレースで使用されることを見越して、最低限のグリップ力を備えているというところだろう。ロードで雨の日にアディオスプロを1km3:25/kmペースで履いてみたが、ロードという路面においてはそこまで滑るという印象はなかった。

では、なぜアディダスはこのシューズでいきなりスリックタイヤのようなアウトソールを採用したのだろうか?

それは軽量性の追求にある(コンチネンタルラバーを使用するよりも軽い仕上がりになる)

重量(26.5cm)

そこで気になるのがこのシューズの重量である。

これは、お店でアディオスプロを手にとったり、お店の中でちょっと走ったぐらいではそこまで感じられない部分であると思っている。

5000mやハーフ、マラソンなどのレースペースできちんと5-10kmぐらい走らないと、そのシューズの良さを掴むまでにはいかないことも多い。

そして、このシューズのポイントとなってくるのが重量である事は、アウトソールが軽量性を重視していることからもわかる。

ここから先は

¥ 1,000

サポートをいただける方の存在はとても大きく、それがモチベーションになるので、もっと良い記事を書こうとポジティブになります。