漫画みたいな毎日。「時が織り成されている場所。」

空の青が美しい日曜日。

この日は、「博物館で宝探し」という講座に子どもたち3人と参加した。

どういったことをするのか、まったくわからなかったのだが、「タイトルからしても面白そうだよね!」という子どもたちの希望で、申し込みをした。こちらの博物館は、講座の有無とは関係なく、今迄にも何度も訪れている場所である。

森に囲まれたレンガ造りの建物。

静かな佇まいの博物館を訪れる度に、どこか懐かしい気持ちになる。

今回の「博物館で宝探し」という講座では、指令書が学芸員の方に届き、その謎解きを子どもたちとしていこう、というものだった。

9つのグループに分かれ、それぞれが違う指令書を受け取る。我が家の子どもたちは3人で1グループとされ、受け取った指令を遂行することになった。指令書を開くと、こんな写真が。

この写真は、博物館の展示物の一部。その物が何かをまず、展示場で探すのが、最初のミッションだ。そして、みつけたら、その展示物の説明文をひらがなで書き写す。

ヒントは全くないので、展示物のひとつひとつとにらめっこだ。他の8つのグループの子どもたちも、「え~?ないよね?」「あっちかな?」「こっちなんじゃない?」と展示ホールを行ったり来たりしている。

スタッフの方々は、見守りに徹していて、子どもたちが聞かないかぎり、ヒントも出さない。こういう時に大人が不自然に誘導したり、口を出すと、その場は一気に面白さを失う。

講座中、「触らないでね」「駄目だよ」「危ないよ」「走らないで」などの声掛けも、一切耳にする事はなかった。事前に、「雪で床が濡れてる部分もあるから、滑りやすくなっているから、走らないでね。」というお話があっただけだ。

そこには、「子どもたちに、博物館を楽しんで欲しい」という、スタッフの方々の共通の認識があるように思えた。そして、根底には、「子どもたちに対する信頼感」があるようにも感じられた。

「あったよ~!」

ミッションの展示物を発見したのは、末娘と母。

展示の説明を読んでみると、「家庭でアイスクリームを作る道具」と書いてあった。

手回し式のアイスクリーム製造機。

日本では明治時代以降、アイスクリームが食べられるようになった。

桶に塩と水を入れ、中央の円柱状の筒に牛乳・砂糖・卵などをいれてハンドルを回して作る。

展示されていたのは、家庭用のアイスクリーム製造機だ。明治時代に、アイスクリームが既にあったとは!その時代に、牛乳や砂糖、卵は手に入ったのだろうか?と疑問に思ったので、近くにいた学芸員の方にうかがったところ、「砂糖や卵、牛乳も高価で、貴重なものだったので、裕福な家庭から普及していった、という感じですね。」と教えていただいた。

このように、「どうなんだろう?」と疑問に思ったことを、その場で専門家に教えていただけるというのは、とても贅沢な事だと思う。子どもたちも、そのお話を真剣に聞いていた。

9グループの子どもたちは、それぞれのミッションを遂行し、キーワードを集め終え、講堂に戻る。そして、それらを照らし合わせると、単語にならない言葉が浮かび上がった。

初めは、全く意味がわからない文字の羅列でしかないのだが、そこから、文字を並び替えると・・・・

「タペストリーのまえ」という言葉が浮かび上がる。

次のミッションは、博物館の中にあるタペストリー探しだ。どんどん先へと進む子どもたちの後から、ゆっくりと付いていくと・・・〈記念ホール〉という場所にたどり着いた。

記念ホールは、北海道の当初の計画にはなく、佐藤武夫設計事務所の提案で作られました。北海道の動植物を織り込んだタペストリー、北海道の産業や生活に大きな役割を果たした馬の供養のため打ち付けられた蹄鉄が、大小約1,600 個、壁面に打ちつけられ、記念性を強調する装飾となっています。記念ホールは当館の象徴として計画され、各種の式典に使用されています。

通常は、公開されていない記念ホールだそうで、私は足を踏み入れるのは初めてだった。タペストリーを見上げると、細かく織り込まれている様子に驚く。このタペストリーは山形県で作られたのだそうだ。

大きさがよくわかる。

暗号を解いてわかった〈タペストリーのまえ〉には、宝箱が置いてあり、その中には、ガチャガチャのカプセルがたくさん入っていた。子どもたちはその中から好きなカプセルをひとつ選ぶと、再び講堂へと戻る。カプセルを開けると中には、数字が書いてある紙が入っている。

二男と末娘の二人は〈2〉、長男は〈16〉。スタッフの方に番号が呼ばれた順に前に出ていき、〈宝物〉を受け取ることができた。

クリアファイルだったり、恐竜折り紙キットだったり、宝物も博物館に因んだものを用意してくれているようだった。

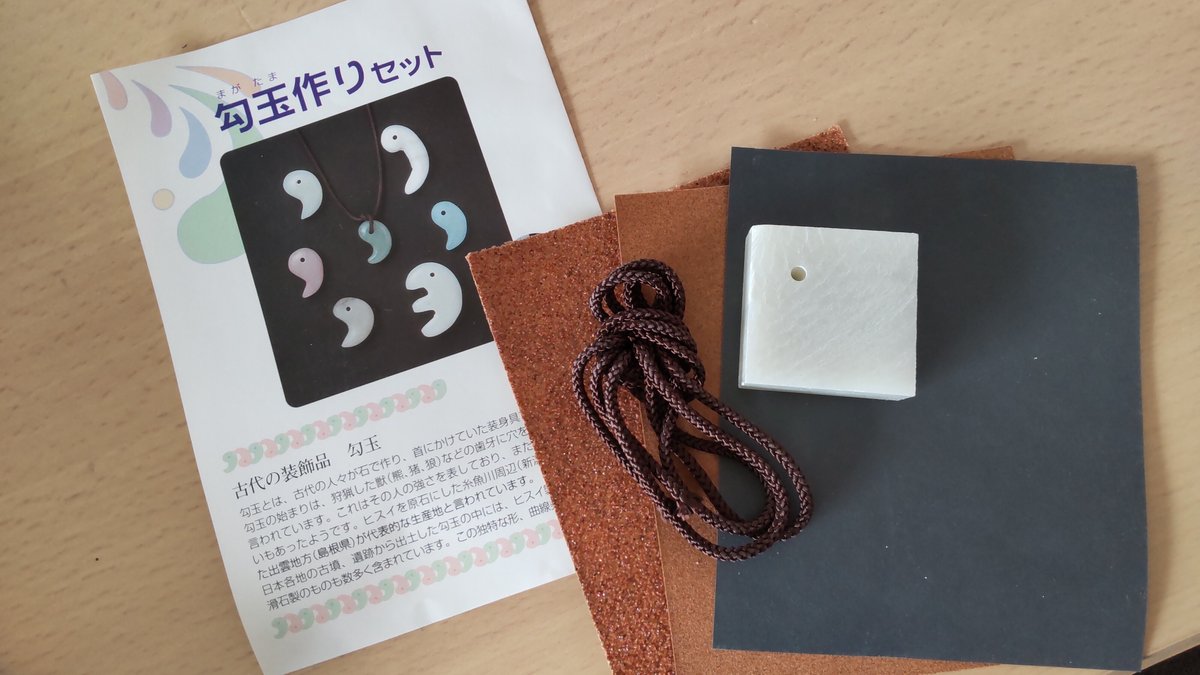

二男と末娘がいただいたのは、こちら。

「勾玉作りキット」。

三種類の粗さの紙やすりが入っていて、穴の開いた石を好きな形に削っていき、勾玉アクセサリーを作るというもの。学芸員の方が、子どもたちに、「本気でやると、かなり綺麗な勾玉アクセサリーができるよ~!結構たいへんだけどね!」と笑いながら、おっしゃっていた。石好きの末娘、化石好きの二男には、嬉しい宝物だ。

そして長男がいただいたのは、こちら。「自動車競争双六」。

大正14年(1925年)に作られた双六の復刻版なのだそうだ。広げると、「幼年の友 新年附録」と記されていた。今で言うところの、「ようちえん」などの冊子だったのだろう。

子どもたちに、「この時代は、こういう絵柄が、今の漫画とかのキラキラした絵と同じだったんだと思うよ。」と説明すると、「へぇぇ~!!!!全然違う~!」と笑っていた。

それぞれの宝物を受け取り、講座が終わると、「また、中を見に行こうよ!」と子どもたち。展示ホールに再入場し、先程は、指令を遂行することに忙しく、ゆっくり観られなかった展示を見て回る。

展示物を眺め、解説を読み、古代の出来事、近年の出来事を知っていくと、今の時代のこの場所に自分が立っている、という事実が不思議なことのように思えてくる。

私は、どこからやって来たのだろう。

そして、これから、どこへ向かっていくのだろう。

そんな疑問が湧いてくる。

博物館のスタッフの方が最後に、「博物館にきて、ちょっとでも、面白いとか、楽しいとか、不思議だなと思うものを見つけて帰ってもらえたら嬉しいです。」と、おっしゃっていた。今回の講座に参加し、スタッフの方々の子どもたちへのまなざしや対応から、〈子どもたちに博物館の面白さを、感じてほしい。また行きたいと思える場を作りたい。〉という想いを感じ、その姿勢がとてもありがたかった。

博物館を訪れる度に感じることがある。

「時とは、幾層にも織り成されて、今に繋がっている」ということだ。

あたりまえの事なのかも知れないが、過去があるから、現在があり、そして、未来へと続いていく。

〈時は、織り成されている〉という事を目で見て、身体全体で感じることができる場所。

それが博物館なのではないだろうか。

そして、私は、森に囲まれたこの場所に来る度に、自分の現在地を確認しているのだ。

真冬の森の夕暮れ時、微かに春の匂いがした。

学校に行かない選択をしたこどもたちのさらなる選択肢のため&サポートしてくれた方も私たちも、めぐりめぐって、お互いが幸せになる遣い方したいと思います!