#046どうすれば古文書が読めるようになるのかー続・AIに古文書は読めるのか?

前々回に「AIに古文書が読めるのか」ということで記事を書きましたが、筆者自身も意外に思うほどの閲覧数でしたので、今回はその逆の、なぜ人は古文書が読めるのか、ということについて少し述べたいと思います。

筆者は大学院時代、授業の8割方が古文書を読む授業でした。これは、古文書を読む技術を習得しないと先々食べていけない、という指導する先生方の親心でこのような方針のカリキュラムが組まれていました。筆者が大学院に入学したころはバブル経済が崩壊した後でしたが、まだバブル経済の余波が残っており、学生のアルバイトも割合ふんだんにあり、中でも自治体史などの調査など、古文書を読むアルバイトもありました。古文書調査のアルバイトは、調査経験を積むことや多くの史料に接する機会を得つつ収入も得ることが出来るという、一挙両得な仕事であり、まだこのような経験することが出来るありがたい時代でした。

筆者は週に4日大学院に通い、残りの3日は史料調査のアルバイトをして、という生活をしてたため、授業と仕事を含めると、毎日古文書漬けという修士の2年間を過ごしました。このように古文書調査の仕事が出来たのも、皆が誰でも出来たわけではなく、たまたま筆者には幸運にもお鉢が回ってきたという結果でしかありません。というのも、修士に入学する際、合格した旨を指導教員に報告をしに行った時に、先の「収入を得るためにはこの技術が必要だ」との言葉を言われ、教授会に出ている間にこれを読んでおくようにと、いきなり年貢免定の現物を渡され、使ったこともない古文書読解辞典を持たされて、いきなり2、3時間の間、研究室に缶詰にされるという出来事が入学早々にありました。これがどうも指導教員によるテストも兼ねていたようで、教授会から戻った指導教員に「思ったより読めているじゃないか」と言われ、このくらいなら仕事を斡旋しても問題ない、と判断され、古文書調査のアルバイトの斡旋を受けるに至る、となったわけです。

しかし、この時のテストの際に、全くの古文書未経験の筆者が、なぜ多少なりとも古文書が読めたか、ということなのですが、これには大学の学部時代の4年間の経験が偶然あったからなのです。これは、もはや「風が吹いたら桶屋が儲かる」的な話ではあるのですが、1年浪人して史学科に入学した学部時代の筆者は、予備校時代にしたくもない受験勉強で歴史の勉強について1年間待ったをかけられていました。ですので、大学に入ったら、もう大学図書館の書庫に籠りっきりで、勉強したかった幕末維新史の資料集を片っ端から見ていくということをしておりました。また訪ねることが出来る範囲で美術館、博物館などの施設に週に1カ所は見学に行く、ということをしており、そのうちの一つに霊山歴史館がありました。

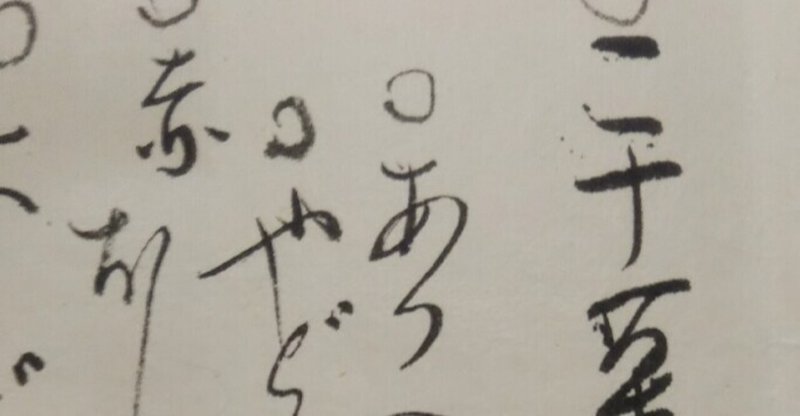

この霊山歴史館という博物館施設は、ご存じの方も多いかと思いますが、幕末維新史に特化した博物館施設で、当時活躍した人物たちの史料を多数展示しております。ここに足繁く通っているうちに、学生時代の特権ともいうべき、「時間があるのに任せて」ということで、展示史料と史料翻刻のキャプションを逐字照合しながら読む、ということをすることが日課になっていました。

たまたま上記のようなことをしていたこともあり、大学での授業で古文書読解などを全くしたことがありませんでしたが、少しくらいは読むことが出来た、という訳です。当時は全く大学院に進学するということは意識していなかったので、偶然にインプットした情報がはからずも後に役に立ったということです。

あるいは古文書調査をしている時にこのようなこともありました。古文書調査は蔵に収められてある古文書類を所蔵者の許可のもとで一切合切を調査します。含まれている物に選り好みはしません。そのため、江戸時代の古文書から明治、大正、昭和といった近代の史料や、所蔵者の一家の誰かの使用していた教科書類や民具なども一緒に調査することがあります。そういう場面で、絵葉書がたくさん出てきたことがありました。おそらく過去の誰かがコレクションしたものなのでしょう、未使用の絵葉書が多数出てきました。使用済みの絵葉書でしたら、差出人、宛先、書かれた時期と内容を史料目録に記載して、それぞれを個別に認識することが出来ますが、未使用のものはその絵柄でしか認識出来ません。筆者が調査している中で、アルフォンス・ミュシャ(1860~1939)風の絵柄が描かれたものが出てきました。これも偶然ではありますが、筆者は高校時代まで、歴史の勉強も得意ではありましたが美術も好きで、というタイプでして、大学に美術で進学するか歴史で進学するかを検討するような人でした。ですので、これもたまたまぱっと美術作家の名前が出てきて、目録への記載に役に立つ、ということがありました。

人であれAIであれ、インプットしていない情報はアウトプット出来ない。AIはもちろん文字の情報、シルエットの情報を多くインプットされており、それに特化したプログラムです。しかし、人は書き間違えもすれば、書き順を間違って覚えていることもあり、非常な悪筆もいる。全て教科書通りにはいかない訳です。AIは多くの古典の典籍から文字の情報、文章の情報をインプットされているでしょう。しかし、人は思い違いや覚え違いなども起こします。パソコンのIME機能のうち、手書きでの文字の判別というのがありますが、こちらは書き順を変えると違う文字に辿り着くことがあります。シルエットではなく書き順を判断基準の上位に置いているためでしょう。明らかに見た目が「この文字」と判るにもかかわらず、です。結局は今のところ、このような人間並みの応用が利かないために、どれだけたくさんの情報を入れたとしても、AIが人を越えてくずし字を判読することが出来るということはしばらくは無さそうに思えます。まだまだ判断すべき情報の精査に、人の思わぬ経験や情報が役に立っている、ということではないかと思え、AIを古文書の世界で実戦投入するのはまだまだなのではないか、という気が、現場で仕事をする身としてはしています。

最後に、どうすれば古文書が読めるようになるか、ということですが、結局古文書も英語やフランス語を学ぶことと同じで、日本語ではあるとは言え、他の語学を学ぶことと同じで、日々反復練習しかないと思います。数多くの文字に出会い、それを解読する経験を積む。それに尽きるかと思います。あるいは無理に新しいものに次々に挑まなくても、同じものに何度もチャレンジして慣れる、目を慣れさせるということも方法の一つではないかと思います。上記については「文字が判る、文字を理解する」ということに当たるでしょう。それ以外としては、内容の読解については、一体何が出てくるかは判らないので、より多くの地名を知り、幅広い知識を持って、柔軟に対応する、ということしかなさそうです。こちらは「内容を理解する」に当たるかと思います。自身の経験では、仕事や大学院で色々な種類の史料に出会う機会に恵まれ、さまざまな種類の文字の凡例を積み上げていくことで、気が付けば読めるようになっていた、というのが実情です。もちろん、時々難しいものに出くわして、読めずに困ることもありますが、こういう場合は何度も機会を変えて読み直すという粘着力も必要かも知れません。結局、機械で読めない部分は人力で補足しないといけませんので、月並みではありますが、文字を理解し、内容を理解するには「ねちっこく日々反復」しかないのではないでしょうか。

余録 調査での出来事として一例を挙げますと、筆者の妻は趣味として海外の王室に詳しいのですが、一緒に古文書調査をしていた時に「巴伐利亜国」という文字の入った典籍が出てきました。一体どこの国の話かと皆で思案している所に、妻が「ババリア」と書いてあるので「バイエルン」のことだ、とその場の誰しもが判らなかったことを喝破した、ということがありました。どんな局面でどんな知識が役に立つかは誰にも判らない、という良い例ではないかと思いますので、ここに記しておきます。

いただいたサポートは、史料調査、資料の収集に充てて、論文執筆などの形で出来るだけ皆さんへ還元していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。