#079幕末維新の志士とその顕彰(三)―身近な史跡、文化財の楽しみ方(18)

今回は幕末の騒乱の中で特に有名な池田屋事件についてです。池田屋事件は新選組が尊王攘夷派の志士を池田屋に急襲して殺害、捕縛した事件で、この事件により明治維新が一〇年遅れた、などという言い方をされたりする事件です。池田屋は三条小橋西側にあった宿屋で、事件の当日は尊王攘夷派の集会に使われていました。元治元年(一八六四)六月五日に事件は発生しますが、新選組の襲撃を受けて反撃し、その場で何人もの志士が殺害されたています。事件後、殺害された遺体は縄手三条下る東側にあった三縁寺に埋葬されます。当時三縁寺があった場所は三条大橋を東に渡って「三条京阪」の交差点を南に少し下った東側にあり、二〇一〇年に建てられた石碑があります。三縁寺の当時の場所は下記URLから確認出来ます。

この三縁寺は昭和五四年(一九七九)に京阪三条駅の開発に伴って移転し、現在は左京区岩倉花園町に移っています。寺域の移転に伴って、敷設されていた三縁寺の墓地も移転し、池田屋事変の志士の墓所も同様に岩倉花園町に移動しています。事件の現場とはずいぶんと離れてしまっていることと、三縁寺が観光寺院でないこともあり、余り訪ねたことがないかと思います。三縁寺では年に一度、毎年六月四日に墓所での祭礼が行われているとのことです。

三縁寺にある池田屋事変で亡くなった志士の墓所は、寺域に入って南側に坂を上がっていったところに寺付属の墓所があり、その中で高台になった一角にあります。写真の通り、鳥居と灯篭を備えています。この墓所には、吉田稔麿、杉山松介、北副佶摩、望月亀弥太、石川潤次郎、広岡浪秀の六名を祀ったもの、大高又次郎一人を祀ったもの、宮部増実、松田範義の二人を祀ったものが二つあり、合計で四基の墓石で構成されています。

墓域に入って左手にある吉田稔麿ら六名の墓碑は、吉田稔麿、杉山松助、広岡浪秀の三名が長州藩士、北副佶摩、望月亀弥太、石川潤次郎の三名が土佐藩士になるため、長州と土佐の混成の墓碑になります。墓碑の表面には「昭和八年癸酉五月 七十七叟村田峯次郎」とあります。村田峯次郎は長州藩の天保の改革で活躍した村田清風の孫で、歴史家として活躍し、『防長近世史談』などを著した人物です。裏面には七〇回忌を記念して「小川春」が建立したとあります。「小川春」は、当時三縁寺の向かいにあった「魚卯」という肥後熊本藩の御用達を務める商家があり、その家の妻が小川テイといい、その娘が春であった。テイの夫・近江屋卯兵衛の母・リセは事件後に犠牲者の身元確認にも立ち会ったと言われます。近江屋卯兵衛の没後、テイらは小川亭という宿屋を営み、大正期まで営業していたそうです。このように事件に大きくかかわる肥後熊本藩に深く関係していたことから、娘の春によって墓碑が建てられたとの記載があります。

長州藩士ら六名の墓碑の隣にあるのが大高又次郎の墓碑です。大高又次郎は播磨国林田藩(現在の兵庫県姫路市)出身の人物です。弟の忠兵衛と共に池田屋事件で犠牲になっています。こちらは裏面を見ると、又次郎の息子・大高徳太郎により明治三九年(一九〇六)五月に建てられています。墓碑の形式が軍人墓と同じ形式なのが興味深いです。

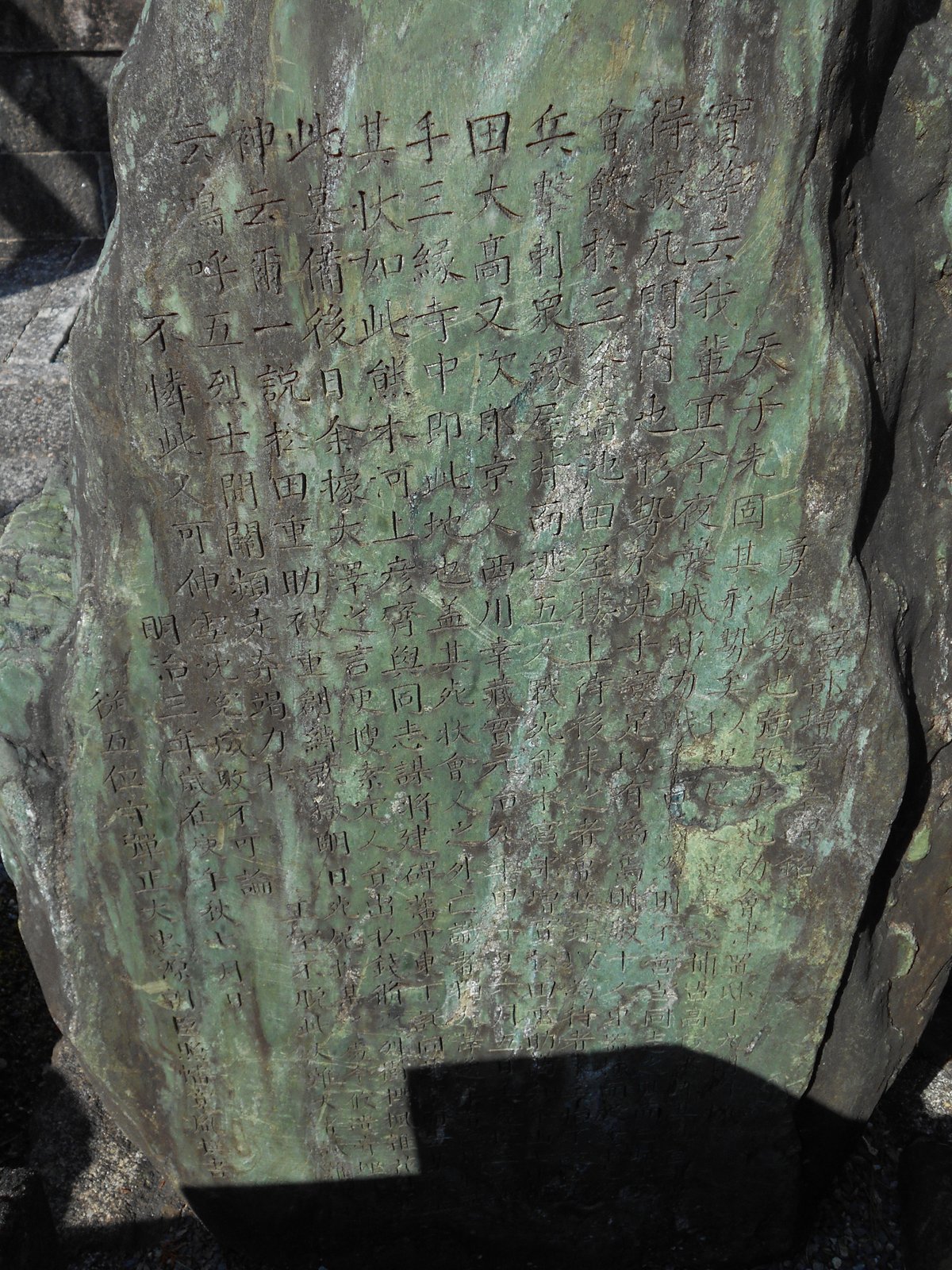

墓域の中央に見えるのが宮部増実、松田範義の墓碑です。宮部増実は宮部鼎蔵の通称の方が広く知られているかと思います。両名とも肥後熊本藩の藩士です。こちらの墓碑は裏面を見ると、明治二六年(一八九三)四月に建立されており、文章は山田信道、文字は「愛石環享」とあります。山田信道は熊本藩士で、文久三年八月一八日の政変で幕府に捕らえられて五年間獄中生活をし、明治維新後は鳥取県令(現在の県知事)、福島県令、大阪府知事、京都府知事を務めた人物です。「愛石環享」は明治大正期の書家の玉木享、号を愛石という人物で大正期の国定教科書の書方手本を書いた人物です。山田は宮部、松田と同郷のため、恐らくは先輩の顕彰として執筆を引き受けたのでしょう。

重複してある宮部鼎蔵、松田重助の墓碑は、先の墓碑に向かって右となりにあります。こちらの墓碑は明治三年(一八七〇)七月に建立されており、「照幡寛胤」の文章と記されています。「照幡寛胤」はこの名前が別名で、本名は轟武兵衛といい、肥後熊本藩士。こちらは明治維新後のかなり早い時期に墓碑が建立されて、同郷の人物によって文章が書かれています。

これらの墓碑は実際の史跡から離れてしまっているため、なかなかご覧になった方は少ないのではないかと思われます。もしご覧になりたい方がおられましたら、観光寺院ではありませんので、事前にご連絡を入れてお尋ねするのが良いかと思われます。

ここまで三回にわたり、幕末維新の志士に関わる墓碑、記念碑を紹介してまいりました。これら紹介した石碑は、意外と知られていないものが多く、また、設置された時のことを記した史料や新聞記事が存外残っていない、あるいは知られていないものと言えるのではないでしょうか。

新聞記事は人の手によって編集されたものですので、大きな事件があった時には予定されていた掲載が飛んでしまう時もありますし、記者や新聞社の興味、関心の方向によっては、そもそも取材をしていない、掲載しないということもあります。そのため、石碑に年代が記されているにも関わらず、新聞記事などで周辺情報を集めようとしても情報が集まらないという事態も起こり得ます。非常に情報収集がしやすい新聞記事ですが、意外とあてに出来ない時もありますので、結局現地をつぶさに歩いて回ることが一番だったりしますので、住宅地図を片手に何でもないところをカメラを持ってうろうろと徘徊するのが最も効果的な調査と言えるでしょう。

余談

とはいえ、そんなことをしていたら、概ね不審者だと思われてしまいます(笑)ので、もし皆さんも近隣の史跡を歩く時には充分お気を付けください。

いただいたサポートは、史料調査、資料の収集に充てて、論文執筆などの形で出来るだけ皆さんへ還元していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。