なってみるレッスン|はじまりの美術館の企画展「やわらかくなってみる」を訪れて

福島県猪苗代町の「はじまりの美術館」の企画展「やわらかくなってみる」記録集に寄稿しました。ここでは、その全文を公開します(ご快諾いただいた、はじまりの美術館のみなさん、ありがとうございます!)。

記録集は、以下よりお買い求めいただけます。過去の記録集もあります。この機会にまとめ買いは、いかがでしょうか? おすすめです。

なってみるレッスン

2020年から日本も「コロナ禍」の渦中となった。天気予報を確認するように、毎日の 感染者数に注意を払う。マスクで口と鼻を覆い、人と人との距離を測る。自らの体温の 変化に気を配り、誰かのくしゃみや咳に思わず身をこわばらせてしまう。目には見え ないウイルスに戦々恐々とする日々は、日常となった。

わたし自身、遠距離の移動は避けるようになった。「県境をまたぐ移動は避けてください」。国や自治体は事態が厳しくなるほど、号令のように「行動変容」を求めた。ウイルスは人の定めた境界など気にしないが、人を媒介として移動する。無症状でウイルスを運んでいる可能性もある。感染することは、常に感染させてしまうことと表裏一体だ。

理由は、それだけではない。首都圏で暮らしていると、どうしても移動先にいる人たちの心持ちが気にかかってしまう。感染者数が多い地域から来た人間のことを、どう思うのだろうか? もちろん、気にする人がいれば、気にしない人がいる。ただ前者の人の気持ちを想像するほどに身動きは取りづらくなる。

「あなたが感じていることと、わたしが感じていることは、ちがうかもしれない」。ふと、はじまりの美術館の過去の展示のタイトルを思い出す。わたしたちは「かもしれない」というおそれを抱くことで、他者の感じかたを想像しはじめる。

想像力を働かせるには、さまざまな「ちがい」に触れる必要がある。コロナ禍で、その手立ては少なくなったように思う。コロナ禍は新たな人と人との出会いを減らし、親密な関係を強固にした。同じ家、同じ仕事、同じ地域、同じSNS、同じ意見、同じ態度……。わたしたちは、自らとは異なる生活環境に身を置く人たちのことを知ることが少なくなったのではないだろうか?

「(た)よりあい、(た)よりあう。」、「ルイジトコトナリ」、「まなざしのあとさき」……。近年のはじまりの美術館の展示タイトルを並べてみる。やさしい語り口に通底しているのは、他者とのかかわりへの呼びかけだ。人の「コトナリ」に目を向け、「まなざし」を変容させること。それはコロナ禍以前から、はじまり美術館が投げかけてきたことなのだろう。

たとえコロナ禍で臨時休館中となっても、その投げかけは止まらなかった(*)。そして、今回コロナ禍になってから初めて訪れた展示のタイトルは「やわらかくなってみる」。いったい、どんなかかわりが求められるのだろうか? その誘いに乗ってみた。

(*)コロナ禍の影響で、はじまりの美術館は2020年3月30日から7月10日まで臨時休館 となった。そんななか、2020年5月6日にコンテンツ配信サイト「note」にアカウントを 開設し、「プレイバック!はじまりの美術館」というシリーズ記事の公開をはじめた。 スタッフが座談会形式で過去の展覧会を振り返る記事は7月6日まで21本続き、開館後の 展覧会についても2本分の記事が掲載されている。多くの文化施設が同様に活動を閉じる なかで、コロナ禍に対応した最も早い実践例といえる。この「早さ」はコロナ禍以前からの はじまりの美術館の活動の真価の現れともいえるだろう。

展示は、梅木鉄平さんの《テープの造形》からはじまっていた。両手で抱えるほどの大きさの光沢がある物体は、生き物のようなやわらかな曲線をまとっている。遠目で見れば 蝋で固めたもののようにも見える。溶けている途中のようにも見える。重いのだろうか? 軽いのだろうか? 作品に触れることは叶わないから分からない。

近づいて見ると、セロテープが地層のように貼り付けられている。曲がったテープのクシャクシャとした質感もある。なかには印刷物などが入っているのが見える。セロテープを重ねてかたちを「造形」 しているようにも見えるし、中身をぐるぐる巻きにした結果が「造形」になっているよ うにも思える。セロテープを引き出し、切って、貼る。その馴染みのある動作が呼び覚まされる。だからこそ、完成までどれほどの反復作業が必要なのかもわかる。その日々の行為は、梅木さんの「安定につながっている」のだという。

どんな人が、どういう過程でつくったのか? ここでは、いつも「人」と向き合うことになる。はじまりの美術館は、つくり手の「障がい」の有無に限らず、「人の表現が持 つ力」や「人のつながりから生まれる豊かさ」に目を向けることをコンセプトに掲げている。この考えにも起因しているのだろう。

人を見ることは、自分の体験を重ねることとつながっている。ときには想像力も背伸びをしないと追いつかない。分かりえないことも多い。不思議と昔のことを思い出したりもする。

展示室に歩みを進めると、左手の大きな窓から、光が差し込んでいる。窓には着色さ れた半透明のフィルムが貼られている。窓を透過した光が、足元に伸びてくる。フィル ムは水飛沫が波打つような躍動感のあるかたちをしている。身体を動かし、視点を変 えると、色やかたちが姿を変える。まるで音楽のリズムが変化するようだ。窓の向こう 側に見える空は真っ青だった。快晴の、とても気持ちのよい光景だった。いや、この窓 があることで気持ちよく「なった」のだろう。

この曽谷朝絵さんの作品タイトルは《鳴る色》。聴覚と視覚が混ざり合うようなタイ トルが付いていた。彩りが豊かな光に身を浸すことで、思いっきり呼吸をしたような 気分になった。マスクを外したわけではない。「息をする」とは鼻と口の役割だけではないのだろう。感覚はつながっている。

隣の展示室では、清水ちはるさんと岩崎由美さんの作品が展示されていた。清水さんは、 あるものはびっしりと、あるものは余白を残して文字を書き記していた。文字は裏面にも 書かれている。そのかたちを確かめるように、しっかりと書かれた文字の筆跡は、表面からも 透けて見える。まるで言葉の音やリズムが刻み込まれたレコードのようだ。独特の韻律で 重ねられる言葉を、思わず口ずさんでしまう。なんともいえないユーモアに顔がほころぶ。

一方で、岩崎さんの筆致は軽やかだ。丸い輪郭の顔に、点を打ったような目と真っ直ぐな 直線で描かれた鼻がついている。同じサイズの紙に描かれた顔が、展示室の壁面いっぱい に並んでいる。描き方は同じでも、色やかたちは異なっている。これらは岩崎さんが仲良く なった人へ渡すコミュニケーションツールでもあるのだという。岩崎さんにお会いした ことはない。それでも、絵を見ていると、ささっと描いて相手に渡す姿が思い浮かぶ。

今回の展示の真ん中には中村真由美さんの作品(群)があった。まず目に入って くるのは絵日記だ。その日あったことを描いた絵、ときに文字が枠をはみ出しなが ら書かれた日記で構成されている。そこから右手の壁に目を向ければ、イラストや 張り子の動物が並んでいる。デフォルメされた動物の姿は、はっきりとした線、 力強いフォルム、明快な色彩で描かれている。どれもが力強い。反対側を振り返れば、 まったく異なるタッチの絵画が展示されている。大きな画面に、無数の色の点が 重ねられている。イラストとは対照的に、じっと見つめることでモチーフの動物が 現れてくるような油彩画だ。

中村さんにとって、絵日記は20年続けてきた日課であり、ペン画、張り子、油彩 は日々の仕事なのだという。つい中村さんがつくったものの幅に驚いてしまうが、 そもそも、個人とは複数の側面をもっているものだ。社会生活で、わたしたちは相 手に応じて「わたし」を使い分ける。その一面ではなく、多面的に「人」を捉える。 複数のわたしを支えるものとして、中村さんの絵日記のような「日課」こそ目を 向けるべきものなのかもしれない。

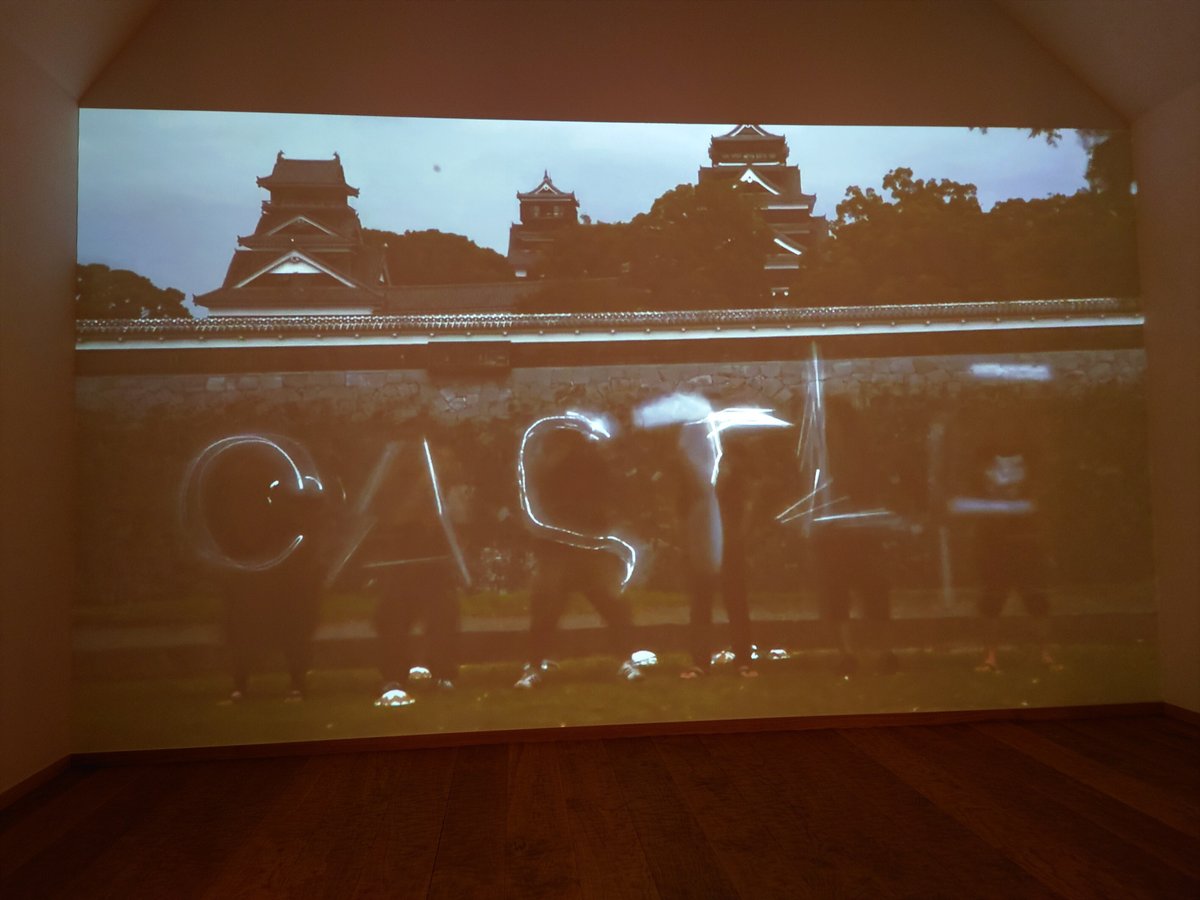

さらに奥の部屋では、クリエイティブデュオ「トーチカ」の映像作品が流れていた。 ペンライトで描いた光跡を使ったアニメーション映像「PiKAPiKA」。2011年の東日 本大震災後に制作された《ReBuild》は、「PiKAPiKA」の手法が自然の太陽光を反射さ せることで実現されていた。そう、あの震災で、わたしたちは気がついた。人工的な 光源が、何に由来するかということを。軽妙なリズムに乗って進む映像を見ながら 思い起こす。ここは東京電力福島第一原子力発電所の事故があった福島県なのだ、と。

《Rebuild》のなかには熊本県の風景が含まれていた。2011年に撮られた映像には、 2016年の熊本地震で崩れた熊本城の石垣が元のままの姿で映っている。災害「以後」 の映像には、「以前」の風景が残されていた。時間がちぐはぐになる。わたしたちは 繰り返す災害の「間」に生きている。この渦中は、どうなのか? そして、あの渦中は、 いまも続いていることを忘れていないだろうか?

トーチカの映像を見ている間、隣の関口光太郎さんの作品がある部屋では、親子連れ がガムテープで造形に励んでいた。新聞紙を芯に、ガムテープを巻いてかたちをつくる。 展示の入口でみた梅木さんの作品と同じようにつくりかたは分かりやすい。着色 もされていない。展示室の空間を満たすように置かれた作品には、王冠を被った王子 らしき人の顔があれば、鳥やトカゲがいる。大きな立体には見ればみるほどに、さま ざまなモチーフが仕組まれている。ガムテープの硬さがつくる独特の質感やトゲトゲ感。 そのどれもが かっこいい。

つくることに没頭する時間は、誰にも渡しえないものだ。そこには自分なりのこだわりが 発生する。そして、そのこだわりは伝播する。展示室では関口さんがつくったものに加えて、 展示を見に訪れた人たちがつくったものが混ざり込んでいた。つくる時間が連鎖するように 生まれたガムテープの造形が宿した表現力は、また次のつくり手を誘っているようにも思えた。

わたしは誰かになることは出来ない。それでも「なってみる」ことは出来る。まったく同じ にはなれない。分からないことは想像で補うしかない。自分なりの方法で出来ることもあれば、 自然となってしまうこともある。気がつけば、いつかの自分になっていることもあるだろう。 つくられたものを通して、感覚を働かせ、他者と出会い、自らと出会い直す。こうして展示で の経験を振り返ってみれば、それは自分を変化させてみるレッスンのようなものだった。

問題は「やわらかく」なれるかなのかもしれない。自分が変化することは怖い。急に 変わることは難しい。そんなとき、ゆっくりと変わる。それは人から見えるような変化 である必要もないのかもしれない。その方法のヒントは展示のなかにあった。自分なり の方法で何かを続けていくことだ。つくり続けている人たちの姿に触れて、その行為は 他者とのかかわりのなかで自らの生きかたをつくることにつながっているのだろうと思う。

(2021年10月29日)

『「やわらかくなってみる」記録集』(社会福祉法人安積愛育園 はじまりの美術館、2022年)所収。note転載にあたって、写真を追加(筆者撮影)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?