光の速さで

私は星空ツアーガイドを生業にしている。

地域のキャンプ場や文化施設、学校の課外授業などで星座や天体を案内するのが仕事だ。他にも、雑誌の隅っこに小さな記事を書いてみたり、インターネットで情報発信してみたり。

自慢できるほど実入りの良い仕事ではなかったが、好きなことを仕事にしている自負はあって、この生活も割と気に入っていた。

今年ももうじき夏が来る。夏は都会から訪れるキャンプ客や、林間学校の生徒たちが押し寄せる書入れ時だ。

当然、それに向けた準備も佳境を迎えている。最新の情報を取り込みつつ、聞き手の年齢や所属に応じて話す内容や配布資料を更新するのだ。

予約のぎっしり詰まったカレンダーを前に、少し気持ちを整えたい。そんな時はいつもきまって、その手紙を見返していた。

———姉さん、お元気ですか?

梅雨明けの頃に、そちらにお邪魔します。

今年も姉さんのガイド、楽しみです。

彼が来てくれる。気が付けば、今年もそれを指折り数えて待っている自分がいた。

思えば彼と最初に出逢ったのは、もう十四年も前になる。それはちょうど私がキャンプ場で星空ガイドの真似事を始めた頃の話だ。

今思えばあれもこれも全て、星の巡り逢わせなのかもしれない。

高校の進路選択に差し掛かった私は、都会にある大学の天文学を目指して希望調査用紙を提出した。しかし、父が急逝したのはそれから間もなく。経済的な都合から当初の志を断念したものの、それまで男手ひとつで育ててくれた父には感謝しかない。

父を空へ見送った私は、晴れて十八歳で社会に放り出されることになった。それを不憫に思ったのだろう。父の友人たちが諸々手配してくれて、卒業から間もなく近隣のキャンプ場に勤めることになった。

都会の喧騒を離れて自然を楽しむ人たちをおもてなしする。そんな仕事にもすっかり慣れてきて、ひとりでキャンプ場を回し始めた頃だったと思う。

父の手ほどきを受けて宇宙や天体が大好きだった私は、暇を見つけては見晴らしのよい丘の上から星空を観察していた。

焚火にあたるのもよいが、こうして夜空を見上げるのもキャンプの醍醐味。それを誰かに伝えたくて、四季折々の見どころを場内の小さな掲示板に貼るようになった。

それを面白がったオーナーは、物は試しと来場者向けの星空ガイドを企画したのはそれから直ぐのことだ。

若い女が何か楽しそうなことをやっている。最初はそんな小さな口コミだったが、そこそこ話題となった私達のキャンプ場は、地元のテレビ局にも取り上げられて俄かに忙しくなった。

その日は夏休みの初週で、さらに多くの子供連れで賑わっていた。見晴らしの良い丘の上に夜の帳が降りれば、そこは立派な舞台に替わる。夏の星空に係る逸話を面白おかしく話してみせると、小さな観衆たちは目を輝かせて聞いてくれた。

少し押した時間を気にしながら終演すると、三々五々、満足気な親子たちが丘を降りていく。そんな中、まだ残っている男の子がひとり、満面の笑みで私に駆け寄ってきた。

「楽しかった!お姉ちゃんすごいね!」

小学生の高学年くらいだろうか。私は少し屈んで目線を合わせると「ありがとう。満足いただけたみたいで嬉しいよ」小さな観衆の賛辞にお礼を返す。私はこれで明日も頑張れる。

しかし、私が会場の掃除をしていても、未だ男の子はそこにいた。もじもじと、何か聞きたげにしている。どうしたの?と尋ねれば———

「織姫と彦星って、ホントに一年に一回しか逢えないの?」

実に子供らしい質問が飛んできた。どうしてそう思ったのか。それを尋ねてみれば、彼はすっと親指を立てて夜空に掲げた。そして、不器用に片目を瞑ってみせる。

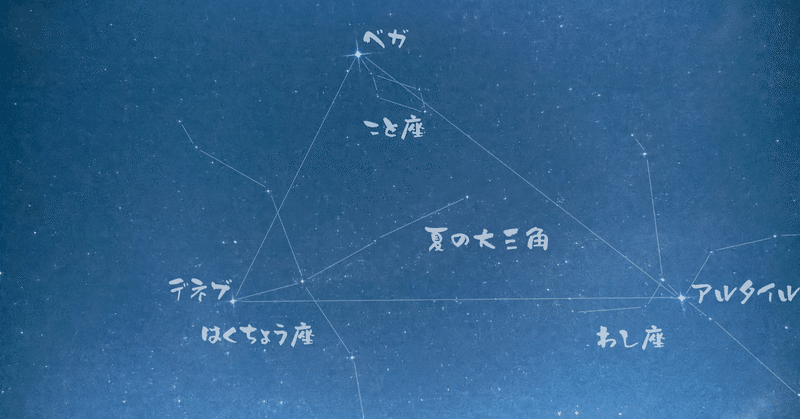

「織姫と彦星の間に天の川が流れているんでしょ?でも、幅は親指一本分くらいしかないんだよ?べつに神様にお願いしなくったって、彦星はなんとか自分で渡れるんじゃないかなって」

ははあ、なるほど。男女の逢瀬を邪魔する神の存在を、この子なりに超えようというのか。

私はなんだか嬉しくなって、そこから続く論客の仮説にゆっくり頷きながら耳を傾けた。

宇宙の川に流れる水は何で出来ていて、だからそれに浮く素材で船を作って。そんな彼の豊かな発想に心が躍った。幾千年と続く宇宙観測の歴史は、想像力から生み出されるのだ。

「———というふうに考えたんだけど。これって、合ってる?」

まじまじと私を見つめる彼の瞳にたじろいでしまう。何と答えるべきなのか考えがまとまらないまま、私は自分の知識をそのまま披露してしまう。

ベガとアルタイルがどれほど離れているか。彼の想像力に比して、それは文字通り、ただ空間の距離を示すものだ。

「———そんな感じで、宇宙ってそのくらい広いの。光の速さで船を漕いでも、そのくらいかかっちゃうかなあ」

やってしまった。そこまで口にしてふと我に返る。

子供相手になんて夢のない話をしているのだろう。そんな嫌悪感に沈む私を余所に、純粋な彼は感嘆の声を上げてすごいすごいと繰り返した。

ひとしきり星の話をした後、遠くから彼の名前を呼ぶ声が聞こえる。名残惜しそうにする彼は、「またくるよ!」そう言い残してご両親の元に帰っていった。

それがどういう意味なのか、その時の私はあまり深く考えることもなく。ただ、小さな背中を見送った。

その翌年。私が薪の準備をしていると「また来たよ!」小さな手を振ってゲートの向こうから駆けてくる彼の姿があった。これは本当に嬉しかった。それから一年分の星の話をしたのを憶えている。

そして、次の年も。その次の年も。彼は夏になると毎年、このキャンプ場に来てくれるようになった。

中学に上がると都会の家族に見送られ、ひとり電車で来たと言い。高校生ともなれば一気に背が伸びていて、低くなった声で話し掛けられたときは誰だか分からなかったほどだ。

星と宇宙に向けられた彼の真っすぐな情熱は、とても眩しかった。どれだけ話をしても尽きない探求心に心が躍る。

互いに手紙を遣り取りするようになると、そこには研究室でこんな発見があったとか。教授にくっついて海外の学会に行ってきたとか。そんな近況と共に小さなお土産なんかが入っていて、いつしかそれが私のお守りになっていた。

それを眺めては、毎年の来訪を指折り数えて待っている。そんな自分に気付いたのは、星の案内人としてどうにか独立した頃だった。

毎年少しずつ大人へと成長していく彼。それに対して、私は少しずつ若い女ではなくなっていく。そんな思い悩む姿はまるで乙女のそれだ。

一体私は何を考えている。第一、いくつ歳が離れてると思っているんだ。そう自分に問い質すのだが、日に日に大きくなっていくその想いは膨れるばかり。

彼の為にも、どこかで自分に蹴りをつけなければ。そうは思いながらも、彼の来訪を告げる手紙を見返しては溜息をついてしまう。

自問自答の日々を過ごすうち、ついにその日がやってきた。

いつものようにゲートの向こうから手を振りながらやってくる彼は、また少し逞しくなっていた。そんな姿にまた少し言葉に詰まる。

でも、私だってもう十分に大人の女なのだから。彼に悟られないよう出来る限り自然な会話を心掛けた。おかげで何を話したのか憶えていない。

彼が手伝ってくれた設営のおかげで、丘の上の劇場はとてもスムーズに開演した。

満天の星空に囲まれた子供たちは、あの時と変わらず、その瞳を輝かせ空を拝む。ふと気になって最奥を盗み見れば、彼もまたあの時と同じ眼差しで夜空を見上げていた。

終演後、早々に片付けを終わらせた私達は、ふたつ寄せて立てたテントの前でささやかな晩餐を始める。

ぱちぱちと小さく爆ぜる焚火を前に、再会を感謝して祝杯を上げた。柔らかく揺れる炎が照らす彼の横顔に少しどきっとする。男の人になったんだなあと感慨深い。

それでも、この星空の下で屈託なく笑う仕草は、初めて出逢った少年のまま。あの日の情熱は絶えることなく、無事今年で博士課程を修了するという。

「今日は大事なことを伝えにきたんだ。来年はここに来れないと思うから」

それを口にした彼の真剣な眼差しに、私は静かに息を飲んだ。

「海外の大学から招聘されたんだ。138億年先の宇宙を見てみないかって。先週、正式なオファーをもらったから、早ければ年明けに向こうへ渡ることになると思う」

私は年甲斐もなくはしゃいでみせて祝福する。これはとても名誉なことだ。ヒトの英知の最先端で、その先へ続く未来に触れようというのだから。

だから、私は泣くのを堪えて彼を称えた。大人だし。震える口元を抑え、決して彼にはばれないように。

でも結局、そんな彼の言葉で泣かされることになる。

「だから、僕と一緒に来てほしい。ずっと、一緒にいてほしいんだ」

胸の鼓動が止まるかと思った。誰も見ていなければ、この星空に舞い上がっていたかもしれない。でも———

堪え切れない涙を両手で隠して、彼に背中を向けた。

「ありがとう、ありがとうね。でも、私なんかもうこの年だし。きっと私なんか連れていったって迷惑かけるだけよ。貴方に恥ずかしい思いなんかさせたくないもの」

もう、気持ちだけで十分。私はそれで充分。彼がこの先歩むであろう輝かしい未来に、私なんかが影を落とす訳はいかない。俯いて肩を揺らす私に、彼はそのまま語り続けた。

「最初に逢った時に話してくれた織姫と彦星の話、憶えてる?」

亡き父から教わった、貴方と私を繋いでくれた星の話。もちろん、忘れる筈がない。そう返そうとしても、声が声にならなくて。うまく喉から出ていかない。

その時、私の背中を大きくて暖かいものが優しく包んだ。そして、彼の長い腕が私の肩を抱く。

彼の息遣いを頬で感じていると、ちょっと照れくさそうに彼は言った。「君がそこに待っていてくれたから」そして、少し不貞腐れるようにしてこう続けるのだ。

「僕だって十四年かけて君に追いついたんだ。これから一緒にいてくれなきゃ、困る」

ベガとアルタイルの星間距離は14.4光年。

彼の想いは光の速さを超えて、私の胸にようやく届いた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?