シェイクスピアと音楽(20):柳の歌、緑の目をした怪物

シェイクスピアの傑作悲劇「オセロー」は、イタリア音楽の二人の巨匠、ジャコモ・ロッシーニとジュゼッペ・ヴェルディによってオペラ化されているという稀有な作品です。

「オセロー」は作曲家にとってオペラにしやすい素材なのでしょうか。

「ハムレット」や「マクベス」「リア王」は、まさに国の命運を担う王侯や血の物語。

これらの悲劇の世界は広大で深遠。

絡み合う人間関係も非常に複雑なものです。これらの世界を音楽において表象させるには心理的にも物理的にも巨大で複雑な音楽が必要となります。並みの作曲家では手に負えるものではありません。

ヴァーグナーがシェイクスピア劇に作曲しなかったのは残念です(彼が人生最初に書き上げた習作的グランドオペラ「恋愛禁制」はシェイクスピアの問題劇の一つ「尺には尺を

Measures for Measures」に基づいています。

ベルリーニの「キャプレット家とモンタギュー家」(つまりロメオとジュリエット)に感激して若いヴァーグナーはシェイクスピアに傾倒していましたが、やがて独自路線を歩むようになったのです)。

しかしながら、「オセロー」の物語は非常に室内楽的。

オセローは千年の繁栄を誇った海運国家ヴェニスの海軍大将なのですが、オセローの悲劇は国の奪い合いによるものではなく、恨みと嫉妬による悲劇。

戦争が得意な彼なのに、物語は歴戦の勇士である彼の戦場での物語ではなく、戦場から戻ってきてヴェネツィア共和国の領土であるキプロス島へと行くのですが、新婚の妻を伴って任地へ赴き、その平和なキプロス島での出来事が劇の題材となります。

いってみれば、陸に上がった河童のようなお話なのです。

悲劇「オセロー」とは?

だから非常に内向きで内省的な悲劇。

戦馬鹿で世間知らずのオセローの独り相撲であり、オセローがあれほどに直情径行でなければ防ぐことができた悲劇。

ギリシア悲劇は運命の悲劇で、シェイクピア悲劇は性格悲劇であると、しばしば呼ばれるのですが、オセローほど「性格悲劇」なシェイクスピア悲劇は類がない。

ですのでオセローの本当の面白さはもしかすると、恋に関してあまりに初心な中年軍人オセローの嫉妬心を執拗にあおるイアーゴーにあるかもしれません。

脇役イアーゴー

イアーゴーは出世を邪魔されたと邪推してオセローを逆恨み。

そして人というものは一度誰かを嫌いになると、虫の好かない奴として、ことあるごとに嫌味なことを喋ったり、悪さをしてしまう。

そう、いじめっ子の真理です。どうしてもあいつのあれが嫌いだとなると、もう手に負えない。

考え方や行動、好み、そういったものでどうしても好きになれないってことがあります。そういうタイプの人間はいつだってどこかにいるものです。

嫌いならばもう会わなければいいけれども、同僚になったり、クラスメートになって毎日顔を合わせるようなことになると、ほんとに大変です。

いじめっ子はいじめると優越感を得られるから、などとよく言われますが、実際の「いじめ」は、いじめる側のある種の美学の裏返しだと私は思います。

もしあなたが卵焼きは「オムレツに限る」と決めているとしましょう。それがあなたの人生のポリシーで美学なのです。

そこでですが、あなたといつも一緒にいるだれかもやはりオムレツが好き。そこで意気投合、だといいのですが、でもくだんの彼女は半熟卵が苦手でカチカチのオムレツをいつも焼いてしまう。

そうなると、あなたの美学に相反する、完全に卵が固まったオムレツをあなたはどうしても許せないのです。やがて半熟オムレツをあまりに愛するあまりに彼の存在そのものが許せなくなる。半熟オムレツを否定されることは自分自身が否定されることのようだからです。

多様性で全ての人を受け入れられればいいのですが、ある美学はこだわりによってできているものです。自分の否定する立場をも許容して共存することは大変。

音楽演奏でも、全く違ったスタイルを受け入れられないとか、違ったジャンルの音楽を許容できないなど、よくあることです。

イアーゴとオセロー

人の世界はこだわりでできている。だからイアーゴーとオセローを見ていると、「いじめ」の真理そのものだなあと、ため息をつきたくなります。

イアーゴーは、純正ヴェネツィア人ではないムーア人のオセローが気に食わない(ヴェニスは多民族国家ですが)。

戦場に赴いたことのない文人のキャシオが副官になることが許せない。

イアーゴーはそれなりに槍働きをした戦士らしいのに、実力を不当に認めてもらえていないと思っている。

だからイアーゴーは計略を練る。

オセローに新妻デズデモーナがキャシオと情事をはたらいていると信じさせるのです。

イアーゴーはリチャード三世のように、自分の悪意を観客に向かって喋るのですが、この因縁深さは出世を阻害されたからだとかというような単純な動機ではなく、もうただ単にイアーゴーは男臭い筋肉馬鹿のオセローが大嫌いなのですね。

そしてこういう男は一度信頼するともう相手を疑うことをしない。

全く性格悲劇そのもの。

そして、こんなオセローと、父親の反対を押し切って結婚したのが、デズデモーナ。

数々の良縁が舞い込むほどの美人で恋すること愛することを何よりも尊ぶデズデモーナが選んだのは、こういう世間知に乏しい無骨漢。

オセローは心からデズデモーナを愛しているから、騙されて裏切られたと信じると、愛する正の力のベクトルはそのまま強烈な負のベクトルへと変化して、あっという間にデズデモーナを縊り殺してしまう。

でも騙されていたことをすぐに悟り、デズデモーナの潔白を知り、人間不信に陥った愚かな男は人間への信頼を取り戻すも、贖罪のために自らを刺して果てるのです。

なんてダイナミックでドラマチックな内面世界の葛藤。そしてすべてがオセローの独り芝居。イアーゴーは陰でそんなオセローをせせり笑っている。

柳の歌 Willow Song

さて、「オセロー」の音楽としては二人のイタリア人巨匠の巨大なオペラが間違いなく最高峰なのですが、無実の言われない罪を問われて、従容と愛するオセローに殺されてゆく、第四幕第三場にて、哀れなデズデモーナの歌う「柳の歌」には数多くの作曲家がこぞって曲を付けています。

歌詞を見てみましょうか。

The poor soul sat sighing by a sycamore tree,哀れな娘はサカモアの木のそばに座り、ため息をつきました。

Sing all a green willow: 歌って、みんな、緑の柳よ

Her hand on her bosom,her head on her knee,胸に手を当て、頭を膝において

Sing willow,willow,willow: 歌え、柳、柳、柳

The fresh streams ran by her,and murmur'd her moans; 清い流れが、嘆きを低く呟く、彼女の傍を、

Sing willow,willow,willow; 歌え、柳、柳、柳

Her salt tears fell from her,and soften'd the stones; 塩辛い涙が滴り、石さえも柔らかにする

Sing willow,willow,willow; 歌え、柳、柳、柳

Sing all a green willow must be my garland. 歌って、みんな、緑の柳は私の花輪よ

I'd called my love false love,but what did he say? 恋人を不実だと私は読んだの、そしたら彼はなんて言ったと思う?

Sing willow,willow willow,歌え、柳、柳、柳

If I court moe women,you'll couch with moe men! 俺が女たちと遊ぶなら、お前もたくさんの男たちと寝ればいい!

柳はしなる柔軟性が特徴。古くから曲がる枝の性質ゆえに、悲しみや苦しみに耐える象徴として歌に歌われました。

だからデズデモーナが不実の疑惑を押し付けられて、柳を思い出すのです。

英語はさほど難しくないのですが、

The poor soul sat sighing by a sycamore tree,などのようにS音が何度も使われていて耳に心地よい。歌詞は音として美しいのです。

If I court moe women,you'll couch with moe men! はハムレットのオフィーリアの歌を思わせるようなひどい言葉ですが、Moeは英語辞書を引くとすぐに日本語由来の「萌え=Moe」と出てきますが、そうではなく、Moeは古い英語で、性的関係を持つ、不義を働くという意味です。

録音

1995年の映画ではこのセリフを聞くことが出来ます。

デズデモーナの歌は数多くの作曲家に音楽を付けられています。謎めいているオフィーリアの歌はロマンティックではないので一般受けしませんが、シェイクスピアヒロインの歌の中では、デズデモーナの歌が人気においては抜群です。

シェイクスピアの書いた悲劇のヒロインのための歌の最高傑作です。

17世紀シェイクスピア時代のエリザベス朝のスタイルで歌われる柳の歌を二曲。作者不詳。このようにシェイクスピア時代には、舞台上ではリュートで歌は伴奏されたはず。

20世紀のオーストリア/アメリカのエーリッヒ・コルンゴルドの作曲。

そして19世紀初期のイタリアオペラの巨匠ロッシーニのオペラから。ロッシーニとヴェルディの歌はイタリア語翻訳版が歌われます。

“Piangea cantando nell’erma landa,

piangea la mesta,

O Salce! Salce! Salce!

Sedea chinando sul sen la testa,

Salce! Salce! Salce!

Cantiamo! cantiamo!

Il salce funebre sarà la mia ghirlanda.”

http://www.murashev.com/opera/Otello_libretto_English_Italian

Willow は「Salce」なのですね。

ロッシーニ版の伴奏の短三度の印象的な音型は、ヴェルディが後年作曲する「マクベス」の中の有名なメロディそっくりで、驚きました。

19世紀後半期にドイツのヴァーグナーと並び称されたイタリアオペラの英雄ヴェルディ晩年の大傑作「オテロ」より。

イタリア語にはThの音はないので、Tの音でThが代用されます。当たり前ですがThが発音できないのは日本語だけではありません。

このカラスの名録音、私は何度聴いたか知れません。非常に感動的な絶唱です。

ドヴォルザークの序曲

オセローのための音楽といえば、間違いなく第一にデズデモーナの歌。

それ以外に目ぼしいものがないのは、悲劇「オセロー」の力がそれほどにデズデモーナの死とオセローの自死に注がれているから。

この二人の死を描くために悲劇「オセロー」は存在しているのと言っても過言ではない。

ですが変わったところでは、フランツ・リストの創始した交響詩に傾倒したチェコのアントニン・ドヴォルザークが演奏会用序曲「オセロー」を作曲しています。

ドヴォルザークは交響序曲なども含めて数多くの交響詩を書いています。オセローとデズデモーナの内面世界の描写であると言えるでしょうか。

「オセロー」の名言

「オセロー」は名作ですので、劇中のいくつかのセリフは人口に膾炙していて、英語話者は出典を知らないながらも使っているなんてことがあります。

次の二つはもう英語慣用句としてシェイクスピアを離れて日常会話でも使用されます。

オセローとは嫉妬の劇。

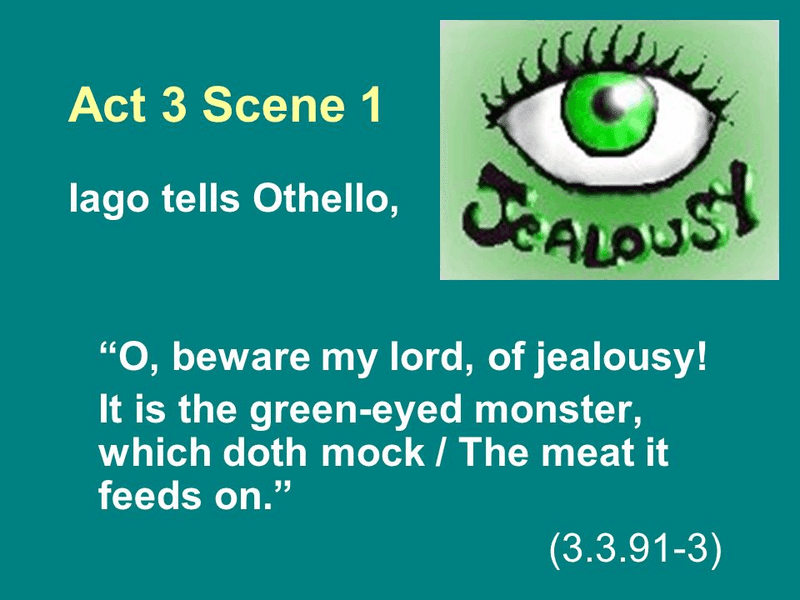

そして劇中最も有名な言葉は

The green-eyed monster

かもしれません。

「ああ、嫉妬には用心なさいませ、閣下

緑の目をした怪物はそれを喰い物にして、我々を嘲笑うのです」

ルネサンス期のイングランドでは感情は色で表現され、

嫉妬 jealous, envyは緑色だったそうです

今でも憂鬱は青色ですね, Blue Monday とかI feel blue って言います。

Yellowは卑怯 Cowardで、Redが怒りなのは万国共通

色彩は文化なのでなかなか面白い

使い方としては、

Her younger brother got a brand-new bike. Look at her, she got the green-eyed monster.

なんてふうに使えます。

「弟が新しい自転車をもらった。見てみて、お姉さんは嫉妬してるよ」というわけです。

彼女がどんな顔をしているかわかるでしょうか。でも目を見ると英語では緑色と呼ばれるのです。

そしてやはりイアーゴーの第一幕の言葉から派生したこの慣用句

wear your heart on your sleeve

すぐに傷つく

Emotional Skinがない、という表現を聞いたことがあります

自閉症な人はあまりに純粋で、まさに「心がむき出しのまま」。

『心臓を袖につけておいてカラスにでも突かせますよ』

これが慣用句になったのです

日常的に使われます。きっとネイティブはこの言葉がシェイクスピアなのだとも知らずに使っています。

She gets so easily hurt. She must be wearing her heart on her sleeve.

あの子はあまりに傷つきやすい。感受性が強すぎるんだ

心が袖にあると誰にでも見えてしまうから

そこで20世紀後半に落ちぶれた英国を立て直した鉄の女マーガレット・サッチャー (1925-2013) の言葉。

隠しておくのがいい、その方が最も上手くゆくのです

アメリカの俳優レイトン・ミースターは

「心を開いて親切にしましょう。そしてあるがままの自分でいて。

あなたらしくあることがあなたが得られるものなのよ=あなたのそのままの姿がほかの人に求めてもらえるものなのよ

そして極めつけは、故ダイアナ妃。

小悪人イアーゴーは思ったことを相手にそのまま言うくらいならば、袖に心臓をつけて喰わしてやるなんて減らず口を叩きましたが、いつのまにか、正直者とは何かを伝える文学的表現に昇華していたのでした。

シェイクスピア名言ってこういうのが多いのです。

In a pickle(「テンペスト」より)とか、neither rhyme nor reason(「間違いの喜劇」より)とか、It's all Greek to me(「ジュリアス・シーザー」より)とか。

悲劇「オセロー」の見どころ

悲劇「オセロー」は、どの場面にも名言が散りばめられているというよりも、ひたすら破滅へと向かってゆくムーア人将軍オセローの狂ってゆく姿を見るような劇で、根っからの軍人で教養の乏しい主人公であるオセローはハムレットのような名セリフは喋りません。

教養ない男がハムレットやリチャード三世のようなカッコいい長い独白を喋る方がおかしいですよね。

私は全くオセローという単純な男に感情移入できないのですが(わたしはハムレットのように行動する前に考える人間です。オセローは考える前に行動している人間)、第三者としてオセローの悲劇を面白いと鑑賞できます。

デズデモーナのような男性に対して高い理想を持つ女性が惚れるのもこういう男なのかなあという感慨も。

でも悲劇「オセロー」、やはり一番面白いのは、イアーゴーに注目すること。

リチャード三世ばりに悪に徹するイアーゴーが策略を成功させてゆく様は、スケールが小さいとはいえ、リチャード三世並みに面白いのです。

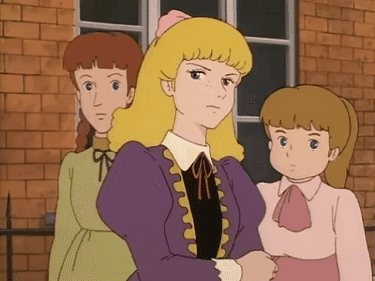

嫌いになった相手をこれほどに陰険に追い詰めてゆく様は、世界名作劇場「小公女セーラ」で、落ちぶれたセーラを陰険にいじめ続けるラヴィニアを思わせます。

ラヴィニアがセーラをいじめた理由は物語後半で彼女自身の口から明かされますが、大金持ち令嬢の地位を失ってメイドにされても、プリンセスだった頃の誇りと気品をセーラが失わないことを上流階級のラヴィニアは気に食わない、だから大嫌い!

この子に下層階級のみじめさを味合わせたいというものでした。上流階級の者は下層なものへと憐れみを与えたりはするけれども、決して同格にはならないのだと。

階級社会では、下級階層に堕ちた人間が上流階級の人間のような高貴な精神を持ち続けて、そう振舞い続けることは、上流階級の人間の選民意識、誇りを逆なでしてしまうのですね。

Servile=卑屈という言葉がありますが、Servant=Housemaid はServileであるべきなのです。ServileとServantは類語です。

だから嫌いな相手を徹底的に苛め抜く。ラヴィニアの行動は理にかなっています(セーラにはとんだ災難なのですが)。

イアーゴーはオセローを差別している。

肌の色による人種差別ではなく、ムーア人(北アフリカの褐色の肌のアラブ人)という外国人が上司であることが気に食わない。外国人嫌い Xenophobiaです。

イアーゴーとラヴィニアの理屈は通じ合うのです。

デズデモーナが科なくして死んでゆく選択をすることができたのは、セーラのような気品と品格をもちあわせていたからでしょうか。

オセローはデズデモーナ殺害を不貞の妻を殺めた「名誉殺人」であると語りますが、デズデモーナにしてみれば無実のまま死んでゆくことは名誉ある死なのでしょう。

一度愛した相手に死ねといわれたならば、醜くあがいて生き残ろうとはしない。

そういう美学なのです。

人が相手にとことん惚れ込んだりするのは相手の持つ立派な美学ゆえ。

そして徹底的に嫌ってしまうのも相手の持つ美学を自分自身がどうしても許せないから。

愛と憎しみは両極端なようでいて、双生児。

愛の反対は無関心。

オセローはあまりに人を愛しすぎた。だから何事にも無関心になれない。

こういう人間は強いようで案外内面はもろいものなのです。

こだわりの劇、それがオセローなのでした。

ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。