英語慣用句(6): Strike a chord ~ ドラクエ5より

国民的ロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズのキャラクターデザインを務めた漫画家鳥山明氏が最近(三月一日)亡くなったことから、子供の頃に8ビットのドット画のファミコンでプレイしたドラクエ初期三部作で遊んでいた頃のことを思い出しました。

昭和時代の終わり、中学生の頃に夢中になって遊んだ時間が懐かしい。

ドラクエ音楽はクラシックである

故すぎやまこういち (1931-2021) 氏の音楽はある意味、私にとってのクラシック音楽初体験だったのかもしれません。

王城の音楽は必ずバロック音楽風(ヘンデルやバッハを彷彿とさせる)。

教会の音楽もクラシック教会音楽風(ルネサンス風?)。

あまりにも有名なゲームの始まりを告げる序曲は、間違いなく交響曲のファンファーレ(ヴァーグナーやマーラーやチャイコフスキーの影響あり、後期ロマン派風)。

ドラクエミュージックの交響組曲は日本のクラシックのオーケストラによってしばしば演奏されて大人気で、このメドレーヴァージョンの音はクラシック音楽狂いのわたしさえも感動してしまうような素晴らしい出来。

オケ楽器の組み合わせの妙に思わず唸ってしまいます。

こちらはオケ映像付きの結婚式のワルツ!

それもそのはず。

作曲者すぎやまこういち氏はクラシック音楽を意識して、クラシック音楽のオーケストラに演奏させる前提で作曲していたのですから。

8ビットファミコンではデータ量の制約から多くの音をゲームのBGMに使用できなかったのだけれども、利用できる音の制約にも関わらず(三音以上は同時に使えないとか)立派な疑似クラシック音楽サウンドを8ビットロールプレイングゲームの中に取り込んだのでした。

だからドラクエ1や2や3といった初期のドラクエ音楽はオーケストラで演奏されると作曲者が本来意図した音が真に再現されるわけです。

ドラクエにはオーケストラ!

これが本来のドラクエ音楽。

昭和歌謡の数々のヒット曲で知られるポップ作曲家だったすぎやま氏のクラシック音楽への造詣の深さに頭を垂れるほかはない。

日本語ウィキペディアによれば

すぎやまが中村光一に「ドラゴンクエストとはどういう世界のゲームか?」と尋ねたところ「中世の騎士物語」と言われ、ゲームの世界が「中世の騎士物語」ならばクラシック調がふさわしいとすぎやまは主張し、クラシックをベースにした基本コンセプトが固まった。

ということなのです。

クラシック音楽などに無縁だった子どもの頃、クラシック音楽への最初の洗礼を与えてくれたのは、クラシック音楽テイストいっぱいのすぎやま氏のドラゴンクエストの音楽だったのはおそらく間違いない。

モーツァルトやバッハも何も知らない頃にドラクエのマーチを口ずさんでいたのですから。

その後、三十年以上もドラクエのようなコンピュータゲームには無縁で過ごして来たのでしたが、数年前にドラクエ全作品中でも超名作と誉の高いドラクエ5が山崎貴監督(「三丁目の夕日」など)によって映画化されたことを知り、キャラデザイン鳥山氏の死後、本当に久方ぶりにドラゴンクエスト、ダウンロードして、やってみました。

でもですね、いまの大人になった家族持ちの責任あるわたしが普通に子供のようにドラクエを遊んだら、実生活への影響は相当なものになる。

ゲームなんてとんでもない時間溶かしの有害な娯楽以上にはなりそうもないであろうと理性的に(?)判断して、なんとか自分に役立つ形でゲームができるであろう英語版を選んでプレイしてみました。

ゲームして遊ぶにも、大の大人にはそれなりの口実が必要でした。

ドラクエは英語の勉強であると(笑)。

英語版はiPadやiPhoneではアプリストアを切り替えることで購入できます。

新しいApple IDを用意するのが一番容易なお店変更方法のようです。

すでにお持ちのIDでは手持ちのクレジットをゼロにしたり、サブスクキャンセルなどいろいろ手間取るそうなので。

たのしく習慣化しよう!

ドラクエを「英語で」することは意味深い。

どんな言語であれ、言葉は習慣的に使うことで身につくのですが、習慣化することはなかなか簡単なことではないのです。

継続は力なり

は真実であり、はっきりいってこれ以外に人を確実に成長させるものは世の中にないものなのですが、習慣化は自分がそうする必要性を感じないと難しく、また楽しくないと続かない。

わたしが毎日ピアノを弾くのは楽しいからです。

だから知らない間に習慣化して、チェルニーみたいな退屈なエチュードを生涯一度たりとも練習したこともないのに、ベートーヴェンのピアノソナタを楽しく弾けるレヴェルにまで技術を上げることができました。

ベートーヴェンの弟子カール・チェルニーは師ベートーヴェンのピアノソナタを学習者が弾けるようになるために「練習曲」を作曲したのでした。

ベートーヴェンのピアノソナタ攻略のための効果的な練習方法がたくさん盛り込まれているのがチェルニー練習曲。

でも退屈極まりない。芸術価値はゼロ。

エチュードを弾くことは技術上達のための近道で、ピアノレッスンを受けると先生も効率良く生徒にピアノ演奏技術を身につけさせたいので、算数や漢字ドリルを子供にこなさせるように、バイエル、ブルグミュラー、ハノン、バッハのインベンションなどを順番にやらせますが、音楽の喜びと楽しさを教えるのには役立ちません。

「急がば回れ」

エチュードして退屈な練習ばかりで音楽への情熱を失うくらいならば、エチュードなどよりも、自分の好きな音楽ばかりを練習する方がいい。

だから音楽を学びたいならば、ドラクエが好きな人は、ドラクエの音楽でピアノを練習する方が効率が良い。

すぎやま氏ご本人監修の楽譜さえたくさん売られているのですから。

楽しく学ぶことが大事。

昭和の昔、小説家の遠藤周作(1923‐1996)は指の骨折をして病院でリハビリするように言われても、病院の決めたリハビリプログラムに一切参加せずに、大部屋病室の仲間たちとポーカーなどのトランプゲームに夢中になっていたとか。

先生や看護婦さんは呆れていたたようでしたが、遠藤の指はみるみる回復。

トランプカードで遊ぶために必死に指を動かしていたからなのでした。

あまりの回復の早さに病院の先生方はとても驚いたのでした=It knocked doctors' socks off!。

ユーモア小説の騎手遠藤周作らしいエピソード(遠藤周作は純文学以外に痛快なエッセイをたくさんものしていた人でもありました)。

ならばドラクエで学ぼう!

三十年経っても、子どもの頃にドラクエを楽しく遊んだことは忘れていません。

学校では休み時間などにドラクエの話題で盛り上がることで交友の幅も広がりました。学校の勉強よりも、ドラクエの方が自分の人生における価値はもしかしたら大きかったのかもしれません。

その後は受験のための勉強ばかりして、ドラクエ4もドラクエ5もリアルタイムでは体験できませんでした。

わたしの最後のドラクエは「ドラクエ3」でした。

その意味では残念な青春時代だったかもしれません。

ゲームをすることのマイナス面は、あっという間に時間が溶けてゆき、現実の世界でやるべきことができなくなってしまうことですが、人生には娯楽も絶対に必要。

英語にはこういうことわざも。

All work and no play makes Jack a dull boy - and Jill a wealthy widow.

ジャックとジルは馬鹿になる

そしてジルは裕福なやもめ(独身)になる

ライフ・バランスが大切。

でもおかしな娯楽にかかわりあって人生の無駄にしてはいけない。

エンターテインメントは人生を生き生きとさせる目的に使わないと。

娯楽と仕事はともに共鳴し合わないと。

何かに夢中になれることが人生には大事。

でも何を好きになるかが問題。

スポーツ大好きな人には、自分がどんなにドラクエの話をしても通じなかったし、そんな人たちはゲームには夢中にはならない。だってスポーツのことで頭がいっぱいだから。

知識を得られる本を読むのはゲームよりも良さそうだけど、読書狂いがゲーマーを馬鹿にするのは五十歩百歩。

英語では次のように言い表します。

Pot calling the kettle black

昔のなべなどは黒よりも

銀っぽい輝きを持っている色の方がよいとされていたので

こういう表現が生まれました

ステンレスなんてない時代の古いことわざ

いまではもしかしたらポリコレ的にダメな言い回し化も

優れたゲームの体験は、最良の映画を観て、素晴らしい物語を読む体験に勝るとも劣らないものです。知識も学べます。

このたび、iPad版のドラクエ5を数週間かけてやり終えて、全く最良の映画や読書体験を長い時間をかけて楽しんだのと同じ充実感と興奮と感動を味わいました。

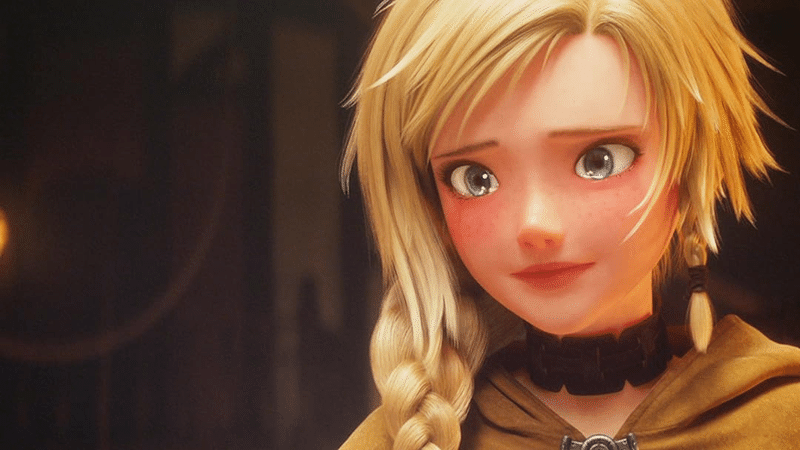

2D画面はときどきこんな風に3Dに切り替わる

今どきのゲームでは当たり前なのかもしれませんが

1992年のドラクエ5に中で

映画を見ているような感覚ですね

映画にさえもなったゲーム!

というわけで、私が遊んだドラクエ5なのですが、いろいろ調べると、正規シリーズで11作まで作られているドラクエシリーズのなかで、ドラクエ5は特にストーリーが優れているとして、歴代一位にもファンの間ではしばしば選ばれているほど。

人気の秘密は物語が家族の物語であることでしょう。

ドラクエ5の副題は「天空の花嫁」。

つまり、主人公は苦悩して自分の人生の伴侶を選んで(選択しあり)結婚して子供を授かり、志半ばに倒れた亡き父の意志を次いでラスボス(ドラゴン)を退治をするというわけなのです。家族三代の物語。

特に面白いのは、ゲームの中でプレイヤーは誰と結婚するかを選ばなくてはならないということ。

ビアンカ・フローラ論争とゲーマーの間では知られているとか。

そういう考え深いゲームなので、数あるドラクエの中でもドラクエをアニメ化するにあたって選ばれたのはドラクエ5の物語だったのでした。

映画版「ドラクエ5=Dragon Quest: Your Story」は原作至上主義な人たちからは酷評された映画だそうですが 、ドラクエ5のゲーム中の物語がほとんど忠実に3Dアニメとして再現されていて、「天空の花嫁」というゲームの副題そのものに、やはり結婚物語がコアとなるラヴ・ストーリーの部分がとても素晴らしいものでした。

映画が批判されたのは、ゲームの物語は現実の物語の一部というメタ構成が採用されたことが主因。

でもドラクエは現実世界の物語ではなく、あくまでゲームの中の物語という点を強調したことは意義深かったと思います。

ネタバレしないので詳細は避けますが、ドラクエ5を楽しめた人は映画を通じてゲーム体験の愉しさを追体験できると思いますよ。

映画音楽もゲームのドラクエ5からそのまま採られた、すぎやまこういち氏の音楽。

ドラクエ5の音楽は数あるドラクエ音楽の中でも特に優れていると評されているそうです。

英語の方言

さてここから本題の英語の話。

ドラクエ日本語版でも、いろんな街を旅していろんな人に出逢いますが、ドラクエの面白いのはいろんな日本語の言い回しがゲーム中に使われていること。

つまりいろんな方言を喋る村人や街の人やモンスターが違った日本語を喋るのです。

関西弁だったり、東北弁だったり、薩摩弁だったり。

英語版でも、原作の方言は英語の方言として見事に再現されているのです。

英語の方言の特徴はアクセントの違い。

でもレトロゲームのドラクエ5には声優による音声は含まれていないので(ドラクエ8以降には音声があるそうです)、言葉として方言が表現される。

つまり:

ドイツ語訛りでは、WはVとして表記される。ドイツ語にはないThは日本語同様にZとして。

ドラクエ5では、主人公の子供時代に訪れる、幽霊が取り憑いているお城の城主はドイツ語的な言葉を喋る。後継者がいなくてお城はお化け屋敷になってしまったのでした。

This is = Zis is

大陸のほとんどのヨーロッパ人は

この音が苦手

Ve vere=We were

Tenterhoooook=Tenterhookは織物の枠の釘

つまりいままで幽霊として地上に縛り付けられていたけれども

これで解放されて天に上ることができるということ

フランス語訛りでは、Hが発音されないので、H音はアポストロフィーに置き換えられる。Hayの村人はフランス語風で喋る。

H (Aitch) を落として喋ってしまうと言っている

「My whole life he’s (he has) lived here,

but I’m thinkin’ we’ll have to head off into

them there hills afore long」

aforeはBeforeの古語

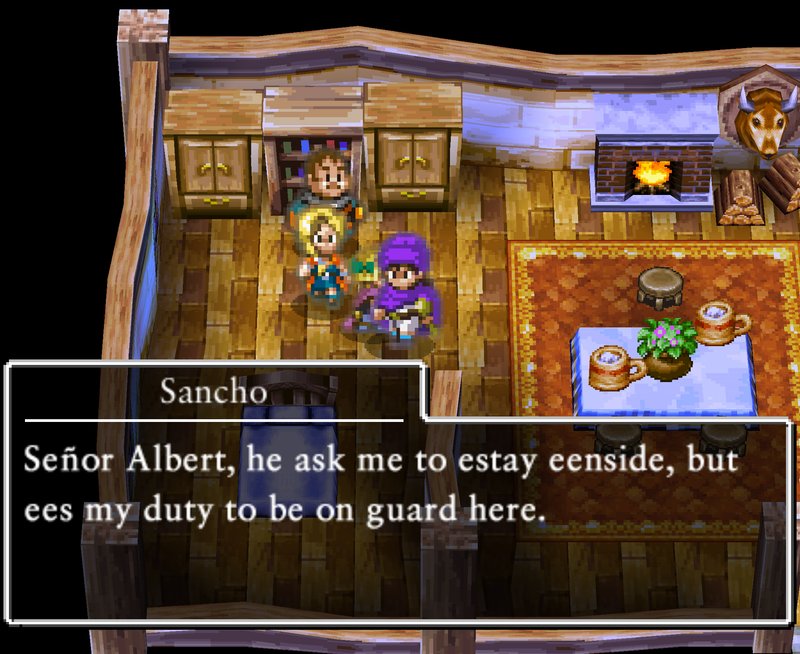

スペイン語訛りでは、日本語同様に母音の数が少ないので(アエイオウ)、英語の短い母音が発音できずに引き伸ばされます。

スペイン語が日本人には割と容易だといわれるゆえんです。

表記されると母音が重ねられてなんとも読みにくい。

SはEsになる。SpainはEspaniaが本来の名前。

これはラテン系言語が英語に取り入れられる時の変化パターンの典型。

主要キャラの忠臣サンチョがスペイン語キャラ。

「If you would like to safe inside the castle,

you must keep watching outside」

eesはIs

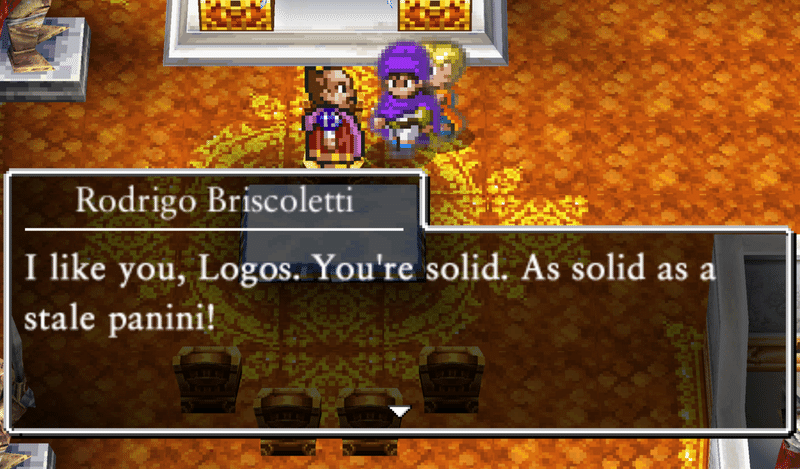

イタリア式では物語の重要キャラの大金持ちルドマン(英語版では典型的なイタリア人の名前のBriscoletti=ブリスコレッティ)に代表されます。

上記フローラ(英語版ではNera)の育ての親です。

彼はひらすら陽性キャラでユーモラス。

パニーニやパスタやラザーニャなど、イタリア料理の名前を会話の中に放り込んで喋って、気前が良くて、出会うとき、いつだってとても楽しい。

でもイタリア式は英語では筆記しにくいでしょうか。

喋らせると最後の音節の母音が伸びるイタリア式アクセントはとても特徴的なのですが、同じくラテン系のスペイン語と区別しづらくなるので、こういう表現が採られたと推測されます。

古くなったパニーニーのように!(古くなったパニーニは美味しくないのですが)

わたしの主人公の名前はLogosです、Logophileだから(笑)

以上のように、個性ある登場人物たちの英語は全くユニーク。

なので、英語に自信がある人にもドラクエの英語はなかなか難しいはず(笑)。

ロシア語訛りやオランダ語訛りなども、きっと別のドラクエには含まれていることでしょう。

このように、大変に創意工夫に富んだ翻訳が採用されているので、おかげでたくさんの慣用表現にも出会うことができました。

英語慣用句

これから紹介するのはゲームの中で出会ったそんな楽しい表現たちです。

Knock my socks off

knock (叩く) には世俗的な表現として「驚かす」という意味がありますが、慣用句としては、より大袈裟に、驚きのあまり靴下が脱げてしまった!という言い回しがしばしば使われます。

信じられないような素晴らしい知らせへの衝撃を表現するときなどに使われます。

仕事を探していて思いもかけないような高待遇の仕事が見つけて得られたりすると、周りのみんなの靴下が脱げてしまうわけです。

right as rain

これはもう大丈夫という時に使われます。

なんで雨なのか?

まあ語彙合わせですね。

RightとRainは頭韻になって響きがよい。

また昔は雨があまり降らない英国の土地に雨が降ると農作物が潤うのでよいことだったなどともいわれています。

語呂合わせってどんな言語であっても大事なものです。

let the cat out of the bag

「ネコを袋から出す」は秘密をばらすという意味。

秘密をばらすには次のような表現もよく使われます。でも私はネコの表現が好きですね。

Spill the beans

Blow the whistle

秘密をばらす

ネコを隠し持ってるのは、子猫をどこかから拾ってきて家に隠し持って帰った子供みたいで面白い。

一読で理解できたあなたは英語超上級者といえるかも!

さて、ドラクエ5の表現ですが、

Have your guts for garters

という過激な表現と併用されています。

言葉通りに取ると「おまえの内臓をガーターベルトにする」ですが、これはイギリス英語で「お前の内臓を抉り出してガーターベルトにしてやる」ほどに怒るという怖い表現。

それくらいに激怒するという意味。

ガーターベルトはストッキングを吊り上げるために使われますが(現在ではほぼ女性用のみ)中世では男性も同じようなストッキングを履いていたので、ガーターベルトは必需品でした。

こういうものですね。シェイクスピアの時代には普通な服装でした。

ネコを袋から出したら、われわれの内臓を抉り出して、大臣は自分のガーターにしてしまうでしょう!=秘密を洩らしたら、大臣は激怒しますよ!

主人公が前国王の息子だということを

今は秘密にしておけと

衛兵と主人公に言いつけるのでした

なんとも大袈裟な表現のようですが、歴史的にはイングランドではカトリック教徒への弾圧の手段として、重罪人にそういう残酷な形の処刑が実際に存在していたので(エリザベス女王の時代など)その名残なのでしょうね。

Strike a chord

最後はわたしの大好きな音楽的表現。

コードを打つ = 美しいハーモニーが生まれる = 自分の心とハモる = 共感する・胸を打つ・感動する

という素敵な表現。

スクショは撮り忘れましたが、ドラクエでは、たしか子ども時代の主人公が本棚にあった絵本を読んでとても共感したというときに使われていました。

面白いのは、大人になった主人公が本棚に並べられている同じ絵本「四人の友達」を読んでも、

The story struck a chord with me

という表現がもはや現れないこと。ドラクエはほんとに細部までしっかり作りこまれています。

共に響き合う=ハーモニーほどにこの世に美しいことはない。

音楽を含んだ慣用句はどれも素晴らしいのでもっと紹介すると

Whistleというものがあり、

口笛を吹くと敵モンスターたちが襲ってきます

口笛で自分たちの居場所をばらすのですね

こういう表現は素敵

Strike a chord の例文としては

His words struck a chord with me, and I felt deeply moved by his message.

深く心揺り動かされた

Her music strikes a chord in my heart, it's so beautiful and emotional.

情感にあふれたものだった

The storyline of the movie struck a chord with me, it was so relatable.

まったくよくあることだ、その通りだな、と感心した

The artist's paintings strike a chord with me, they evoke such powerful emotions.

力強い感情を心のうちに引き起こすのだった

The speech he gave at the conference struck a chord with many people, it was truly inspiring.

多くの人たちの心に響いた

Movies that strike a chord with me

または形容詞をコードに付け加えて、もっと具体的に

Her elegant outfit struck a feminine chord with me, it was so stylish and graceful.

私の女性的な部分に訴えかけた

The sunset's vibrant colors struck a natural chord with me, it was breathtakingly beautiful.

自然と僕の心を感動させた

The comedian's witty jokes struck a humorous chord with me, they had me laughing out loud.

大笑いせずにはいられなかった

The book's thought-provoking themes struck an intellectual chord with me, it was a real mind-opener.

わたしの考え方を改めさせるのだった

The chef's exotic dishes struck a gourmet chord with me, they were simply delicious and sophisticated.

ただただおいしくて

洗練されていて

グルメなわたしを感動させた

などと言う表現も可能。

いろんな和訳を考えてみましたが、まあこんな感じでいろんな解釈の幅のある言葉。そしてこれが慣用句のいいところ。

ただ感動した(Moved, Touched)なんて表現、全然面白くない。

わたしと共鳴するハーモニーを鳴らした

っていいですねえ。

具体的に、例えば、わたしの中に響いている基調が音楽のラ音ならば、好きな映画や本やお話は、三度の音程のド#やファなどかもしれない。

綺麗な三度や六度が鳴り響く。

ときには五度を作るミやレであることでしょう。

こんな美しいハーモニーを自分自身の日常の中に響かせたいものです。

往年の名作「ドラゴンクエスト5:天空の花嫁」(初代スーパーファミコン版は1992年の販売。私がプレイしたのはグラフィックが新時代のハードに合わせて刷新されたアイパッド用の2014年版)は間違いなく、私の心のハーモニーと響き合ったのでした。

The timeless classic "Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride" undoubtedly struck a chord with me.

という表現も仕えます

どちらも同じ意味ですが、

Strike a chordという比喩表現の方がより詩的で素敵です。

このゲームを楽しんでみてから、映画をご覧になられると、さらに素晴らしいコードをあなた自身の中に鳴り響かせることができると思いますよ。

ドラクエ英語版を選択すれば、絶対に飽きずに英語の勉強が続けられる。

ドラクエの会話は急いで読むことを要求されないし。

戦闘中でも面白い表現に出会えますが、表示設定を遅くにしておくと、ボタンを押さない限り、セリフは前に進まないので、じっくりと読むことができます(スピードを要求されないので非現実かもしれませんが笑)。

例えば、ドラクエお得意の会心の一撃は「Critical Hit」。まあいろんな表現が楽しめます。

モンスターにもいろいろ楽しい個性があり、ドラクエ5はモンスターを仲間にできて、パーティ形式で戦うので、戦闘要員を入れ替えて頭脳戦も楽しめる(頭の良くない子供には知的な娯楽のドラクエは退屈。子供の頃、ドラクエがわかんないという同級生に何人かで逢いました。また女の子で戦闘場面が嫌だという子もいました。まあひとそれぞれ)。

ゲームの中のブラックジャックやスロットマシーンなどのカジノの世界も、現実世界でギャンブルしないわたしにはとても楽しいものでした。

ゲームの中のお金はいくら浪費してもかまわないし。

ドラクエ的な世界では、努力すれば(モンスターを倒せば)いくらでもお金が手に入り、戦えば戦うほど、能力が上がり強くなれる。

こんなことは現実世界ではありえないので、大人としては、非現実であるとゲームと現実世界の線引きができるけれども、子どもならば、これが分かるようになると、人生の大事な教訓になるのかも。

酷評を受けた「ドラゴンクエスト:ユアストーリー」の映画の中では、この辺のことがハイライトされているので、ゲームはゲームと割り切れない人にはつらい映画なのかも。

しかしながら「たかがゲームというなかれ」。

映画の主人公が肯定するように、自分の知らない人生をヴァーチャルで楽しめて、現実世界では味わえない出来事をふんだんに楽しめる。

決して最良の映画や観光や読書にも劣ることのない素晴らしい人生体験なのです。

なんであれ、ゲームだけ、読書だけ、観光だけ、旅行だけ、映画だけっていうのがいけないだけなのですから。

ゲーム体験も人生の一部っていいと思いますよ。

愉しみながら学ぶ

英語の勉強、いろんなやり方で楽しんでみてください。

ゲームなどを使って学びを習慣化させることが大事。

そして学習をストーリーとして記憶させることが大事。

ドラクエの場合、この表現はあの場面でできてきた慣用句だとか単語だとか思い出せると、知らなかった言葉は我々の血肉となるのです。

羽ペンの綴る筆記体の The End が感動的なのは

自分が苦労してゲームをやり遂げたから

(やり遂げていない人にはこの感動は分からない)

何でもがんばって自分でやり遂げると素晴らしい

どんなゲームであれ、娯楽の中で学んだものを人生に持ち帰ることが大事。楽しみながら頑張りましょう!

ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。