【セミナーまとめ】withコロナ時代の社内イベントのつくり方

こんにちは、株式会社スペサン 代表の植松(@spkensuke)です。今日は、withコロナ時代に社内のイベント企画やインナーブランディングで困っている、人事・総務などバックオフィス系の皆様のお役に立てるようなノウハウをお届けするnoteにしたいと思います!

早速ですが、先日、こんなオンラインセミナーを開催しました。

withコロナ時代の社内イベントのつくり方(スペサン x サイボウズ)

ゲストにサイボウズ株式会社 人事本部感動課の福西さん(@kando_ka)をお呼びして、これからの社内イベントのつくり方について語らうというセミナーでした!

今、多くの企業さんで社内イベントがリアルで開催できなくなってしまい、どうすべきか…と悩まれていると思います。特に企画を担当する方にとっては、ただでさえイベントの企画を立てて運営までやるのは大変なのに、「集まることはできないからオンラインでうまいことやって」などとオーダーを受けて更に困っている方も多いのではないかと思います。

そんな皆様に向けて、これまで数々の社内イベントを手がけ、感動を生み出してきた福西さんと一緒に、これからのイベントづくりのヒントになるような企画ができないか、との想いから開催しました。

社内イベントって、他社さんの事例を知る機会も多くないので、働き方先進企業であるサイボウズさんではどんなイベントを行なっているのか?という事例も含めてご紹介できると、きっと参考になるんじゃないかなと思った次第です!

※ちなみに、福西さんとは3年ほど一緒にサイボウズ社内の感動施策についてご一緒させて頂いていまして、感動課については以下のnoteなども参考にして頂ければと思います(だいぶ前のものですが)。

このnoteでは、withコロナ時代の社内イベントを考えるためのエッセンスを感じて頂けるように、イベント当日の福西さんとのお話のポイントをまとめていきます!

withコロナ時代の社内イベントとは?

今回のテーマは「withコロナ時代の社内イベント」ということなのですが、それってつまり何なのか?というと、自ずとオンラインで開催される社内イベントということになってくるかと思います。

社員数が多い会社さんであればあるほど、全員を集めるハードルは高いですし、このコロナ禍で全社員を集めるイベントを実施して何かあったら…とリスクを考えるのは当然と言えます。

なので、今回は、同じ場所に集まることなく、オンラインで開催する社内イベントを成功させるには?ということがテーマになります。

(ここにたどり着くまでこの構図の僕と福西さんの画像が3枚も…笑)

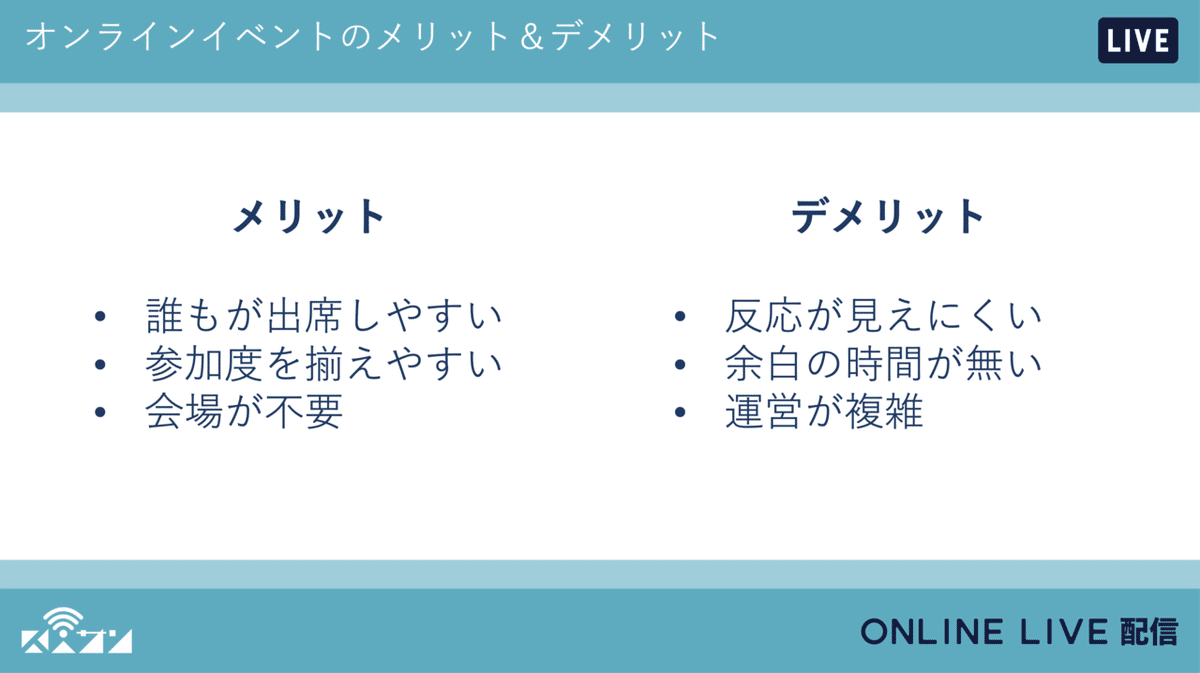

オンラインイベントのメリットとデメリット

まず、オンラインで実施するイベントを実際に企画・運営してみて気づいたメリットとデメリットを以下にまとめてみました。

リアルでイベントが「できなくなる」と考えると、オンラインでは実現できないことが多そうなイメージが湧きますが、意外とメリットもあるなと感じてます。それぞれ解説していきます!

【メリット】

・誰もが出席しやすい

まず、一番のメリットは物理的な距離の制約を越えられるという点ですね。一つの場所に集まって開催されるイベントでは、地方や海外の拠点から参加する方々は移動するのが大変です。また、時短勤務の方などは参加できなかったり、途中で抜けなければいけなかったりということも多いです。

これが、オンラインで自宅から参加できるということになれば、移動の時間やストレスは考えなくてよくなりますし、お子さんがいても、様子を見ながらイベントの最後まで参加することが可能になります。さらに言えば、ご家族も一緒に参加することもでき、社員さんだけでなく、会社に関わる全ての人が出席しやすくなります。この参加ハードルの低さはオンラインイベントの大きなメリットです。

・参加度を揃えやすい

次のメリットは、全員の参加度を揃えやすいという点です。例えばサイボウズさんでは、国内・海外の各拠点にいる社員の方々は、これまで本社で行われる社内イベントにはビデオ会議ツールを使って参加していました。本社で行われるイベントの様子を中継で見ているようなイメージですね。そうすると、確かに時間は共有しているのですが、どうしても本社がメイン会場で、拠点はサブという扱いになってしまいます。ただ、本社には数百名の方が集まるわけなので、それをメインにしないわけにはいかないのです。

それが、オンラインイベントになることで、メイン会場はオンラインへとシフトします。そうすると、メインとサブという距離感が無くなり、全員がメイン会場にいられる状態になるわけです。リアルな会場では、後方で気ままに過ごしている人を巻き込むことはなかなか難しいですが、オンラインであれば、メッセージが届きやすいという利点もあるわけなのです。

・会場が不要

会場が不要になれば、いろんなコストを削減してくれます。使用料という金銭的なコストもそうですし、条件に合った会場を探すという工数のコストもそうです。また、人が集まらないことで、ケータリングなど飲食物を手配する必要も無くなります。料理が美味しかったかどうかはイベントの満足度を結構左右すると思うのですが、料理が美味しいこととイベントで達成したい目的の関連性は低いことが多いと思います。

つまり、会場と飲食という、イベントをする上で必須だった項目にかけていた予算と工数を、イベントを通じて届けたいメッセージを磨くための予算と工数に充て直すことができるということになります。これは結構インパクトのある変化ですよね。

【デメリット】

・反応が見えにくい

言わずもがなですが、参加者のリアクションがもらいにくいというのはデメリットの一つです。ただ、zoomを使う場合はアンケート機能や投票機能を使うことで、アクションを起こしてもらうことも可能です。また、ブレイクアウトルーム(メインルームとは別の個室を作る機能)を活用して、少人数でのコミュニケーションを促すこともできます。この辺りの仕掛けは、企画側の腕の見せ所という感じですね。

また、サイボウズさんで行われた「お花見」というオンラインイベントでは、参加する社員の皆様のご自宅へ、事前にオリジナルお花見BOXを送付しました。中身は福西さんと相談しつつ、スペサンがデザイン等をお手伝いさせて頂いたものなのですが、イベント用のロゴなども用意する徹底ぶり。

本来なら、オフィスに桜を咲かせて、その下に実際に集まってやるイベントを想定していたのですが、直前でオンラインに切り替わることが決定。そのタイミングで、自宅からでもどうにか「お花見」気分を盛り上げる工夫はできないかということで生まれたアイディアがこちらです。こういったアイテムが事前に届いているだけでも、参加者の気持ちはグッと高まりますので、当日はもちろん、イベント当日を迎えるまでの間も社内で話題になるなど、皆さんのリアクションを引き出すことができたりします(実際に社内のチャットには嬉しい声がたくさん見られたそうです!)。

福西さん曰く「桜が咲くよりも、みんなの笑顔が花開くことが大切!」とのことで、想定通りの状況で進まなくても、どうすれば参加者が喜んでくれるか、楽しんでくれるかを考えて、企画と演出を組み立てることが重要だということに気付かされますね!

・余白の時間が無い

リアルなイベントでは、いわゆる「歓談」の時間があり、そこで一息つく方も多いと思いますが、オンラインではコンテンツを連続して実施できてしまうので、自由に誰かとおしゃべりしたり食事を楽しんだりする時間が無くなってしまったりします。

もしこういった余白の時間を設けたい時は、メインの会場とは別のルームを用意しておくのもオススメです。サイボウズさんの「お花見」では、主要なコンテンツをメインルームで進行しつつ、裏番組的な形で自由に出入りできる雑談ルームを数部屋作り、メインルームとその雑談ルームを行ったり来たりできるようにしていました。イベントの合間にちょっと喫煙所に行くようなイメージで、活用された方も多かったようです。

・運営が複雑

最後はテクニカルな話になりますが、オンラインならではの準備しなければいけないものが色々とあり、運営は多少複雑になります。zoomなどのツールに慣れておくことも、スムーズな運営には必要ですし、遠隔で登壇者などに参加してもらう場合は、通信トラブルなども発生する可能性があります。とは言え、リアルな会場でイベントをやる上でも、それはそれで複雑なオペレーションを回す必要がありますので、これはデメリットというほどのものではないかもしれませんね。

この辺りは、やはり担当者さんが一人で抱えずに、テクニカルな面に強い方にサポートに入って頂くなどして、チームで乗り越えるのが得策です!

ということで、メリットとデメリットを見てきましたが、デメリットと思うポイントも、企画と演出次第では新しい楽しみ方に昇華できるとも考えられますね!

それでは続いて、デメリットをメリットに変え、メリットはさらに引き出すための、オンラインイベント成功のポイントを見ていきましょう!

オンラインイベント成功のポイント

オンラインイベント成功のための6つのポイントをご紹介します!

1. イベントの目的を決める

当たり前?と思われるかもしれませんが、意外と考え切れていない場合もあるのかなと思います。例えば、「一体感を作りたい」など、イベントを考える上で必ず出てきそうなフレーズをそのままイベントの目的に設定しないことがポイントです。

今回のイベントにおける、「一体感が生まれた状態」とはどんな状態なのか?「盛り上がった」の定義は何なのか?といったことまで具体的に設定します。そこまでやれると、イベントの中身も一気に考えやすくなります。

オンラインイベントでは自宅から参加されるケースが多く、イベント中でも自由に離席したり、好きなことをすることができます。なので、参加度を高める為にも、尚更目的を明確にした上でイベントを考えていくことが重要になります。

2. ターゲットを明確にする

これは、福西さんのお話が非常に参考になったのですが、イベントの参加対象は全社員であっても、ターゲットは1人と言えるぐらいまで絞り込むことがポイントです。「全社イベントなのにターゲットが1人!?」と驚かれるかもしれませんが、それぐらい具体的なイメージを持って、顔を浮かべながら企画すれば、本当に喜んでもらえる内容になっているかどうかの判断ができる、ということなのです。そして、そのたった1人を心から感動させる企画というのは、必ず周りに伝播します。逆に、狙った1人の心が動かないようでは、良いイベントにはならないかなと。

マーケティングの世界では、万人に刺さるメッセージは特徴が無くなり良しとされないという認識は一般的だと思いますが、なぜか社内のことにはその理論は反映されていないことも多いと思います。対外的なマーケティングと同じく、社内に対しても、コアターゲットに刺さるようメッセージを磨き込んで、企画してみましょう。

ここで参考になる考え方として、サイボウズさんには「コンセプト」というフレームワークがあるそうなので、ご紹介させて頂きます。

サイボウズ式「コンセプト」の定義は、以下の通りです。

「誰」に、「何」を言ってもらうか を明確にすること

これはイベントに限らず、社内で広く使われている考え方だそうですが、何に取り組むにあたっても、最初にコンセプトを明確にするという文化が根付いているそうです。確かに、「誰」と「何」を明確にすることを忘れなければ、イベントの目的とターゲットが曖昧なまま進むことがなくなりそうですよね!ぜひ参考にしてみてください。

3. チームで取り組む

イベントに限った話ではありませんが、やはり一人でやれることには限りがあります。特に社内イベントとなると、専任チームが置かれていない場合も多いと思います。そんな時は、部署などの枠を超えてイベントに協力してくれるチームが社内にあると最高です。人を巻き込んでみんなでイベントをつくることで、当日の熱量も高まります。そして、社外のチームとも連携を図ることができれば、新たな工数を生み出して機動力を高めることもできたりします。ぜひ一緒に企んでくれる仲間を広い視野で探してみましょう。

4. 共通の話題を提供する

これは例えば、自分が該当者である時の「今月誕生日の人たちが集う会」に参加しやすいのと同じ原理です笑。つまり、自分に関係のあるイベントだと思ってもらうことです。全社イベントであれば、そのイベント自体が共通の話題とも言えるのですが、少人数でのコミュニケーションの促進を目的に有志で参加者を募るイベントなどの場合、この観点が重要になります。共通項があるとわかっている人たちと集まるのは、つまりオフ会に参加するようなイメージで、話が弾むイメージが湧くので楽しみになりますよね!

5. 参加のハードルを下げる

「4. 共通の話題を提供する」に通ずる部分もありますが、せっかく気軽に参加できるメリットがあるオンラインイベントなので、参加のハードルは低めに設定しましょう。例えば、年に一度の全社総会のようなイベントは、参加する側も結構エネルギーが必要だったりしますので、そういうトーンのものばかりではなく、ちょっと肩の力が抜けるようなイベントも企画してみる。ただえさえリモートで顔が見えなくなっている状況なので、ちょっと顔を合わせて、笑い合ってほっとできる時間が重要だったりします。必ずしもハイクオリティなイベントだけが求められるわけではないので、企画する側も気負いすぎず、1日のちょっとした楽しみになるぐらいのイベントを企画してみましょう。そんな場の方が、みんなも気軽にコミュニケーションできたりするものです。

6. 今しかできないことを企む

オンラインを前提にすると、リアルイベントでは絶対に実現できなかった企画も考えられます。例えば、有名人を社内のzoom飲みに招待して飲み会を開くなどがそうです!

サイボウズさんでは、なんと「バチェラー」をゲストに招いてzoom飲みを開催したそうです…!これはバチェラーファンの方々にとっては大喜びのイベントですよね。バチェラーと話せる時間が楽しいのはもちろん、その前後も社内のメンバーだけで飲み会が開催されており、その場もすごく盛り上がったそうです。先述の通りですが、共通の話題が明確にあるわけで、盛り上がるのは必然とも言えます。また、普段の業務では関わりがない人とも、バチェラーをきっかけに繋がることができ、「あの人もバチェラー好きだったんだ!意外!」みたいな発見があると、終わった後も新しいコミュニケーションが生まれていきます。

コロナによって出来ないこと、諦めることが増えている中で、「コロナのおかげ」を作ってあげることが、社員の皆さんの気持ちを明るくするポイントなのだと気づかされた事例でした。

以上、6つのポイントを押さえると、満足度の高いオンラインイベントに近づくはずです!ぜひ参考にしてみてください!

コロナを踏まえた今後の社内イベントはどうなる?

さて、ここまでwithコロナ時代の社内イベント成功のポイントについてご説明してきましたが、次に、今後の社内イベントをどう考えるか?について、イベント当日お話ししたことをシェアしたいと思います。

これまで散々書いてきた通りですが、今後はオンライン開催の社内イベントが当たり前になっていくと思います。緊急事態宣言は解除されたとは言え、まだまだ大人数で密になることは避けるべきですし、コロナをきっかけにテレワークにシフトした企業が、そのままテレワークを継続すると、イベントなどもオンラインになっていくのは自然な流れだと思います。ただ、できないことが増えたと考えるのではなく、むしろオンラインがメインになったことで新しいことにチャレンジできる機会が増えたと捉えることが大切です。

そして、コロナが明けた後は、オフラインのイベントの希少性が非常に高まります。リアルな場所に集まれるだけで、参加者のテンションが非常に高いという、企画側にとってはまたとない確変チャンスが訪れるわけです笑。今はオンラインに適した企画を着実に仕掛けつつ、いよいよオフラインで集まれるとなった時には、渾身の企画で感動を生み出しましょう!

つまり、オンラインもオフラインも、あくまで手法の1つであって、その時の社員の皆さんのコンディションや心情に合わせた企画を柔軟に考えていくことが重要になります。コンセプトも重要ですが、タイミングも重要です。福西さんの言葉を借りれば「感動は熱いうちに打て!」ということで、このタイミングを掴む為に、イベント企画者は感動の種(ネタ)を常に探し続けておくことが重要なのです。福西さんも、社内の日報から社員の皆さんのtwitterまで、幅広く目を光らせて、日夜感動の種を探しているとのことでした(すごい…!)。

そして、福西さんがとても強調されていたのは、企画者自身がまず楽しむということ。義務感から作られたイベントや、企画者自身が面白がっていないイベントは、やはり参加者にも響きません。いきなり最高のイベントなんて生まれないですし、何よりイベント一回で何かが劇的に変わるということもほぼありません。多くの場合は、そういう場を何回も経て、ようやく少しずつ変化が生まれてくるものです。

ですから、イベント企画に頭を悩ませている皆様も、まずは自分が最高に楽しいと思うイベントをつくることから始めてみましょう!きっとその想いに共感して、一緒に楽しんでくれる人がいるはずです。そんなことを繰り返して、企画の精度を上げていけば良いのだと思います。福西さん自身が「感動課」というポジションについてから、実際に歩まれてきた経験からこれを言ってもらえると、なんだか勇気が湧いてきますよね!

まとめ

すっかり長くなりましたが、まとめはこちらです!

今回お話しした内容は、オンラインイベントだけでなく、あらゆるイベントや、社内でのコミュニケーション施策に通じるものだったのではないかと思います。皆さんが素敵な社内イベントを企画する上でのヒントになっていましたら幸いです。

最後に、サイボウズ社員のさーやさん(@sayaaan1582)が描いてくださった、このイベントのグラレコを載せさせて頂きます!

このグラレコも、さーやさんがSNSに「グラレコやれる案件募集してます!」とシェアしたところに福西さんがコメントして実現したという背景があり、福西さんの情報網が半端じゃないことがわかりますね!笑

福西さんは、こうやって社内のいろんなパワーを集めながらイベントをつくっていくことが本当に上手で、その辺りが感動課を長年務め続けている所以なのだろうなと思っております。さーやさん、ご協力ありがとうございました!

最後に

ここからは告知なので手短に!笑

我々株式会社スペサンは、企業様の社内イベントのプロデュースや、コミュニケーション施策の支援をさせて頂いております。我々が皆様の「社外CHO(Chief Happiness Officer)」となり、節目のイベントから日常的な施策まで、幅広くお手伝いすることで、社員の皆様の幸福度を高め、企業の中長期的な成長を支援させて頂きます。

上記のようなお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談頂ければ幸いです!

twitterからでもお気軽にどうぞ^^

長くなりましたが、今の時代の社内イベントを考えるにあたって、僕自身にとっても非常に有意義な時間となったセミナーでした。今後も、スペサン主催のオンラインセミナーは続けていく予定ですので、ぜひご覧頂けたら幸いです!福西さん、本当にありがとうございました!福西さんとの次回企画も計画中ですので、皆様ご期待ください笑。

最後までお読み頂きありがとうございました!

株式会社スペサンは、あらゆる人のCHOになることで、大切な人を想う幸せが連鎖する社会を目指しています。企業においても、幸せに働く人が増え、その結果として事業が成長するというプロセスが当たり前になってくると思っています。

そんなカルチャーを持った企業を作ろうと頑張っている方のお力になれるよう、こういったテーマのnoteも増やしていきたいと思いますので、参考になったなと思ってもらえたら、ぜひフォローやスキ、シェアをして頂けると嬉しいです!

今後ともよろしくお願い致します!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?