スペクテイター Vol.50 「まんがで学ぶ メディアの歴史」をめぐる対話

『スペクテイター』最新刊「まんがで学ぶ メディアの歴史」が、8月19日に発売となりました。テレビがまだ目新しかった時代からネットワーク型社会へと世の中が急速に変化していく過程と、その裏で起きていた知られざる文化的な出来事を、全編まんがで描いた特集です。この特集が生まれるまでの経緯について、編集・原作を担当した赤田祐一(編集部)と対談をおこないました。最新号の見どころと制作の舞台裏をご紹介します。

すべては「ヒッピー」からはじまった

─── この特集が生まれるまでの経緯について教えてください。

赤田 前々号(48号・2021)で「パソコンとヒッピー」という特集を組みました。ヒッピーとパソコンの歴史的な「つながり」をまんが形式で説明するというものです。しかし一回の特集ではさすがに語りきれない要素がいくつか出てきまして。そのうちの一つを前回同様に、まんが形式で特集したという流れです。

─── 本誌は44号でも「ヒッピーの教科書」(2019)という特集を組んでいます。「ヒッピー」というテーマはそもそも、どこから出てきたのでしょう。

赤田 カウンターカルチャーと呼ばれている現象や時代に以前から興味があって、ルーツを探っていくと1950年代のビート・ジェネレーションとか60年代のヒッピー・ムーブメントの存在に突き当たります。

図書館で1960年代のアメリカの若者文化について書かれた本を探して読んでみたのですが、アメリカ社会で当時起こっていたことについて、実感的に書かれた本がなかなか見つからなかったんですね。

それでも何冊か──アメリカ文学者の青山南氏が書かれた『ホテル・カリフォルニア以後』(晶文社)、同じく青山南、常盤新平、川本三郎の三名が編集委員をつとめられた『ヘビー・ピープル123』(ニューミュージック・マガジン社)のように素晴らしい本もあったのですが、古い本でことごとく品切れだったりして容易には読めなかった。

それで「ヒッピーとは何か」というテーマについて、起源からわかる本を読んでみたいと思うようになりまして、ヒッピーについての基本的な情報を集めて特集をつくってみることにしました。

ヒッピーと呼ばれた人たちが、たとえばどういう服を着て、どういう家に住んで、どんな音楽を聴いていたか。どんな一日を過ごしていたか。収入源はなんだったのか等々、生活上の細かなディテールをつなぎ合わせて、ひとつの大きな絵をかくように、まんが形式でヒッピーの実像を可視化してみたい。それが「ヒッピーの教科書」の狙いでした。

─── アメリカでヒッピー文化が花開いたのは、1960年頃ですかね。

赤田 はじまりは1965年と言われてますね。きわめて大まかな整理をすると、ヤッピーが登場してくる1980年頃まではヒッピーが活動していたというような図式があります。

─── では、「パソコン」のはじまりというと?

赤田 これも諸説ありますが、1984年とも言われてます。いまにつながった形の最初のパーソナルコンピューターにあたるマッキントッシュという機種が出た年です。

スティーブ・ジョブズと『ホール・アース・カタログ』

─── Appleの創業者のスティーブ・ジョブズもヒッピー世代ですね。

赤田 ジョブズの伝記を読むと、若い頃にヒッピー文化に強い影響を受けてインドへ精神修行に出かけて。旅から帰ってきてから1976年にウォズニアックという幼い頃からの友人と二人でApple社を始めます。そのジョブズが2005年にスタンフォード大学の卒業式でおこなった有名なスピーチがあるのですが、そこで彼は、若き日に最も影響を受けた本として『ホール・アース・カタログ』(以下、『WEC』)を紹介したのですね。そのことがきっかけで、コンピューターのカリスマが影響を受けた『WEC』って何だ? という展開になり、この本に世界的な注目が集まった。

─── 本誌でも『WEC』を2号に渡って特集しました(29・30号)。『WEC』とは、どんな本か、ひとことで言うと?

赤田 「ヒッピーのバイブル」とも言われてますね。1968年に『WEC』を創刊したスチュワート・ブランド氏は、現在82歳の編集者・環境活動家ですが、80歳を超えてからもTED(カンファレンス)に出たりとパワフルな人で。つい先日も初の伝記本が出版されて、彼の半生を描いた映画が公開されたり、時代を超えて注目を集めている人物です。

─── なぜ、「ヒッピーのバイブル」なのでしょう。

赤田 ヒッピーが流行りはじめた1965年頃、アメリカでは都会から田舎に移り住む動きが盛んになったそうです。徴兵制や工業社会に嫌気がさした若者たちが仲間たちと郊外に移住して、コミューンと呼ばれる共同生活をはじめました。農業をやりながら自給自足の暮らしを送るのがかっこいいと。しかし、都会の若者たちは農業なんかやったことがないし、家を建てたりする技術もない。近くに医者もいないような僻地だから自宅出産をする必要に迫られたりするのだけど、当然ですが、そんな方法は知らない。そんな彼らのコミューン生活に役立つような知識やノウハウが紹介された本や道具類が、『WEC』にはカタログ式で多数掲載されていました。

それでヒッピーに重宝がられてバイブルと言われるようになったそうです。『WEC』はその後も情報をアップデートしながら版を重ねて、70年代半ば頃まで出版が続けられました。大変よく売れたそうです。日本の出版関係者も『WEC』に衝撃を受けた人は少なからずいて、マガジンハウスの『POPEYE』なども、創刊のルーツをたどっていくと『WEC』に行き着きます。

ヒッピーはパソコンが嫌い?

─── ところで、コンピューター企業のCEOをつとめたジョブズが、なぜ「ヒッピーのバイブル」に着目したのでしょうか。

赤田 『WEC』の1968年の創刊号には、すでにコンピューターもカタログに紹介されていました。ヒッピーというと反権力で自然志向タイプが多いからコンピューターを敬遠しているんじゃないかというイメージを、自分も最初は抱いていました。戦争を効率よく遂行するために国家がつくったものであるとか、大型コンピューターに人間が支配されるというような考え方がありました。でも、調べていくと、ジョブズたちのように、コンピューターに親和的なヒッピーがいることがわかってきた。

─── 「コンピューター、イコール悪の支配者」というイメージは、いつ頃からつくられたのでしょう。

赤田 1950年代でしょうね。当時のSF小説を読んでいると、ビルぐらいの大きさの巨大なコンピューターが出てきます。コンピューター肯定派のヒッピーたちは、いわばカウンターカルチャー的な視点から、国家の支配から独立して、自分たちだけでコミュニケーションができないかと考えたらしいんです。そうすれば体制派とは別の国ができるという夢を描いていたんですね。ヒッピーの教祖的存在だったティモシー・リアリーも、現実世界の代わりに、パソコンの中の世界、電脳空間に入って、通信やコミュニケーションをしたら良いんじゃないかと語り、著書で訴えていました。

Spacewar! の誕生

─── 「現実と別の世界」をデジタル世界の内側につくろうとした人たちの様子が、最新号の特集でも描かれています。

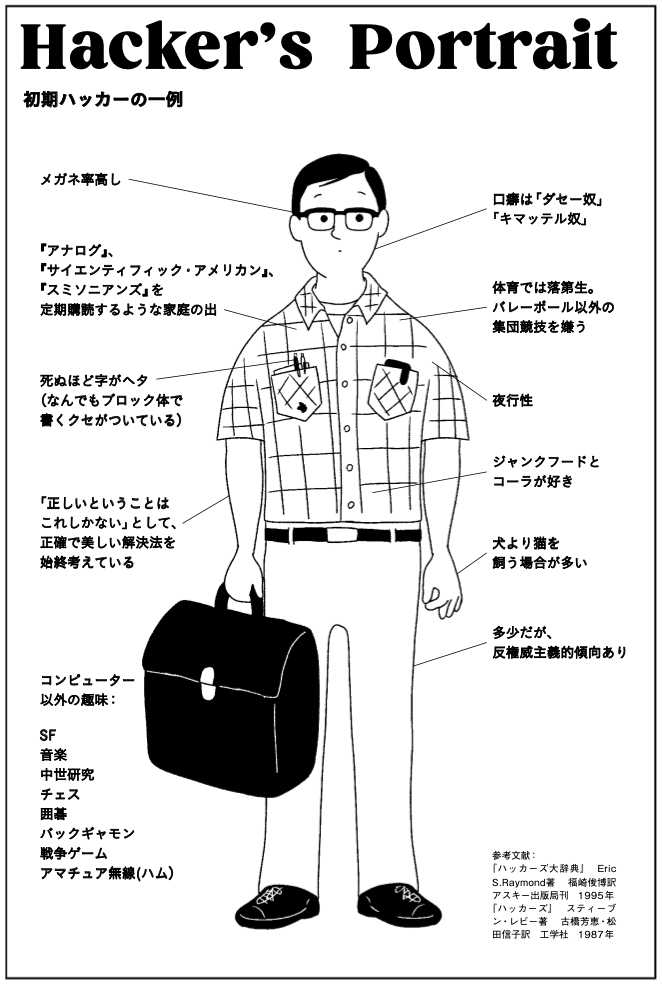

赤田 ハッカーと呼ばれる若者たちですね。ハッカーの成り立ちについては、スティーブン・レビーという作家が取材して書いた『ハッカーズ』(工学社)という本に詳しく描かれています。その本によると、ハッカーというのは、鉄道模型マニアが自分たちを称して呼ぶためのスラングだったそうです。

─── 分解したり改造したりする行為をハックと呼ぶと。

赤田 アメリカのボストンにマサチューセッツ工科大学(MIT)という大学があるのですが、その校内にあった鉄道模型クラブに、いまで言う鉄オタのような人たちが集って、巨大な鉄道模型のジオラマをつくっていた。電車の模型や線路を工学的な知識を活かしてこしらえて、スイッチングしたら電車が一斉に動き出すとかいうことをやっていたわけですが、彼らが今度はコンピューターにも興味を持ってコンピューターをいろいろ改造し始めるんです。

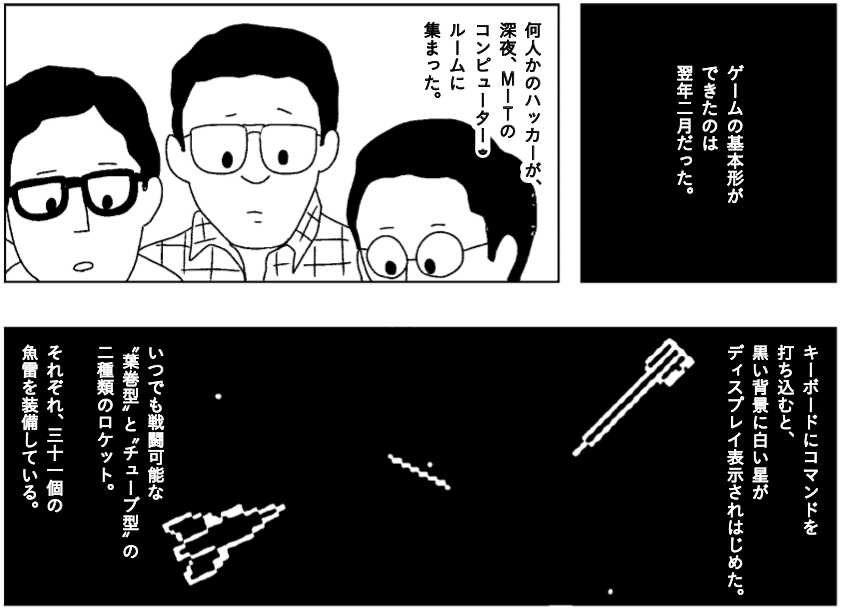

MITにある日、最新式の小型コンピューターが運ばれてきて、それを学生たちが「いじり」(ハック)はじめた。コンピューターは当時、超大型で、軍や政府関係者だけが使えるものだったけれど、小型化され身近になったコンピューターをハックして、鉄道模型を動かしたり、ゲームをつくって遊べないかと、あるとき、誰かが言い出した。彼らは鉄道オタクであり、同時に熱心なSF小説のオタクでもあったから、コンピューターをモニターにつないで画面に宇宙空間を描いて、宇宙戦争ゲームみたいなものをつくれるんじゃないかと考えたんですね。

そんな発想から生まれたのが、Spacewar!という世界初のテレビゲームです。このSpacewar!が誕生するあたりから、現代のネット社会へと発展する、いろんなことが始まっている気がします。

─── ハッカーにはじまり、宇宙戦争にまで発展していったというわけですね。知られざる歴史物語が描かれた最新号を、ぜひお手に取ってみてください!

『スペクテイター』は、全国の書店、販売店、Amazon、スペクテイターWEBストアからもご購入いただけます。

主な内容は、本誌のこちらで。