燕の巣

何もない中空に大きく手を振る男がいる。

無人島に流れ着いた漂流者が助けの船を呼ぶかのように、必死に手を振り続ける。

彼の頭上で素早く閃く影がある。

二羽の燕である。

それを追い払うように手を降る男は、何を隠そう私である。

私がパートに出ている宿泊施設の裏側は従業員の出入口になっていて、そこは施設に物品を業者が納入する搬入口にもなっている。

人の往来も頻繁だが、頭上は鉄骨で出来た大屋根で守られている。その一画に厨房で使う食品を保存した大きな冷凍庫がある。

私はその辺りで手を振り続けている。

冷凍庫の入り口あたり、屋根を組んだ頭上の鉄骨に燕が巣を作ろうとしているのである。

それを阻止しようとする私はなんと無慈悲な奴だろう。いや、そうではない。

これには深いわけがあるのだ。

燕の巣作りが問題なのではなく、問題は燕が活動しながらする糞である。仮にも食品を保存する冷凍庫の前が鳥の糞だらけでは衛生上良くない。

実は去年も同じことがあったのだ。

「何とかなりませんか、〇〇さん」

そう言ったのは施設の支配人である。

「何とかと言っても・・・」

その時はもう燕は既に巣を作り終えていたのである。

鳥を追い払う道具、よく畑の真ん中にある目玉のお化けのような物ををぶら下げてみたりして、燕がその巣に近づかないようにしたが、そんなことが通るはずもない。

結局私は脚立を使って、巣を取り壊すことにした。作業する私を、近くに止まって燕の夫婦が恨めしそうに見ていた。

当たり前だ。

せっかく労して作り上げた家をむざむざ壊されるのだから。それは壊した私にとっても、結構なトラウマになった。それが去年のことだ。

花が散り、新緑の季節になり、空気が少し落ち着いた頃、今年も燕はまた現れた。

去年と同じことを繰り返してはならない。

私は無気になって手を振り続けた。

そうしながら、燕の巣を壊した時のトラウマは別の映像を脳裏に浮かべている。

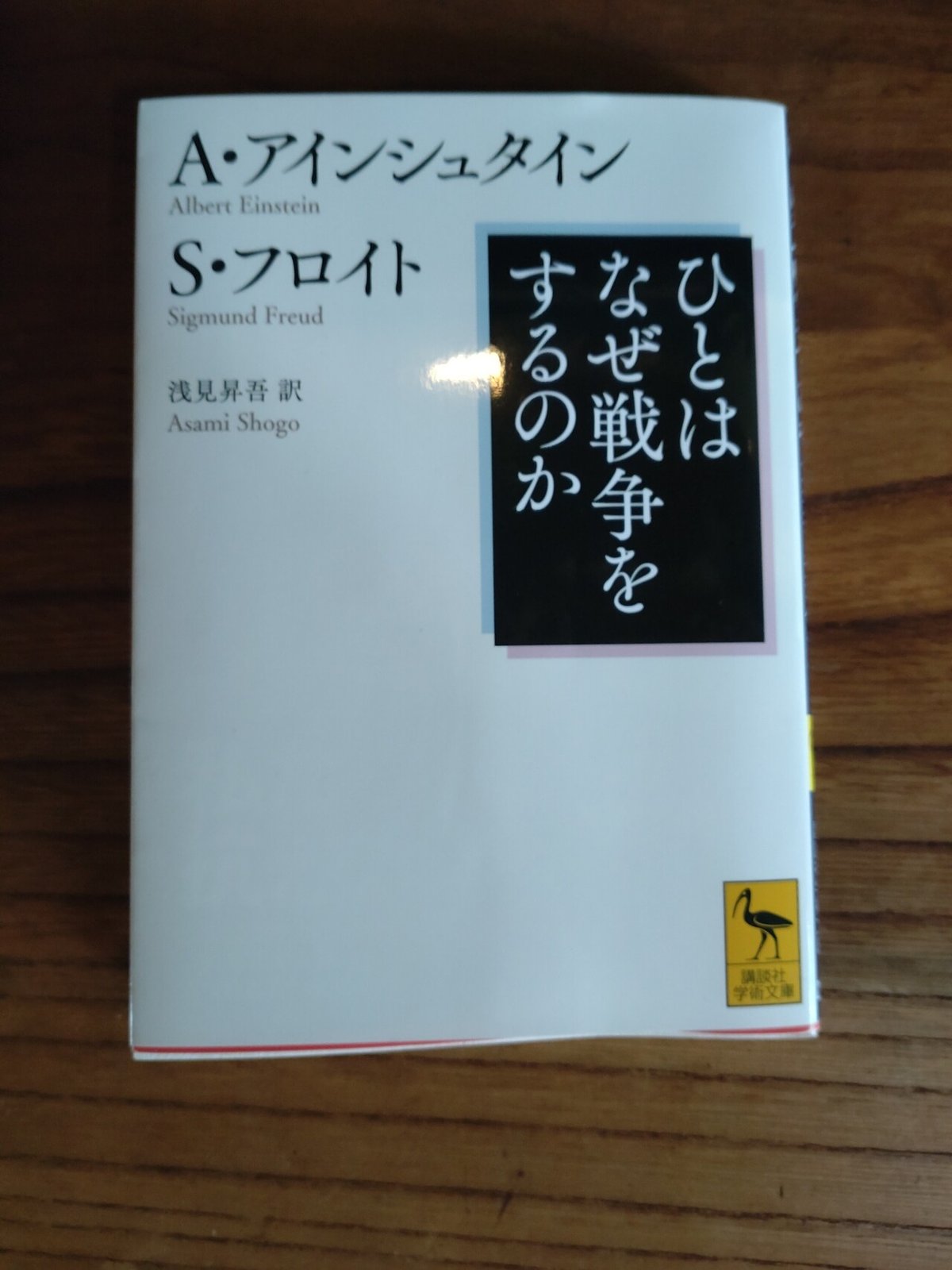

ひとはなぜ戦争をするのか

講談社学術文庫から発行されているこの本は、2022年4月増刷された。

私はこの本を手にしながら、毎日テレビから流れる映像を思い浮かべる。

今現実にウクライナで行われている惨状である。瓦礫となった街。崩壊した建物。コツコツと慎ましやかに築上げてきたものが、一瞬にして失われる哀しさ。

ひとはなぜ戦争をするのか

アインシュタインがフロイトに向けた手紙である。

1932年、国際連盟からなされた依頼。

今の文明でもっとも大事だと思われる事柄を取り上げ、誰かひとりを上げて、質問してください。

アインシュタインはその相手にフロイトを選んだ。

唯一無二の天才物理学者は、ひとが戦争をするのは、ひとの心に問題があるのではないか、と考えた。

となれば、その疑問をぶつける書簡の交換相手にフロイトを選んだのは、当然であった。

アインシュタインの簡潔な質問に、フロイトは天才物理学者に敬意を表しながらも、これ以外にはもうないと思われるほど、丁寧で論理的で明晰な返事を送る。

そこには「人間のこころ」の研究に一生を傾けた唯一無二の心理学者としてのフロイトの、矜持が感じられて、感動する。

その書簡の中で、ひとはなぜ戦争をするのか、という命題に、フロイトは自分なりの考えを述べ、いくつかの提案もしているが、皮肉にもその数年後、社会に暗雲が立ち込め、ナチスの台頭によって生命の危機を覚えるようになった二人の天才は、時を同じくして、海外移住を余儀なくされる。

この事実を、私は決して、悲観的に、皮肉的に考えようとしているのではない。誰もが思っている単純で根底的な疑問を、アインシュタインほどのひとも共有していて、しかもそれは簡単には解決がつかないほど、根が深いものであるということを言いたいのである。

その証拠に、それから長い時間がたった今でも、それは変わらず、解決されぬままに、現在もまた悲惨な事実はウクライナで繰り返されているのである。

再び、燕の巣

結局、今年は燕もそこに巣を作るのを、諦めたようだ。

安堵して、手を下ろしながら、近頃、東洋思想に傾きがちな私は、ふと考える。

私のこころに、今、「仁」の心はあるのだろうか・・・?

言わずもがな、「仁」とは儒教の根本的な教えであり、究極、「通じ合うこころ」である。強いて言えば、仏教では「慈悲」、キリスト教で言えば「愛」であろうか?

漢字を見ても分かるように、二人の人が並んでいる。それは決して人に限らず、他の命であり、自然であり、物にも「通じ合うこころ」である。

「あんたも大変だねえ」

と、暇を見ては中空に手を振り続ける私に向かって、洗い場に勤めるおばちゃんが思わず言ったものだ。

「人間だけでなく、燕にまでもねえ・・・」

冗談めかして言ったものの、おばちゃんは、私が仕事場で、同僚のスタッフたちに心がけて、積極的に明るく話しかけていることを、知っているからだ。

この時、おばちゃんと私は、互いの「仁」でつながったのだろうか?

その言い方に少しばかりの憐れみがあったことは気にしないでおこう。

世界の全てが「通じ合うこころ」で繋がっていくことを、近頃、切に思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?