カンボジアでプロジェクションマッピング『SocialCompass活動レポート0001』

プノンペンのリバーサイドに、日本によって作られた地下施設があることはあまり知られていない。そこで、カンボジアでは珍しかったプロジェクションマッピングをやりたい!!そんな軽いノリから全ては始まった。

プノンペンの巨大な地下施設

この巨大な地下施設は、国際交流機構(JICA)のODA『プノンペン洪水防御・排水改善計画』の一環で作られた貯水ホールだ。

私がカンボジアに住み出した2012年当初、プノンペンの街の中心部でも洪水の被害は多発していた。実際に、私も自転車に乗っていた時には腰のあたりまで水に浸かってしまい、携帯電話を腰ポケットから胸ポケットに入れ直した経験が何度もある。

このプロジェクトでは、プノンペンの街中に排水用のパイプ管が張り回らす計画であった。大雨が降った際には、排水をこの地下のパイプ管に流し、川沿いの地下施設に流れ込ませ、貯水させることによって洪水を調整するらしい。

この排水用のパイプ管が張り巡らすために、プノンペン市内の道路を掘り起こし大規模な工事が各地で行われていた。それは交通渋滞のもとになり、市民をイラつかせることもあった。

というのも、日本の税金も投入さたODAによって作られたその施設やプロジェクトは、カンボジアの方々にも、在住の日本の方々にもあまり知られていなかった。日本政府がなんだかよくわからないが道を堀起こして渋滞が発生している、その程度の認識だったのではいだろうか。

ことのはじまり

ある日の知り合いのJICA関係者の家で行われていたホームパーティーで、この地下施設の話になった。普段は入れないこの地下施設。当然、私含めてこの施設のことを誰も知らなかったので、みんな興味津々だ。このプロジェクトの担当者だったJICAの企画調整員(当時)の方は、初対面の私がデザイナーだと知ると、

「地下施設の壁に絵を描かないか?」

と酒の席でノリでそんな話を振ってくれた。聞くと、カンボジアの小学生を度々この地下施設へ社会科見学として公開することがあるらしいのだが、中へ入っても真っ暗。何もないので、子どもの関心もそこまで引けないのだという。

しかし地下施設が真っ暗であるならば、たとえ壁に絵を描いても真っ暗でなにも見えないのではない。だからプロジェクションマッピングを提案してみた。

プロジェクションマッピングとは、CGをプロジェクタ等の映写機器を用い、立体物に映像を投影させ、実物(リアル)と映像(バーチャル)をシンクロさせる映像手法でだ。

しかし、私にはそのような技術は持っていない。

実はこの話の少し前に日本へ一時帰国した際に、友人の紹介で知り合ったメディアアーティストの本宮曜さんと知り合った。彼はプロジェクションマッピングなどの様々な最新テクノロジーのプロジェクトに関わるプロフェッショナル。

本宮さんには今だにお世話になっていて、プラネタリウムプロジェクトや今まさに連載中の支援型NFTプロジェクトも助けてもらっている私のメンター的な存在だ。

初めて本宮さんに会った時、カンボジアに行きたいけれど、どうせ行くのであればカンボジアでプロジェクトマッピングをやろうと盛り上がった。

だから、密かにカンボジアでプロジェクションマッピングもってこいな、広さ十分、暗さ十分、電源確保が問題がない場所を探していたのだ。

2015年6月のカンボジアが雨季に入る直前に、本宮さんにカンボジアへ来てもらい、地下施設でプロジェクションマッピングのテストを行った。プノンペン市の担当者が数日前には換気ををしてくれていたおかげで、匂いも思ったよりひどくなく、ゴキブリも壁に近づき過ぎなければ気になるほどではなかった(笑)

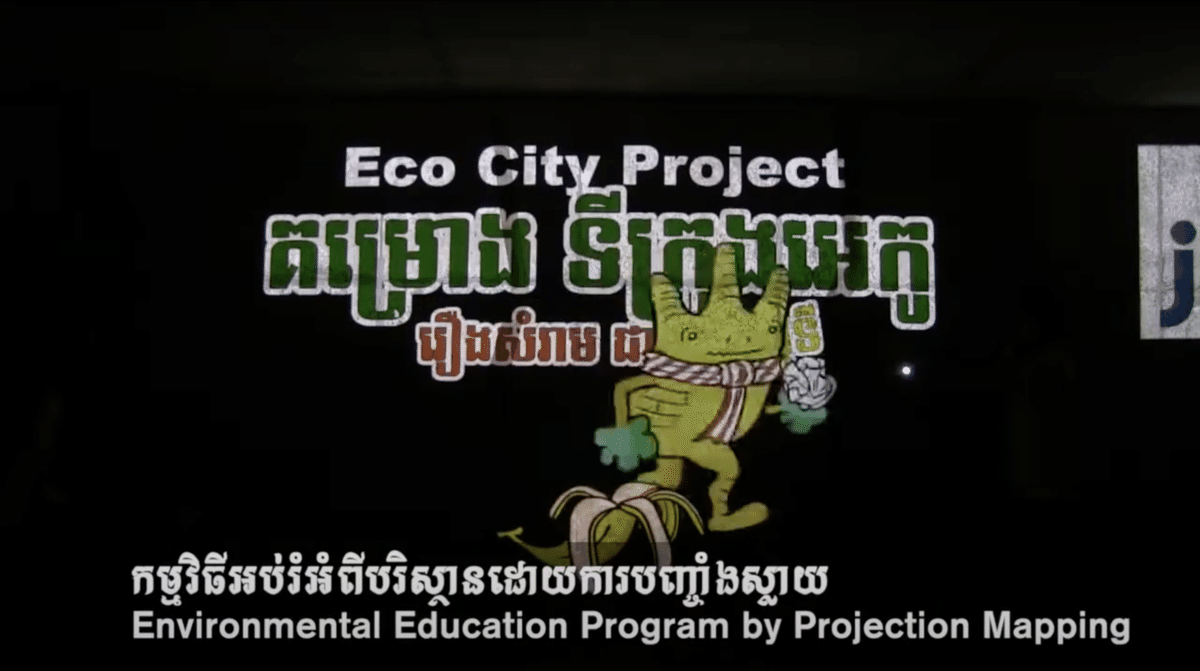

環境啓発イベント EcoCity Project

カンボジアの雨季が開けて年を越した2016年2月末。プノンペン都の許可を得て、JICA(国際協力機構)や環境系の民家企業の方々と共に、環境啓発イベント『EcoCityPorject』を開催した。

プロジェクションマッピングとはいえ、単に我々が作った動画を壁に映像を投射するだけではない。プノンペン市内の小学生に集まってもらい、お絵描きワークショップが行い、その描かれた絵がリアルタイムでアニメーション化するインタラクティブな仕組みだ。

しかし、カンボジア国内では、まだ図工や美術などの教育が進んでいない。当日集まった子どもたちには、塗り絵形式のテンプレートに、魚や花、プノンペンの街並みを描いてもらった。

ちなみに4日間行われたイベントの初日にはJICAのなんとかしなきゃプロジェクトの一環で、歌手の倉木麻衣さんも参加してくれた。

ワッティーのプロジェクションマッピング

地下施設の中に入って奥に進むと、壁に映し出されたワッテーは歩きながら、ビニール袋やバナナの皮などをポイ捨てしている。

場面は、子どもたちが描いた美しいプノンペンに変わるが、残念ながら足元にたくさんのゴミが落ちている。

しばらくすると雨が降り出す。するとそのゴミが詰まって水位が上がり、洪水が起りだす。この施設にも関連するが、ゴミのポイ捨てと洪水の因果関係を子どもたちにも知ってもらかった。

そして増水は進み、壁一面に水位が天井まで達すると、今度は子どもたちが描いたたくさんの魚たちがどこからともなく画面いっぱいに現れる。

日本でも自分の描いた絵が動き出す体験をした人は多くないだろう。

そういった体験をカンボジアの子どもたちに体験してもらい、驚いた表情を見るとこちらまで嬉しくなる。日本から来ていた倉木麻衣さんもめちゃくちゃ喜んでくれた。

とはいえ、この魚のシーンだけを見たら、チームラボと同じように見えるだろう。

しかしここからが大切だ。

魚たちがいる水の中に、上からペットボトルやゴミが落ちてくる。そのゴミがモンスター化して、水を真っ黒になると、たくさんいた魚たちはみんな逃げていってしまうのだ。

そして、その真っ黒になり汚くなった水から、綺麗な花や果物が生えてくる。カンボジアの農業は、こういった汚くなった水をつかているのだ。

こういった環境で育った野菜を食べるな、とは言いづらい。しかし、果たして大丈夫なのか、と考える機会につながったら喜ばしい。

ワッティーは反省してゴミを拾い、ゴミを分別してゴミ箱にちゃんと捨てる。(現状のカンボジアでは、分別してもシステムが対応指定なのだが)すると、ハエや蚊がいなくなり、病気の元もいなくなるのだ。

すると空気も綺麗なになり、夜空の星々も一段とよく見えるようになるだろう。

そして最後には、カンボジアの象徴・アンコールワットを中心に人間と動物と植物が共存する幸せな未来が待っている、というところでハッピーエンドだ。今思えば、SDGsなを思わせるストーリーだった。

クイズ番組で学ぶ環境問題

そして、実際に環境問題を学んでもらうために、いくつかのクイズコーナーも用意した。

大画面に映し出される象とゴミのイラストが現れる。

『Q.1 プノンペンで1日に出るゴミの量は象、何頭分でしょうか?』

横長の画面に、選択肢がA、B、Cと並ぶ。

子どもたちには、正しいと思う答えに集まってもらう。日本でよくある、ネプリーグなどのようなクイズ番組風の形式だ。

それ以外にも、プノンペン郊外にあるキリングフィールド近くのゴミ処理場の映像を壁いっぱいに投影して、このゴミ処理場があと何年でいっぱいになるかなど問題をクイズ形式で出題。

答え合わせの際は、マンホールが揺れるほど子どもたちは歓声を上げながら一喜一憂してくれた。ちょっと小難しい問題も楽しく学ぶことによって、子どもたちの胸にもより刻まれるのではないだろうか。

ゴミ拾いはゲーム感覚に

地下施設内から外に出ると、川沿いにはまるで準備されていたかのようにゴミがたくさん落ちている。そのまま、子どもたちはアニメに出てきたワッティーといっしょにゴミ拾いをしてくれた。

環境問題を学んだあとのなので目的が明確なので、みんなゲーム感覚で拾ってくれる。まさにゲーミフィケーションだ。

無料で行われたこのイベントには、毎日のようにストリートチルドレンの子どもたちもあそびに来てくれていた。絵を描いては、地下施設に入る。何度も何度も楽しんでくれた。

そんなストリートチルドレンの子供たちが、イベントの最終日に全然関係ない観光客の外国人に「ゴミはポイ捨てしちゃだめなんだ!」と注意してくれていた。

#プロジェクションマッピング #JICA #ワッティー #環境問題 #カンボジア #プノンペン #洪水対策 #ソーシャルコンパス

いつも読んでくれてありがとうございます!! サポートして頂いた金額は、一般社団法人ソーシャルコンパスの活動に使わせて頂きます!もしくは、いっしょに何か面白いことをやりましょう!! 連絡待ってます!