SDGs史#12 『成長の限界』とテック企業が宇宙を目指すわけ 1/3

ローマクラブの『成長の限界 (The limits of Growth)、1972年』の解説です。一度は耳にした方も多いと思います。この書籍は「成長が続くと破局に向かう」という警鐘をならす報告なので、センセーショナルですよね。

それと「テック企業が宇宙を目指すわけ」がなぜ、つながるのか?

これまでのSDGs史で記事にした「境界線の中の創造性」を交えながら紹介します。本記事では、まず、書籍の内容とSDGs史的な意義を紹介します。

記事を通じたメッセージは、「成長」は時としてとてもポジティブだけど、行き過ぎると悲惨な結末につながる可能性がある、という教訓です。

老子は「足るを知る者は富む」と表現しました。

家康公は「過ぎたるは猶及ばざるが如し」を胸に刻みました。

「成長」ってのは、一見すごく良いことのようにも感じますが、「しつづける」となるとどこかにひずみが生じます。

個人でもそうですし、地球レベルでも同じなんですね、きっと。

記事では、本の内容紹介ではなく、SDGs史的な時代的な意義を記事を書きます。これを読むことでイーロン・マスクさん、ジェフ・ベゾスさんが、単にビジネスになるから宇宙を目指しているわけではない、ことが伝わることを狙っています。

決してネガティブな指摘をしたいわけではなくて、SDGsと宇宙開発をセットで見られる視点を提供したいと思っています。

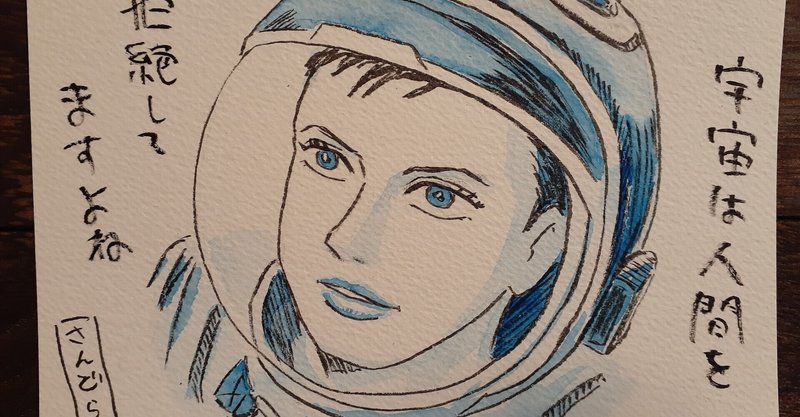

Photo by SpaceX on Unsplash

「成長の限界」が出版された経緯

この書は序論でウ・タント国連事務総長の演説が引用され、1969年当時の問題意識を整理しています。これは、ストックホルム人間環境会議と同じものです。有志たちが、政府の動きと別に非政府系のシンクタンクであるローマクラブが「人類の危機に関するプロジェクト」を立ち上げます。政治的イデオロギーが判断をゆがめるという危機感があったようです。

具体的なプロジェクトとして「システムダイナミクス」研究という新しい手法に取り組んでいたD.H.メドウズが率いるMITのメンバーに分析を依頼しました。「コンピューター・シミュレーション」で大規模な分析を実施することは、当時としては画期的でした。その結果をローマクラブのメンバーで議論し、最終報告したものが「成長の限界(1972年)」です。著者は、ローマクラブではなくD.H.メドウズら4名です。

ちなみに、ローマクラブへの日本の参加者は、本の監訳者でもある大来佐武郎さんです。このあと出版される環境系の書籍でもよく出てきます。後に、ローマクラブでの議論をSDGsの「Sustainable Development 持続可能な開発」につなげる橋渡し役も果たします。

他には、有名どころで丹下健三さん。東京都庁舎、お台場のフジテレビ、広島原爆記念碑を設計した建築家といえば、若い方にも通じるかと思います。改めて読むと意外でしたね。

メンバーとローマクラブとの窓口になったのがパリにあるOECDの日本事務所だったそうです。以前に紹介した私の元上司は、ストックホルム人間環境会議のあと、パリ事務所で数年勤務し、環境問題に関する最新の政策動向をウォッチし、国内に提言していたそうです。

だから「そういえば、大来(おおきた)さんがね、、、」なんて話してたんだ。ようやく腑に落ちました。

う~~ん、改めてすごい人と働いていたんだなぁ。

「成長の限界」の内容と反響

「ワールド3」と呼ばれる「コンピュータ・シミュレーション」の結論は次の3点でした。

① 世界の人口、工業化、汚染、食糧生産、および資源の使用の現在の成長率が不変のまま続くならば、来るべき100年以内に地球上の成長は限界点に達するであろう。もっとも起こる見込みの強い結末は人口と工業力のかなり突然の、制御不可能な減少であろう。

② こうした成長の趨勢を変更し、将来長期にわたって持続可能な生態的ならびに経済的な安定性を打ち立てることは可能である。この全般的な均衡状態は、地球上のすべての人の基本的な物質的必要が満たされ、すべての人が個人として人間的な能力を実現する平等な機会をもつように設計しうるのである。

③ もしも世界中の人々が第一の結末ではなくて第二の結末にいたるために努力することを決意するならば、その達成するために行動を開始するのが早ければ早いほど、それに成功する機会は大きいであろう。

「平成25年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」でグラフが見られます。ご興味ある方は、ご覧ください。

この報告に対し、マスコミは大きな反応を示したようです。「人類への警告。成長を抑制するか、または大災害に直面するか」「成長が人類を殺す?」「“残された時間”はどれだけか」などの言葉が飛び交い、大きな注目を集めることとなりました。

そりゃ、高度経済成長が叫ばれていた時代ですから、先進国でもそんな困ったこと主張しないでくれ、という本音もあったようです。

ただし、今、読み直してみると書籍の中で「コンピュータ・シミュレーション」の前提条件として、技術革新・イノベーションに関する議論に1章分を割いていますが、副次的な作用も含めて懐疑的な立場です。そのため悲観的な結果になっている面は否めません。

将来の予測は、今をどのように想定しているかにかかっています。そこには、正解などありません。

しかし、それを理解したうえでも、「成長し続けると破局に向かう」というこの書の警告は理にかなっています。

科学コミュニケーションと技術評価の難しさを改めて感じます。

アカデミックな視点では、経済学的にジョン・スチュワート・ミルの「定常状態」を論拠として、考察しています。価値ある議論の出発点となりました。経済成長が止まったときの世界を議論しているんですね。「成熟社会」、「脱工業化社会」、「脱物質社会」など多くのコンセプトと同じ流れと調和していったと思います。もちろん、「持続可能な社会・サステイナブルな社会」にも大きく影響します。

すごいインパクトを持った本書ですが、「システムダイナミクス」はアカデミックの主流にはなりませんでした。環境経済学が発展していく中で、技術革新と環境・経済のバランスを研究したウィリアム・ノードハウス氏とポール・ローマー氏が2018年のノーベル経済学賞へとつながります。

もちろんアカデミックな評価がすべてではありません。その後もD.H.メドウズらは研究成果をもとにした発信は、大きな功績を残しています。「限界を超えて-生きるための選択(1992年)」、「成長の限界 人類の選択(2005年)」など示唆的で、重要なメッセージを世界に発信しています。

*ちなみに、大学でお世話になった教授の先生は、若いころノードハウス氏からモデルコードを無料でいただき、それを発展させ、国内の環境経済学をリードしてきました。IPCCがノーベル平和賞をもらったときも貢献者の一人として賞状を受けていました。

こうした経緯から、「成長」をめぐって多くの議論がなされてきました。

より明確には、急いで断固とした行動をとるべきだとする「破局論者」と、環境危機などは誇張で、世界の国々はこれまでどおりビジネスを続けていけばよいとする「楽観論者」との間に激しい論争が起きました。

現在では、どちらの立場も踏まえたうえで、今の「楽観論者」は、断固とした行動がビジネスを変革し社会をよくする、という意味で用います。一方、今の「破局論者」は、破局する未来を受け入れて出来ることを急進的にビジネスを進める、あるいは諦めて過ごす方々です。

この論点が次の話題への布石です。

お読みくださり、ありがとうございます!!!!

これまでの文章は、『サステイナビリティ私観』をご覧ください。

応援してくださる、と嬉しいです。!!!

「世界を変えるお金の使い方(Think the Earth Project編)」に基づいて100円単位~数万円単位でできること、50項目を実行し、その報告を記事にします。 「毎日使う100円玉にも世界を変える底力があります(P11)」 応援、ありがとうございます!!!!