改めて問う、「国民」という不思議 | ハイデル日記 『ナショナリズム』

このnoteの記事に立ち止まってくださったすべての日本人、あるいは日本語を読める方に向けて一つお聞きしたいのは、

「普段くらしていて、一週間以上「日本」という言葉を聞かない・見ない人はどれくらいいますか?」

という問いだ。

たぶん、かなり少ないと思う。

あるいは気づいていないだけかもしれないけれど、「日本」や「日本人」という言葉は当然のように日々、私たちの世界に飛びこんでくる。ニュースの報道、駅のポスター、noteの記事。あまりに当たり前になっていて、それがなんなのか、問うことすらない。自分も当たり前のように使い、使うことでなんらかのメッセージを伝え、満足する。

しかし、本当の意味で日本とはなんなのか説明できるだろうか?「国」や「国民」や「国家」というものを自分で理解しているだろうか?

こうした問いと向き合ったのが、僕が先の夏学期に参加した「ナショナリズム」のセミナーだった。「今さらなんでナショナリズム?」といわれるかもしれないが、実は僕らが生きている2021年、ひいては21世紀にこそ学ぶべきトピックである気がしたし、それを一つの文化や国などの単位に閉じず、文化間の結節点やつながりを通じて分析しようとする越境文化学的な視点に、こんにちの惑星規模の諸議論や諸問題へのみちびきが宿っているかもしれないと直観したからでもある。

その複雑な世界の一端を紹介するので、興味のある方はぜひ最後までご一緒いただければ嬉しい。

人類の近代史を形成してきたナショナリズム

ぶっちゃけ、ナショナリズムってなんなのか?

この問いと向き合うために、まず参加したセミナーの方向性を紹介したい。

セミナーのタイトルは、「Nationalism: Refractions of a Global Concept in Europe and Asia」、つまり「ナショナリズム:グローバルな概念の欧州とアジアにおける様相」で、その紹介文にこう書いてある。

Nationalism has shaped the modern history of the modern world like few other forces. Starting with a review of classical and recent approaches to the topic, this seminar will try to understand the varieties and ambiguities of nationalist thought and action on a global scale. To this end, the seminar will examine refractions of the concept in Europe and Asia, focusing on the ways in which notions of national identity and destiny emerged and spread, the manner in which they built on, transformed, or replaced previous understandings of ethnicity or community, the means by which they were propagated and critiqued, and the interests with which they were used and abused in specific contexts.

ナショナリズムは、他のどの力よりも顕著なほどに、近代世界の近代史を形成してきました。本セミナーでは、このテーマに対する古典的なアプローチと最近のアプローチを概観することから始め、世界規模でのナショナリズムの思想と行動の多様性と曖昧性を理解しようとします。このために、セミナーでは欧州とアジアにおけるこの概念の屈折を検討し、国家のアイデンティティーと運命の概念がどのようにして生まれ、広がっていったか、民族や共同体に関するそれまでの理解にどのように依拠し、それを変化させ、あるいは置き換えたか、それらがどのように伝播し、批判されたか、そしてどのような目的や文脈で利用され、悪用されたかに焦点を当てます。

ナショナリズムを学ぶ動機としてあるのは、人類の近代史というものを形成してきた様々な力のなかで、最も大きな影響を及ぼしてきた一つがナショナリズムであり、そもそも国家やナショナリズムなしには近代を語れないという視点だ。

では、どこから学べばいいか。「世界規模でのナショナリズムの思想と行動の多様性と曖昧性を理解」するうえで、まず、その誕生の土地とされる欧州、特に西欧(もっというとフランス)に注目してきた学者が多いため、そこから出発するのがよさそうだ。

日々、共に生きようと選択するもの:ルナンの視点

1882年、フランスの学者エルネスト・ルナンは有名なエッセイ「What is a Nation?」のもととなる講義をおこなった。

その中でルナンは、人類の歴史に登場してきた様々な社会・政治単位にふれ、それらを検討するとnationが歴史上かなり新しいものであると主張した(ここでいうnationの邦訳は国民・国家・民族すべての要素を含んでいるようなので、nationとしておく)。エジプト文明もローマ帝国も古代中国も、どれもnationではない。

ヨーロッパ大陸はその後、ゲルマン人の大移動やハプスブルク家による統治など紆余曲折経て近代に突入するが、そこでいうnationにはどうやらいくつかの本質的な特徴がある。たとえば、戦争や支配の政治体である王朝から誕生することがあり、誕生後その王朝的な質を失うことがある。また、そこに所属する個人間に、多くの共通点が存在するようである。

といいつつ、ルナンは当時のnation理解に対してアンチテーゼも示す。たとえば、人種から派生しているという視点に対し、ルナンは欧州とその混血の歴史において純粋な人種など存在せず、あまり重要な要素ではないと主張。他にも共通の言語の重要性については、人々を団結せしめるが、合衆国とイングランドは一つのnationを形成していないように、必ずしもそうでないと指摘。また宗教も、昔は(たとえばアテネでは)信仰と政治が一つであったが、現在は信仰は個人の選択であり、nationを規定する基準にならない、とする。同じように、興味や関心の共通性や地理的な要素についても、世界をみると例外が多く、決定的ではない。

「つまり」とルナンは力説する。

Nationとは魂であり、精神的な原理です。この魂や精神的原理を構成するのは、二つのものですが、本当は一つに過ぎません。一つは過去にあり、一つは現在にあります。一つは、豊かな記憶の遺産を共有することであり、もう一つは、現在の同意であり、共に生きようとする願望であり、分割されない形で受け取った遺産の価値を永続させようとする意志であります。人間は即興ではありません。Nationは、個人と同様に、長い過去の努力、犠牲、献身の集大成なのです。 <中略> 過去に共通の栄光を持ち、現在に共通の意志を持つこと、共に偉大な行為を行ってきたこと、さらに多くの行為を行いたいと願うこと、これらは民族であるための必須条件なのです。(52頁)

共通の税関や、戦略的な考えに沿った国境よりもはるかに価値があるのは、過去において輝かしい遺産と遺憾の意を共有し、未来において実行すべき(共有の)プログラムを持っているという事実、あるいは共に苦しみ、楽しみ、希望を持っているという事実であります。これらは、人種や言語の違いを超えて理解される。先ほど、「一緒に苦しんだ」と言いましたが、確かに、共通の苦しみは、喜びよりも団結力をもちます。国の記憶というものは、勝利よりも悲しみの方が価値があるものです。それは、義務を課し、共通の努力を必要とするからです。(52-3頁)

したがって、nationとは、過去に払った犠牲と将来払う用意のある犠牲の感情によって構成される大規模な連帯なのです。それは過去を前提としている。しかし、それは現在においては、具体的な事実、すなわち同意、つまり、共同生活を継続するという明確に表明された願望によって要約されます。個人の存在が永遠の生の肯定であるのと同様に、nationの存在は、たとえて言うならば、日々の国民投票(daily plebiscite)なのです。(53頁)

想像の共同体:アンダーソンの視点

Nationが、歴史的・偶発的な副産物であり、人々の感情や精神と深く関係しており、しかも個々人の日々の肯定によって形成されていくというこのルナンの考えは、その100年後、政治学者・歴史学者ベネディクト・アンダーソンの継承によって、再び脚光をあびることになる。

そのアンダーソンが書いた本は『想像の共同体(Imagined Communities)』といい、瞬く間に世界中のナショナリズム研究に電撃を走らせた。そのポイントをざっくりと3つに分けて、説明したい。

一つは、nationの形成には、印刷資本主義(print capitalism)が関係しているという点。フランスをはじめとする欧州の社会・政治単位において、16世紀以降資本主義経済が発達し、新聞や雑誌などの印刷技術が急速に成熟。ただ、どの「国」でも、無数の言語や方言が使われていた。つまり、新聞を発行するためには、共通の「標準語」を統一する必要があった。これによって、それまで交わることも意思疎通することもなかった、遠い土地に暮らす田舎人のあいだに「言語」という共通性が生まれ、「国民」意識が深まっていく。

二つ目に、「想像の」がポイントだ。アンダーソンは、たとえどんなに小さなnationであっても、そのメンバー(国民)は他のほとんどのメンバーに会うこともなければ、聞くことすらないが、一人ひとりが想像の中でその共同体を存在させている、とした。同じnationであるというだけで、一種の共通性を仮定し、オリンピックのような催しでも応援してしまう。そんな深い「横の仲間意識」を心の中で内面化することは、ときに他者のために自らの命をも捧げるような感情を伴う。

三つ目に、nationの形成は、いくつかの主要な要素が組み合わさったモジュラー型の構造として理解できるという点がある。近代に入ると、野火のように世界中でnationが誕生していったが、まったくランダムに生まれたのではなく、互いを模倣しあい、自らの政治的・社会的・文化的な文脈に再編成し、その過程で独自のnationとnationalismが発現した。それらを概観すると、上記のような諸要素(ナショナルな過去・歴史・神話の設計、言語の標準化、相互的な共通意識)や他の要素(国家経済の発展、軍事的単位、領土拡大欲求)などが一貫して登場するという、道具箱的な視点が可能だというのだ。

こうした視点をもとにアンダーソンが打ち立てたimagined communityという概念は、過去40年ほどのナショナリズム研究に凄まじい影響を及ぼした。

しかし、それでも分析射程そのものは西欧にとどまっている。次は、西欧以外の場所で生まれたnationとnationalismをみていきたい。

『想像の共同体』と並ぶ古典的名著には、アーネスト・ゲルナーの『Nations and Nationalism』(1983年)が挙がるだろう

西洋と東洋のナショナリズム

ナショナリズム研究で有名なアメリカの哲学者ハンス・コーンは、そのエッセイ「Western and Eastern Nationalisms」で、西洋と東洋におけるナショナリズムの違いについて、興味深い考察を残している。

コーンは、nationごとに生まれるnationalismを、それぞれに内在する精神状態や性格のあらわれとして分析する。といっても生物学的な規定というよりは、社会的・知的な発展に伴い、そこへの反応や行動パターンにみられる無数の色相から顕現し、常に流動的に変化する国民的性格(national character)とする。

西洋では、イングランドもフランスもオランダもスイスもアメリカ合衆国も、ナショナリズムの勃興は市民的・政治的な事業であったとコーンはいう。民権運動のような政治的目的を抱えたナショナリズムは、いわば自己の社会の成熟という明確な目標意識をもち、結果として、ナショナリズムの誕生に先立ち、あるいはそれと同時に国家(state)が形成され、国民なるものの政治体として国会や法、軍を設立し、運営するようになる。

フランス革命(『民衆を導く自由の女神』)

東洋のナショナリズムは、根本が違う。コーンに言わせれば、文化的なものとして興った。東洋(中欧、東欧、アジア)における初期のナショナリズム先駆者は、政治家ではなく学者や詩人であった。彼らが必死にその可能性を社会に対して説いて回るのだが、そのモデルは結局西洋(西欧)的であり、社会に受け容れられづらい。そこで西洋の合理主義や普遍的基準を批判し、自らの文化的遺産や歴史的栄光、その伝統の特異性を強調し、誇張し、正当化することで、独自のナショナリズムをつくりあげる。それは、西洋において現在の課題を克服すべく興ったナショナリズムとは違い、それに対する反応、あるいは敵対意識から生まれた理想のかたまり、自信不足のために大げさに胸を張る傾向のある、劣等感(inferiority complex)に苛まれたナショナリズムであるという。

この後者のようなナショナリズムーーコーンはドイツ、ロシア、インドを名指しで挙げるーーは、西欧のナショナリズムよりも深みや潜在能力を秘めているが、同時に根深い問題も多く抱えているのだという。

ちなみに、ポストコロニアル研究で世界的に有名な政治学者・歴史学者パルタ・チャタジーもこのコーンの視点に賛同する。東洋は、突然西洋のナショナリズムーーそれは西洋の啓蒙思想や文明的価値観と同義といっていいーーを突きつけられ、その「進歩」や「近代化」の大波に乗らざるをえないのだが、その過程で自己の「後進性」や、今や普遍的とされつつある価値観と自らの文化とのあいだのズレと対峙する必要があり、大きな矛盾(liberal dilemma)が生じる。その理由は、そもそもナショナリズムが、人類や社会の発展過程において自然と生じる「現象」として捉えられてしまっているという政治思想議論上の問題(problem)にあり、そうではなく、ナショナリズムも他の政治的イデオロギーの一つとして、歴史的必然性を伴わないものとして議論すべきと主張するのだ。

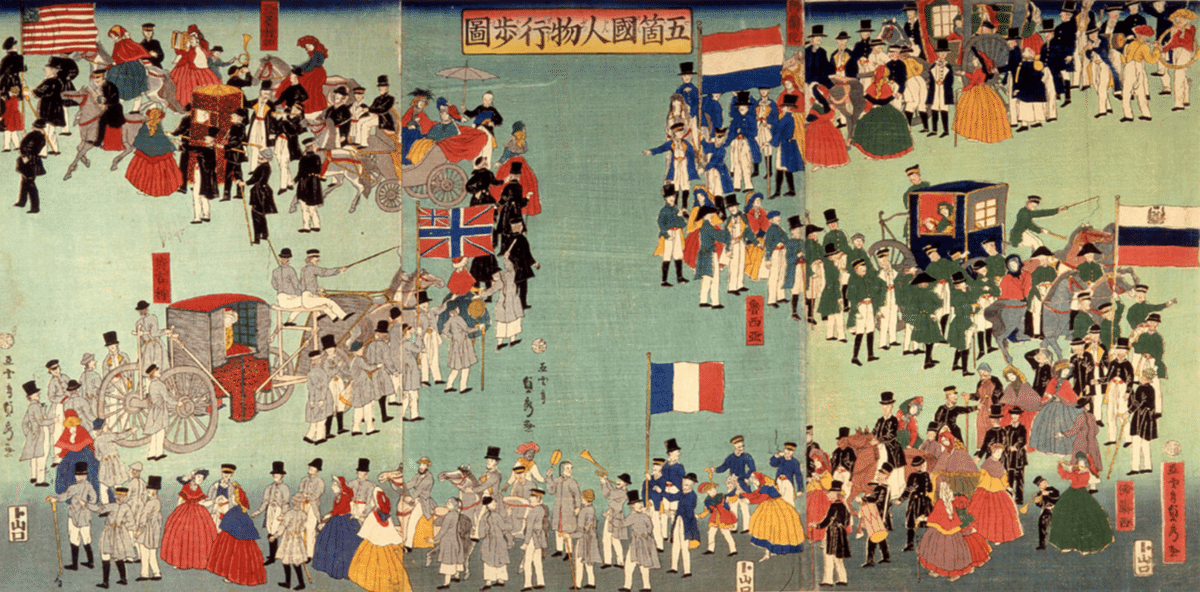

日本のナショナリズムにおける「矛盾」や「劣等感」は、江戸時代後期以降さまざまな形で顕現してきた。司馬遼太郎の傑作『坂の上の雲』でも、明治時代の日本人の葛藤やジレンマが描写されている(司馬の他著も必読)

中立的なひとつの概念として、ナショナリズムを学ぶ

と、ここまでネイション(国民・国家)とナショナリズム(国民主義・国家主義)の誕生、そして国・地域のおける差異について簡単にみてきた。

ただそれは、どの視点が絶対的に正しいかという議論ではない。僕がここで紹介したのも、無数にあるナショナリズム研究の成果のうち、個人的に興味深いと思った視点をあげただけ。事例をもって反論してもいいし、なるほどと思ったなら受け入れてもいい。

ともかくいえることは、「ぶっちゃけ、ナショナリズムってなんなのか?」という冒頭の問いに対する答えは、導き出すのが非常に難しい。だからこそ今でも、人文学・社会科学を通してナショナリズム研究は日々進化しているし、ある意味でコンセンサスはない。それでも、今回のセミナーに参加していえることは二つある。

一つは、僕たちは今、ナショナリズムというものの進化過程の真っ只中に生きているということ。

産業革命以降、競走のように国民や国家という単位を築きあげ、その境界線を引いてきた人類。帝国主義や資本主義経済システム、世界大戦やその後の国家間条約を経て、現在は経済や政治、文学や教育にいたるまで、「国際(インターナショナル、international)」なるものを語ることが当たり前になっている。

それと同時に、保守派や孤立主義の台頭、外国人嫌悪(ゼノフォビア)や移民・難民の排除など、つながりすぎてしまった社会に対する反発も、世界各地で同時多発的に勃発している。僕らが生きているのは、ナショナリズムの時代でありながら、それと同時進行で急速に国際化しているという、奇妙な人類史の通過点であるだろう。

こうした過激な報道が世に出回ることも衝撃だが、ナショナリズムはもっと身近(同僚や友人との会話、SNSなど)に起きている(出典:論座)

もう一つは、ネイションとナショナリズムは、人類の近代というものをもっともよく表す象徴の一つであるということ。

進歩、民主主義、工業化、自決。あらゆる近代の物差しは、国民や国家という単位で構想・組織・運営されてきた。ネイションやナショナリズムは、概念史学の記事で紹介した歴史学者ラインハルト・コゼレックのいうbasic conceptだ。血液の説明なしに人間の身体のことを語れないように、ネイションにもナショナリズムにも代替がなく、それなしでは世界もその歴史も語れないような概念なのである。

これらを踏まえてセミナーでは、ナショナリズムの仮の定義を導き出した。それは、

ネイション(国民・国家)という概念やナラティブや表象を構築・再構築することに寄与するあらゆる言説や行動

という感じで(一言一句どうだったかは思い出せない)、またこの定義を用いてネイションやナショナリズムを考えなおしていく際に重要になる越境文化学的な視点として、以下が挙げられた。

- ネイションやナショナルな想像・表象における、国際的(international)な次元を理解する

- 様々な状況におけるナショナリスティックな語彙や図像、修辞と、それらの移動(migration)や私物化(appropriation)の過程を再構築・復元する

- 多様な行為者がナラティブを創造・展開し、共同体の境界線やアイデンティティを再定義するうえで果たす役割を明確にする

- ネイションを、排他的かつ重複的なアイデンティティを主張する他の様々な「想像の共同体」の一つとして位置づける

ナショナリズムというと、極右の過激派や日本だと靖国神社参拝のような、ネガティブなイメージが連想されやすい。確かにその思想や行動と、過度な排除の力学が結びついたときには、暴力性を帯びることもある。

しかし、上の仮定義や越境文化学の視点のように、ネイションやナショナリズムを中立的に捉えることことも重要だろう。基本的な概念としてはネガティブでもポジティブでもなく、一つの視点・信念・イデオロギーなのだから。

つまり冒頭の問いにつなげると、「日本」や「日本人」という言葉やイメージが用いられるたびに、ある特定の国民・国家という概念やナラティブ、表象が構築されていると気づくことであり、それがなにを意味するのか追うことで、自己を取り巻く「日本観」の輪郭があらわれてくる。

それをフィクションと呼ぶ人もいるかもしれないが、僕にいわせれば、この世界に明確な「日本」などという”もの”は存在せず、それは日々、多様な行為者の言動によってリアルに形成・再形成されている、発展途上の概念だ。

当然ながら、それは日本以外の場所でも起きてきた。歴史をひもとくと、いかにナショナリズムが十人十色であるかがわかる。

次は、五つの国(フランス、ドイツ、インド、日本、中国)を例にあげながら、ナショナリズムの多様な形態について簡単に学び、比較してみたい。

十人十色のナショナリズム:五つの様相

フランス:「農民」から「フランス人」へ

フランスの18〜19世紀のナショナリズムには、文明性というものが密接に関わっているらしい。Eugen Weberが著書『Peasants into Frenchmen(農民からフランス人へ)』で主張するには、18世紀後半までは多様な言語(方言)や生活様式が混在していた「未開人の国」が、フランス革命を経て、「国民としての統一・団結」という概念を得た。すると、それまで当然とされていた多様性が初めて問題となる。特に顕著だったのは、「村」と「町」の二項対立だ。村や村民は、貧窮していて、野蛮で、体色も黒く不器用で、その田舎人の特徴がそのまま知的・文化的な後進性、無知、感情の欠如、非合理性、迷信深さなどに直結しているとされた。これは例えば、1860〜80年代の小学校の報告書をみると、生徒の「文明度」やフランスの文明化における学校の役割に言及していることから推測できる(他にも当時の雑誌や演劇、ポスターなど文献多数)。それに対して都市部で教育を受け、マナーや振る舞いを改め、標準的なフランス語を使い、歴史や哲学、倫理を学び、洗練された文化に身を置くことで初めて、「フランス人」という国民になることができた。

ドイツ:テウトネス民族とドイツ語

そのフランスの占領下にあったのが、19世紀初頭のドイツであり、彼らもまた、ドイツ国民なるものを必死に構想していた。その一人が哲学者ヨハン・ゴットリープ・フィヒテだった。ナポレオン占領下の1807〜08年のベルリンの街頭でフィヒテがおこなった有名な連続講演『ドイツ国民に告ぐ』では、ドイツ人という民族の系統が強調されている。現代のドイツ人は、古代ヨーロッパのテウトネス民族から派生しているが、その民族的な純粋性は他のテウトネス系の民族(スカンジナビアやフランス)とはまるで異なる。その理由は、言語にある。言語とは自然現象であり、それを話す人々と共に有機的に進化する。現代のドイツ語には、古来の精神が多分に生き残っているし、そうした身体的・精神的な表現や知識は、ドイツ人という民族の血を引く子孫のみ、真に理解することができる。逆に、民族的にドイツ人であることとドイツ語を話すことという二つの条件を満たさない者は、誰一人ドイツ国民とはいえない、とフィヒテは主張するのである。

フィヒテの『国民に告ぐ』を描いた絵画。Arthur Kampf、1913年(出典:AKG Images)

インド:物質的な西洋、精神豊かなインド

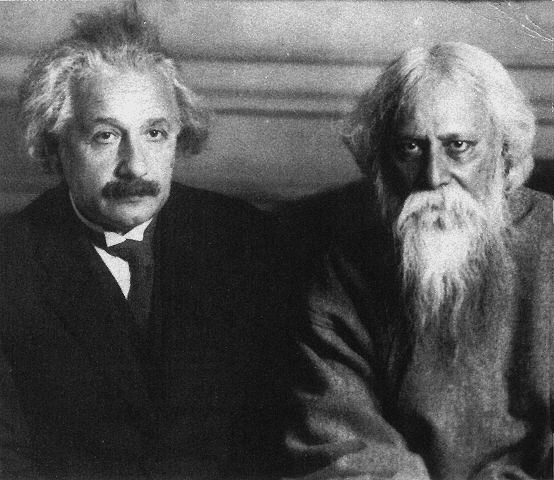

欧米で世界で初めて熱狂的なファンや支持者を獲得したアジアのカリスマ的存在といえば、インドの詩人・思想家ラビンドラナート・タゴールだろう。世界が第一次世界大戦の大渦に巻き込まれている1917年、タゴールは米国や日本を歴訪しながら講義をおこなうが、その中に「Nationalism in the West(西洋におけるナショナリズム)」がある。タゴールいわく、西洋はその近代化事業を通じて、大きなものを失った。それは、国民や国家、ナショナリズムという政治組織形態へと踏み切った結果、物質的進歩の達成に成功したが、その「機械」は同時に精神世界の豊かさや有機的な社会を呑み込んでしまったことだという。インドには、それがある。家族や近隣のコミュニティと密接につながり、温かく有機的な生命や文化性が育まれてきた。そこには物質的進歩こそ少ないかもしれないが、豊かな魂や精神世界が存在する。しかし西洋的なナショナリズムが持ち込まれることで、その地盤すら剥ぎ取られ、関係性や権力構造は抽象化し始めている。インドは抽象物ではなく、生きた感覚をもった人々の集まりである。タゴールのこうした主張は、国家やナショナリズムを追求するあまり勃発した大戦の惨憺たる悲劇を前に、「西洋は物質的進歩、東洋は豊かな精神性」という新たな文明的使命を世界に訴える悲痛な叫びだったのかもしれない。

「東洋の叡智」の代表者としてアインシュタインなどとも親交が深かったタゴール(出典:Wikipedia)

日本:天皇とウルトラナショナリズムの心理

なぜ日本人は、世界を相手に戦争をふっかけたのか?多くの人が向き合ってきたこの問いに対して、20世紀を代表する思想史家丸山眞男が出した答えは、超国家主義(ウルトラナショナリズム)だった。未だ戦争の余韻が抜けない1946年、丸山は書く。日本という極東の島国では、道徳の感覚が西洋と異なった。西洋社会では、道徳は個人の精神の奥底から生じるが、日本人の場合、個人の外に根っこがあり、それが個人の行動を通して発現すると捉えられていた(これを丸山は道徳性の外面化と呼ぶ)。物事の良し悪しが個の良心ではなく、「国民」としての活動の中で評価される。その国民を司るのは、天皇という絶対的な存在だ。つまり、相対的に天皇に「近い」者が偉くなり、権力を握るようになる。

日本には独裁者は登場しなかった。いや、できなかった。独裁者たる者は、自由に意思決定を下せる行為者でなければならないが、日本国民にはその概念が欠如していた。すべての個人や集団は、より優等な地位に立つ個人や集団によって統制されつつ、自己より低い階層に対しその権力を行使するという構造を社会として生み出したからだ。リーダーになったとしても、自らを能動的な統制者とみなすものは皆無。むしろどこか別の場所で確立された規制に従う者として自己認識した。したがって、絶対的な存在は生まれないが、それぞれが天皇との相対的な距離を執拗なほどに内面化し、権力行使を正当化する。権力が抽象化されていく。

そこに、「抑圧の転移(transfer of oppression)」が生まれた。上からの抑圧に耐え、下へ発散する。一つの巨大な鎖で結ばれたこの国民や国家という帝国主義の機械が国際政治の舞台に進出すると、当然のごとく国家間でも同じ転移構造を再生産。列強からの抑圧を受ける代わりに、中国やフィリピン、台湾といったより脆弱な国々に圧迫をかけ、「天皇」でもって正当化することができた。丸山はこれをウルトラナショナリズムの心理とし、日本の戦時中の蛮行をもって、ナショナリズムとその暴力性の可能性を示した。

中国:「屈辱」のナショナリズム

その日本の暴力性を直接被ったのが、中国だった。日清戦争に敗北し、第一次世界大戦中には二十一か条の要求を突きつけられ、日中戦争では満州占領、南京でも少なくとも数万人の一般市民が日本兵によって虐殺・強姦された。そこで生まれたのが「国恥」という概念だ。かつては世界の中心に立ち、文明を牽引した華の大国中国。しかしアヘン戦争以後、欧米列強によって度々国土は侵略され、小国であるはずの日本にさえ屈辱的な敗北を喫した。中国国民党、そして共産党はこの19世紀半ばから20世紀半ばの約100年間を「百年国恥」とし、教科書や歴史博物館、大衆向けの歴史書、オンライン展示会、映画、辞書、学術雑誌などあらゆるメディアで喧伝することで、国民としての「屈辱」を忘れないよう仕向けた。国際政治学者ウィリアム・A・キャラハンによれば、この国民の屈辱というものは単なる他国への批判や敵対意識だけではなく、自分たちの弱さや途方もない悪運、それを好転させる実力者不在の現実など、一種の自己批判としての概念でもあるという。さらには、国恥は中国に限ったことでもなく、世界中に類似概念が存在することから、広義のナショナリズム理解において、国民や国家が抱える不安や恐怖といった負の心理に光を当てる重要性を教えてくれるのではないか。

英、独、露、仏、日が中国を分割する風刺画(出典:Wikipedia)

あらゆる世界に潜むナショナリズム

これら五つの例をみるとわかるように、ナショナリズムは国によってまったく異なる質感をもつし、一国の中にも時代や土地、人によって多数のナショナリズムが存在する。

その中でももっとも共通しているのは、もしかすると、忘却と誇張のメカニズムかもしれない。

人は自らが犯した過ちは、正当化するか忘れてしまう。他者から被った害は癒えない傷口のように記憶に残るし、他者との差異は何倍にも拡大して見える。そうした傷や差異を誇張することで、自らの不幸に同情し、特異な存在であると言い聞かせ、アイデンティティを保持する。

集団においても、この心理は変わらない。むしろ、”同質”の他者との団結が伴うため、相乗効果の力学がはたらき、より極端に発現しやすいのではないか。

***

最後に紹介したいのは、無数にあるナショナリズムの形態の一つとして僕が個人的に着眼した、自然や風土や環境をめぐった言説という世界に潜むナショナリズムだ。

このセミナーの期末論文を書くうえでとりあげたのは、京都学派の哲学者・倫理学者和辻哲郎が1935年に刊行した『風土ー人間学的考察』という本。

この本は、歴史や人類学的な観察を通し、人間がその暮らしを営む土地の気候や地形的特徴とどのような関係性をもつか考察するという試みだ。和辻は非常にユニークな視点を展開し、『風土』を日本だけでなく世界に知らしめた。その反面、和辻の文化・歴史理解は所々過度に単純あるいは表面的で、一つの風土内における多様性も軽視しており、地理的決定論として各方面から批判されてきた。

それはさておき、僕が検討したかったのは、いかに和辻が風土というテーマの考察を通して、同時に「日本」や「日本人」という表象・イメージを構築しているのかだった。

和辻はいう。日本人は、その豊かな四季や台風という気候性を受けて、「しめやかな激情」や「戦闘的な恬淡」という素晴らしい国民的性格を発展させた。また、日本の家の構造や祭り事(政)をみれば、いかに夫婦間や天皇との間に「へだてなき結合」があるか、ひいては日本という国家が「感情融合的な共同態」であるかがわかる。これらの特徴は、欧州や中国にはない。むしろ、欧州はつまらないし、中国は日本の足元にも及ばない… という過激な表現は避けているが、こうした論調が『風土』全体に一貫してみられる。

つまり、風土という主題を論じているようにみえて、実は同時に「日本」や「日本人」という概念も論じているのである。しかもそれが欧州や中国という他の文化と比較することで、初めて成立する。越境文化的な複雑な力学やテーマ性を見抜く必要があるということだ。

これを僕は和辻の『風土』におけるナショナリズムとし、論文を「Nationalizing Nature, Naturalizing Nation(国民化された自然、自然化された国民)」と題した。興味のある方は、ページ最下部より全文(英語)お読みいただければ。

***

いかがだっただろうか?

ここまで長々とナショナリズムを追ってきた中で、いかにナショナリズムが身近なテーマなのか、日々僕らの世界体験や理解に影響をもたらしているのか、少しはイメージが湧いてきたかもしれない。

僕の専攻は環境人文学・人類学で、研究テーマは人間と人間ならざる存在の関係性だけど、この議論においてもナショナリズムは必ずといっていいほど登場する。

「日本らしい環境対策を」

「この国の古き良き伝統や文化に見習って」

「東洋と西洋の世界観を統合し」

ナショナライズされた(nationalized)表現は、人々に理解してもらいやすい。「うんうん、たしかに」とか「日本人はやっぱりそうでなくっちゃ」とか、感情や道徳観が動かされやすい。それは人々に希望ややり甲斐やアイデンティティをもたらす一方で、意識的・無意識的に境界線も生み出すこととなり、時に排除や競争の力学の種ともなってしまう(詳しくはこちらの記事を)。

繰り返すようだけど、ナショナリズムは元来ポジティブでもネガティブでもない。状況や文脈によってどちらにも転びうるし、大抵は両方だろう。

ともかく僕らが生きているのは、あらゆる意味で「国」「国民」「国家」なしでは社会を考えられないという現実だ。

そこではきっと、これらの概念がもつ二重性に気づくだけでなく、そもそも人間がつくりだした創造物であること、それに、偶然歴史がもたらした創造物で、必ずしもこれからの将来あり続けるものではないという可能性に気づくことが大切になる。

そうした気づきの先には、この世界の不思議がもっとたくさん待っていることだろう。

主な参考文献

Renan, Ernest. “What Is a Nation?” In Becoming National: A Reader, edited by Geoff Eley and Ronald Grigor Suny, 41-55. New York, NY: Oxford University Press, 1996.

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, England: Verso Books, 2016.

Kohn, Hans. “Western and Eastern Nationalisms.” In Nationalism, edited by John Hutchinson and Anthony Smith, 162-65. London, England: Oxford University Press, 1994.

Chatterjee, Partha. Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse. London: Zed Books, 1986.

Weber, Eugen. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914. Stanford: Stanford University Press, 1976.

Fichte, Johann Gottlieb. Addresses to the German Nation. Translated by R. F. Jones and G. H. Turnbull. Chicago and London: Open Court, 1922.

Tagore, Rabindranath. Nationalism. San Francisco: The Book Club of California, 1917.

Maruyama, Masao. Thought and Behavior in Modern Japanese Politics. Edited by Ivan Morris. Oxford: Oxford University Press, 1969.

Callahan, William A. “National Insecurities: Humiliation, Salvation, and Chinese Nationalism.” Alternatives 29 (2004): 199–218.

和辻哲郎. 風土――人間学的考察. 岩波書店, 1963.

おすすめ文献リスト

アーネスト・ゲルナーの『Nations and Nationalism』(訳書:『民族とナショナリズム』)

エリック・ホブズボームの『Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality』(訳書:『ナショナリズムの歴史と現在』)

アントニー・D・スミスの『The Ethnic Origins of Nations』(訳書:『ネイションとエスニシティ――歴史社会学的考察』)

論文

期末論文では、和辻哲郎の『風土』を細かく分析しつつ、ナショナリズムの要素を洗い出し、越境文化学的な視点で考察することで、風土や自然に関する議論がナショナライズされる過程を解剖しました。興味のある方は、どうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?