どうしようもない時は、呪術!〜北千住には呪術がいっぱい!?|サンプル・ワークショップ2021『ほり出す。』〈文化人類学〉開催レポート

2021年7月18日に、文化人類学者の磯野真穂さんを講師に「北千住で呪術を探す」ワークショップを開催しました。

北千住…?呪術…?そう思われる方も多いかもしれません。まさにそんな思いを携えて参加したメンバーからのレポートをお届けします!

〈書き手:秋谷悠太 編集:松井周の標本室運営〉

〈ワークショップタイトル〉

『北千住で呪術を探す』

〈講師〉

磯野真穂さん 人類学者

私たちは科学の子?

「北千住で呪術をさがす」

このワークショップタイトルを目にしたときに、文化人類学ってどういう学問なんだろう?呪術を探すってどういうワークショップだろう?そもそも呪術って何?と知らないことのオンパレードでした。何か未知なる刺激を感じ参加を決めたことを覚えています。

いよいよ当日。

ワークショップは磯野さんの「みなさんは今までの人生で呪術を使ったことがありますか?」という問いからスタートしました。

(磯野さんの熱量につい引き込まれる参加者)

皆さんは、どうですか?おそらくNOと答えるのではないでしょうか。会場でも、私を含めて呪術を使ったことがあると答える人はほとんどいませんでした。私たちは21世紀を生きる科学の子です、そうですよね?しかし、このワークショップが終わる頃には呪術を使ったことがないと言い張る人はいなくなると磯野さんは予言します。

結論を言ってしまうとその通りでした。レポートを読んでいるあなたも、きっとこれまでに呪術を使った事があるはずです。

そもそも呪術とは

呪術を探しに行こうにも、まず私たちは呪術が何たるかをはっきり掴めていません。

この場では「呪術とは、時空を超えて未来をコントロールしようとする行為である」と定義されました。

時空を超えて…?未来をコントロール…?まだピンときません。私は藁人形に釘を刺して嫌いな人を呪うといった類のことを想像していましたが、呪術にはいろいろな種類があるようです。

また、今回の街歩きではもう少し広い枠組みで街を見てみようと、呪術以外のものの捉え方も教えていただきました。

具体的には、アニミズム、マナイズム、感染呪術、類感呪術、憑依の5つの思考の形です。

アニミズム:万物に人格的な特徴を備えた魂(=霊の存在)を見出す

マナイズム:モノや人など全てのものに宿る超自然的な力に対する信仰

呪術:特別な力を用いて行為者が何らかの行為を行うことで、ある対象を望んだ方向に操作しようとすること、そうしようとする信念のこと。

ーー感染呪術:部分が全体に影響する、接触したり、全体の一部であったり、あるいは原因になっていたものは、そうで亡くなった後も効果を及ぼしあう

ーー類感呪術:似たものは似たものを呼ぶ

憑依:霊が人間に憑く。シャーマン:予言や託宣を行う人々

5つの考え方について磯野さんから解説を受けたのち、理解を深めるべく、グループに分かれて各々の体験談をシェアしたり、ディスカッションを行いました。

〈グループでシェアされた具体例〉

グループ1:

お地蔵さんの頭を撫でるとご利益がある、犬が子沢山なことから安産祈願のために戌の日にお参りをする

グループ2:

雛人形・五月人形をかざり子供の成長を願う、熊手を買い運をかき込む

グループ3:

頭がいい人と一緒にいれば頭が良くなる、好きなタレントさんが愛用しているサプリを飲むことで自分もその人と同じように綺麗になれる

グループ4:

ご縁がありますようにとお賽銭は五円をいれる、末長く生きられますようにと年越し蕎麦を食べる、芸能人の髪型を真似ることでレベルアップする

具体例を聞くと、自分の身の回りにもよくあると感じませんか?

私たちもだんだん楽しくなってきて、また磯野さんの絶妙な合いの手&解説により会場はどんどんヒートアップしていきました。

私も、ししゃもを頭から食べた方が頭が良くなる思っており何の疑問も持たずに実践していましたが、よく考えるとどこから食べても関係ないはずでおかしなことをやっています。

こうして例をあげてみるだけでも、いかに私たちの日常には呪術的な行為が溢れているかがわかります。未来に対してなんとかして影響を及ぼしたい時のアクションは呪術的になるのかもしれません。話す中で呪術が「時空を超えて未来をコントロールしようとする行為」という意味が腑に落ちてきて、短い間でしたが呪術を見つける作業は思った以上に盛り上がりました。

なるほどと思ったのが、漫画「DEATH NOTE」の例です。物語の序盤で

主人公がノートに名前を書く

↓

名前を書かれた人が死んだとニュースで流れる

私たちはこの流れを観ただけで瞬時にこのノートに“名前を書かれた人は死ぬ”ということを理解できます。しかしどういうノートであるか説明されるのは、実はもっと後なのです。

それでもノートと死をすんなりと関連づけられるのは、類感呪術的な発想が私たちの生活に根付いているからなのだそうです。確かによく考えると、なぜ分かるのか、不思議ですよね。

呪術的な習慣や考え方は想像したよりもずっと自然に、私たちの中にあるのかもしれません。

いざ、フィールドワーク!

残りの時間は今回のワークショップの目玉でもあるフィールドワークです。ペアを組んで1時間、獲得した5つのフレーム(アニミズム、マナイズム、感染呪術、類感呪術、憑依)に当てはまる景色を探しにいきます。

磯野さんからは、「厳密に呪術に当てはまるかどうか吟味しなくて構いません。ここまでに得た視点をもとに街に出ると、景色がどのように目に映るのかを体験してください。気になったものは全部、付箋に書いたり、写真に撮ったりして持ち帰ってください」とのアドバイスがありました。

いよいよ、ペンと

付箋を手に北千住へくり出しました。

いざ!

北千住は松尾芭蕉の奥の細道の出発点らしい。なんとなくここがいい場所に思えてくる。芭蕉像の横には「吸い殻を 捨てる行い 場所違い」という吸殻のポイ捨てを喚起する一句。おそらく芭蕉の句ではない。

自販機にはビックルソーダ。ミルクオリゴ糖入り!と書かれていてなんとなくお腹に良さそうである。自販機限定!!ともかかれていてなんとなく貴重な感じがしてくる。

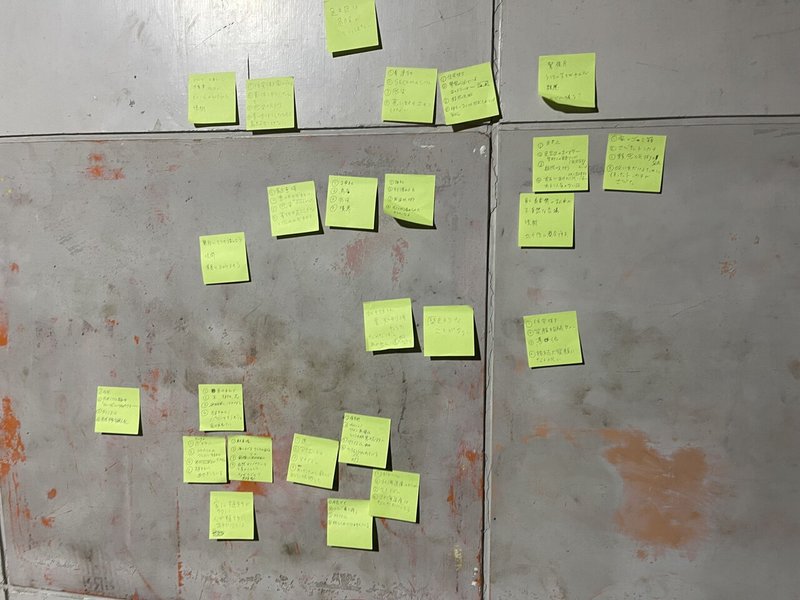

集めたものを分析、そして発表

1時間のフィールドワークを終え、詳細を書き込んだふせんを壁に貼っていきます。それを見ながら呪術の種類を分類し、各グループで分析を行った後、全体発表を行いました。

(いつも身振り手振りを交えて全力で語って下さる磯野さん)

(皆さん暑い中を歩き回ってきたのに、途切れない集中力…!)

会場にはたくさんのふせんが集まりました。

皆さんの発表を聞いて、呪術を使って人の興味関心をひこうとしているものが街にたくさんあったことにめちゃくちゃ驚きました。

またグループは商店街に行くチーム、南の方に行くチーム、住宅街に行くチームなど分かれていたので、エリアごとの違いも楽しめました。

駅の方には商品がいかに特別かを訴求する広告系が多い一方で、住宅街には警告系が多かったようです。「見ているぞ」と言わんばかりに目の看板があるけど、周囲にはカメラが設置されている気配はなかったり…。

他のグループの方がみつけた「オールブラックス、黒澤明、ザ・バンド、荒井由美、細野晴臣のファンがいるお店KEN」という謳い文句が書かれた居酒屋。ぜひ一度行ってみたい。

(分類の仕方もグループごとに個性が出ていました!)

呪術が教えてくれるもの

最後は、磯野さんと松井さんの対談で締めくくりました。

磯野さん「ギリギリまで頑張って、もうどうしようもない時に使うものが呪術です。私たちは偶然や不運に晒されながらも、どうしても勝ち取りたい未来がある。そういう時に、そのどうしようもなさを埋め合わせる手段が呪術なんです。

例えば、『西太平洋の遠洋航海者』(ブロニスワフ・マリノフスキ 著、増田義郎 訳、講談社学術文庫)によると、トロブリアント諸島 [※ニューギニア島の東部沖にある島嶼群] に住む民族は、自作のカヌーで大航海に出かけます。そのため、事故に遭わないように、カヌーの製作中に危ない精霊を追い出すといった、色々な呪術をかけます。これは科学技術に頼らないなんて野蛮だ、という人もいるかもしれませんが、彼らはカヌーを作る技術は素晴らしく高いんです。非常に精巧なカヌーを作った上で、最後の手段として呪術を使っている。構造としては毎日12時間勉強して試験に臨む受験生が五角鉛筆 [※五角(ごかく)→合格(ごうかく)とかけて、縁起が良いとされる] を持つことと同じですよね。

どうしようもなさに抗う最後の手段、と思うとどんな民族でも私たちとのつながりが見えてきます。」

それに対して、俳優も稽古の限りを尽くしたあとは神頼みというか、本番前に行うルーチンを持っていたりする、と返す松井さん。私も俳優なのでその気持ちはよくわかりました。演劇と人類学、それぞれの観点からのやりとりはとても面白く、締めくくりというより、このまま第二部が始まってしまうのではないかという盛り上がりでした。

終わりに

普段街を歩いているとき、たとえば面白いものを探そうと歩いている時でも、基本的には自分が普段から気にしているものにしか気づくことができません。呪術を探すフィルターを通して街を歩く体験はいつもと違った街の印象を感じたり、いつもなら見つけることができなかったものを見つけられたりして、これって実はすごいことなんじゃないかと思いました。

街でお気に入りの呪術を見つけられた時はすごく嬉しかったです。

あと個人的には磯野さんのパワフルで人を前に向かせるような、人柄の素敵さがとても印象に残るひと時でした。

「世の中は科学も溢れているが、ぎりぎり頑張ってもどうしようもない時の最終手段として呪術が発動される」とおっしゃっていた磯野さん。

北千住はそんなどうしようもない人たちの想いに溢れた街だと再確認できた1日でした。(大満足!)

磯野さん、ありがとうございました!

※撮影のために一時的にマスクを外しました

〈講師プロフィール〉

磯野真穂(いそのまほ)さん 人類学者

人類学者。専門は文化人類学・医療人類学。博士(文学)国際医療福祉大学大学院准教授を経て2020年より独立。新しい学びを探るオンラインメディアFILTRにて人類学のオンライン講座を開講。身体と社会の繋がりを考えるメディア「からだのシューレ」にてワークショップ、トークショー、読書会などを開催。著書に『なぜふつうに食べられないのか――拒食と過食の文化人類学』(春秋社)、『医療者が語る答えなき世界――「いのちの守り人」の人類学』(ちくま新書)、『ダイエット幻想――やせること、愛されること』(ちくまプリマ―新書)、宮野真生子との共著に『急に具合が悪くなる』(晶文社)がある。(オフィシャルサイト:http://www.mahoisono.com / Blog: http://blog.mahoisono.com)

松井周の標本室とは

松井周が主催する、スタディ・グループです。

芸術やカルチャーに興味のある、10代~80代で構成されており、第2期(2021年度)の活動期間は2021年4月~2022年3月の1年間です。

標本室メンバー自身も「標本」であり、また、標本室の活動を通しあらたな「標本」を発見していきます。

「標本」を意識することで世の中を少し違った目線で見たり、好きなことを興味関心の赴くままに自由に話しあえる場を作りたい。

そんな思いのもと、テーマに応じたトークイベントやワークショップを開催し、ゆくゆくは演劇作品のクリエイションを行っていく予定です。

お問い合わせ:hyohonshitsu@gmail.com

サポートは僕自身の活動や、「松井 周の標本室」の運営にあてられます。ありがとうございます。