J1第6節 浦和レッズ対川崎フロンターレ データレビュー

前節後半アディショナルタイムのCKで菊池に決められてしまい神戸と引き分けたフロンターレ。内容も圧倒したわけではなくモヤモヤしたフロサポも多かったはず。そんな今節は埼スタでの浦和戦。ここはノエスタとは違って苦手意識もあまりないと思う。前半の試合内容は悪くないが雨風の影響かところどころで精彩を欠いてしまったフロンターレだったが前半終了間際に山根から悠へのクロスで先制点。後半始まってすぐに3点を決めたフロンターレは脇坂が5点目を決め圧勝した。

以下文中にでてくる独自の言葉です。詳しくはリンクをクリックしてください。

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

1.スタメン

2.前半~碧の落ちる動きのメリットは?~

最初にフロンターレの前半は悪くなかったと書いたが柏戦や神戸戦のように相手のプレスにハマっていたわけではなかったから。詳しくは後の試合内容で。EPPを見ると前半は浦和が37.8でフロンターレが23.9と相手守備ブロックの中にパスを通していたのは浦和。

フロンターレのハイプレスを突破するとスペースがあるためそこにパスが入ることが多かった。さらに攻撃の左右の偏りはなく両サイドを使うことができていた。回数で言うと左右のバイタルハーフでほぼ同じだが、浦和の右は横パスからが多いが左は縦パスで直接バイタルハーフはパスが通ることが多かった。これは右WGで使われた悠がまだサイドの守備に慣れていなかったからかもしれない。ただそこからチャンスになったのは少なかった。それはPPSにも現れており浦和は153.5と高い数字になっている。ライン間にボールを入れることはできたがシュートを打つことができなかった。

対するフロンターレはEPPは低くPPSは高いためなかなか崩しきれなかったとわかる。若干右サイドに偏っており右バイタルハーフの6本に対して左は3本と2倍のパス数が通っている。逆に言えば左のバイタルハーフにパスが入らなかった。また裏へのパスが0本と相手のラインを押し下げることができなかったことも原因。

・直近2試合に対する対応策

柏戦と神戸戦はともに相手チームの守備に苦しめられた。柏は中を閉めてSBに出たところで縦切りをし、神戸はサイドチェンジをさせないように同サイド圧縮守備を行ってきた。やり方は違うが両チームとも442だった。フロンターレのビルドアップは2CBが出発点でそれに対し相手は2トップなのでプレスがはまってしまう。ハイプレスをかけなくても2トップが2CBの前に立てばそれだけで前進を止めることができる。そこからのプレスのかけ方は先述したとおり。5分20秒のシーンは2CBでビルドアップしたためプレスがはまってしまいボールを奪われた。それへの対応策をフロンターレは今節やってきた。

これは8分20秒から30秒までのシーン。山根からクロースロールで落ちた碧を含めた3枚で左に運び谷口へ。その谷口の前にスペースがあるのでドリブルで運び長谷川へ。何気ないシーンだがこれが2試合への対応策だと思う。2CBに対して2トップではまってしまうので3枚でビルドアップしようというもの。主に碧がDFラインに落ちて3バックを形成していた。

3バックでビルドアップすると2トップに対して数的優位なので安全にビルドアップが可能になる。そういう意味では最近相次ぐDFラインのミスも減らすことができる。ただ最も大きな効果は相手の2トップの脇にスペースができる。先述したように2トップに対して2CBだと前に立たれてしまう。しかし3バックならば誰かの前にはスペースがある。そこで前に運ぶことができるし、2トップの一角がプレスに来たら他を使えば良い。20分25秒のシーンもそう。

では何故碧がこの役割をやる必要があるのか。それはこの試合の右WGがストライカーの悠だから。碧がDFラインに落ちることで山根を高い位置に押し上げることができる。そうすると碧が元々いた内側のスペースを悠が使うことができる。こうすることでダミアンとの疑似2トップになる。本来ならプレス耐性の高くないシミッチをDFラインに落としたいがこの試合は碧が落ちることの方がメリットが多かった。

ここまで碧がDFラインに落ちるのは2トップに対する対応策として紹介したが、後半はこの動きが少なく前半もやらない時もあったので鬼木監督というよりは碧のアドリブかもしれない。ただこの動き自体はかなり良かったと思う。

・ハイプレスで間延びしたライン間

今シーズンはまだ2試合しか書いていないがどちらでも書いたのがハイプレスについて。柏戦ではシミッチが空けたスペースを使われた。今節もそのシーンがいくつかあった。一方で神戸戦ではシミッチがとどまったことで一気に突破されることは減った。

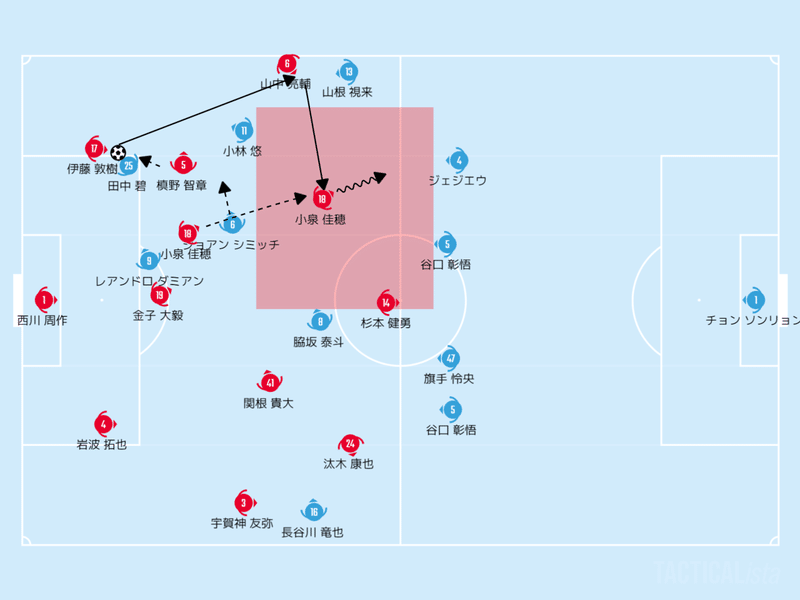

フロンターレのハイプレスは2つあり、一つ目はWGが相手のSBへのパスコースを切るように外切りでプレッシャーをかける。二つ目は碧が相手のボランチへのパスコースを切るように縦切りでプレッシャーをかける。今回は二つ目のシーン。このシーンでは伊藤と槙野の位置が逆になっているが同じように碧が伊藤にプレッシャーをかけた。それに伴ってシミッチも前に押し上げる。山中にパスが出ると小泉はシミッチが空けたスペースでパスを受け、そのまま疑似カウンターのような形になった。このときの小泉の動き出しが上手く、シミッチの背中から動くことでフリーになっていた。このようなシーンが他にもあった。こういう場合守田であれば守備範囲が広いので個の力でどうにかなったがシミッチの場合はちょっと厳しい。ここは対策が必要だと思う。

3.後半~WGが外された時の相手ボランチへの対応~

後半開始直後にフロンターレが3点入れ、後半はフロンターレペースに。フロンターレペースになったとはいえボール支配率は浦和の52%でボールを持つ時間は浦和の方が少し長かった。しかしフロンターレペースに感じたのは上図を見るとわかる。ライン間にパスを通せるようになり前半は右サイドに偏っていたのが左サイドのファジーゾーンにもパスが通るようになった。最も変化があったのはフロントエリア。前半は3回だったのが後半は8回に増加した。フロンターレが調子良いときによくやるのはIHなどがフロントエリアに降りてきて遊びの球を出させる。後半はこれができるようになったのでより他のスペースにパスを出すことができていた。実際にEPPは52.8になりPPSは29.1になった。どちらもほぼ平均と同じ値。効果的なスペースにパスを出すことができて相手を崩しシュートの機会が増えた。

対する浦和はEPPは20.2になり効果的にパスを回すことができなかった。しかしシュート数は前半の2本から4本に増えPPSは75.3と前半の約半分になった。おそらくフロンターレのハイプレスを突破することが増えできたスペースを使うことでシュートを増やすことができた。ただ4本中2本はペナルティエリア外からのシュートで決定機ではなかった。

・前節取り上げたシーンの改善点

前節のレビューでハイプレス時に相手のSBにパスが出た時のフロンターレの対応を取り上げた。

フロンターレは基本SBにパスが出るとIHが横に出て対応する。前節はこのときIHがもともといたスペースにいる相手ボランチをフリーにしてしまいそこから展開されてしまった。前半で紹介したシーンも状況は違うがIHがもともといたスペースだ。ただこれを防ぐ動きが後半に見られたので紹介する。

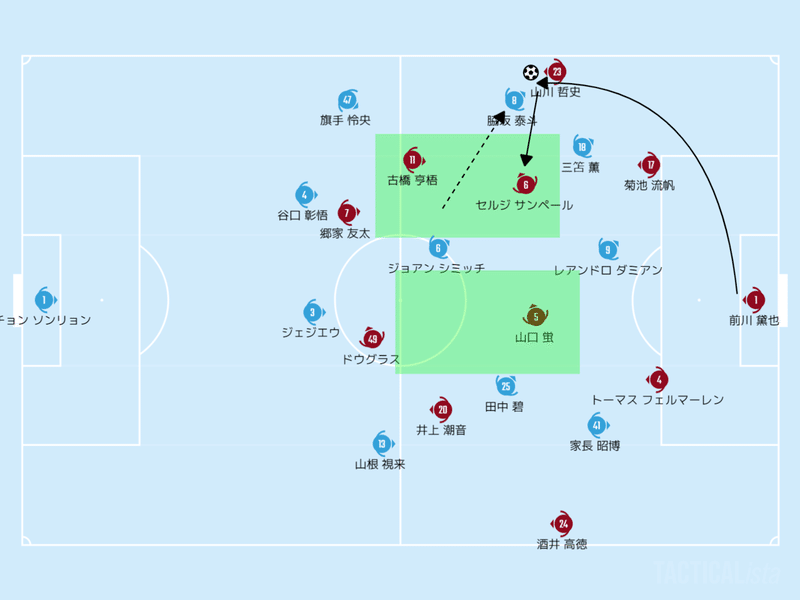

68分50秒のシーン。悠が槙野から山中へのパスコースが切れず山中にパスが出される。するとフロンターレはセオリー通りに碧が対応する。前節ではこのときに浦和で言うと阿部がフリーになってしまっていた。このシーンではそこをダミアンが抑えていた。79分20秒にも同じようなシーンがあり、知念も相手ボランチを監視するような動きを見せていたのでこれは鬼木監督の指示だと思う。

前節のレビューではWGがボランチを見ることを提案した。それはトップの選手がサイドに来てまでこの役割を与えるのは酷だと思ったから、しかし鬼木監督はこれをやらせた。トップにこの役割を与える方が逆サイドに振られる心配もなくこのスペース一帯に相手を閉じ込めることができる。攻撃に続いて守備の面でも前節の改善が見られた。

4.まとめ

前半は天候の影響もあり上手くいかなかったが後半はピッチにも慣れ得点を量産した。前節のレビューを読んでくださった方に今節のレビューを読むと内容面でも改善されたことがわかっていただけたら幸いです。

フロンターレはここでインターナショナルマッチウィークに入るため試合は中断する。中断明けに新しい選手がポジションをつかんでいるのか楽しみだ。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

5.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?