#壁量計算

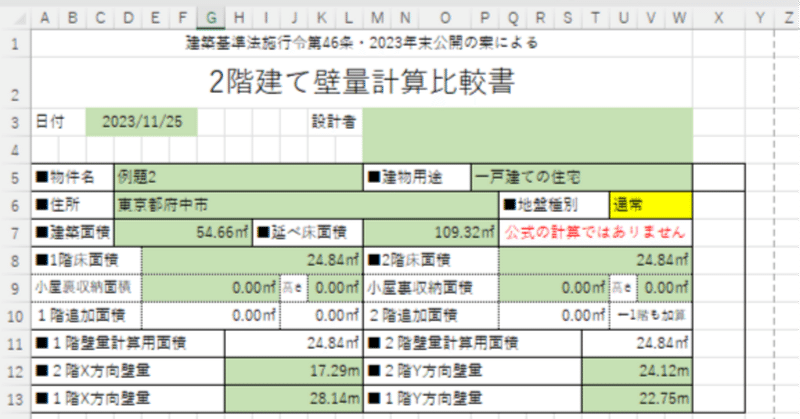

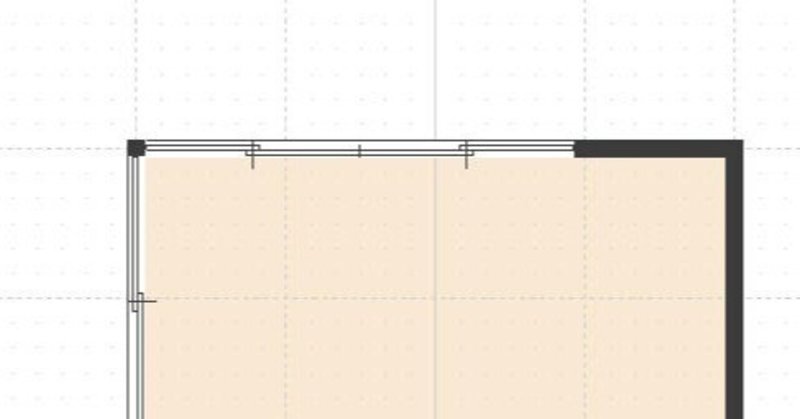

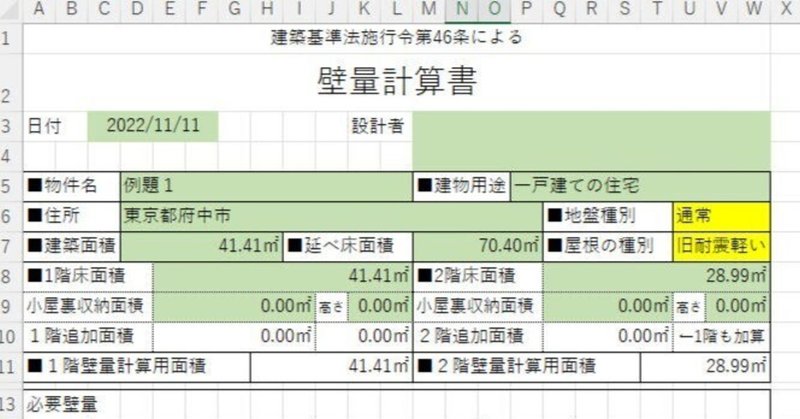

2階建て壁量計算比較ツールを作成してみました

こんにちは。今日は冷えますね。北国の雪も心配です。

さて、2025年の壁量計算でどれくらい変わってくるか?不安な方も多いと思います。さっそく、新しい壁量の基準(案)に対応した表計算ツールをダウンロードして使ってみた方も多いかと思います。しかしアレだと、数字のみで、どれくらいなのか?イマイチ把握しにくいです。具体的な過去の壁量計算を持ってきて、大丈夫か検証・・・したい方は、ちょっと面倒です。そこで

壁量計算ギリギリは危ないか?

おはようございます。最近、木造の耐震がらみの話をしているので、聞かれます。耐震等級3がきちんと設計されて施工されていれば、とりあえず安心なのは、わかっていると思いますが、じゃあ壁量計算ギリギリはどうなのか?というお話をします。なんか似たテーマやっていますが・・・

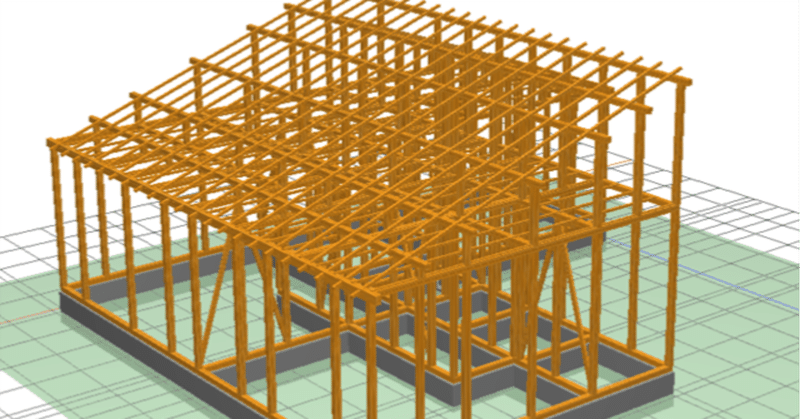

結論は、「わからない」です。とりあえず地震についてだけ書きます。基本的に、木造2階建ての必要な強度は、建物の重さと高さで決まります。ま

危険な木造の間取りの例(6)

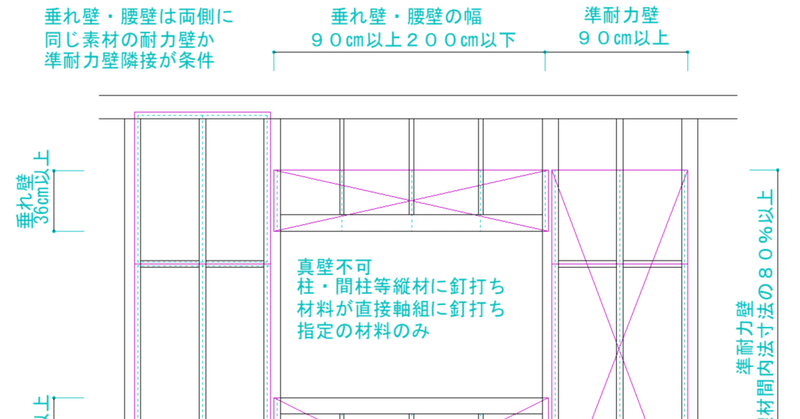

危険な木造の間取りの例(6)建物の角に両方向壁がない大開口

第1回 北側玄関に多い例

第2回 2階建ての壁なしビルトインガレージ

第3回 階段が短辺にある建物

第4回 ビルトインガレージの外壁線が2階とずれている

第5回 オーバーハングがビルトインガレージ上にある

基本的に開口の側には耐力壁があることが望ましいです。また柱は一本だと非常に弱くなります。開口が広くても両サイドに壁がきちんとある

ZEH等の壁量計算シート

要望があったので、ZEH等の壁量計算シートを作りました。壁量計算を行うわけではなく、存在壁量など出た物を比較するシートです(ニッチすぎる・・・)。旧耐震の重い屋根、軽い屋根、新耐震の重い屋根、軽い屋根とZEH等の壁量を切り替えて計算できるので比較検討には良いでしょう。木造2階建ての専用シートとなっています。地盤種別も考慮出来ます。小屋裏収納も面積と高さを入れると計算用面積に自動で参入できます。ま

もっとみる新築木造の壁量計算の変化 2025年改正を見据えて(3)

新築木造の壁量計算の変化 2025年改正を見据えて(1)

新築木造の壁量計算の変化 2025年改正を見据えて(2)

2025年に壁量計算が改訂され、ZEH等の壁量基準案ができました。これは喜ばしいことですが、実は怖い部分も残っています。

壁量が倍に増える場合、同じプランであれば、壁倍率を倍にすれば済むことになると感じる人も増えるはずです。今まで2.5倍の構造用合板で外壁を施工し、外部だけで

新築木造の壁量計算の変化 2025年改正を見据えて(2)

新築木造の壁量計算の変化 2025年改正を見据えて(1)

新築木造の壁量計算の変化 2025年改正を見据えて(3)

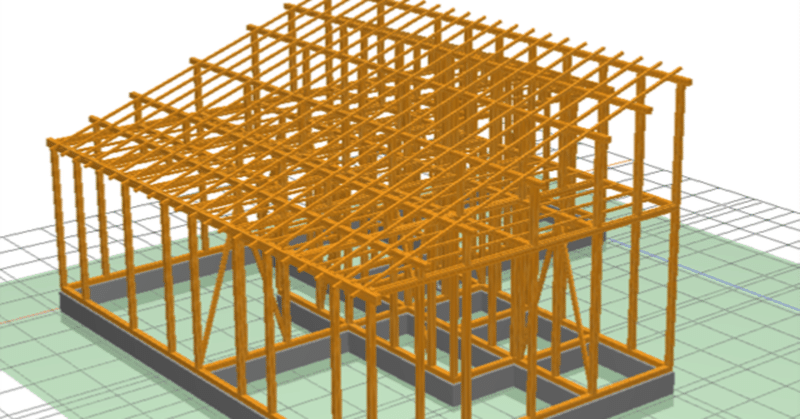

うだうだ言っても仕方が無いので、簡単なモデルで、

①通常の壁量計算(軽い屋根)

②ZEH等の壁量計算案

③構造計算(通常の軽い屋根)

④太陽光パネルなどを載っけた構造計算

を簡単に検討してみました。動画でも解説しています。

まあ、面積によっても違いますが、今回見る限り、比較的妥