#構造計算

耐震等級3は本当に安心か?

ネット上では、構造屋さんを中心に木造住宅には耐震等級3が必要!という意見が多いです。私も耐震性を上げるのは賛成で、耐震等級3を取得することは、良いことだと思っています。そして耐震等級3相当といって、ただの壁量計算の壁量を1.5倍にした、耐震等級3ですらないものはなくなって欲しいと思っています。しかし次の3点で疑義があります。

・果たして耐震等級3という指標が適切か?複数の強度が違う指標があるの

新築木造の壁量計算の変化 2025年改正を見据えて(2)

新築木造の壁量計算の変化 2025年改正を見据えて(1)

新築木造の壁量計算の変化 2025年改正を見据えて(3)

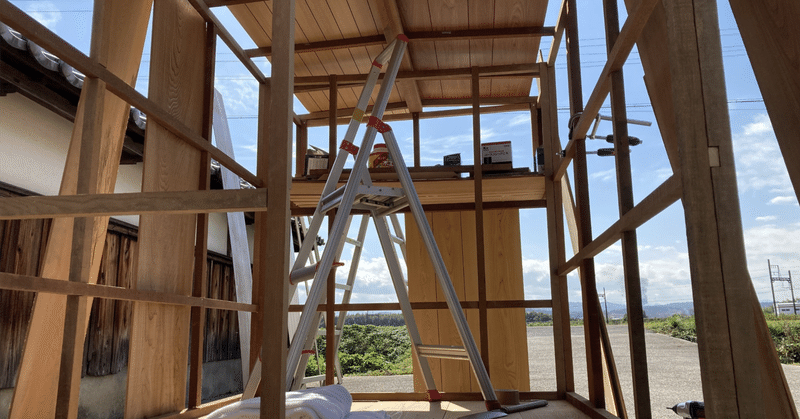

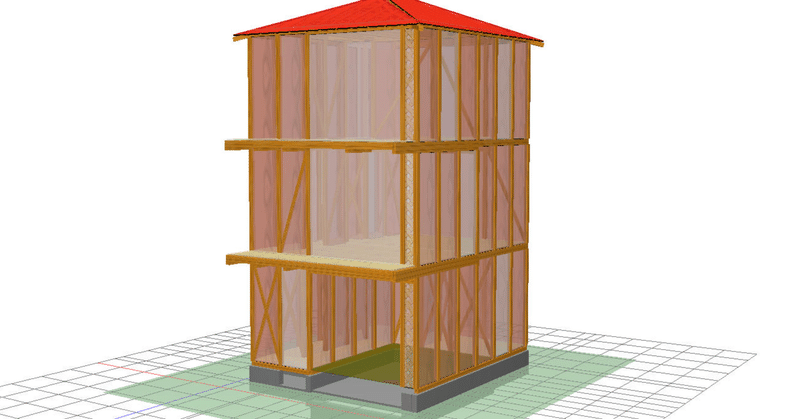

うだうだ言っても仕方が無いので、簡単なモデルで、

①通常の壁量計算(軽い屋根)

②ZEH等の壁量計算案

③構造計算(通常の軽い屋根)

④太陽光パネルなどを載っけた構造計算

を簡単に検討してみました。動画でも解説しています。

まあ、面積によっても違いますが、今回見る限り、比較的妥

木造構造設計のお約束 その2

今日も、木構造ならではのお約束的なルールを書いていきます。

まず、ルート1なのに偏心率が要求されます。ルートとは、これも構造計算的な用語ですが、計算のやり方のことで、基本はルート1、ルート2、ルート3があります。数字が大きいほど複雑かつ精緻になってきます。RC造やS造のルート1は、偏心率は要求されません。簡易な計算です。ただ木造では、構造計算では偏心率が要求されます。しかもルート2以降は0.15