読書メモ 顧客起点マーケティング

プロダクトマネージャーの仕事から、プロダクトマーケティングマネージャーの領域にも踏み込むことになったので再読。3年くらいに読んでいたが、今回もう一度読んでしっかりと学びがあった。

前回読んだ時は特定業界向けの営業企画や顧客開発を考える頭で読んだのであまり理解が深くなかったのかも?プロダクトデザイン・プロダクトマネジメントをするようになってからマーケティングに向き合うにあたり、改めて良いなと思ったので、今度こそ忘れないためにちゃんと書く。

学び・気付きサマリ

この本を通してプロダクトとマーケティングの関係性がぐっとクリアになった気がする。本書を読むにあたり、特に下記の3点はよき学び・気づきだったので、そこを深ぼる形で綴っていく。

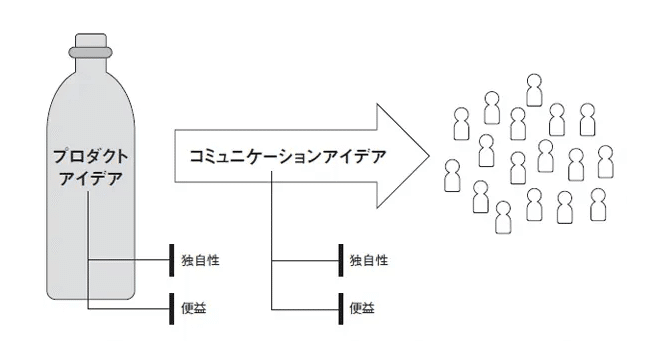

1.プロダクトアイデアとコミュニケーションアイデアという言葉そのもの

いわゆるプロダクト開発とマーケティングの関連性、掛け合わせて初めて顧客に価値を実感してもらうということを説明する良い概念。

プロダクトアイデアが主でコミュニケーションアイデアが従というグロースの関係性を断言しつつ、それぞれ切り分けて、便益と独自性を考えることが肝要。

2.N1から離れると思考は浅くなる

一人のユーザーに向き合うことで人の心を捉えるアイデアが掴めるはず。ここに向き合った上で検証しながら全展開しようという、UX畑の人には馴染みのある概念をマーケティングの視点から語られている。

3.プロダクトとマーケティングの関連性、類似点と相違点

プロダクト企画もマーケティングもビジネスをグロースさせるために本質的にやることは同じ。

全体構造と1人のユーザーを両方接続させて捉え、

ユーザーのから施策を検討し、

試しながら効果のあるものを全展開していく

という原則は変わらない。

変わるのは向き合う対象の優先度と考える順番、具体化するときのフレームやツール程度。

プロダクトアイデアとコミュニケーションアイデア

プロダクトアイデア=商品やサービスそのもの

コミュニケーショアイデア=商品やサービスを対象顧客に認知してもらうための手段

世の中で使われているマーケティングという言葉は、認知や獲得などのコミュニケーションアイデアに偏りがちだと感じている。しかし、本書ではマーケティングの成功に必要な要素を、①プロダクトアイデア>②コミュニケーションアイデア>③早期の認知形成と定義し、その主従の関係を下記まで言い切っているのが凄みを感じた。

「プロダクトアイデア」の独自性がやや弱くても便益があれば、「コミュニケーションアイデア」で補強して売上の向上・ブランド育成だが、商品・サービスに便益がなかったら「コミュニケーションアイデア」だけで中長期売上を獲得するのは不可能

N1から離れると思考は浅くなる

ここは前回読んだ時に最も印象的に残っていたところではあるが、本書で一番伝えたいところだと思うので記載しておく。

当たり前ですが、N=多数の調査から得られる結果は平均値であり、最大公約数でしかありません。これでは、人の心を捉えるような商品開発もマーケティング活動も難しいと思います。

マーケティングの現場ではマスマーケティングや定量調査に重きが置かれがちだが、そこをひっくり返すのが本書。筆者はこの「マス思考」で何度も失敗してきた経験をもとに「N1="個"客ベースで深く理解すること」に辿り着いたという。

一方で当然一人の顧客を喜ばすだけではマーケティング戦略にならないのだから検証の上で全展開しましょう、というミクロな視点とマクロな視点の掛け合わせが必要だと述べている。

プロダクトデザイン・UX界隈ではユーザーリサーチやカスタマージャーニーマップを作成して「一人のユーザーを深ぼる」という考え方はベースにある。そのため、今の私にはとても馴染みのある考え方で納得感も高かったが、定量で成果を追うことに目がいきやすいデジタルマーケに軸足がある人は目から鱗なのではないだろうか。

プロダクト企画とマーケティングの

関連性、類似点と相違点

全体を読み終わって、抽象化するとWEBサービスのプロダクトマネジメント・プロダクトデザインでやっていることをほぼ同じだなと感じた。ここでは、共通点とその違いを並べてみる。

<考えるプロセスは共通>

本書ではマーケティングの流れとして5STEPを上げているが、これは完全にプロダクト開発のステップでも全く同じだ。

1.全体像を網羅的に捉える

2.課題箇所(調査箇所)を特定する

3.全体像からの位置付けを理解した上でそのスコープに対して、ユーザーを深ぼる調査をする

4.ユーザー調査からアイデアを考える

5.アイデアを検証した上で全展開する

1~2についてはプロダクトとマーケティングで異なるが、3~5は一緒なのでグロースを考える上での王道のプロセスなのだと思う。

<プロダクト開発とマーケティングの相違点>

前述の通り、プロダクトとマーケティングで異なるのは上記のプロセスのうち1~2のみ。ここでは違いをわかりやすくするためにプロダクトとマーケティングで比較して書く。しかし、新規事業開発や新機能開発の現場ではプロダクトとマーケティングの境目は曖昧なので、当然双方がそれぞれを考えることはあると思う。

1.全体像を網羅的に捉える

この部分は職務としてメインで向き合うべき対象がマーケティング・プロダクトで異なることによって、何の全体像を捉えるべきかが変わると理解した。そしてそれに対応して、整理を促進するツールが変わる。

参考までにそれぞれのツールも置いておく。

マーケティング

主な対象:ターゲットユーザーの全体像を捉える

ツール:顧客ピラミッド、9セグマップ

プロダクト開発

主な対象:ユーザーの行動プロセス及びプロダクトファネルの全体像を捉える

ツール:CREATEアクションファネル、CJM、体験構造図、KPIツリー

2.課題箇所(調査箇所)を特定する

ここも対象は異なるという1点から違いが生まれているだけ。やるべきことは明確だが、これをやりきるというところにハードルがあるのはまた別の話。

マーケティング

顧客ピラミッドをベースに顧客数/売上/費用/利益をみて、現状把握した上で、短期・中長期でどの顧客セグメントをターゲットとして、どこに投資するべきかを検討する

プロダクト開発

KPIツリーにマッピングされた数/CVRを見て現状把握した上で、どこのプロセスをターゲットとして、どこに投資するべきかを検討する

3.全体像からの位置付けを理解した上でそのスコープに対して、ユーザーを深ぼる調査をする

本書で取り上げられてるのは、

・行動データ/心理データという定量調査を行おう

・顧客セグメントごとに1人インタビュー(N1インタビュー)して、課題箇所やロイヤル顧客になるポイントを見つけよう

ということ。

ここはプロダクトとマーケの差はなし。本書でのN1インタビューはデザイン界隈の言葉でいうとデプスインタビューと一緒。

終わりに

プロダクトマネージャー・プロダクトデザイナーからみると、マーケティングは近くて遠い存在だなと思っていたのですが、マーケターから見ても「ユーザーを深く知る」は独自性と便益を確立するための良い手法だとお墨付きをもらった気分で嬉しくなった。

本書を読む中で私がプロダクト開発でやってきたことはマーケティングの土俵でも一定応用しうるのでは?と感じたのと、同時に今後PMMとしてマーケティング部署の方々と仕事をするにあたってはこのUXの部分を一緒に考えることが一番役に立てそうと思えたのが本を読んでよかったポイント。

UXの部分を手伝うことで、ユーザーさんにもっと価値を実感してもらえるようになりたい。頑張ろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?