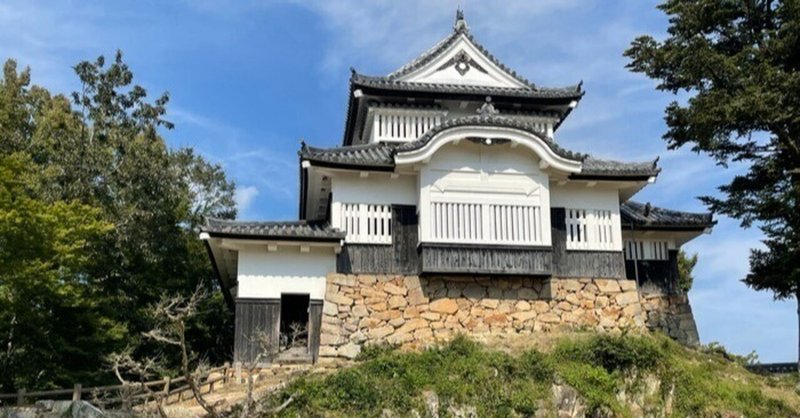

日本三大山城のひとつ「備中松山城」をご紹介

日本三大山城のひとつに数えられる備中松山城。

昨年の2月に「城あそびオンライン講座」で高梁市さんのご協力のもと、この城をテーマにご講演いただきました。

その時に得た知識をもとに備中松山城へ登城したくなり、この度あらためて行ってきましたのでご紹介したいと思います。

実は、備中松山城へはこれで3度目の登城。

1度目は20年以上前になりますが、まだ整備があまりされていない時代だったため、途中に何度も獣のにおいを感じながら登城を憶えています。

現在では、城見橋公園付近から中太鼓の丸付近までバスがピストン運行されていて、楽に短時間で本丸に辿りつくことができるようになっているので、ほんとありがたい。

この備中松山城ですが、高梁川の西側にある急峻な臥牛山という山の上に築かれていて、北の山陰道と南の山陽道を繋ぐ要地だったため、古くからこの城を巡って激しい争奪戦が繰り広げられました。

この臥牛山には大松山・小松山・天神丸・前山という4つの峰があります。

承久の乱で軍功のあった秋庭重信さんが地頭として入国し、4つの峰のひとつ「大松山」の頂上に城を築いたのが備中松山城のはじまりといわれています。

その後、1332年に備中守護職を任じられた高橋宗康さんが大松山へ入城。

この時に小松山も城域として拡張しました。

16世紀に入ると、備中松山城は凄惨な戦闘が何度も行われ、その度に城主が入れ替わるものの、最終的には三村氏の城となりました。

しかしそんな中、三村氏の当主だった家親さんが浦上氏の被官の宇喜多直家さんの刺客により鉄砲で暗殺されてしまいます。

家親さんの子の三村元親さんは弔い合戦として大軍を率いて「明禅寺の戦い」に挑むものの逆に宇喜多軍に敗北を喫し一時衰退します。

その後、なんとか勢力を取り戻した元親さんは、天神丸・前山にも2峰にも城地を広げました。

この時に臥牛山の4峰が完全に備中松山城に取り込まれたといわれています。

実はこの三村氏は、これまで西の毛利氏を後ろ盾に勢力を伸ばしてきました。

しかし突如、敵対していた宇喜多直家さんが毛利氏と提携することとなったことで、元親さんは毛利氏から離反します。

これにより逆に毛利氏とも敵対することになった三村氏。

1575年についに毛利氏の大軍に攻められ、元親は自刃し備中松山城は落城しました。

毛利氏が手中にした備中松山城には、城番として毛利氏家臣の桂氏と天野氏がおかれ城下町の形成に力が入れられることになります。

関ヶ原の戦いで西軍として敗北した毛利氏が減封となると、この地は幕府の直轄領となり、関ヶ原の戦いの功績で小堀正次さんが備中の代官として入城しました。

正次さんの妻は、浅井家の勇将で姉川の戦いで「員昌の姉川十一段崩し」の逸話を遺した磯野員昌さんです。

そしてこの正次さんの子が、「茶人大名」として有名になる小堀政一さん(遠州)。

政一は古田織部さんに茶湯を学び、後に「きれいさび」といわれる「遠州流」を創始した人物です。

また政一は、庭園作庭や普請奉行として駿府城修築を行うなど数々の公儀作事においてその才能を発揮しました。

小堀氏は政一までの二代で城や寺社の修築、城下町の整備を大きく進め、この地の発展に大きく貢献しました。

1617年には、鳥取からの移封により池田氏が城主となり、二代目の勝家さんの時に2年の歳月をかけて城郭が整備されます。

天守、二重櫓、三の平櫓はこの時の遺構といわれています。

池田氏の後に城主となった水谷氏は、残念ながら三代で無嗣断絶し改易となりました。

この時にこの備中松山城の城受け取り役になったのが、赤穂浪士で有名な赤穂藩主浅野長矩で、後に討ち入りを采配した大石良雄さんが備中松山城の城番となっています。

その後城主は何度か替わるものの、最後は板倉氏が8代続いて明治維新を迎えました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?