梅松論 (上)

はじめに

足利氏寄りの視点から南北朝時代の始まりを描いた軍記物語、『梅松論』の現代語訳です。『太平記』に比べて短いので、南北朝時代が始まった経緯を知るのに良い読み物です。

著者は不明ですが、内容から、足利方の軍勢に加わっていた人物が成立に関わったものと考えられています。

梅松論の冒頭では、語り手の僧が歴史の薀蓄を語り続けます。そのため、その部分は読むのが退屈かもしれません。本題を早く読みたい方は「6.持明院統と大覚寺統の分立」のあたりから読むのがおすすめです。なお、各節の表題は芝蘭堂によるもので、原文にはありません。

『梅松論』というタイトルの由来は・・・、冒頭の部分を読めばわかるはずです。

1.物語の発端

いつの年の春だったであろうか。二月二十五日を参籠結願の日と定め、北野の神宮寺の毘沙門堂に僧俗男女が集まって、あるいは経を読誦し、あるいは座禅を組み、あるいは詩歌を詠じたことがあった。夜更けになって、松の風や梅の匂いが神さびて、心も澄み渡るようであった。

梅松論の冒頭に出てくる「2月25日」は、菅原道真の命日と伝えられている。北野天満宮では、現在でもこの日に「梅花祭」という催しがおこなわれ、神饌に紅梅と白梅が供えられる。また、北野天満宮は、かつては「北野の松原」と呼ばれるほど松も多かった。

しばらくそうしていたところ、ある人が言った。

「このような時にはばかりがありますが、御存知の方がいらっしゃるかもしれないので、長い間不審に思っていたことを申します。御存知の方がいたら、教えてください。先代(北条高時)を滅ぼし、当代(足利尊氏)が御運を開いて栄華をきわめることになった次第を詳しくうけたまわりたいのです。どなたか物語していただけないでしょうか。」

周囲が静まりかえったところ、何とか法印といって、多智多芸で知られていた老僧が進み出て言った。

「年老いた者ゆえ、昔のことを聞いたりもしています。聞き知っていることのあらましを語ってみましょう。きっと忘れていることも多いことと思います。もしも私が失念していることを御存知の方がいたら、御助言ください。」

質問した者ばかりでなく、満座の者はすべて、「これぞ神の託宣」と喜んで、法印の物語を聞いた。

法印は、語り始めた。

2.日本武尊から源氏三代将軍まで

「先代」というのは、元弘年間(1331-1334)に滅亡した相模守高時入道(北条高時)のことである。

承久元年(1219)、武家の遺跡が絶えて以来、故頼朝卿の後室二位禅尼(北条政子)の計らいによって、公家の将軍を迎え、北条遠江守時政の子孫を執権として、関東において天下の沙汰をすることになった。

将軍とは何かといえば、人皇十二代景行天皇の時に、東夷が反乱を起こし、御子の日本武尊を大将軍としてこれを征伐された。

同十五代神功皇后は、自ら将軍として、諏訪住吉の二神を伴われて三韓を平らげられた。

同三十二代用明天皇の御宇、厩戸王子が自ら大将として守屋大臣を誅された。

同三十九代天智天皇は、大織冠鎌足をもって入鹿大臣を誅された。

同四十代天武天皇は、自ら大将として大伴皇子を誅した。浄見原天皇がこれである。

(注:壬申の乱に先立って、大海人皇子(後の天武天皇)はいったん吉野に逃れ、そこでかくまわれた。かくまわれた吉野町国栖には天武天皇を祭神とする浄見原神社があって、地元では天武天皇のことは浄見原天皇と呼ばれている。)

四十五代聖武天皇は、大野東人を大将として、右近衛少将太宰大弐藤原広嗣を誅された。松浦明神がこれである(注:広嗣の祟りを鎮めるために松浦明神がまつられた)。

同四十八代称徳天皇は女帝であったが、中納言兼鎮守府将軍坂上刈田丸を大将として、淡路廃帝と一味の藤原仲麻呂を誅伐された。恵美押勝と号す。

同五十代桓武天皇は、中納言兼鎮守府将軍坂上田村丸を遣わして、奥州の夷、赤髪以下の凶賊を平らげられた。

同五十二代嵯峨天皇は、鎮守府将軍坂上錦丸をもって右兵衛督藤原仲成を誅された。

同六十一代朱雀院の御宇、平貞盛・藤原秀郷の両将軍をもって平将門を誅された。

同七十代冷泉院の御宇、永承年中(1046 - 1053)に、陸奥守源頼義をもって阿倍貞任らを平らげられた。

同七十二代白河院の御宇、永保年中(1081 - 1084)に、陸奥守兼鎮守府将軍源義家をもって清原武衡・家衡を誅された。

同七十三代堀川天皇の御宇、康和年中(1099 - 1104)に、因幡守平正盛をもって対馬守源義親を討たれた。

同七十七代後白河院の御在位の初め、保元元年(1156)に、御兄崇徳院と国を争った時、下野守源義朝と安芸守平清盛をもって六条判官為義、右馬助平忠正らを誅された。

同七十八代二条院の御宇、平治元年(1159)に、信頼、義朝らが大内に引き籠もったのを、清盛一人の力で即時に討ち平らげて、天下静謐とした。清盛はその功に誇って政務をほしいままにし、朝威に背き、悪逆無道であったところ、法皇が密かに院宣を下されたため、頼朝が義兵を発して平家の一族らを誅伐した。

叡感のあまりに、日本国中の惣追捕使、ならびに征夷大将軍の職に補任された。御昇進され、正二位大納言右近衛大将となった。補任されたあと、両職を辞された。 正治元年(1199)正月十一日、病によって出家。同十三日に御年五十三で逝去した。

治承四年(1180)からその時に至るまで、天下は治まって民間の愁いもなかった。

嫡子の左衛門督頼家が遺跡を嗣いで、建仁二年(1202)にいたるまで関東の将軍であった。しかし、悪事が多かったため、外祖父時政の沙汰で、伊豆国修善寺において子細があった。御年二十三。

次に頼家卿の弟の実朝公が、建仁三年(1203)から建保七年(1219)に改元して承久となる十七年の間、将軍として次第に昇進して、右大臣と右大将を兼ねられた。

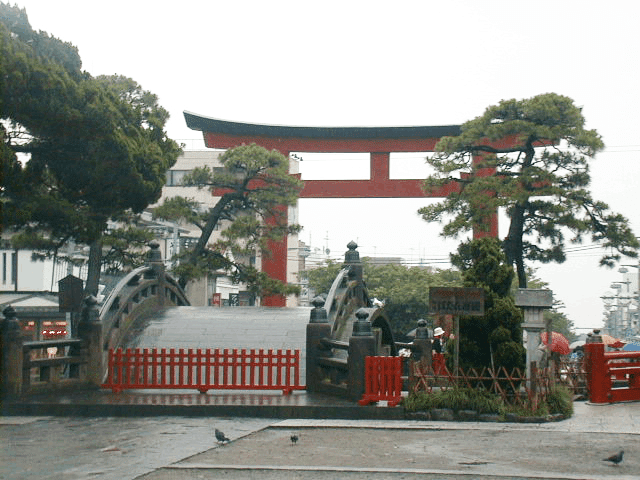

ところが、同年正月二十七日戌刻、鶴岡八幡宮に御参詣の時、八幡宮の別当公暁(頼家卿の子息)が石橋において討ち奉った。御年二十八。

ただちに討手を遣わして、公暁を誅された。

この時にいたって、三代の将軍の遺跡は絶えてしまった。人々は嘆き悲しみ、百人あまりが出家することとなった。

3.承久の変

しかし、将軍が関東におわさなければいけないと、二位の禅尼(北条政子)のはからいで、同年承久元年(1219)二月二十九日、摂政道家公の三男、頼経が、二歳で関東に御下向された。御母は太政大臣公経の御女である。

嘉禄二年(1226)十二月二十九日、頼経は八歳で御元服された。武蔵守平泰時が加冠であった。

こうして、武蔵守泰時と相模守時房が連署として政務を執り行っていたところ(注:幕府の公文書には執権とその補佐役が連名で署名を行なった。執権と共に署名する補佐役は連署と呼ばれた)、同承久三年(1221)の夏、後鳥羽院の御意向として、関東を滅ぼすために、まず三浦平九郎判官胤義、佐々木弥太郎判官高重、同子息経高らを遣わして六波羅伊賀太郎判官光季らを誅し、その後、(官軍が)関東へ発向するという知らせが五月十九日に伝えられた。

それを聞いて、二位の禅尼が舎弟の右京亮と諸侍らを召し、涙を流しながら仰せになった。

「私がはからずも生きのびたばかりに、三代将軍の墓所が西国の輩の馬の蹄にかけられるのを見ることになるとは、はなはだ口惜しい次第です。こうなっては、生きていても仕方ありません。まず、この尼を害してから君の味方に参上しなさい。」

侍どもは、「我らは皆、右幕下(右近衛大将頼朝)の重恩に浴したのに、どうして御遺跡を惜しみたてまつらないことがありましょうか。西を枕に命を捨てましょう」と、口々に申し上げた。

同二十一日、十死一生の大事と、泰時・時房(注:北条義時の子と弟)を両大将として鎌倉を出立された。

その際、泰時が、父の義時に頻りに諌めて言った。

「国は、すべて王土です。和漢ともに、勅命に背いた者は、今も昔も無事であった者はいません。平相国禅門(平清盛)は後白河院を悩まし奉ったため、故将軍頼朝卿が密かに勅命をこうむり、平家一門を誅伐することになりました。その結果、頼朝卿は忠賞官録をきわめました。中でも、祖父時政らはその賞に預かるところの随一でした。それなのに今この身が勅勘をこうむることは、嘆いてもなお余りあることです。天命逃れ難きことなので、やはり合戦は止めて降参すべきです。」

義時は、しばらく考えてから言った。

「その儀、神妙なことである。ただし、それは君王の御政道が正しい時のことである。近頃の天下の行いを見るに、君の御政は正しいとは言えない。朝に勅裁があって夕に改まり、一か所に何人もの主を補せられるため、国土の穏やかなところが無い。禍がまだ及んでいないのは、恐らく関東の計らいがあるためであろう。治乱は水と火の戦いのようなものである。このような儀に及んだからには、天下静謐のために天道に任せて合戦を行うべきである。御位については、彼の院の御子孫を位につけ奉ればよいであろう。院の御迎えがあれば、甲冑を脱ぎ、弓を持たず、頭を延べて参上せよ。しかし、それにしても、よくぞ問うたものよ。」

このように仰せになったので、泰時をはじめとして、東国の士は各々鞭を上げて、三つの道を同時に攻め上った。

東海道の大将軍は、武蔵守泰時、相模守時房。

東山道は、武田、小笠原。

北陸道は、式部丞朝時。

都合十九万騎の軍勢で発向し、三つの道から同時に洛中に乱れ入った。

都門はたちまち敗れ、逆臣をことごとく討ち取って、院を隠岐国に移し奉った。貞応元年(1222)、院の御孫、後堀川天皇を御位につけ奉った。御治世は、貞応元年(1222)から貞永元年(1232)に至る十一年である。

4.天皇・将軍・執権

次に四条院。天福元年(1233)から仁治三年(1242)に至るまで御治世十年。

次に後嵯峨天皇。寛元元年(1243)から同四年(1246)に至るまでの御治世であった。

次に後深草院。宝治元年(1247)から正元元年(1259)に至るまで御治世十三年。

次に亀山院。文応元年(1260)から文永十一年(1274)に至るまで御治世十五年。

次に後宇田院。建治元年(1275)から弘安十年(1287)に至るまで御治世十三年。

次に伏見院。正応元年(1288)から永仁六年(1298)に至るまで御治世十一年。

次に持明院(後伏見院)。正安元年(1299)から同三年(1301)に至るまで御治世。

次に後二条院。乾元元年(1302)から徳治二年(1307)まで。御治世六年。

次に萩原院(花園天皇)。延慶元年(1308)から文保二年(1318)に至るまで御治世十一年。

後醍醐院。元応元年(1320)から元弘元年(1332)に至るまで御治世十三年。

次に当今の量仁(光厳天皇)。また、当今豊仁(光明天皇)。

およそ、人皇初代の神武天皇より後嵯峨院の御宇に至るまで、九十代あまりである。

次に、治承四年(1180)より元弘三年(1334)にいたる百五十四年間の関東の将軍家、ならびに、執権を挙げれば、まず、頼朝、頼家、実朝、以上三代は武家である。また、頼経、頼嗣、以上二代は摂政家である。また、宗尊、惟康、久明、宗邦、以上四代は親王である。全部で九代。

次に、執権は、遠江守時政、義時、泰時、時氏、経時、時頼、時宗、貞時、高時。以上九代は、すべて将軍家の御後見として政務を執り行い、天下を治めて、武蔵・相模両国の守を職として、一族の中で器量の優れた者を選び、将軍の仰せに従って御下文・下知等を申し沙汰した。

元三の椀飯、弓場始め、遅れの座、貢ぎ馬、随兵以下の役職の者や諸々の侍どもに対しては、同等の身分の者として取り扱った。家督は、徳崇と呼んだ。

従四位下までの官位を受け、過分の振舞いはせず、政道に専念して仏神を尊敬し、万民を憐れんで慈しんだので、人々は吹く風が草木をなびかすように従った。そのため、天下はことごとく治まって、代々目出度い世が続いた。

5.受禅のこと

高時が執権だったのは、正和五年(1316)から正中二年(1325)までの十年間である。正中二年の夏、病によって落髪し、嘉暦元年(1326)からは守時・維貞が連署となった。

この頃から、関東の政道は少しずつ非義のことが多くなった。なかでも特に、御在位のことに関して約束を違えたことは、天命に背くことであった。

昔から、受禅においては代々の帝が禅をお受けになって、儲君をもって東宮とされてきたので、宝祚の乱れることがなかった(注:儲君は皇太子になる予定の子のこと。儲君は立太子の儀のあとに正式な皇太子となり、そのあとは東宮と呼ばれる)。

昔のことを言えば、天智天皇が御子大伴皇子(大友皇子)を差し置いて御弟の天武に御位を譲られたので、御即位の望みの無いことを示すために天武は吉野山にお入りになった。そこに、大伴皇子が天武を襲われたので、伊賀・伊勢においでになり、太神宮を拝されて官軍を駆り催し、美濃・近江の境において合戦して、ついに大伴の乱を平らげて位におつきになった。清見原天皇がこれである。

壬申の乱の際、吉野軍を率いた大海人皇子(のちの天武天皇)が、士気を高めるためにここで味方の軍兵に桃を配ったといわれる。時代は下って関ヶ原の合戦の時、壬申の乱の故事にあやかって徳川家康がここに陣を置いた。写真の右端は「関ヶ原古戦場・徳川家康最初陣地」の碑。左側の2つの石は、家康が椅子とテーブルの代わりに使ったといわれるもの。

次に、光仁天皇が譲りを受けられた時は、子細があって、宰相藤原百川卿を誅して即位された。

次に、嵯峨天皇の御在位の時、尚侍の勧めによって平城の先帝が合戦に及んだが、桓武天皇の叡慮によって嵯峨天皇が御在位を全うされた。

次に、文徳天皇の御子の惟高・惟仁が、いずれも分け難い御器量をお持ちだったので、御即位に関して天気を計らい難く、相撲競馬で雌雄を決して、その勝ちによって清和の帝が受禅されることになった。

保元に鳥羽院が崩御されて、十日のうちに上皇と御兄弟が御位を争われた。勅命によって洛中に陣を取り、合戦に及んだが、天の与えるのに任せて、ついに主上が御位を全うされた。崇徳院は讃岐国に遷り奉り、院宣を受けた源平の軍士はことごとく誅せられた。

次に、高倉院は賢王でいらっしゃったので、御在位の間は天下無事で宝祚も末長く続くと思われたが、安徳天皇が三歳で御即位された。これは、外祖父の清盛禅門の計らいによるものであった。ただでさえ天下の政務をほしいままにしていたので、天に背いたのである。

次に、承久に、後鳥羽院が世を乱されたため、隠岐国に移し奉った。御孫の後堀川天皇を、関東のはからいで御位につけ奉った。

いずれも、一旦は御譲りに障害があったが、結局は正義に帰したのである。

6.持明院統と大覚寺統の分立

後嵯峨院が寛元年中(1243 - 1247)に崩御の折、遺勅で、

「一の御子後深草院が御即位されるように。退位の後は、長講堂領百八十か所を御領として、御子孫は在位の望みを持ってはいけない。次は二の御子亀山院が御即位されて、その子孫は累代断絶せず御治世を続けられるように。子細あって、このように命ずるのである」と、御遺命を残された。

これによって、後深草院が即位され、その御治世は宝治元年(1247)から正元元年(1259)に至るまでであった。次に亀山院の御子の後宇多院が建治元年(1275)から弘安十年(1287)に至るまで御在位された。

後嵯峨院の崩御の後、三代は御譲りに任せて御治世に問題はなかったが、後深草院の御子伏見院は、一の御子の御子孫なのに御即位されて、正応元年(1288)から永仁六年(1298)に至った。次に伏見院の御子持明院(後伏見天皇)が御即位されて、正安元年(1299)から同三年(1301)に至った。

この二代は関東のはからいで、邪な沙汰によるものであった。そのため、二の御子亀山院の御子孫に御鬱憤があったので、また理に任せて、後宇多院の御子、後二条院が御在位されて、乾元元年(1302)から徳治二年(1307)に至った。

この君に非義があったため、また立ち返って後伏見院の御弟萩原新院(花園天皇)が御在位され、延慶元年(1308)から文保二年(1318)に至った。

また御理運に帰す。後宇多院の二の御子後醍醐が御在位され、元応元年(1319)から元弘元年(1331)に至る。

このように、後嵯峨院の御遺勅に背いて御即位のことが転変し、また、関東が無道な沙汰におよんだので、「天命に背いた沙汰」と、思慮深い人々は耳目を驚かせた。

7.両統の対立

このようなことになったのは、一の御子(後深草院)の御子、伏見院が御在位の時、関東にひそかに次のように仰せになったためである。

「亀山院の御子孫の御在位が続けば、御治世の威勢をもって諸国の武家が君を擁護し奉るようになり、関東は危ういことになるでしょう。なぜなら、承久に後鳥羽院を隠岐国に移し奉った事は叡慮安からぬものだったので、後鳥羽院は深く恨んで、ややもすれば天の気は関東を討ち滅ぼして世を平らげようとしているようです。時節が未だ到来しないため、今に至るまでそれは実現していません。一の御子後深草院の御子孫においては、天下のために、元より関東の安寧を願っております。」

このように仰せ下されたので、この時以来、関東は君を恨み奉るようになり、御在位のことについては、一の御子後深草院と二の御子亀山院のそれぞれの御子孫が、十年を限りに交替で在位されるように計らい申し上げることになった。

後醍醐院の時、当今(後二条天皇)の勅使として吉田大納言定房卿、持明院(後伏見院)の御使いとして日野中納言の二男の卿が、京都と鎌倉の間を再三往復した。勅使と院の御使いが関東においてやり合い、揉めごととなった。

しかし、定房卿が、

「既に後嵯峨院の御遺勅に従って一の御子深草院の御子孫が長講堂領を管領されている以上、二の御子の御子孫が累代相違なく即位すべきです。それなのに、関東の沙汰として即位のことがたびたび転変して、こちらの御子孫には御在位の煩いが常のこととなっています。二の御子の御子孫が即位することが当然のことなので、是非を論じるようなことではありません」

と、再三にわたって仰せになったため、二の御子(亀山院)の御子孫の後醍醐院が受禅された。

元応元年(1319)から元弘元年(1331)に至る御在位の間、後嵯峨院の御遺勅がそのまま守られるようになると思われたところ、元徳二年(1330)に持明院(後伏見院)の御子(後の光厳天皇)が立坊された。もってのほかの次第であった。

8. 元弘の乱

後醍醐院は、

「神武天皇以来のことを聞くに、下の者が天下の位を定めるなどとは聞いたことがない。さらには、後嵯峨院の明鏡のごとき遺勅を破り奉るとは、天命が如何なることになろうか。御在位十年を限りに交替するなどという規矩をたやすく決められるものではない。また、持明院統が十年間御在位の間は、御治世と長講堂領の両方を得て御満足であろうが、こちらの子孫が空位の間は、こちらにはどこにも所領がなくなってしまう。持明院の御子孫が立坊された場合は、彼の御在位の十年間は長講堂領を亀山院の御子孫に渡すべきである。」

と、道理を立てて数回にわたって問答に及んだ。 しかし、是非なく持明院の御子の光厳院(量仁親王)が立坊されたため、後醍醐院は逆鱗のあまり、元弘元年(1331)の秋、八月二十四日、ひそかに禁裏を抜け出して山城国笠置山に臨幸された。卿相雲客が少々供奉し、畿内の軍兵を召され催されたため、天下の騒動となった。

笠置山の手前には木津川が流れ、山上は巨石群によって天然の要害となっている。山頂には、山岳仏教の寺、笠置山寺がある。

これによって、六波羅の駅使が鞭を上げて三日間で鎌倉に下着し、ただちに軍兵数万騎が京に発向した。

足助重範は三河国足助郷を本拠地とする清和源氏で、弓の名手だった。本性房は奈良般若寺の怪力の僧。いずれも、太平記に笠置山での活躍が記述されている。

元弘の乱の時に寄せ手に落としかけるために準備されたと伝わる巨岩で、この向こう側は断崖になっており、その下に登山道が通っている。

官軍は無勢だったため、結局、後醍醐院は武士の手に移し奉って、再び洛中に還行されることとなり、六波羅の南を皇居として押し籠め奉った。

同年、関東の両使が上洛して、このたび君に与力し奉った卿相雲客以下、与党の罪を糾明し、罪の軽重に応じて罪名を決めた。

翌元弘二年(1332)、後醍醐院を(退位させて)先帝とし、承久の時の後鳥羽院の旧規に従って、隠岐国へ遷し奉ることに決まった。

御所などを用意するために、まず当国の守護佐々木隠岐守清高が渡海した。

9.隠岐遷幸1

後醍醐院が京を出られたのは、元弘二年(1332)三月七日午刻(正午ごろ)であった。

六波羅から六条河原を西へ向かい、大宮を下られた。先頭は、洛外で召されることになっていた四方輿であった。

都の中では御車の下簾を懸けられて、武士共が関東の命によって前後を囲み奉った。次に、准后三位局(中宮藤原廉子)、その他、狩装束の女房が馬に乗って両三人。殿上人は、六条少将忠顕が間道を供奉した。これは、後に千種殿と号された人である。

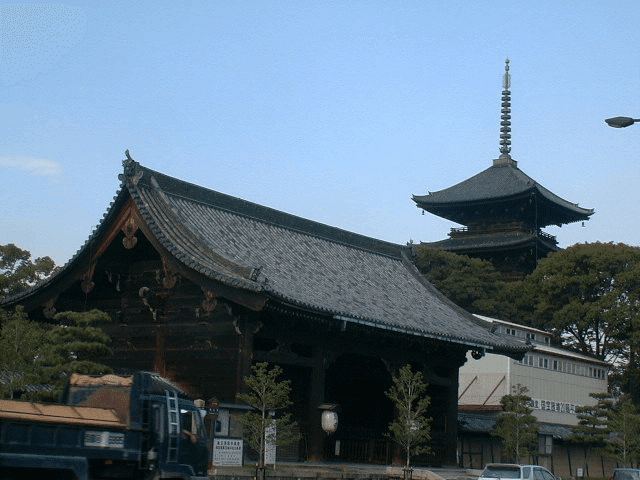

東寺の南の大門で、御車を金堂の方に向けて止められた。御祈念されているように思われたので、叡慮を推察すると、これを見ていた貴賎の者らは魂も消え失せる思いがして、涙を流し、家路につくのも忘れるほどであった。

東寺は,平安京造営に際し、弘仁十四年(823)、国家鎮護のために羅城門の東に建てられた。

およそこの天の下で君の民でない者はいないが、御身の替わりとしてこのような事態を止め奉ろうとする者はいなかった。蒼天を霞が覆い、夕日は影を隠し、紅の錦繍も地色を失ってしまった。花はものを言わないとはいえ愁いの風情を見せて、その浅ましさは言いようもないほどであった。

一の宮(尊良親王)は讃岐国へ、妙法院の宮(尊澄法親王。宗良親王)は土佐国へ遷し奉ることに決まったので、翌日八日、それぞれの国の守護人が請い取り奉って都を出させたまう。

日月が地に落ちるとは、この時のことを言うものと思われた。

この時から年月を経て既に二十年余りになるが、この時見たことを思い出すにつけ、涙が袖を濡らし、筆の海、言葉の林を尽くしたとて、この時の悲しみを表現することはできない。

昔から上として下を賞罰する場合でも、一人で御遠行という例はいまだ聞いたことがない。「恐ろしいこと」と、人々は噂し合った。

保元には、崇徳院を讃岐国へ移し奉ったが、これは今度の事に準ずるものではない。なぜなら、御兄弟で御位を争われて、御弟の後白河院の計らいとして沙汰に及んだものだからである。

承久には、後鳥羽院を讃岐国に遷し奉ったが、これもまた今度の事と比べられるものではない。なぜなら、忠あって科のない関東三代将軍家の遺跡を滅ぼされようとされたからである。そうして下をお攻めになったため、天道がそれをお与えにならず、理のとおりに、ついに隠岐国へ遷し奉ることになったのである。それでありながら、武家はなお天命を恐れて御孫の後堀川天皇を御位につけ奉った。「神妙の沙汰」と、人々は皆言った。

このたびは後嵯峨院の御遺勅を守らずにこのような儀に及んだので、天命がいかなるものになるのか計り難いと思われた。御科もないのに遠い島に移されたまうことになり、叡慮のほどを推察して、御警固の武士どもは皆涙を流した。

10.隠岐遷幸2

こうして御座船で、数十日の御旅を経て出雲国三尾の浦にお着きになり、この港にあった古い御堂を一夜の皇居とした。

君がまだ六波羅におわした時、板葺きの屋根に時雨がはらはらと過ぎるのをお聞きになって、お詠みになった。

住みなれぬ板屋の軒の村時雨

聞くにつけても濡るる袖かな

御製であるだけでもかたじけない事なのに、その上、この粗末な皇居で詠まれた歌だったので、心中を思いやると哀れを催さない者はいなかった。

三尾の浦は、田舎の常として人の言葉もわからず、あらあらしい様子で、都をお忘れになれるほどの時もたっておらず、そうでなくてもお眠りになることができない夜中に浦波が間近で立ち騒ぐのを御枕をそばだててお聞きになると、人馬が忙しげに行き交う音が聞こえ、昔の須磨の寝覚め、王昭君が胡地に赴いた際の馬上の悲しみもかくやと思われた。

少しお眠りになったが、都に帰った御夢も御覧にはなれなかった。

そうこうするうちに夜も明けたので、供奉して来た人に、「ここから大社へはどれくらいか」と、お尋ねになった。

「遥か遠くでございます」と申し上げると、武士どもに向かって

「汝ら、知るや。この御神は、素盞鳴尊と申すのである。昔、稲田姫を娶り、簸の川の大蛇を命に替えて殺して剣を得て、姫を伴って宮を作り、八雲立つという三十一文字の歌を残して、今に跡を垂れたまう。朝家の三種の宝のうちの第一の宝剣は、この御神の得たもうたものである」と、仰せになった。

御涙を止めることができず、龍顔まことに愁いある御様子であった。

次の日、御舟にお乗りになったので、送って来た者たちは三尾の津でお暇を申し上げた。去年の冬に上洛した両使(二階堂下野判官と長井遠江守)も、関東に下向した。

11.隠岐脱出

その後は世の中が何となく騒がしかったが、そうしたところ、先帝(後醍醐院)の御子で比叡山の座主でおわした大塔の宮が御還俗されて、兵部卿親王護良と名乗られた。

去年、君が笠置山に入られた時は、大和国半西のあたりにおわしたというが、御在所がわからなくなっていた。ところが、多武峰吉野法師を誘われて会稽の恥をすすごうとされているとの噂が聞こえてきたので、畿内が騒然となった。

そこに、同年元弘二年(1332)の冬、楠兵衛尉正成という勇士が叡慮を請け、河内国の金剛山、千波屋という無双の要害を城郭となして錦の御旗をあげた。そこで、去年笠置に向かった東国の武士どもが、再び上洛することとなった。

楠木家の菩提寺、観心寺(河内長野市)の山門横にある。

翌年の春、大将軍は奈良路を経て、まず吉野へ発向して大塔宮を攻め落とし奉り、村上彦四郎義暉(他書では、ふつう「義光」と表記される)を討ち取って、その軍勢でただちに金剛山に赴いて城を囲んだ。

吉野山の入り口の「吉野山駐車場」の脇にある。村上義光は信州埴科の武士で、護良親王に従って討幕活動をおこなっていたが、元弘三年(1333)、吉野が落ちた時に護良親王の身代わりとなって蔵王堂前二天門の高やぐらの上で腹を切って自害した。その後、幕府方の首実検で護良親王ではないことがわかり、ここに捨てられたのを里人が弔ったものという。

数万の軍勢が武略を尽くしたが、険しい要害に強弓精兵が大勢で籠もっていたため、寄せ手は、命を落とし傷を負う者が数知れなかった。

東国の武士が利を失っていた頃、不思議なことが起こった。

隠岐国では、守護人の清高が去年の春から詰番して御所を警固し奉っており、佐々木富士名三郎左衛門尉という者が常に龍顔に近付き奉って倫言に応じていたが、天が命じたのか、この者が君を盗み出し奉った。

千種忠顕朝臣も一緒に供奉され、御座船に召して浮島を出られたが、御船を寄せられる汀もなかったので、行方も知らぬ流れの上に漂われることになった。

叡慮のほどの痛ましさは、言いようのないものであった。水は舟を浮かべられるものの、水はまた舟を覆すこともできることを、思し召されていたのであろう。

御敵がこの時に君を襲い奉れば玉体も危うかったが、そこに、後を追って来た守護人清高の兵船千艘余りが矢のような速さで御船に追い付いて来たため、皆、色を失った。

その時、かたじけなくも、御船を操っていた男に仰せになった。

「汝、敵の船を恐るるなかれ。急いで漕ぎ寄せて釣糸を垂れよ。異国の太公望は、渭浜で釣りをしていた時に文王が車の右に乗せて帰ったものである。少しも恐れることはない。」

この男は、我が身の終わりと思ったが、勅命を聞いて無我夢中で釣糸を垂れた。

そこに敵船が御船に進み寄って、「怪しい船を見たか」と言うので、「今朝、出雲路を指して帆を上げた船がありましたが、順風なのですでに渡海したことでしょう」と、答えた。

敵は御船の中を見たものの、烏賊というもので玉体を埋め隠し奉っていたため、そうとは気付かず、「疑わしい船ではない」と、兵船どもは漕ぎ過ぎて行った。目出度いことであった。

君はかねてから諸仏諸神、中でも伊勢、石清水、加茂、平野、春日二十二社を御祈念されて種々の御願を立てられていたので、思し召しのままに御渡海することができたのである。

清高の船は出雲三尾の浦に着くと、一族の佐々木孫四郎左衛門高久が当国の守護人だったので、「国中の軍勢を催して与力するように」と、清方を使者として申し遣わした。

しかし、高久は返事をしなかった。これは、かねて綸旨をたまわっていたからである。

12.船上山

そうこうするうちに、御座船は伯耆国奈和庄野津郷というところにお着きになった。

ここから先は

¥ 150

楽しんでいただけて、もしも余裕があったら投げ銭をお願いします。今後の励みになります。