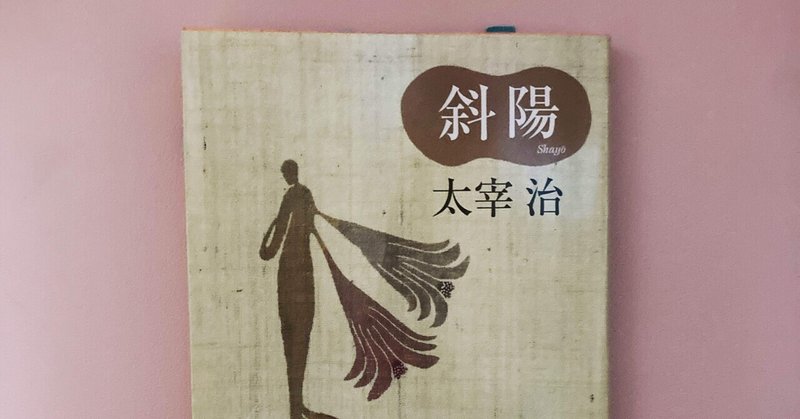

書評:太宰治『斜陽』

没落というプロットを舞台とした生きる意味を巡る苦しみ

私は海外文学を好んで読んできた傍ら、決して数は多くないのだが、日本近代文学(だいたい明治から第二次世界大戦終戦くらいまでの作品)についても、最低限の有名どころを一作家一作品くらいの感じで、一時集中的に読んだ時期があった。

しかし、過去やっていたブログなどでもあまり積極的に書くことをしなかったためか、日本近代文学については正直ご紹介や感想を書ける程覚えている作品がほとんどである。

なので短編からでも少しずつ再読しながら、投稿もしていこうかと思う。

さて今回は、最近20年以上振りに再読した、太宰治『斜陽』。

舞台は第二次世界大戦終戦直後の東京。

旧華族に属する主人公一家(母、姉かず子、弟直治の3人)は、既に父を亡くしており、親戚の支援も受けながら財を切り崩して生活を続けていた。

しかしそんな一家に、遂に住み慣れた東京の家を手放し、伊豆の安い物件に引っ越さなければならない事態が訪れる。

*有名な話だが、こうした舞台設定はほとんどロシア文学のチェーホフ『桜の園』そのものである。

事実本作にはチェーホフを語るシーンやチェーホフの引用も多数登場しており、チェーホフへのオマージュが感じられる。

常に可憐で泰然とした母ではあったが、実は父を亡くして以降心身の疲労を積み重ねており、この度の引っ越しを機に遂に病気を患うことになってしまう。

本作の語り手かず子は、今は唯々母の安らぎと幸せだけが自身の願いではありながらも、実は秘めたる「生きる意味のあて」を持っていた。

弟直治は、いわゆる自ら固有の、自分だけの生きる意味を見出すことができないデカダンス。

彼の苦しみは作中で手紙の形式でモノローグ的に描かれるのだが、そこに表現されたのは、全ての水を吸いつくす乾いた砂のような精神状態。

生きる意味への到達に関する希望はほとんど感じられない。

やがて母は死に、本作は姉かず子と弟直治の対比という形で描かれ、終幕を迎える。

かず子は、かねてより秘めた「生きる意味のあて」に対し、行動し、望んだ形ではなかったにせよ、その「あて」に自分なりの決着をつけ、そして自らの生きる意味を確かに掴んだ。

その過程でかず子は、自らのアイデンティティの一部であるような自身の性質をいくつも危険にさらし、むしろ汚し、そうしながら新たな自己を確立していく。

まるでアイデンティティを刷新するような、狂気じみた覚悟が印象的だ。

対して弟直治は、自らが変わっていくことを受け入れることができなかった。

むしろ彼は、「自分は変わることなんでできない人間なのだ」という観念・思い込みに最後までしがみつき、その観念を隠れ蓑とするかのように一切を拒否する。

そんな直治にも実は生きることに対する欲求に繋がり得る一縷の可能性はあったのだが・・。

この作品をどう受け止めるか、私には非常に難しい。

時や環境の流れのままに亡くなる母をただ憐れめばよいのか。

狂気じみた覚悟で自らを刷新したかず子の覚悟におののき、生きることの難しさをそこに学べばよいのか。

変われない直治の心情を理解し、こうした自分らしらなるものに雁字搦めとなってしまうタイプの人の気持ちを学べばよいのか。

この作品には、善と悪に関する一切の価値判断が含まれていない。

かといって、読者が自由に感じるままに決めればいいというような、読者に判断を委ねる、読者の価値判断を許容するような作者の余裕も感じられない。

そこにあるのは、いくつかのタイプの人間の苦しみそのものであり、ただそれがあるがままに表現されているだけと言えるのではないだろうか。

そして作品を通して強く感じる圧力は、こうした人の苦しみには善悪なんてないという思いが一方にありながら、他方ではいつの時代も人の苦しみは結局は善悪で評価・判断されてしまうという皮肉に対する絶望。

強いて言えば、そんな絶望が吐露された作品なのかもしれない。

安っぽいことを言うことになるが、極めて芸術家らしい作品だ。

芸術家にしか感じ得ないような苦しみと、芸術家にしか成し得ないようなその表現。

日本の近代純文学には海外の諸作品と比して、作家個人の研ぎ澄まされた感覚と苦しみが表出した作品が多いように思われる。

読了難易度:★☆☆☆☆

僕(読者)は何を思えばいいんだろう(イエモンの『JAM』風)度:★★★★☆

Don't think, feel(考えるな、感じろ)度:★★★★★

トータルオススメ度:★★★☆☆

#KING王 #読書#読書ブログ#読書感想#読書記録#レビュー#書評#日本文学#日本近代文学#純文学#太宰治#斜陽#生きる意味#自分は変わらないといけないのか

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?