マーケティングとは何か?

「マーケティングとは顧客が真に求める価値を創造し、顧客がその価値を選び続けてくれる関係性を構築する活動」と中澤としては定義しています。

はじめに

こんにちはRepro株式会社CMOの中澤です。今回、これまでの20年間のデジマでの実務経験を元に、本気でマーケティングの定義を考えてみました。自己紹介はコチラです。

→自己紹介ページ

あとWeb担当者フォーラムで「デジマはつらいよ」の原作を書いています。

世の中のマーケティングの定義

ここでお話しするマーケティングとは、プロモーションやマーケティングコミュニケーション活動だけではなく、製品から展開チャネルまで含めた、広義のマーケティング活動についてとなります。

そんなマーケティングですが、いざ定義となると実にフワッとしたモノでして、一言で表そうとすると意外に難しいものです。なので世の中の定義も色々ありまして、代表的なモノとして以下があります。

【アメリカマーケティング協会】

マーケティングとは、顧客、依頼人、パートナー、社会全体にとって価値のある提供物を創造・伝達・配達・交換するための活動であり、一連の制度、そしてプロセスである。

【日本マーケティング協会】

マーケティングとは、企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動である。

【フィリップ・コトラー先生】

マーケティングとは、製品と価値を生み出して他者と交換することによって、個人や団体が必要なものや欲しいものを手に入れるために利用する社会上・経営上のプロセスである。

【ドラッカー先生】

マーケティングとは顧客の創造であり、究極的にはセリング(単純なる販売活動)をなくす事である。

色々ありますが、共通して登場してくるのが「顧客(市場)の創造」「価値の交換」「総合的な活動およびプロセス」といったキーワードです。

そして、重要なのが「その主体は顧客である」という視点かと思います。

マーケティングとは何か?を再定義する。

今の時代は、顧客に表面上発生するニーズの多くは、既に満たされた状態にあり、また、消費者や企業を取り巻く環境は急速にデジタル化され、リアルとデジタルの境界線が曖昧になる、そんな状況にあります。

このような状況においては、マーケティングの定義自体も少し見直しが必要かも?と思い、僭越ながら、勝手に再定義を試みたいと思います。

マーケティングとは顧客が真に求める価値を創造し、顧客がその価値を選び続けてくれる関係性を構築する活動

なんか、それっぽい感じの定義ができたのでは無いかと、思っております(自己満足ですいません)

一応、自分なりに一生懸命考えた結果の定義でして、以降、定義の各パーツ毎に説明をさせて頂きますね。

顧客が真に求める価値を創造

以前からこのnoteで何度も説明してきた通り、現在においては、顧客の表層的なニーズはほぼ満たされた状態にあり、企業は、顧客のより深いレベルの欲求である「インサイト」や「ジョブ(ジョブ理論より)」を捉える必要が出てきています。

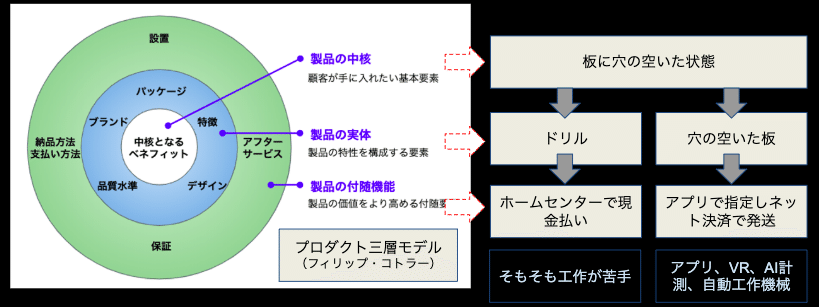

インサイトは顧客が言語化できない、潜在的な欲求であり、また根源的な欲求です。以前こちらの記事で書いたように、「顧客はドリルが欲しいのではなく、板に穴の空いた状態が欲しいのである」という寓話に代表されるように、「本来果たしたい課題」と言っても良いかもしれません。

顧客インサイトを出発点とした場合、その欲求を満たす「価値」としての方法論は、決して一様ではありません。上記の「ドリル」の例を挙げるのであれば、「そのドリルの性能」を競うのでは無く、本来の「穴の空いた板」をどう満たすのかという、「提供価値」を競うという事になります。

また、顧客インサイト(真の欲求)は、お客様の置かれた状況に応じて発生します。クリステンセン教授は、それを「ジョブ」と呼び、理論的な体系化を試みています。

また、最近話題になった書籍「アフターデジタル」著者の藤井氏も、この状況にフォーカスする重要性を説いているのですが、ここら辺については結構深い説明が必要ですので、興味があればコチラをお読みください。

顧客がその価値を選び続けてくれる関係性を構築する

次に、定義の中の「顧客がその価値を選び続けてくれる関係性を構築する」の部分についてですが、発見したインサイトに対する提供価値は、具体的に顧客が体験できる「製品やサービス」の形にする必要があります。

そして価値は「体験」つまり利用して貰えなければ伝わりません。デジタル化された社会では、何か製品を売ってお終いでは無く、製品やサービスの提供は総合的な顧客体験の入り口にしかすぎません。

例えば、Appleの製品がわかりやすい例ですが、顧客はMACやiphoneという製品そのものの効能のみを購入している訳ではなく、iTuneやアプリといったエコシステム、体験そのものを購入していると言えます。

UberやNetflixについても同様であり、いつでも移動できるや、いつでも視聴できるといった「体験」自体を提供していると言えるでしょう。

そして良い体験を重ねていくことで、顧客との関係性(エンゲージメント)は深まっていき、顧客がその価値を選び続けてくれる関係性が構築されるわけです。

そしてその関係性の継続は「LTV」という形となって現れます。

この「価値を選び続けてくれる関係性」を構築するためには、「4E」の考え方が重要になります。旧来であれば「4P」と言われていた部分に該当する概念です。

「4P」はフィリップ・コトラー先生が提唱した、マーケティング戦略の立案・実行プロセスの1つである、マーケティング・ミックスにおいてコントロールできる「重要要素」を纏めた概念ですが、比較的「プロダクト・アウト」的な志向で作られた概念です。

Product(プロダクト:製品)⇒何を売るか?

Price(プライス:価格)⇒いくらで売るか?

Place(プレイス:流通)⇒どこで売るか?

Promotion(プロモーション:販売促進)⇒どうやって認知させるか?買ってもらうか?

ただ現在では、主体が「顧客」に移っており、また、前述の通り、世の中の状況が「デジタル中心」の世界に移行しつつあります。

このような状況の中では、「4P」から一歩進み、「4E」の概念に基いて、このプロセスを考えていく必要があります。(4Cという概念もありますが、ここではすっ飛ばします)

Experience(体験)⇒どのような体験を提供するのか?

Exchange(交換)⇒顧客と何を交換するのか?

Evangelism(伝道)⇒どのように体験を伝播させるのか?

Every Place(あらゆる場所)⇒各顧客接点にどんな役割を持たせるか?

前述の通り、最も核となる「製品・サービス」は、顧客との持続的関係性を伴った「体験」に置きかわります。

また顧客との交換交換という視点では、金銭のやり取りに加え、例えばカーシェアなどにおいては、クルマを提供して頂くというのも「交換」になりますし、コメントやSNSでシェアして頂く事も「交換」に該当します。

プロモーションについても従来と異なり、「伝導」という概念が必要になります。消費者の情報取得ルートが、従来の「検索」から、ソーシャルでの比重が増えるに従い、いかに情報を伝播させていくのかについて、それぞれの媒体特性を踏まえた上での、立体的な設計が必要です。

そして顧客接点がこれまでと異なり、デジタル接点(アプリや、IOTに接続された製品接点)、リアル接点、常時複数の接点が発生する為、それぞれの接点が有機的に統合されるような「UX」の構築が求められます。

これら「4E」を、統合化されたマーケティングプロセスとして、持続可能な形で顧客に提供する、その活動がコアなマーケティング活動となります。

そして、当然ながら、それらの活動を維持する為には、その「体験」が、ビジネスモデルとして成立しており、プロフィットを生み出さなければなりません。

場合によっては、現在の「バリューチェーン」そのものの見直しが必要になるかもしれません。所謂、デジタルトランスフォーメーションです。

関係を続けていくには体験のアップデートが必要

製品やサービスが、売って終わりでは無く、持続的に提供される「体験」となる事で、これまでと異なりマーケティングは、その「体験」を持続的に成長させ続ける事が求められます。

製品やサービスは、顧客接点の「起点」にしかならず、マーケティングの真価は、まさにその後の「体験のアップデート」にある、そのように考え方も活動も変更していくという考えです。

そして、体験のアップデート重ねていくその目的は、「顧客とのエンゲージメントを深めていく」事に他なりません。

顧客とのエンゲージメントを深める為の、体験のアップデートには、2つの事が重要となります。

「顧客との多頻度、多接点での接触による個客データの収集」と、「機動的にUXグロースハックを行える、システム環境と体制」の2つです。

より、個客との接点を「Every Place」にできたサービス程、個客の抱える課題や状況を把握しやすくなり、また同時に、リアルタイムにそれらに対応できる可能性が高まります。

しかし、どれだけ個客を深くかつリアルタイムに理解できたとしても、それらに即座に対応できる、UXグロースハック基盤が無ければ、体験価値を高める事はできません。

ここに、「Repro」などの、マーケティングツールの価値があると言えます。

※注釈

・「Repro」は、株式会社Reproが提供する、日本で代表的なアプリ及びWebサイト向けのUXグロースハックツールです。カスタマーエンゲージメントプラットフォームと呼ばれています。

顧客インサイトを把握し、それに対し価値となる体験を構築する。そして、その体験をアップデートし続ける事で顧客エンゲージメントを高めていく。それがマーケティングの本質的活動であると自分は考えています。

ただ、この「エンゲージメント」を深め、ロイヤル顧客化するプロセスには実は二つのルートがあり、この点には注意が必要です。この点についてはこちらの記事「ロイヤル顧客育成の真実」で詳しく書いてますので、そちらをご参照頂けますと幸いです。

顧客データの収集とDMP・CDP構築の留意点

顧客との多接点・多頻度のコミュニケーションが可能となれば、当然ながらよりリッチなデータの収集・蓄積が可能となるわけですが、この「個客データの収集や蓄積」には注意が必要です。

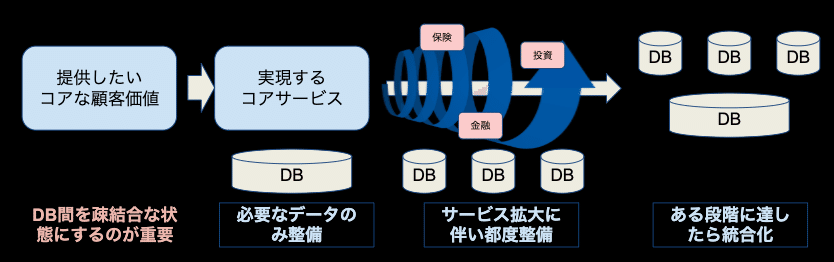

昨今、このテーマになると必ず「DMP」や「CDP」の事が話題に上がりますが、「顧客体験の構築やアップデートを目的としないデータ統合は、むしろ弊害になる」という点です。

日本のデジタルトランスフォーメーションの大家、アフターデジタル著者の藤井さんも、Twitterで「ユーザの状況発見からのUX注力なきデジタルトランスフォーメーションなど、滅びればいいと思ってます!」と言っておりますが、マーケティングに関しても同じ事が言えると思います。

本来、顧客から収集するデータは、顧客の体験向上に直接的にフィードバックされる必要があり、それが上述の4Eで言うところの「顧客との価値交換」にあたります。

データを顧客から頂きその対価として「体験」を提供する、という意味での交換です。闇雲なデータ収集はいま社会課題に上がっている個人情報保護の動きからも、むしろリスクとなり得ます。

また、「いつか使うかもしれない」というデータの収集や蓄積、社内データの統合は、DMPやCDPの肥大化を招き、データ管理コストが重くなるだけではなく、機動性を失わせる可能性があります。

まずは提供したい顧客体験を描き、それに必要なDBをミニマムで構築し、体験のアップデートに伴ってDBを拡大、ある時点で統合化を行うといった順序の進め方でも良いのでは無いかと考えます。

マーケティングとは何か?

大変長文になりましたので、最後にもう一度まとめさせて頂きます。顧客に主体が移り、デジタル化する世界において、「マーケティングとは何か」という定義をアップデートする必要があると考えています。

「マーケティングとは顧客が真に求める価値を創造し、顧客がその価値を選び続けてくれる関係性を構築する活動」

キーワードは以下の3つです。

・顧客の真に求める(Insight)

・価値の創造(広義のマーケティング)

・持続的な顧客との関係性を維持するための体験のアップデート

今回のnoteは、これまで書いた記事のまとめ的な立ち位置となっています。もしご興味がありましたら、ぜひ、マガジンへの登録をお願いいたします。

また、noteの更新はTwitterでお知らせしますので、合わせてフォロー頂けますと幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?