イオンポンプの働きはボクたちの行動を司るものだった!

こんばんは、芝本です。

先週の記事で水が持つ栄養素である「カルシウム」についてアウトプットしました。簡単に振り返ると、「カルシウム」の役割には骨や歯の形成以外にも筋肉の収縮、血圧上昇の防止などもあります。

そのため、「カルシウム」が不足した場合、骨粗鬆症や血圧上昇という症状が出る場合があります。さらに、カルシウムパラドックスが衝撃でした。

体内の「カルシウム」が不足することで、骨から「カルシウム」が溶け出し、体内の細胞内の「カルシウム」が増加します。結果として、骨の「カルシウム」不足による骨粗鬆症や血圧上昇、細胞内に過剰に「カルシウム」が存在することでホルモン分泌や筋肉の動きに障害をきたす可能性があります。これをカルシウムパラドックスと呼びます。

詳しく知りたい方は過去の記事をご覧ください。

そして、本日は水が持つ栄養素第二弾ナトリウムについて書きます。

ナトリウムのイメージは中学生時代の化学の授業で「Na」と元素記号を覚えたぐらいです(笑)

そんなナトリウムですが、体内ではカルシウム、リン、カリウムに次いで多いミネラルで、体重の0.15%存在するそうです。約1/3は骨に、残りは細胞外液に存在します。

人間の身体の6割は水でできています。

水とは体液のことですが、細胞内液と細胞外液に分かれ、前者が40%、後者が20%を占めるそうです。

そんな人の身体で最も大切な体液の20%に効果を発揮するナトリウムが飲料水には入っています。

ナトリウムの役割とイオンポンプの働き

ナトリウムについてアウトプットをする上で、イオンポンプについては絶対に欠かせません。後述はしますがボクたちが当たり前に生活しているのはこのイオンポンプの役割が大きく関わっていました。

1、細胞機能の維持

細胞が活動するためには細胞内液と細胞外液が必要です。

細胞外液にはナトリウムが、細胞内液にはカリウムが多く存在し、これらの濃度バランスを正常に保つことで水分量の調整や浸透圧の維持を行っています。

浸透圧を説明するにはかなりの知識が必要なので、こちらの記事を参考にしてください。

細胞内外で「ナトリウム」とカリウムが、イオンポンプというポンプにより出入りします。

このポンプにより、細胞内のナトリウム濃度が濃くなった場合に、細胞外からカリウムを取り入れると同時に余分なナトリウムを細胞外へ出すことで一定に保っています。

しかしナトリウムとカリウムが過剰もしくは不足した場合には、このポンプが働かなくなる可能性があります。

結果として、細胞内ナトリウム濃度を薄くするため、水分を多量に取り込み、細胞が膨張し血管が圧迫され血圧上昇に繋がりかねないです。

2、筋肉の収縮と弛緩

筋肉の動きにも上述したイオンポンプが大きな役割を担っています。

筋肉を収縮させる際は脳から筋肉に命令が伝わると、筋肉細胞外にあるナトリウムが筋肉細胞内へ移動します。筋肉が弛緩する際は逆のことが起こります。この移動にイオンポンプが関わっています。

イオンポンプが正常に働かなくなると心筋にも影響するため、最悪の場合、不整脈に繋がる可能性もあります。

3、神経機能を正常に保つ

ここでもイオンポンプです。

情報伝達の役割を担っているのが神経細胞で、ここにもイオンポンプが存在します。

情報は電気信号となり、神経組織に伝達されていきます。この電気信号は、神経細胞膜イオンポンプを通して細胞膜外にあるナトリウムと細胞内にあるカリウムが入れ替わるタイミングで発生します。

そのため体内でナトリウム濃度が低下すると、イオンポンプがうまく作動せず、正しい情報伝達ができなくなる可能性があります。

イオンポンプの役割がすごすぎますね。

今、ボクはパソコンでこの記事を書いているのですが、この指の動きや目の動きが正常にできているのはナトリウムが体内に適量あり、イオンポンプがうまく機能しているからなんですね。

身体の中でこんなことが起こっているなんて思いもよりませんでした。

ナトリウムの必要摂取量

上述のイオンポンプはナトリウム過剰でも不足でもうまく作動しないと書きましたが、どれくらい摂ればいいのでしょうか?

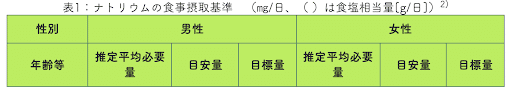

ナトリウムは食塩にから摂取することができるため、下記の図では食塩の適切な摂取量を示しています。

(年齢が0歳〜70歳以上まであったので、一部のみ貼り付けております。)

なので、20代男性であれば、600mgのナトリウムが必要で1.5gの食塩を摂取するのがベストだそうですが、日本人の食生活から1.5gに抑えることは難しいとのことで、食塩8g未満と設定しているそうです。

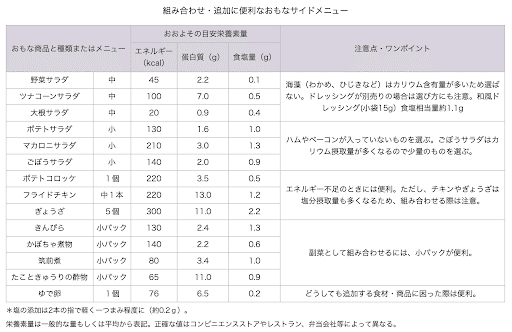

そして下記の図が身近な料理の食塩量です。

ベストな食塩1.5gであれば、マカロニサラダ1人前(1.3g)とゆで卵1個(0.2g)のみとなります。さすがに厳しいですよね。

ちなみにカップラーメン1個で約5g、ピザ1枚で約3.5gと身近なものでかなりの塩分が含まれています。

20代半ばぐらいの時は正直、カップラーメン、ピザ、他にもうどんやパスタなど頻繁にかなり高塩分な食事をしていましたが、具体的な数値を見てみると怖いですね。

今でも食べることはあるので、食べる時には低塩分なものもしっかり摂るようにします。

ナトリウムについて調べましたが、正直、これほど大事な役割をしていることに衝撃を受けました。学校ではイオンポンプまで習わなかったです。

受け身で取れる情報と主体的に目的を持って取る情報では質が全然違うことも大きな学びでした。

しっかりと自分から疑問を持ち、効果的な情報を取りアウトプットしていきます。

今日はここまで。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?