どこにも「私」がいないまま漂流した挙句、公務員に流れ着いた私が娘に伝えたいこと

娘たちが学校で「キャリアパスポート」という仕組みに取り組んでいるようで、先日、教材に親としてのコメントを書かせていただきました。

今日は、子どもたちがこの仕組みの中で「将来の夢」として何らかの職業を書いているのを見て思ったことを少し書いてみます。

子どもたちが「将来の夢」を書いているのを見て、真っ先に感じたのは

「私は、公務員を《夢》に掲げたことがない」

ということ。

小学生の頃は、《夢》と呼べるような特定の職業への憧れがあったわけではありませんでした。毎日、林や原っぱで虫捕りをし、グラウンドで野球やサッカーをし、たまに塾やスイミングに行ったり、サボったり。将来のことなんて考えずに、ボーっとしていました。

中学生の頃は、定期テストのたびに自分の勉強に加えて友達などにも勉強を教えていたことや、学校の先生たちと比較的いい関係だったことなども影響してか、何となく教師なんていいかもな〜とぼんやりと思っていました。

でも、そこに「なりたい」という明確な意志はありませんでした。

高校の頃は学校の勉強についていくのに必死で将来のことなんて全然考えていませんでした。(そしてほとんどついていけず日本史で14点しかとれなかったときは、むしろ笑えてきました)

金銭的な事情で一浪し、もっぱら偏差値の見合いで国立大の工学部に。

大学では勉強はそこそこしながらサークル、そして、音楽やお笑いのライブを観てはその感想などを書いてHPで発表する日々。

ここで初めて自分が好きな「書く」ことと職業を意識して、周囲に内緒でライター養成講座に通ったり、ライターさんのお手伝いでイベントスタッフをやったり、編集部に潜り込んでバイトをしてみたり。

4年生になって研究室(いわゆるゼミ)に配属されましたが、その環境が苦しくなり、周りの同期が当たり前に進学する中でそのまま大学院に進学するのかどうか悩みましたが、親に押し切られる形で進学。

結局、工学系の研究を続ける気にはなれず研究とは縁のない分野で文系の人たちに混じって就職活動しましたが、就職氷河期でただでさえ厳しい環境の中、ここでも自分が何をしたいのか分からないまま撃沈。

結局大学院は中途半端な形で退学し、食べるために、そして、親を安心させるために公務員になりました。

★ ★ ★

思い出語りが長くなってしまいましたが、このように、公務員になるなんて、学生時代のどの「断面」を見ても想像できません。

海で難破して漂流した先で、無人島の海岸に流れ着くようにして結果的に公務員になったに過ぎないのです。

思えば、26歳で公務員になるまで、外からの評価、自分がどう見えているかということにばかり囚われて、自分の内面ときちんと対話してきませんでした。

視線を向けるのはみんなが「いいな~」って言ってくれる方角ばかり。

高校と大学の受験は、いずれも自分の偏差値を基準に手が伸びそうな中で、できるだけ難易度の高いところに挑戦しただけ。

大学の研究室(ゼミ)は、ロクに研究内容も知らないまま選び。

少し覗いたライターや編集の世界も、親の反対を押し切ったり業界に時給900円のバイトから飛び込むような覚悟もなく、HPで発表した記事を褒められたのが気持ちよくて、苦しい研究から逃れるように手を伸ばしただけ。

そして、公務員になったのは親を安心させるため。

どこにも「私」がいない。

で、あなたは何をやりたいの?

何が好きで/嫌いで

何に喜び/苦しみ

何になりたくて/なりたくなくて

何で貢献できて/お荷物になって

どんな世界を見たくて/見たくなくて

それらと向き合わずに流れ着いた公務員という仕事。

「私は、公務員を《夢》に掲げたことがない」

それでも辿り着いたこの仕事。

どうしようもない私を拾ってくれた公務員という職業。

そんな風に勤め始めて、本当ならデモシカ公務員として組織のお荷物になっていたかもしれない私でしたが、今思えばその時々の人との出会いや配属で救われました。

新人の私を導き、仕事の面白さを感じさせてくれた上司や先輩。

職場の外の庁内横断のプロジェクトチームに引っ張り込んでくれた先輩。

庁内の自主勉強会を一緒に立ち上げてくれた同期。

様々な活動でつながり、交流してくれる仲間。

官民連携のプロジェクトや内閣府/内閣官房への派遣、化学技師なのに公有地活用の担当になったり。

何の考えもなしに公務員になって、その後の偶然の出会いや仕事のめぐり合わせで、否応なしに自分のことを見つめ、問いかけ、内省する日々を送ることができました。

こうして、デモシカ公務員は一転、仕事が好きでそこそこ組織の中でも頼ってもらえる存在になりました。

地域にも全国にも仲間ができました。

しかも、学生時代に諦めた「もの書き」もこうしてブログを多くの皆さんに読んでもらえるようになり、雑誌やwebメディアへの寄稿もさせてもらえるようになりました。

一度は手放したことが、偶然のめぐり合わせを経て、実現しています。

★ ★ ★

クランボルツという学者の「計画された偶発性」という理論がキャリアデザインの世界では有名ですが、私の公務員として勤め始めてからの15年間も、まさに「計画された偶発性」そのもの。

今なら《夢》を持てなかったあの日の自分に「それで大丈夫だよ」と声をかけてあげられます。

それと同じ安心感で、娘たちにも《夢》はあってもなくてもいいんだと伝えています。(本人たちは《夢》をもっているようですが)

もちろん「《夢》はあってもなくてもいいんだよ」というのは、大人になった私たちにも言えること。敢えて言うなら「何となくアッチの方に行きたいな~」という目印になる自分だけの北極星みたいなものは、あるといいかもしれません。(計画された偶発性と北極星の話は、コレだけで記事が書けてしまうので、またの機会に)

そうそう。

冒頭でご紹介した娘たちの「キャリアパスポート」。

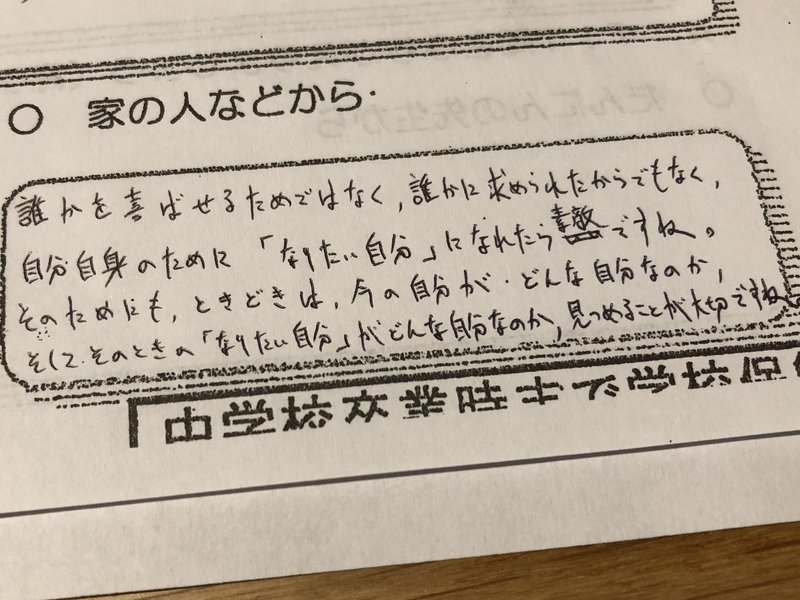

長女のものにはこんなコメントを書かせていただきました。

誰かを喜ばせるためではなく、誰かに求められたからでもなく、

自分自身のために「なりたい自分」になれたら素敵ですね。

そのためにも、ときどきは、今の自分がどんな自分なのか、

そしてそのときの「なりたい自分」がどんな自分なのか、

見つめることが大切ですね。

この「なりたい自分」をボンヤリと思い浮かべられるのが、私なりに思う自分だけの北極星を見出せた状態。

最近、私も自分だけの北極星を少し補正したところ。

娘たちに伝えたこと。

まずはその手本を示したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?