気に食わない人を消し続けた顛末『どくさいスイッチ』/独裁について考える①

独裁者と呼ばれる人間は、政治の世界においてたびたび現れる。敢えて個人名は避けるが、ロシアだったり中国だったり、アフリカのとある国だったり、旧ドイツだったり、日本だったりに独裁者は存在した。

また会社や部活などの組織でも独裁者と呼ばれる経営者だったり、リーダーが現れる。

「独裁」という言葉はかなりネガティブなものだが、「類稀なるリーダーシップ」などと言い換えると、カッコいいイメージに早変わりとなる。

バカと天才は紙一重、なんて言い回しがあるが、傑出したリーダーと独裁者も紙一重なんではないかと僕などは思う。北朝鮮など独裁者を世襲した場合を除き、独裁者と呼ばれる人々は、元々は頼れるリーダーだったのではないだろうかと。

リーダーシップを発揮する人間は、大体の場合において優秀で、部下や国民の支持が厚い存在であるに違いない。しかし、全ての人間が賛同するかというとそうではない。必ず不満分子は現れるし、リーダーシップが強まれば強まるほど、それに反発する人々も出てくる。

そんな時、本当の優秀なリーダーは、反対意見にも耳を傾けて、より良いリーダーシップを図るに違い。が、それは大概絵空事で、反対意見を述べる人々を遠ざけようとするのが、世の常ではないかと思われる。

自分が一生懸命にやっているほど、反対してくる勢力は、ただの邪魔者に見えてくる。自分の意見に従わせることを第一義に考え、相手の意見に鞍替えすることはほとんどない。

ある種のリーダーは自分の考えを貫き通したいので、自分に抵抗してくる人間は、いない方がいいと考える。例えばロシアなどでは、政敵を暗殺してしまう、なんていう話も聞こえてくるが、どうであれ、リーダーにとって邪魔者は消えて貰った方が楽である。

このような思考の流れから、最初は万人の指示を集めようとしたリーダーも、やがて反対勢力を敵視し、排除するような独裁者へと変貌していくのではなかろうか。

さて、藤子F作品では、こうした「独裁」とリーダーシップに着目したお話がいくつか描かれている。そこで今回は、「独裁について考える」と題して、2作品をご紹介してきたい。

なお、別の括りで執筆済みの『のび太地底国』は、その典型的な作品であった。もしよろしければ、参考まで。

本稿では、独裁と言えばコレ、といった超有名作品を見ていこう。

「ドラえもん」『どくさいスイッチ』

「小学四年生」1977年6月号/大全集7巻

本作はのび太が独裁者となってしまい、憎い奴らを次々と消してしまうという衝撃的なお話である。一般的に独裁はダメというような教訓的なお話と受け取られているが、僕としては少しのび太が気の毒な気がする作品でもある。

なぜなら、本作におけるのび太へのジャイアンの暴力は非道であり、いじめられっ子がいじめっ子に対していなくなって欲しいと考えるのは、普通のことのように思うからだ。

またのび太が周囲の気に食わない奴らを消したり、消そうとしたりする流れとなるが、どれも切羽詰まった対応に思えるし、最終的には夢にうなされて、寝相の問題で人々を消し去ってしまう。

のび太が独裁スイッチを押してしまったことについては、十分に情状酌量の余地があるように思うのである。

その一方で、のび太がジャイアンに殴られるきっかけとなったのは、あまりに野球が下手だからだが、その背景には練習不足というのび太の悪い癖が隠されている。

練習もしないで迷惑かけて、それでキレられるという流れにおいては、かなりの部分でのび太に責任がある。ジャイアンやスネ夫にいじられながらも、野球の練習をするところで終わるラストシーンは、「独裁は駄目よ」という教訓ではなく、「自分の問題をきちんと直視しよう」というような前向きなメッセージが発せられているように思うのだ。

さて、以上で本作の解説はほぼ終了してしまったので、この後は簡単に概略だけ追っておこう。

冒頭はジャイアンズの試合終了場面から。2対18という圧倒的スコア差で惨敗し、ジャイアンは失点の内15点がのび太のせいで、さらに逸失得点5点分のミスをやらかしたと総括する。都合20点を損したということで、20発バッドで殴るという暴挙に出る。

これがマンガだから許されるように見えるが、20発もバッドで頭をぶん殴られれば、下手すれば死ぬし、ますますバカになってしまうかもしれない。

頭にたんこぶを作って帰宅したのび太は、何でこんな目に遭わなくてはならないのかと泣く。ドラえもんは、原因はのび太の野球の下手くそさにあると指摘し、練習しようとのび太に声を掛ける。

ところがのび太は「問題はジャイアンなんだよ」と反論する。殴られた方でなく、殴った方に責任があるという考え方である。僕などはそれも一理あると考えてしまうが、のび太が野球を今後も続けていきたいというのなら話は別である。

実際にのび太は野球が実は嫌いではない。きちんと統計を取らねばならないが、嫌々野球をしているシーンよりは、野球のレギュラーになりたいと願うシーンの方が多い印象がある。

けれどこの日ののび太はこう思う。

「ジャイアンさえいなかったらこんな目に・・・。どっかへ引っ越していかないかなあ」

先の展開を書いてしまうと、野球に関わる限り、ジャイアンがいなくなったとしても、また別のリーダー(監督)が現れて、下手くそなのに練習もしないのび太を攻撃することになる。つまり、ジャイアンがいなくなるという対処法は、根本的な問題解決にならなかったのである。

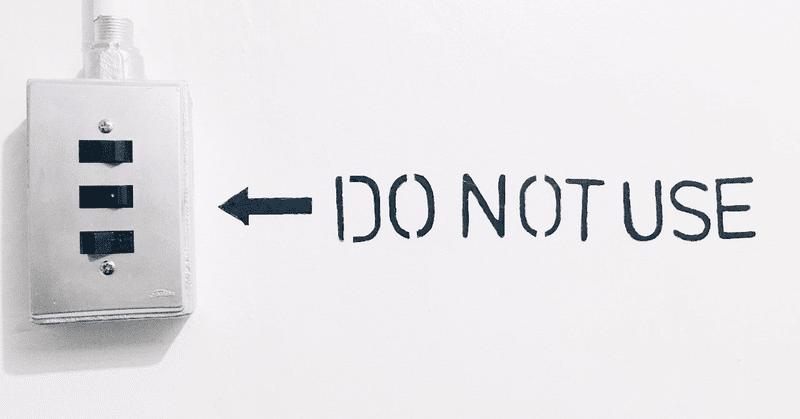

ドラえもんは、そんな短絡的な考えを持つのび太に、そうではないことを伝えるべく「どくさいスイッチ」という道具を差し出す。ドラえもんは、本来の効用を隠して、未来の独裁者が自分に反対する者を消し去るために使う道具だと説明する。

この時ドラえもんが、独裁者の定義を語っているので、抜粋しておく。あまり本文とは関係ないが、端的にまとまっていて、素晴らしい。

「独裁者というのはね、自分一人の考えで世の中を動かそうとする人のことだよ」

子供広辞苑があれば、是非載せたい言葉の定義である。

さすがののび太も、憎たらしいジャイアンを消しちゃうのは可哀そうだと思う。ただし、実際に消せる道具が手中に入ってしまった場合、突発的なことから力を行使してしまうことがある。それはまるで核兵器のボタンのようなのかも知れない。

実際に表に出ると、さっきの殴り残しということで、さらに7発殴ろうとジャイアンが迫ってくると、さすがに身の危険を感じて、「わあ、ジャイアン消えろ!」とボタンに手を掛けてしまう。

権力者が権力を行使するとは、こういうことなのかもしれない。

ジャイアンを消すと、その世界は最初からジャイアンがいなかったことになってしまう。そんな世界では、今度はスネ夫が暴君となる。のび太はやはりスネ夫に20発殴られそうになるのだが、続けてどくさいスイッチを押してしまう。

その後も他の野球メンバーにどやされたり、ママにも注意されたりするたびに、スイッチのことが頭をよぎる。

カッとなるとつい押したくなるなどと考えながら昼寝をしたせいか、夢の中でもみんなにガミガミ言われ、ドラえもんにまでバカにされる。そこで「誰も彼も消えちまえ」と寝言を言って、腕をジタバタさせると、誤ってどくさいスイッチのボタンを押してしまう。

完全に不可抗力だと思うが、これによって、世界から誰も彼もが消えてしまうのである。

このシーンでは、のび太は偶然人々を消してしまうわけだが、ここで狂ったように、本当に皆消えてしまえと、冷静にスイッチを押すようなシーンが描かれると、途端にのび太への感情移入ができなくなる。この偶然性が大事なポイントなのだ。

この後、ひどい孤独を背負うことになるのび太は、割に合わないほどに可哀そうな思いをするが、敢えてそういう立ち位置に藤子先生が調節しているのである。

その後、たった一人の生活(と言っても半日程度)を経験し、のび太は「ジャイアンでいいから出てきてくれえ!」と嘆く。

気に食わないという理由だけで人を消していくと、最終的には周囲に誰もいなくなってしまう。孤独な思いをするくらいだったら、自分と意見が合わない人だとしても、誰かに居て欲しい。そんなのび太の心の成長が見て取れる。

ここでどこに隠れていたのかわからないが、ドラえもんが登場し、「どくさいスイッチ」は独裁者をこらしめるための発明品だったことを説明する。さらにどういう仕組みかわからないが、世界は元通りに戻る。

「どくさいスイッチ」とは、ある種のパラレルワールドを作り出す道具ということなのだろうか。考えても結論が出てこないので、これ以上考えるのは止めておこう。

ラストシーンはのび太とドラえもんが空き地で野球の練習をしている場面となる。ここで注目して欲しいのは「周りがうるさいってことは楽しいね」と成長のあかしをみせるのび太・・・ではなく、ボールを振りかぶったドラえもんの手が異常に伸びている部分である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?