藤子先生の夢が詰まった『ゆめの町ノビタランド』/ドラえもんミニ考察⑩

『ゆめの町ノビタランド』

「小学四年生」1974年7月号/大全集4巻

「ドラえもん」短編の中から、押さえておくべき作品をピックアップして紹介する「ドラえもんミニ考察」シリーズの10本目。

記念すべきアニメ第一作目!

本作は大山のぶ代版のアニメ本放送第一回目(1979年4月)に採用された記念すべき作品として有名。近年でもアニメ放送40周年記念として大々的にリメイクされていた。

大山版のアニメは何度もバラエティ番組などで取り上げられていて、小さくなった後に皆でノビタランドで踊り出す「ウエスト・サイド・ストーリー」のパロディシーンがよく紹介される。また、ジャイアン・スネ夫・しずちゃんの他に謎の少年が登場するという取り上げ方もされている。

敵がいない導入パターン

ドラえもんでは、主にジャイアンのいじめやスネ夫のイヤミから物語が始まる。本作では子供たちが皆困っているという問題が発生し、それを解決する形でお話が展開していく。敵がいないパターンである。

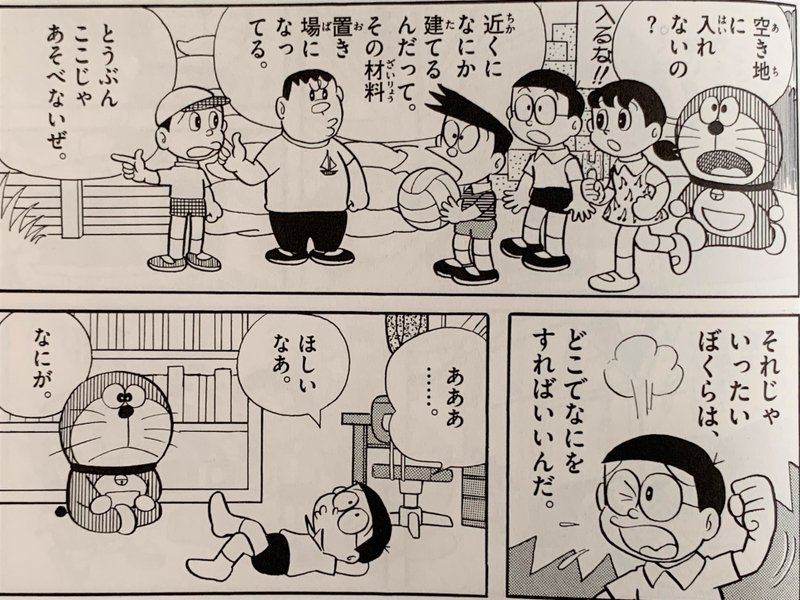

のび太は珍しくローラーシューズに挑戦しているが、家の中だったため外へと追い出される。しかし、外は自動車が通っていてかえって危険。同様にしずちゃんも家でお茶会があるので外へ出され、せっかくスネ夫がドッジボールに誘ってくるのに、空き地は資材置き場となっていて入れない。

のび太は僕だけの家、僕だけの町が欲しいと呟き、ドラえもんがその願いを叶えるべく動き出す。

「ポラロイドインスタントミニチュア製造カメラ」

家や町を作ろうということで、ドラえもんはひみつ道具「ポラロイドインスタントミニチュア製造カメラ」を出す。このカメラで家を撮影すると、内装や内部の小物まで精巧に再現された立体ミニチュアが現像される。

このカメラは後に『超大作特撮映画「宇宙大魔神」』(1979年11月)『超リアル・ジオラマ作戦』(1984年1月)で再登場を果たす。二作とも特撮だったりジオラマ撮影での町作りに使われている。なお、後者では「インスタントミニチュア製造カメラ」という名称に短縮されている。

なお、ほぼ同様の効果を発揮する「ミニチュア製造カメラ」が登場するのが、異色短編のヨドバ氏シリーズの『ミニチュア製造カメラ』である。こちらは引退した会社社長が、ヨドバ氏から10万円で買ったミニチュア製造カメラを使ってジオラマを作るお話。

このカメラは都合4回登場させており、藤子F先生が本当に欲しかったひみつ道具なのではないだろうか?

ノビタランドを作ろう

「ポラロイドインスタントミニチュア製造カメラ」を使って、自宅だけではなく、本屋・お菓子屋・映画館・ボーリング場を撮影して、町を作ることにする。

出来上がった町を見ると、喫茶店・八百屋・床屋・ケーキ屋がある。他にもユメのビルという雑居ビルもあり、そこには「フジオ商会」「スタジオX」の看板も見えるが、果たしてどんなテナントなのだろうか。

「ガリバートンネル」VS「スモールライト」

ミニチュアの町が完成したら、次に自分たちも小さくなってその町の住民になるだけ。小さくなる道具としてドラえもんは「ガリバートンネル」を出す。大小の出入り口があって、大きい方からくぐればトンネルから出るときには小さくなれるというもの。

ガリバートンネルは頻出ひみつ道具として知られているが、スモールライトと効果が被っていることから、その必要性にたびたび疑問符がつけられる。ただ本作の初出の段階ではその前年に「スモールライト」が『ぞうとおじさん』で登場しているものの、これはぞうを小さくするために使われており、人間には使用されていなかった。

またスモールライトは構造的に自分以外を小さくする使い方を想定しており、本作のようにみんなで小さくなる場合には、ガリバートンネルが非常に便利。本作でも後から小さくなって合流する子供たちもいたが、設置型のガリバートンネルがあればこそであった。

なお、ガリバートンネルと同様の効果を発揮する道具をキテレツも作成している。『ボール紙の町』というお話に登場しているが、名称は付けられていない。この作品については、後ほどもう少し詳細する。

謎の男の正体

大山版初回放送では、ガリバートンネルをくぐる仲間の一人に全く知らない男の子が混じっていた。あれは誰だ、と一部で話題となっていたが、原作ではまだモブキャラとしてのポジションを得ていない安雄(らしき男)が描かれている。

オチ

オチとしては庭に物置を作ることになり、ノビタランドは片付けられてしまう。のび太はドラえもんに「空き地を作る道具を出して」と言って困らせる。ドラえもんは「土地だけは作れないなあ」と言っているが、本作の後も子供の遊び場問題は、時おり表面化することになる。

「キテレツ大百科」『ボール紙の町』

子供たちが家ではうるさいからと外に出され、外でも空き地が中学生に使われて、行き場を失ってしまう。そんなところから始まる展開は本作と一緒。「ポラロイドインスタントミニチュア製造カメラ」がないので、ボール紙を使って、器用なキテレツが箱庭の町を完成させていく。

おやつに原寸大のぶどうを小さくなって食べるなどの「ドラえもん」にも登場したシーンも出てくる。

本作ではタバコのポイ捨ての火が高層ビル(紙)に着火して、「タワーリングインフェルノ」となってしまう。この火を見たママに水をかけてもらい事なきを得るが、画用紙の建物は濡れて潰れてしまうのであった。

なお、「タワーリングインフェルノ」は本作が描かれた前年、1975年に日本公開となって大ヒットを飛ばしたオールスター出演のパニック映画の金字塔。そうした説明なくセリフで登場していることからもわかるように、「タワーリングインフェルノ」はビル火災の代名詞となっているようだ。

「ドラえもん」ミニ考察もたくさんやっています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?