#写真

SHADOWTIMES 2013/12/19 Vol.55

Post.27

「伊勢のあまちゃん」 勝又公仁彦冬は大気がよく澄み天体観測に適した季節である。先週末に極大日を迎えたふたご座流星群や先月のしし座流星群などを寒空の中眺めたことがある方も多いだろう。

この冬はそれら毎年の流星群に加えてアイソン彗星が現れるということもあり、コンビニのレジにも観測グッズが置かれるなど密かに盛り上がろうとしていた。ところが11月30日に太陽の近くで崩壊してしまったこと

SHADOWTIMES 2013/12/12 Vol.54

《shadowtimes》 Post.27

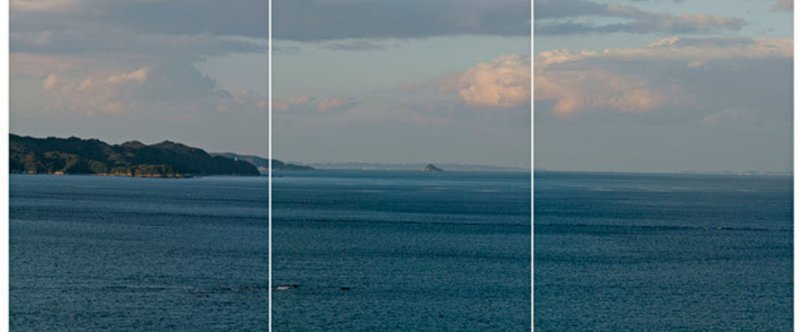

「絵馬の起源」港千尋恵比寿にあるG/P Galleryで先週から始まっている個展は、今年制作した新作もふくめ、未発表の作品で構成している。STにも登場していただいた天野裕子さん、オーナーの後藤繁雄さんとのトークがきっかけになって実現した、しばらくぶりの個展である。

企画段階でATLASというタイトルはどうですか、と後藤さんから聞かれた。旅の多い身には、

SHADOWTIMES 2013/11/28 Vol.52

《shadowtimes》 Post.26

「パラジャーノフの家」港千尋黒海とカスピ海の間、いわゆるコーカサス地方にあるアルメニアは、日本と同じく地震国である。1988年12月の大地震では2万5千人もの犠牲者とともに、多くの町が全壊したが、それでもなお古い文化を色濃く残している魅力的な国である。

その国名をはじめて耳にしたのは、学生時代に見た一本の映画『ざくろの色』だった。

六本木のWAVEだ

SHADOWTIMES 2013/11/21 Vol.51

Post.25

「ヨセミテのローンレンジャー」 勝又公仁彦今年公開された映画「ローンレンジャー」は、サンフランシスコへの大陸横断鉄道の敷設が物語の背景となっていた。それはまさに前回のスタンフォードの事業を思わせるものだ。

スタンフォードが、という意味ではないが、映画と同様にその時代には先住民への搾取や虐殺がそこここで行われていた。スタンフォード大学のあるパロ・アルトからロスアルトスに抜ける幹

SHADOWTIMES 2013/11/14 Vol.50

《shadowtimes》 Post.25

「写真の秋」港千尋11月のローマは霜が降りてもおかしくない時期なのに、今年は半袖姿も目に付くほど暖かい。ちょうどローマ国際映画祭が始まったところで、なんとなく華やいだ雰囲気。

ローマの休日と行きたいところだが、来年1月に予定しているコンベンションの準備で、ゆっくり映画館に入る余裕がない。フェリーニ、ベルトルッチ、パゾリーニ、ナンニ・モレッティ…とローマ

SHADOWTIMES 2013/09/05 Vol.41

Post.20

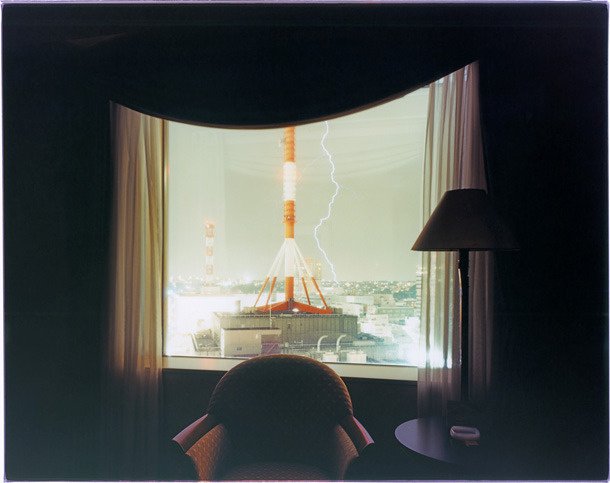

「既にある未知のフィールドへ」 勝又公仁彦このところ呪術的な話が続いた。そろそろ科学の話題を入れてバランスをとろうと思っていたところ、港さんがアラゴのことを書いて下さった。ダゲールが発明し、アラゴが発表したダゲレオタイプは、光学的な現象を化学的な処理により定着する技術だった。これは現在のフィルムカメラに受け継がれている。

一方デジタルカメラでは、光学的な入力は変わらないものの