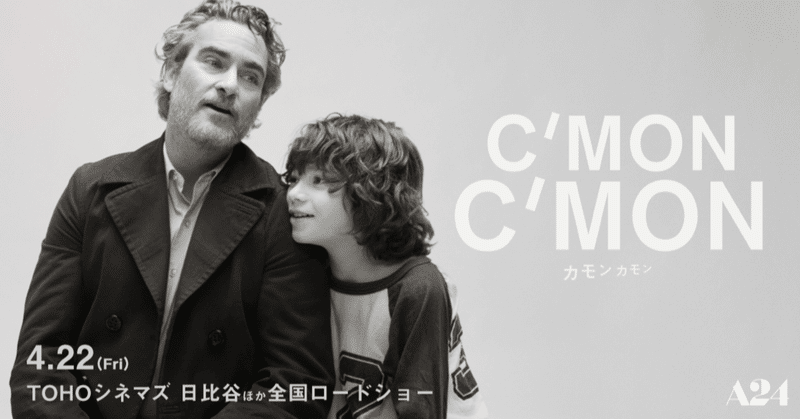

『カモン カモン』/"対話"だけが世界を、未来を、そして家族を救う。(ネタバレほぼなし)

アメリカの映画監督、マイク・ミルズの映画を観ると、いつも母親に会いたくなる。それは当然、彼が常に「家族」というものを主軸においた映画作りを徹底しているからだといえるが、ただそれだけではない。ミルズの作品は、親や子供、そして家族全体の本質をバシッとついてくるからだ。

どこの国にも家族がいる。誰しもが親を(生死を問わず)持つ。親に愛される子供もいれば、愛されない子供もいる。しかし、人は本質的には愛を求める生き物であるから、家族関係を「血縁関係を持つ人」と限定することなく、様々な人々と愛を共有していく、それは後に強い友情となったり、交際、婚姻などにつながっていくだろう。

このような「現代的な家族観」をミルズは強く意識しているようだ。

私は家族について、ときには自分自身の家族を題材に映画にすることが多いです。しかし、異性愛規範的な、「普通の」家族像を観客に押しつけようとは決して思いません。なぜなら、すべての家族はどこか「壊れて」いて、それでも一緒にいるのだと思うからです。壊れているのはどうしようもないことで、ごくごく自然な、健康的なこと。だから、自分の映画では、家族はどこか「壊れて」いてほしいと考えているのです。

これはCinraに掲載されているインタビューから引用した、彼自身の言葉である。「どこか壊れている家族」という表現が深く刺さる。よくスーパーなんかに行くと保険の広告なんかで、父親と母親の間で両親の手を握っている小さな子供のイラストが描かれているものを見ることがある。僕らはこのイラストを見て、直感的に「これは家族だ」と思うはずだ。思わない人はそういないだろう。なぜか。それは、我々は幼いころからメディアや教育などによって、"一般的な"家族観を押し付けられ、それを疑うこともなく享受してきたからに違いない。これは、世界最高齢の老人であろうが小学一年生であろうが、ほとんどすべての世代間の共通認識と言ってもいい。

しかしミルズの映画を観ると、こんな価値観はもう古いんだ、と強く思う。僕が観たミルズの映画は今まで本作を含めて三作。一つ目が『サムサッカー』そして二つ目が『20センチュリーウーマン』だ。

彼の長編第一作目の『サムサッカー』は、僕が過去の記事ですでに指摘したように、主人公のジャスティンが愛情を求め続ける物語だった。ジャスティンは親指を吸うのをやめることができない人物=サム(親指)サッカー(吸う人)であったが、これは僕からすると母親の乳房を吸う感覚を取り戻そうとしている行為に見える。それに彼が母親を求める行動は劇中で顕著にみられた。この映画を僕は「究極のマザコン映画」と呼んだ。マザコンいいよね、マザコン。

そして『20センチュリーウーマン』は、たいして少年の独り立ちを描いた映画だ。情熱的で説教臭い母親と、そんな母親から離れようとするも未熟ゆえになかなかうまくいかない少年の青春のほろ苦さを描いた傑作。「青春のほろ苦さ」などという言葉はあまり好かないが、そうとしか言いようがない気もする。自分のことを理解できない周囲の人間や、自分自身にも苦戦しつつも、楽しさ、面白さを追求してもがきながら生きていく。僕はこれこそが青春だと思う。そう、彼が送る毎日は彼の知識欲や独立欲などを満たしつつも、若さゆえに混乱していく。しかしそれを支えるのは彼の姉替わりとなる二人の女性、そして母親。前作と同じように、ミルズ監督の母親観や親子関係などを、今度は母親からの離反という形で表現した一作だった。

ではでは、本作『カモン カモン』はどうだったか。

僕が観た過去二作と同様に、物語の進行において「母親」というものに軸を置いているが、これまでとは違い、母親自身からは一歩引いた視点でそれを捉えているというのが印象的である。

主演のホアキン・フェニックス演じる、ジョニーは姉ヴィヴの息子であるジェシーの世話を数日間頼まれる。ジョニーにとってジェシーは甥っ子であり、これまでの直接的な親子関係とは少し違ったものとなっている。直属の親子でもなければ血縁関係が一切ない家族でもない。微妙なつながりだからこその緊張関係がみられるというのも印象的だ。

ジョニーは母親から一時的に離れて生活することに。しかし、ジョニーも彼なりに自身の母親に関してある悩みを抱えていた。ジョニーとヴィヴをつなぐある意味唯一の存在であった母の死後、二人の関係性はジェシーを介して変化していく。家族の構成員はほとんど変わらなくても、そのありようは大きく変わることを象徴している。

また、ジョニーは子供がいないため、育児の経験がなかった。それゆえジェシーの扱いに迷い、ひどく混乱する。時には声を荒げてしまい、ジェシーをおびえさせてしまう。そんな時、ジョニーは必ずヴィヴと連絡を取る。ヴィヴはジョニーにアドバイスを送るが、功をなすものは少ない。ただ、これが育児なんだと思う。予想不可能で不器用な子供の相手を永遠とするのが育児なのだと思う。ミルズがここまで描いていたのは正直驚きだった。

さらに、この映画のフェミニズム的視点も興味深い。ミルズはインタビューで、母親と父親の育児での役割分けについてこのように話していた。

子育てでは、女性のほうがより多くの重責を担わされます。生物学的にもそうですし、社会からの要請もあります。私自身は父親であることを楽しんでいますが、やはり子育てにおいては男女で負担に差がある。そこは男性として認識しておくべき重要なことだと思います。

ミルズは『20センチュリーウーマン』でも、フェミニズムを重点的に取り入れていた。ジェイミーは同居人のアビーや、友人のジュリーなどから、「女性との向き合い方」を教わる。それは交際面でも性的な面でも。

ただ本作のジェシーはジェイミーと比べてひどく幼い。ただ、ジャックがジェシーを寝かしつけるあるシーンで、ジャックは「女性の権利」についてジェシーに懸命に伝えようとするがジェシーはまだ理解することができていなかった。これは僕がこの映画の一番好きなシーンの一つだ。「女性の権利」という子供には理解しにくい、興味を持ちづらいものについて、たとえそっぽを向かれても教え続けることの尊さ、重要さ。それを象徴的に表現している。体に染みつくように、そしてそれがいつか彼らにとって当たり前になるように。ゆっくりと教えていく姿勢はミルズ監督の私生活でも行われているのだろうか。

そしてこの映画の最も重要な部分といえば、本編中に何度も登場する、ジャックによる複数の子供たちへのインタビューのシーンであろう。

ジャックたち一同は、子供たちに様々な質問を投げかける。時には真面目なものもあれば、時には「スーパーパワーがもらえるなら何がいい?」などという妄想チックなものもあった。

この"対話"というのは、この映画の一番重要なキーワードだ。

「対話」は様々な場で行わてきた。言葉が誕生してからずっと、人類は対話を重ねてきた。しかし、昨今の未曾有のウイルス災害によって、我々は直接的な対話の機会を失ってしまったように思える。圧迫や緊張感によって、十分な対話が行われぬまま時間ばかり過ぎていき、気づけばもう2年経っている。僕らは対話を続ける必要がある。ジョニーが子供たちに聞いたように、未来のために、街のために、そして家族のために。

本作では、『20センチュリーウーマン』と同様に、物語の理解を推し進めるためなのか複数の文献の引用が登場する。本作でもいくつか登場していた。その中でも僕を魅了したのは、インタビューについてのトピックだ。うろ覚え恐縮なのだが、「インタビューをされた側は、自分の言葉に無限の価値があることを知る。そしてその言葉は両者間だけでなく、宇宙全体を変えうる力を持つ」というもの。

対話はなにもマジメな顔で話し合うことだけではない。ジェシーが好んでよく行っていた「孤児ごっこ」は、彼が経験しうる未来を積極的に、そして楽しく彼が体感しようとする、彼なりの主張だったのだろう。大人を困らせているようで、彼は大人と対話を図り、自分はこれからどのように守られていくのだろう、ということを予感しているようにも思える。

様々な対話が見られて、すごく心が洗われた。本当にいい映画だったと思う。ミルズ監督の映画は外れないな~おすすめです!

【追記】

この映画がモノクロである理由がわからないという意見があるようだけど、前作の『20センチュリーウーマン』が真逆で、ビビットな色使いが印象的だったから、それとの対比として捉えるのがいいんじゃないかと思うし、先の見えない未来を予感させる不安な色彩として捉えるのでもいいのかな、と思います。以上!

小金持ちの皆さん!恵んで恵んで!