悪い子でもいい子。27人の子どもを受け入れた里親の幸福論

令和6年5月22日、東京・世田谷にある「100人の本屋さん」で「里親カフェ」を開催しました。テーマは、「短期養育」。

実親の都合などで、子どもが里親宅で過ごす期間は数週間から数年に及び、さまざまです。その中でも短い期間の養育に携わってくださっている里親さんがいます。

イベントでは養育家庭(里親)として27人の子どもを預かり、育ててきた米田哲さん、絢さん夫妻(いずれも仮名)を招き、里親になった経緯や苦労したエピソード、やりがいなどを語っていただきました。当日の様子をイベントレポート形式で振り返ります。

◆自己紹介・里親制度の説明

今回のイベントでは、「里親の話を聞いてみたい」という方々にお集まりいただきました。その中には、フレンドホーム(週末や長期休みなどに子どもを一時的に預かる制度)に登録されている方や保育士さん、里親を希望しているご夫婦もいらっしゃいました。

まず、「フォスターホームサポートセンターともがき(以下:ともがき)」から里親制度や事業内容について説明がありました。

ともがき 私達は、里親養育を一貫して支援するフォスタリング機関です。世田谷区から委託を受け、主に里親制度の普及活動、里親の研修事業、里親委託に向けたマッチング、里親養育の支援の4つの事業を行っています。

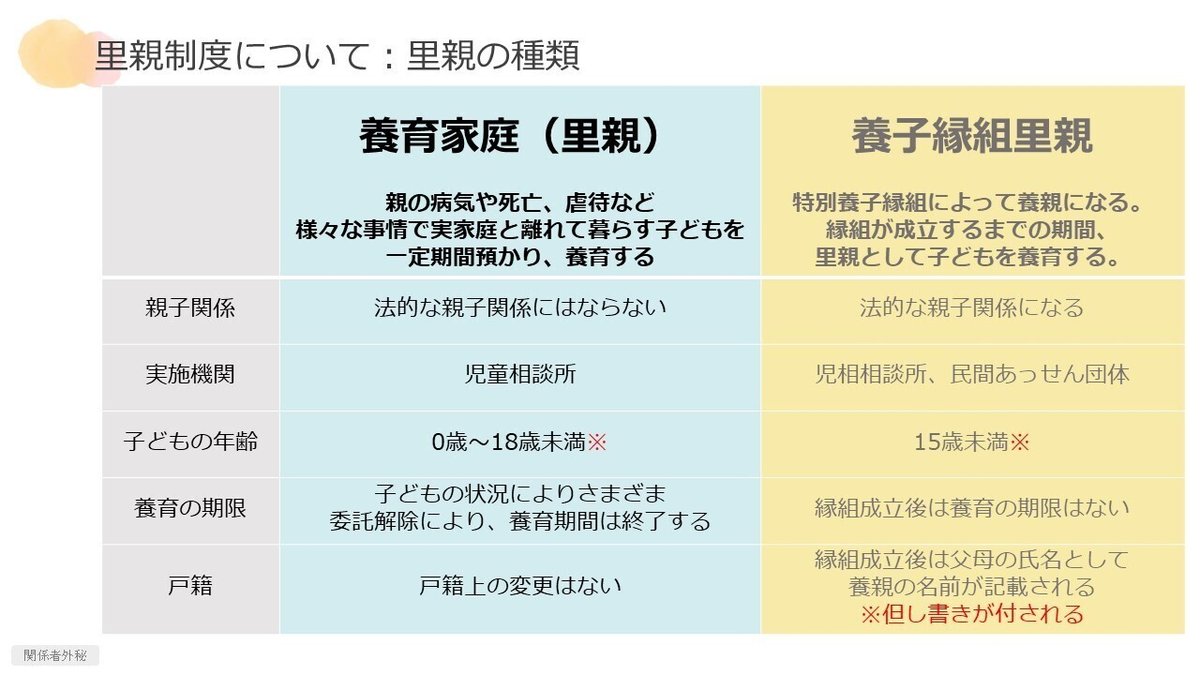

「里親制度」は、子ども達のための制度です。子どもが欲しい親のための制度ではありません。里親にもいくつか種類があり、例えば特別養子縁組が成立するまでの期間、里親として子どもを養育する「養子縁組里親」と、一定期間子どもを預かって養育する「養育家庭(里親)」があります。

養子縁組里親の希望者が多い中で、いま数が圧倒的に足りていないのが「養育家庭(里親)」です。中でも、中高生の子どもを受け入れる家庭は少ない傾向にあります。この年代になると、実家庭や施設などの環境で身につけてきた習慣や考え方があるため、中途養育の難しさはあります。ただ、養育期間は数日から数年間までさまざまなので、里親希望者の状況や要望を考慮したうえで、子どもとのマッチングを行っています。

なお、里親は健康や養育環境、経済面などの申請要件を満たせば、誰でもなることができます。よく「60代でも里親になれますか?」という質問を受けますが、年齢制限はなく資格も不問です。

※養子縁組里親 やむをえない理由がある場合には18歳に達するまで

◆27人の里親になったご夫婦の話

続いて、養育家庭(里親)として27人の中高生を預かってきたご夫妻が登場しました。

14年前、里親制度に興味を持ったのは、夫の哲さん(仮名・当時50代)でした。哲さんは偶然仕事で訪れた児童相談所で、里親制度のことを知ったそうです。2人の間に実子はおらず、家庭の中で社会貢献ができるなら……と、里親登録の手続きを進めることに。哲さんは里親になることを「おもしろそう」とも思っていたそうです。

2人は共働きだったため、乳幼児や小学生ではなく、中高生の子どもを預かる機会が自然と増えていきました。レスパイトや措置、一時保護された子ども、計27人の中高生の女の子の養育家庭(里親)を務め上げ、今に至ります。

さまざまな事情を抱えた子どもたちを、どう迎え入れ、どう送り出してきたのか。哲さんに語っていただきました。

哲さん 最初にうちに来た高1の女の子は警察のお世話になりましてね。他にもいろんな問題が起きて、戸惑うこともありましたが、この子を預かっていた9カ月間は里親として大変勉強になりました。

でも、根はすごくいい子。一緒に暮らしていて楽しかったですね。一時保護を終えた後、彼女は実家庭に戻ったのですが、その後「結婚して子どもができました」という報告を私たちにもしてくれました。

その子を預かっている時期に、中1と中3の女の子のきょうだいも来ました。彼女たちの父親が病気で、命に関わる大きな手術をするという理由で保護された子たちです。幸いにも手術は成功して、措置の必要はなかったのですが、一定期間うちで預かることになりました。

それで家内と子ども3人で5人家族になったわけですが、ある時、中3の子が「こんな家族って他にあるのかな」と言ったんです。そしたら妹が「うちはなんちゃって家族だよね」と返していて(笑)。その言葉を聞いた時、ちゃんと「家族」と認識してくれていたんだと安堵しましたね。

ちなみに、この2人はうちに来て性格が変わったらしく、学校から感謝状をいただいたこともあります。「お姉ちゃんは挨拶するようになって、妹さんは活発になりましたね。一体何をしたんですか!?」と聞かれたのですが、特別なことは何もしてなくて。ラケットを買ってもらえなくて部活動に入れなかった、というのでラケットを買ってあげたり、塾に行けるようにしてあげたり……そんな些細なことです。

14年間で27人の女の子を養育させていただき、その多くは実親のもとに帰りました。うちから大学に行った子、新しい家庭を持った子、大学院に通いながらNPO法人を立ち上げた子もいます。中には天涯孤独になった子もいますが、1人でも社会の中で立派に自立しています。社会的養護の中で大人の支援を受けながら、一般の家庭で生活をしている子どもと同じように、あるいはそれ以上に頑張っている子も多い。そうした子たちが一生懸命生きている姿を見ることが、我々の幸せにもつながっています。

◆里親になりたい人と里親夫婦とのトークタイム

次に、里親さんへの質疑応答タイムが設けられました。

Q:子どもによって預かる期間が異なると思います。お2人のケースを教えてください。

絢さん 私たちが預かった子どもの養育期間は、最短3日、最長3年半です。一番短かったのは小学生の男の子で、あとは全員中高生の女の子。最大4人の子どもを同時期に預かりました。

Q:里親になった後に、ギャップや葛藤を感じたことはありましたか?

絢さん 最初はいつか社会貢献できたらいいな、くらいの気持ちだったのですが、里親登録をして3カ月後に子どもが来ることになって、葛藤する暇もなく里親になりました。研修も受けていたので引き受けましたが、気持ちの整理は全然ついてなかったですね。

しかも、最初の子どもは服装や髪型が派手で、今時の高校生はこんな感じなのかと驚いてしまって(笑)。でもよく喋る子で、家の中が明るくなりました。もちろん警察にお世話になったり、学校でトラブル起こしたりはありましたが、すごく楽しい毎日でした。

Q:逆におとなしい子には、どのように接していましたか?

絢さん 中には精神的な問題を抱えた子や、不登校になってしまった子もいました。でも、相手の趣味の話を聞くとか、絵が好きな子にはそういう場所に一緒に行くなどしていましたね。また説教ではなく、その子の良い面を褒めることを意識していました。

哲さん あと、中高生ですから、悲しい・辛い云々の前にお腹が減るんですよ。だから、毎日食事を用意してお腹を満たしてあげていました。家内が作る卵焼きがみんな大好きで、弁当に入っていると嬉しかったみたいですよ。

逆に、精神的な辛さや悲しみは我々が理解できない領域です。だからこそ、子どもの話を黙って聞いたり、あたたかい食事や弁当を用意したりして、できることをやっていました。

Q:どんなところが里親として大変だと感じましたか?

絢さん 子どもが不登校になったり、最初は睨まれて心を開いてもらえなかったり……正直挫けそうな時もありました。でも、逆に子どもたちに育てられたというか、いろんなことを教わったと思います。

私たちには実子がいなかったので、子ども中心に話し合うことが増えて、夫婦関係も良くなったと思います。

哲さん あと、何か子どもに問題が起きても児童相談所の方に相談できたので、安心して里親を続けられました。

Q:短期間で子どもを預かる時、どんな気持ちで子どもと接していましたか?

哲さん 子どもと大人の時間軸は大きく違います。たとえば親から暴力を受けている子どもは、学校から帰ってからの夜が長く感じると思います。他の家庭に入っている期間も、それは子どもにとって長く感じると思うんです。

大人は短期間だからと思って子どもに構いたくなりますが、いちいち膝を突き合わせていたら、向こうが窮屈になってしまいますよね。

だから、子どもには背中を見せる。たとえば、私たちが料理や掃除を一生懸命していると、手伝おうとする子がいるんです。普通に考えれば面倒と感じる子どもが多い中、彼らは家族と一緒に何かをすることを無意識に求めていたのかもしれません。

「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。」という山本五十六の格言ではないですが、まず大人がやってみせることが大事なのかなと。そういう意味では、私と家内はうまい距離感があったのではないかと思います。

絢さん 世間的に悪い行為をしたとしても、根っこはみんないい子です。里親になって自信を失うこともありましたが、大変な思いをしてきた子どもと生きていきたい。そんな覚悟や使命感に近いものは、徐々に芽生えてきたように感じています。

◆最後に

最後はみなさんにアンケートをご記入いただき、イベントは終了しました。

今回は、多くの子どもを短期間養育してきた里親さんから、貴重なお話を伺えました。里親になるにはいくつかの要件がありますが、特別な資格などは必要ありません。

詳細は以下をご覧ください。

https://seta-oya.com/Fostering

また、過去のレポート記事も以下に掲載しておりますので、ぜひ併せてご覧ください!

https://note.com/setaoya

今後も 世田谷の里親相談室 SETA-OYA は、子どもたちが温かい家庭で生活できるよう、多様な取り組みを行ってまいります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?