【ご報告】「文学フリマ京都8」にサークル参加いたします!

1. イベント情報&お品書き

2024年1月14日(日)に「京都市勧業館みやこめっせ」で開催される、「文学フリマ京都8」にサークル参加いたします。

(2024年1月11日 閲覧)

当サークル「Sentimental Military」は、既刊のみでの参加となります。

お品書きはこちらです。

当日の頒布物のより詳しい情報は、以下の「webカタログ」をご覧ください。

(2024年1月11日 閲覧)

この中で『惜敗と夏』だけは、在庫が少なくなっております。

再録本に関しては、まだ数に余裕がございます。

ご質問がございましたら、お手数をおかけしますが、本記事にコメントをいただけると幸いです。

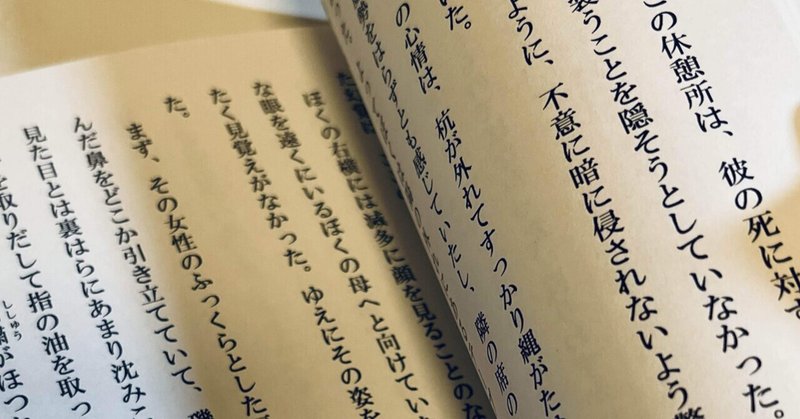

2. 試し読み

以下は『惜敗と夏』と『永い夜になる前に』の試し読みになります。

『惜敗と夏』の最初の部分は、過去の記事で公開済みですので、今回は続く〈30-54頁〉までを公開いたします。すでに公開されている冒頭の部分を再引用しないのは、引用ルールを守る目的です。

『永い夜になる前に』からは「永い夜になる前に」の〈3-19頁〉を公開いたします。また、本巻に収録されている短篇小説「御飯茶碗」の前半部は、過去の記事に引用してあります。

※本文中におけるルビの部分は( )として表記してあります。

2-1. 『惜敗と夏』

「歌留多は受験生だから、あんまりちょっかいをかけちゃダメだからね?」

「わかってるって。カルタ、昼はなにが食べたい? お姉ちゃんが作ってあげるよ。それか、どっかに食べに行く?」

「いいのよ、べつに。色葉だって、することがあるんでしょ。仕事とか」

「大丈夫だって。ちょっとは、手伝わせてよ。カルタが忙しいってことは、お母さんも忙しくなっちゃうってことでしょ。わたしにも、少しくらいは背負わせてよ」

「色葉は、しっかりと育ってくれてよかったわ。それに、リクエストしたものを作れるくらいに料理ができるようになったのね」

「うん、健康第一の職業だからね。自炊してる。だいたいのものは、それなりに作れるようになったかな」

「外食ばかりしてるんじゃないかって、心配してたのよ」

わかめの味噌汁に、卵焼きにソーセージに、ごまのドレッシングのかかったブロッコリーやスプラウトに……ぼくにとっては馴染みぶかい朝ごはん。

「おいしい」と言わなくても「おいしい」と分かるような食べっぷりをしている姉ちゃんは、毎日、どんな朝ごはんを食べているのだろう。姉ちゃんの料理か。どんな味がするのだろう。

簾から漏れてくる光はじっとしている。風鈴もしんとしている。蝉はどんどん元気に鳴きはじめて、ほかの蝉とやかましく会話を楽しんでいる。今日も暑くなりそうだ。

「わかってるって」――という言葉はどこへやら、クーラーの効いたぼくの部屋に長机を置いてノートパソコンをカタカタとさせていた姉ちゃんは、ふいに「カルタ~、対戦しようよ」なんて言いだした。

五百単語を何分で読み切れるかを競っていたぼくは、「さっきのお願いって、そのこと?」と、そっけなく返事をしたが、「それはべつ」ということらしい。

タイマーを見てみるが、あまり早く読めている感じがしない。設問の横に、読み切るのにかかった時間を書きこんだ。すると、「正確に読めてるかどうかが大事だと思うけど」という声が後ろから聞こえてきた。いままで姉ちゃんからは感じたことのない甘ったるい香りがした。

「これ、なんのスラッシュなの?」

姉ちゃんの爪は、きらきらとした空色だった。テレビかなにかで見たことはあったけれど、こうした立体の花びらをあしらった爪は、生活をする上でなにかと不便ではないのだろうか。

「動詞……だけど」

「これ、動詞じゃないよ。過去分詞が形容詞になってるのよ。この文章は、ここからここまでが主語で、これが動詞。で、その後ろが関係代名詞になってて、ここのなかは、わかりにくいけど、ここまでが主節になってるの。そうじゃないと、訳したときにわけがわからない文章になるでしょ」

大学生のとき、家庭教師のバイトをちょっとだけしていたらしいけど、さすがにこんな口調で教えていたわけではないだろう。姉弟の間でだけ許されるような、ちょっとうざったい感じの口ぶりだ。でも、うるさいと撥(は)ねのけてしまいたいとは思わない。愛らしいというか、安心してしまうというか、なんだかふわふわとした心地よさがある。

「文章は、正確に読むようにしないとね。いるんだよ、たまに。知っている単語を組み合わせて、読めている風を装うひと。そういう見かけ倒しは、どこかで痛い目にあうから注意しなよ」

――で、それからみっちり英語の勉強を教えてくれるのかと思いきや、ぼくは組み立て式の長机の前に座り、五十枚のカードをひとつひとつ検分させられた。

「知らないカードばっかりなんだけど」

「ルールは変わってないから、問題はない……はず」

「姉ちゃんは、ここにあるカードの能力とかを知っているわけでしょ?」

「もちろん、わたしが組んだデッキだからな。それは、少ないターンで盤面を制圧し、相手のパワーを削り取ってしまう、そんなデッキだ」

「速攻……アグロっていうんだっけ?」

たしかに、低コストで盤面に置くことのできるカードが揃っている。このカードゲーム――『グローリア』のデッキのタイプは大きく分けるとみっつ。速攻型、コントロール型、コンボ型だ。

コントロール型は、ドローカードで手札を常に充実させた状態で、相手の動きに応じて手持ちのカードで対処をしていくというもの。コンボ型は、特定のカードの組み合わせによる能力の連鎖でゲームに勝利することを目指すもの。ようは、勝ち方をひとつに絞るような形だ。

そのなかで、初心者にもっとも使いやすいのは、速攻型だ。次々に盤面にカードを置いていき、小粒のモンスターたちのパワーを高めていく能力やスペルを用いながら、数ターンで試合を終わらせてしまう。

姉ちゃんは、プロのような手つきでデッキをシャッフルし、ぼくのまえに山札を置いた。ひとつの机では、狭苦しい。

「カルタ、相手のデッキもシャッフルするんだよ」

「えっ? あのころ、そんなことしてたっけ……?」

「デッキの下に最初に引きたいカードを置いてシャッフルをすれば、わざと上の方へと持って行けるから、相手にもまぜてもらうんだよ」

五十枚の山札から6枚カードを引いた。知らないカードだらけだったから、いちいち能力を確認しなければならなかった。理解できないこともなかったが、うまく使いこなせるかは分からなかった。唯一はっきりと分かるのは、比較的にコストの高いカードを4枚も引いていることだった。

「デッキの切り直しってできるんだっけ?」

「うん、できるよ。ただ、手札が5枚からスタートになるけど」

手札のカードをひとまとめにして、山札のうえに置こうとしたとき、

「ほんとうに、それでいいのかな?」

という、ヒールキャラクターのようなセリフが聞こえてきた。その声色といい意地悪な表情といい、アニメの登場人物の真似をしているようで、姉ちゃんがいっきに子供に戻ったような感じがした。でも、すっかりと大人になった姿から、そうした幼さを見て取ると、どこかときめいてしまう。

ぼくは、いわゆる、シスコンになったのだろうか。でも、なんとなくだけど、そうした関係性に変わってしまいそうな距離感が、四年間の空白の期間を経て、作られてしまったような気がする。

「でも、たぶん理想通りの展開にならないだろうし」

「ふふ、人生みたいじゃないか。理想通りの展開にしようと選択したことが、ほんとうに正しいかどうかなんて、ギャンブルみたいなもの。そして、その選択の正否というのは、勝負が決したときに――ようは、物事が終わったときに、ふりかえってみて分かるもの」

「楽しそうだね」

「楽しいよ、そりゃ。友達が少なくて、ほとんどオンライン対戦で匿名の相手ばかりとやってるから…………わたしは後攻にする」

「さらっと、悲しいことをいうよね。イラストレーターの友達とかいないの?」

「イベントとかお仕事とかで知り合いになったひとはいるけど、『グローリア』で遊んでくれるひとはいないし」

姉ちゃんは、あっちで寂しい生活をしているのだろうか。そんな感じは、いま見ているかぎりしないけれど。

「姉ちゃんにダイレクトダメージ、4点」

姉ちゃんは十五面のダイスのひとつを「2」にした。

『グローリア』では、プレイヤーが持つ「三十」の体力を「0」にすれば、勝利となる。

3ターン目まで、姉ちゃんはなにも動いてこなかった。手札が「事故」を起こしているのか、コントロール型かコンボ型なのか……そういや、姉ちゃんのデッキの中身を知らないんだけど。ずるい。

速攻型の弱点は、手札の枯渇だ。基本的にドロー系のカードがないぶん、中盤からは、毎ターンのはじめに引く1枚のカードを使うしかなくなる。くわえて、ひとつひとつのカードのコスト――『グローリア』ではエナジーと呼ばれる源を消費してカードを使用する――が低いぶん、毎ターンひとつずつ貯まっていくエナジーを持て余してしまう。

「4つのエナジーを使用して《喪の歌を歌う者》をプット。カルタは、手札のカードを1枚選んで捨てて……これで、残り1枚だな。おやおや、理想通りの展開とは、いったい?」

姉ちゃんのステージに置かれたこのモンスターは、ステージに置かれたときに相手の手札からカードを1枚捨てさせるという、速攻型には厄介な能力を持っている。それに、ぼくのステージにある3体のモンスターよりも、大きなパワーを持っているため、姉ちゃんへの直接攻撃が通りにくくなってしまう。防御されれば、パワーの小さいぼくのモンスターは破壊されるからだ。

7ターン目。引いたカードは、自分のモンスターのパワーを二倍にするスペルだった。ステージにはモンスターが4体。姉ちゃんは手札を貯めながら、ぼくの出方を窺っているだけで、あいかわらず《喪の歌を歌う者》一体しかいない。

これは、勝てるのではないか?――と思ったのは一瞬で、こちらの動きに応じてなにか手を打たれそうな気がする。ぼくがいま持っている2枚のカードのうち、もともとあった1枚は、〈相手プレイヤーに2ダメージを与える〉というカードだ。まず、こちらのスペルから使ってみたらどうか。姉ちゃんの手札に〈スペルを無効化する〉カードがあれば、それを消費させることができるかもしれない。2枚あればお手上げだが、本命のスペルを通す確率を上げる方が、この場合は賢明だ。

速攻型のデッキの場合、パワーの小さなモンスターを、低コストでステージに並べるのが基本パターンだが、4枚くらいは、中堅のパワーのモンスターを入れておくのが常だ。もし、序盤でけりをつけられなかったら、速攻型のデッキは負けが確定してしまう。そこで、打開の一策として、いわゆる「重い」カードをいくつかいれる。

次のターンにそれを引くことができたら?――これから先の展開を優位に進められるのではないか。

「わたしのターン。《撤退命令》をスペルして―」

このカードには見覚えがある。ベーシックな能力を持つカードは、何度も「再録」されることがある。例えば、自分のモンスターのパワーを〈+1〉アップさせるというスペルカードは、その簡潔で汎用性の高い能力ゆえに、イラストは変わってしまうものの、カード名と能力の書かれたテキストは、そのままの形で残されていく。

そしてこの《撤退命令》も、〈ステージにあるカードを一枚選び、そのカードをコントロールしているプレイヤーの手札に戻す〉という、これ以上にないほどにシンプルな能力のため、絵柄が変わりながら「再録」され続けている。ぼくが『グローリア』を「引退」したあとも、この《撤退命令》という妨害カードは、過去のものとならずにいるらしい。

もう見慣れない絵柄になっているのに、カードの上半分に描かれたイラストの構図だけは、変わっていない。

「――《喪の歌を歌う者》をわたしの手札に戻し、残ったエナジーから、もう一度、この《喪の歌を歌う者》をステージに。そして能力が発動し、カルタは手札から1枚カードを捨てる、と」

「ちょっと待って! なんで、自分のモンスターを手札に戻してるの?」

「えっ? テキストを読んでみなよ。どこに〈相手のステージにあるカード〉って書いてある? 《喪の歌を歌う者》をコントロールしているのはわたしだから、テキストに従うなら、わたしの手札に戻すのは間違っていないだろ?」

「むかし、そんな使い方をしなかったじゃん。えっ……もしかしてルールが変わったの?」

「いや、変わらないよ。あの当時は……ふたりとも、――というか、わたしたちみんなが誤解していたよね。相手のモンスターを手札に戻すことが、最大の防御になるみたいな理解が、勝手に作られていたというか。でも、自分のモンスターを対象とすることで、ステージに出ることで発動する能力をもう一度使える、ということもできたんだよね。そこまで、頭が回ってなかったわ。わたしも、社会人になってから『グローリア』に復帰して、うまいひとのプレイ動画を見て知ったんだけど……」

思えば、ぼくたちはこのカードゲームのルールを完全に理解していなかったのは事実で、インターネットに繋がるパソコンや端末なんて持っていなかったし、よく分からないところは独自ルールみたいなものを作っていた。カードショップに行ったことのある子はひとりもいなかったし、そうした専門店があるということすら――そしてカード単体を購入できるというシステムすら、しらなかった。

カルチャーショック、というと大袈裟かもしれないけれど、たしかに、テキストをしっかり読めば、自分がコントロールしているモンスターを手札に戻すことは可能だ。

「さっき、言っただろう?」

姉ちゃんは、意地悪な表情をしている。肩のあたりから「ふふふふふ」という効果音が、奇妙さを煽る字体で漂っているのが見えかねない。

「文章は正確に読まないと、だれかを傷つけてしまうかもしれないし、思い違いから痛い目にあうかもしれない、そして深い失意のなかで、自分を情けなく思い――」

「話がずれてる!」

「ふふふ。まあ、文章はしっかり読みましょうという教訓を得られたところで、その2枚の手札のうちひとつを捨てたまえ。さてさて、カルタには挽回の策があるのかな?」

このデッキのことをあまり理解していないから、これから先、起死回生の一策があるのかどうか分からない。投了を宣告すれば、このゲームは終わる。

でも、なんでだろう。いやいや付き合っていたはずなのに、負けたくないという気持ちが、どこからか湧いてくる。容赦ない姉ちゃん相手に泣きべそをかいていた小学生のときの自分が、時を経てリベンジをしているような気分になっている。

まだ、この試合を続けたい。

「ぼくのターン。まずはドロー」

このカード――引いたのは《猛火の風》。次のような能力を持つカードだ。

〈ステージにあるモンスター1体に、6点のダメージを与える〉

これは《撤退命令》と同じく、自分のモンスターを破壊してもいいのだろう。

しかし、いまこのカードを使って破壊しなければならないのは、姉ちゃんが唯一コントロールしているパワー「6」の《喪の歌を歌う者》だ。このモンスターをステージから取り除き、ぼくのコントロールする4体のモンスターのパワーを2倍にして総攻撃すれば、姉ちゃんの残りの体力を「2」にまで減らすことができる。

諦めなければ、チャンスが舞い込んでくる。そうだ、このわくわくとした感じが、大好きだったのだ。

「4エナジーを消費して《猛火の風》をスペル!」

うわ……思わず、声を張り上げてしまった。

「ごめんな、残っている2エナジーを使って《北極風》――《猛火の風》は無効化されてクラッシュゾーンに」

儚くも、起死回生の一策は潰えた。

「もうむり……投了で」

「対戦、ありがとうございました」

「ありがとうございました」

将棋をさしおえたときのような、恭しい礼。

「そっち、《撤退命令》と《北極風》が4枚入ってるでしょ?」

「もちろん。常に手札にないと相手の攻撃に構えられないし。同じような能力のカードも、3枚ずつ入ってる」

「ドローカードで手札が尽きないようにして、相手にしたいことをさせない……コントロールデッキのお手本みたいな感じだね。あと、ハンデスされると、なにもできなくなる。あれでしょ。《喪の歌を歌う者》を何度もリサイクルして、相手の手札を破壊していって、手も足も出なくしてしまうっていう作戦」

「ほほお……かなりブランクがあるはずなのに、もうすっかり、当時の感覚を思いだしたようだね。それでこそ、わたしの弟だ――愛してる」

愛してる――か。どういうニュアンスかに関係なく、どきどきしてしまうじゃないか。

2-2. 『永い夜になる前に』

畳がみしりと音を立てた。薬が一錠落ちた。弧を描いていき襖(ふすま)の手前で倒れた。それを拾い上げて蛍光灯に透(す)かしてみる。表を裏にし、裏を表にする。月蝕のようだった。すっかりぬるくなった白湯(さゆ)で、冷えた胃の中へと流し込んだ。

体重をすべて預けるには心もとない椅子に座り、いままで書いたところをざっと見返してみる。下宿の窓から見える大学寮の光景から始まり、大学時代に知り合った友人との想い出のシーンで終わっている。いまや、遠い過去のことのように思える。しかしその遠くにあるものを近くに手繰(たぐ)り寄せる作業を、いまのわたしは必要としている。

障子を開けてみる。夜更けの中ではなにも見えない。家の裏の畑とその向こうの竹林は、そこにはない。障子を閉めると、エアコンが温かい風を吐き出しはじめた。水を一口飲んだ。しばらくして、突然襲ってきた猛烈な不安感が、退いていくのを感じだした。頓服が効いてきたのだ。

平生なら――昨年なら、このまま眠ってしまっていた。無論、その方が健康的だし理想的な生活習慣に違いない。が、この私小説を書ききるまでは、多少の無理をしなくてはならない。この、わたしが小説を書き始めたきっかけを描いた私小説を書き上げ、その出来に満足を覚えることが、わたしの人生の新しいスタートの合図となる。

大学のときに知り合った友人がシナリオライターとして活躍している一方で、わたしは修士論文の執筆をしながら、将来に不安を感じてばかりの生活を送っている。そうした日々の中、あるイラストレーターの方の――勝手に「師匠」として敬愛している先生の――作品に心を打たれて、創作を通して誰かに温かい気持ちを届けたいと思うようになる、という筋書きの私小説。

研究と創作の両立は難しく、あれだけ愛した創作を封印した。それでも、小説を書くことを止められなかった。そしていま、小説を書くことに一生を捧げるときがきている。

副作用による眠気を押しのけて、きりの良いところまで書き終えてしまうと、障子の向こうに外を感じた。半分ほど開けてみると、明けきらない暗がりのなかに、雪をかぶった隣の家の瓦が見えた。畑一面が雪で覆われていることも分かった。自分の人生が一段落したのだということを実感させるに足りる光景だった。

手帳を開いて、コンテストの締切りを確認した。そして、それぞれに応募する小説の案を練り直した。この私小説もコンテストに応募するためのものだ。しかしそれ以上に、わたしの物書きとしての人生の再出発のための一作だ。書きたいことはたくさんある。それでも、文字数の関係上、すべてを小説のなかに落とし込むわけにはいかない。

コーヒーを飲みたくなった。襖(ふすま)を開けると、一気に冷気が押し寄せてきた。静かな朝。窓の向こうでは、うす曇りのなかを雪がちらちらと舞っている。白い息が寂しい。しばらく立ち止まっていると、静謐(せいひつ)の中、リクの吠える声が遠くから聞こえてきた。

通話アプリを開いて年始の挨拶を返した。小学校時代からの友人で作ったグループ。最初にメッセージを書いていたのは押井だった。押井渉(おしいわたる)は、地元の葬儀社に勤めており、わたしたちのなかで一番のリアリストで真面目な性格の持ち主だった。身内にも容赦のない彼の辛辣(しんらつ)な批評を、わたしは愛していた。わたしが現実的な感覚を完全に失わずにいられるのは、彼のおかげだった。

芦山日向(あしやまひなた)、及川裕(おいかわゆう)、西宮弘樹(にしみやひろき)――他の三人も、わたしの後に続いた。この友人たちとは、昨年末のオンライン飲み会で話をしたばかりだったが、今年もまた、長年の付き合い特有のくだらない話を夜遅くまでしたいと思った。このまま、くすぶってはいられない。

* * *

目を覚ますとまだ夜更けだった。もう一度眼を瞑(つむ)る前に、自分の使命を思い出し、ふらふらとした足取りで机に向かい、私小説のファイルを開いた。温かい風はどんどん部屋の中を満たしていく。文章は止まることなく書き連ねられていく。遅筆ながらに躓(つまづ)くことはない。焚火を絶やさないように吹きこむ息はまだある。

きりの良いところまで書き進めて、まだその先へと分け入ろうとしていたときに、市井颯太(いちいそうた)から年始の挨拶がきた。シナリオライターとしてどんどん活躍をしている颯太から、こうしてメッセージが届くのは半年ぶりくらいだった。わたしのことをまだ覚えていたのかという驚きがあった。

一日遅れの返信だったが、自分がまだ、彼に忘れられていない存在だったということが、どこか嬉しく思えた。と同時に、わたしたちの間にできた差のようなものを実感しないわけにはいかなかった。もうわたしの手の届かないところにいる。わたしが立ち止まっているときに、彼は前へと進み続けていた。

しかし、そこで開いた差が、いまのわたしにとって良い刺激となり希望となっていた。努力は報われないというニヒリスティックな言説への、大きな反証となっているからだ。もちろん、必ず報われるわけではないだろう。でも、努力をすれば、夢は叶うに違いない。だからわたしは、腹をくくって新しいスタートを切ろうとしているのだ。

クライマックスは、もちろん、わたしの人生の最大の「出会い」のシーンだ。SNSを閲覧していたとき、偶然クリックしたハッシュタグの先で出会った、先生の一枚のイラスト。文章で形容できないほどの美しさだった。胸騒ぎがおさまらなかった。涙がこみあげてきた。

わたしも、自分のつくった作品で、誰かを温かい気持ちにしたい――わたしが筆を執る理由は、それひとつだった。

このシーンを書くにあたって注意しなければならないのは、先生が特定されない範囲で自分の受けた感動を描くということだ。私小説はエッセイとは違い、小説と名がついている以上、ある程度はフィクションである。登場する人物の諸権利を侵害しないように、うまくごまかさなければならない。

何度も書き直した。出来得る限り、あのときの自分の感動を文章にしたい。その一心で、記憶のなかからいまも消えない感情をひとつずつ拾い出していった。語彙力は低く、比喩も巧くなく、表現も拙(つたな)い。

それでも、いまの自分のできるかぎりの力を、このシーンのために出し切ろうとした。あの頃のことを思い出すと、いまでも泣きそうになってしまう。将来に不安を覚えて何もできずにいたところに、進むべき道が見つかったのだから。

ひらひらと雪が舞っている。瓦に逢着(ほうちゃく)すると、一滴の雫となって形を失ってしまう。それでも、瓦をめがけて雪が落ちてくる。曇り空が、元日からずっと続いている。

冷たく寂しい静けさのなか、リクがわたしを呼んだ。早朝らしい足の運びで階段を下りていく。リクはわたしを見つけると、「わん」と小さく吠えた。もう一度、毛布をしっかりとかけてあげた。フリースを着忘れてきたせいで、身体はみるみるうちに凍(い)てついていった。でも、そのままリクの傍(そば)にいた。しばらく経つと、静謐(せいひつ)の中からリクの寝息が聞こえてきた。

完成した私小説を投稿した。まったくと言っていいほど知られていない存在だし、SNSをしていないがゆえに宣伝をすることもできない――そんな状況でも、読んでもらえた。一月の中旬。わたしの人生は次の段階へと入った。

しかし、寂しさを覚えるのも確かだった。後悔がないといえばウソになる。まだ、したいことはあった。しなければならない「仕事」があった。でも、あの夢は潰えてしまった。

* * *

ざわめき立つバスの車内。この中の卒業生たちとは違い、わたしはスーツを着ていなかった。襟(えり)の付いた服にさえすれば、わたしの立場上、問題はないことだろう。

しかし、冴木(さえき)は新しく仕立てたスーツで、わたしの前に現れた。そのしっかりとした服装には、敬服するしかなかった。わたしは、「おめでとう」と素直に言うことができた。それだけで、わたしは満足した。そして、悲しくなった。

博士課程のカン先輩だけが、わたしに話しかけてくれた。先輩は、わたしの今後のことを、だれよりも気にかけてくれていた。わたしの所属する研究科の院生の中で、一番付き合いの長い仲間だった。もっと一緒にいたかった。

冴木は、他の修了生たちと言葉を交わしていた。そして、挨拶にくる学部生や、研究室の前を通りかかった教員たちと楽しそうに笑いあっていた。

冴木は、だれからも愛されるひとだった。認められるひとだった。一方のわたしは、何人かの人々に過度に嫌われていた。私小説の性格ゆえに、詳細は省かざるをえないが、辛い思いもたくさんした。休学もした。しかしそれは、小学一年生のときにパニックを起して以来、様々な症状を併発しながら生きてきたわたしの、ひとつの宿命でもあったと思う。

そんなわたしは、大学のある機関を頼りにしていた。そこで、病院を紹介してもらったり、心理的なケアを受けたりしていた。そこに携わる人たちには感謝しかなく、卒業式が営まれているあいだに別れの挨拶にいった。

菊池さんは、笑顔でそれに応(こた)えてくれた。涙がでそうになった。「本当にお世話になりました」という心からの言葉を残して、研究室へと戻った。

今年度、研究科を「卒業」する院生は、指導教員たちと昼食をともにするとのことだった。わたしは修士号を取得した後、少し特殊な立ち位置で研究科に残っていたということもあり、「卒業」という資格のなかに含まれているのかどうか分からなかった。

「先輩、行きましょうよ。先輩だって、もちろん卒業の身ですから」

冴木にそう言われて、食事会が開かれる教室へと向かった。わたしが姿を現すと、研究科の――先生は(名前はもちろん役職も伏せるしかない)、まず冴木に「おめでとう」といい、次にわたしに、ここにきた要件を訊(き)いてきた。

やっぱりわたしは、ここにいていい条件を満たしていないのだと思い、カン先輩がいる研究室へと戻った。

途中、鳴海響(なるみひびき)に会った。鳴海と知り合ったのは、去年の春。大学の総務課で募集していたアルバイトで、一カ月ほど一緒に仕事をしたのだ。

「今年の春も、あのバイトに申し込みますか?」

わたしは、今日で研究室を去るとは言わなかった。

彼は来年度で4年生になるとのことで、就活と卒論の二足の草鞋(わらじ)を履くことに不安を抱いていた。

無責任なことはなにも言えない。「大丈夫」という言葉さえ、わたしには投じられなかった。具体的なアドバイスなんて、もってのほかだった。彼の人生に対して、わたしはなにも働きかけるべきではない。これは卑屈になっているからだろうか。それとも、わたしが「成熟」してきたからだろうか。

彼と別れたあと、わたしは、自分の人生に思いを馳(は)せた。あの私小説を書いてから三カ月が経った。五月には同人誌即売会が控えている。しかし、創作をのぞく実生活は暗澹(あんたん)たるものだ。わたしは、わたしの家族に立て続けに襲いかかった不幸に、もはや笑うしかなくなっていた。

聞くところによると、カン先輩はもう他の誰かと食事に行ったらしい。そしてそのまま図書館で論文の執筆をするとのことだった。

コンビニに昼ごはんを買いに行こうと、エレベーターを待っていたとき、冴木が階段の上からわたしを呼んだ。

「先輩! 急遽(きゅうきょ)ですが、昼食を用意してもらったそうですよ」

わたしは、何者かによる悪意を感じてしまった。運命というものを操る、何者かの。…………

試し読みは、以上になります。いかがだったでしょうか。

当日は、お会いできるのを楽しみにしております!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?