打刻レスの勤怠管理を辞めたら組織が成長した話(2/2)

前回の記事では、逆行とも思える打刻レスからSlack打刻に切り替えることになった背景や現場の反応など綴りました。

1年がかりで行った3つの柱のアクションが実り、組織としての勤怠管理レベルは着実に向上しました。実際に行ったことを少し紹介しようと思います。

基礎力向上作戦

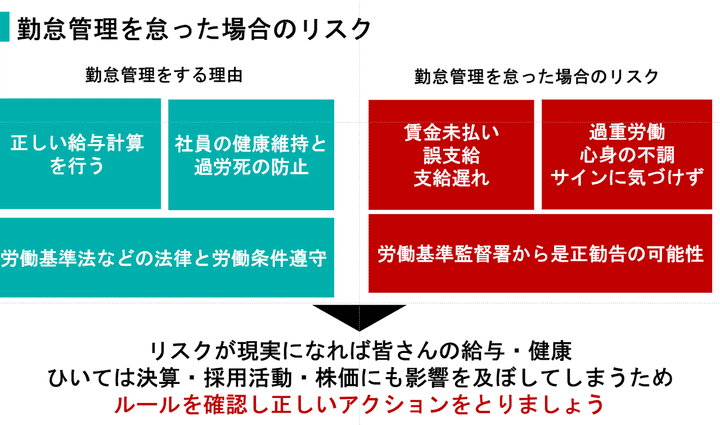

・勤怠管理の目的とリスクを伝えきる

時給制のアルバイトのころは勤怠しっかりしていたはずですが、月給制になり、固定残業代が組み込まれていると怠惰になってしまう。

そこで勤怠管理の基礎研修でそもそもの目的をしっかり伝えるようにしました。

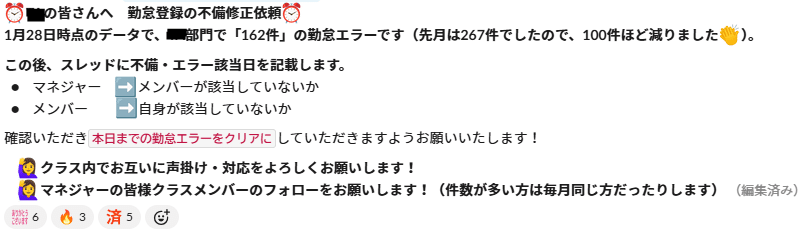

・出来ていないことと状態の推移を数値で可視化する

200名弱のうち、ビジネスサイドで目標数値を追う立場の社員が7割ほどを占めていたことから、ビジネスサイドの部門には数値で現状を知ってもらい行動を促しました。

ここでは、機械的にリマインドをするのではなく、

・改善が見られたときには褒める・喜ぶ

・悪化した時には残念がる

という感情表現を意識しました。

すると「労務の方が大変だからやろうぜ!」という声かけや、「いつも迷惑かけてすみません、やります!」のようなお声が届くようになりました。

スクラム作戦

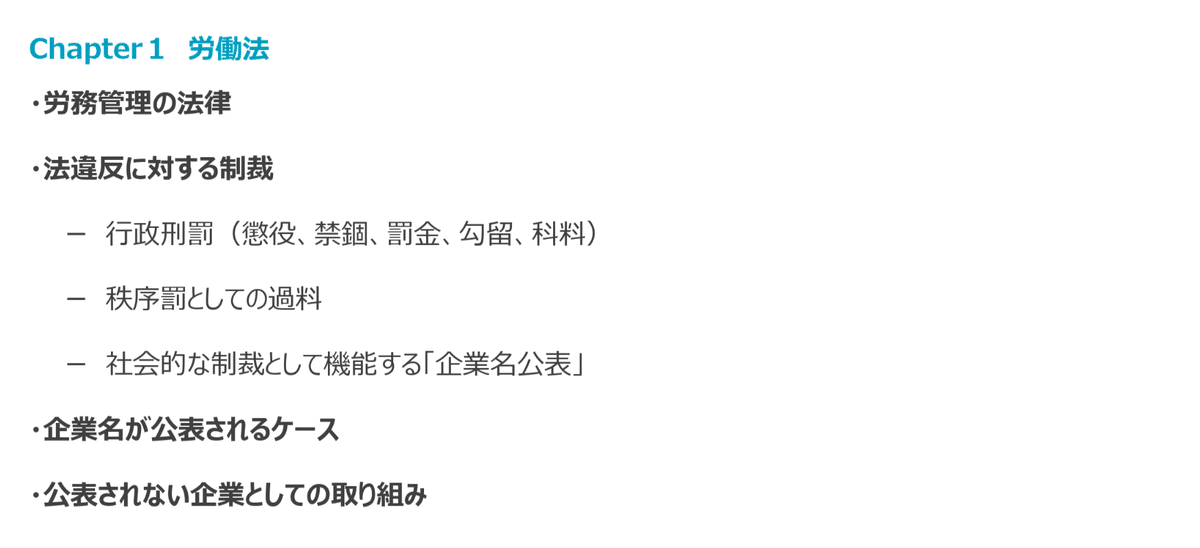

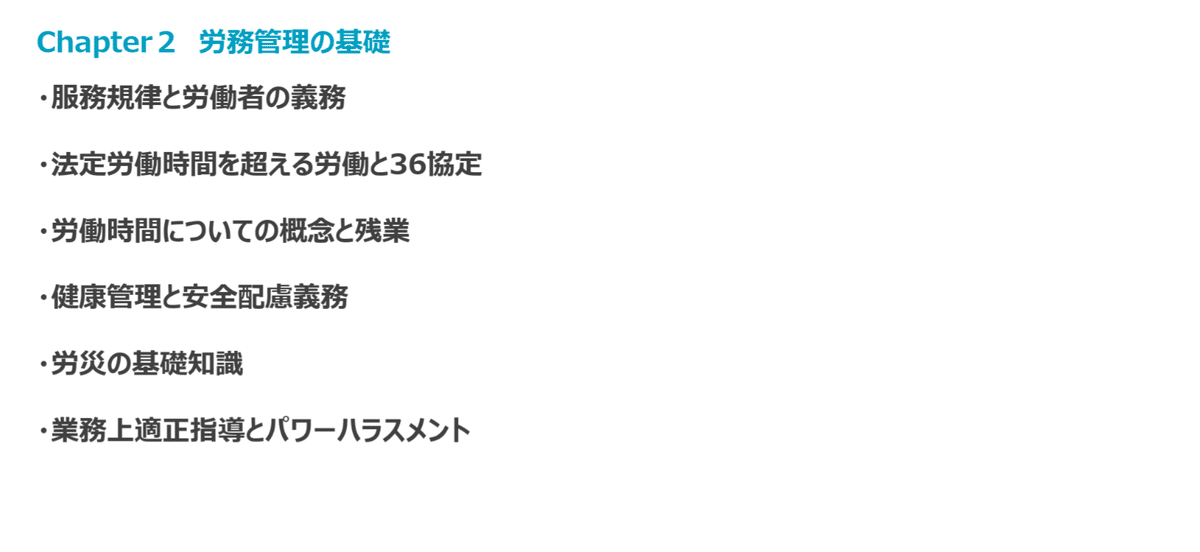

・マネジャーに労務管理の全体像を理解してもらう

メンバーとは別にマネジャー向けのインプットを強化しました。

内容としては、やや大きく、最悪の場合には、という前提のコンテンツとしました。マネジャークラスにとっては初めて知るような内容が多かったようで、驚きの反応も多く、これを機にリスクという意識を高めていただけたと思っています。

・マネジャーへのコミュニケーションへスイッチする

組織が150名を超えたタイミングで、労務to社員から、労務toマネジャーto社員に切り替えました。マネジャーに管理責任意識を高めていただくためです。労務とマネジャー以上のみのチャンネルを作成し、コミュニケーションを開始。切り替え当初は、そもそもマネジャー自身が勤怠ボロボロという現状であったので、マネジャーへの指導を重点的に行う意味もこめられていました。(部門長が勤怠締めするなんて無理レベル)運用開始から半年、1年とたつにつれて、マネジャー自身の打刻課題はほぼゼロ、メンバー指導が中心の世界に変容する成果となりました。

習慣化・風土

・勤怠をPOPな話題にして自分が歩く広告になる

①雑談の中にとにかく「勤怠」のワードを織り交ぜる作戦

②Slackスタンプに「打刻した?」「打刻しよ!」「NICE労務」「健康第一」などというかわいいスタンプを作って使う作戦

これを続けていたら、私の顔を見るたび「あ!勤怠!」「すみませんやります!」と広告として機能するようになりました。笑

・経営陣・衛生委員・その他キーマンにインフルエンサーになってもらう

一番即効性があったのは、ビジネスサイドの取締役の発言でした。

管理部門の取締役ではなく、ビジネスサイドの取締役が発言したことに大きな意味があったと思っています。

”とても残念なお知らせなのですが、勤怠管理が緩すぎます。私を含めてマネジャー以上は管理監督責任を問われる事態だと思います。全メンバーは「毎日」打刻して/させてください。残業/早出が悪いことではありません、マネジャーに報告せずに自分勝手に動くのが悪いことです。夜中にこっそり働くのは、最終的にはPC持ち帰り禁止ルールにするしかなくなります。ビジネスの勝負所はあると思いますし、悪いことではありません。ひとりひとりの軽はずみな行動が、皆の業務を制限するようなルールを作ります。再度研修を入れる等対策を打ちますが、今日から心を入れ替えてください!”

スタートアップや急成長中のベンチャーであると、管理のあるべきと現場のリアルに乖離があることもしばしば。今後の拡大を見据え、100-200名規模のフェーズでここを締め直すことを経営としても重要視していただきました。

また、衛生委員で毎月対話しているメンバーが、部署にSlackメンションで「みんな大丈夫?やりましょー!」と自然と声かけしてくれるようになりました。21:30のオフィスで「もうすぐ22時だよ帰るよー!」と声かけして練り歩いてくれたりと、労務担当としては感動もののカルチャーができてきました。

そんなこんなで、打刻レスからSlack打刻への移行をきっかけに、組織の労務レベルが向上したのでした。

またまだ課題は山積みですが、課題の質が変化していることには間違いありません。また、勤怠をテーマにnoteを書きたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました*

せの