こどもちゃれんじのワーク プラスαを意識して活用中

我が家の年長、5才。

こどもちゃれんじの通信添削をしています。

毎月のワークを楽しみにしており、たいてい、届いたその日にほとんどやってしまいます。

親としては、もう少しペース配分をうまくやってくれると、月の後半に手持ちぶさたにならずに済むのに。。。と思いますが、本人のやる気を尊重して見守るようにしています。

子どもが1人で読み解くことができるようになってきたので、最近は、私が関わるのは最後の答え合わせ程度になってきました。

しかしせっかくの教材ですから、それだけで終わってしまうのはもったいないような気がして、+ αの活用を心がけています。

これが、手軽にできる割になかなか良い方法だなと感じていますので、今日は私が意識して行っていることをご紹介します。

実にシンプル、問いを1つ投げかけるだけ

私は、答え合わせをするときに、わざと不正解の選択肢を指して、

「お母さんはこっちだと思うけれど、どう違うの?」

と聞いています。

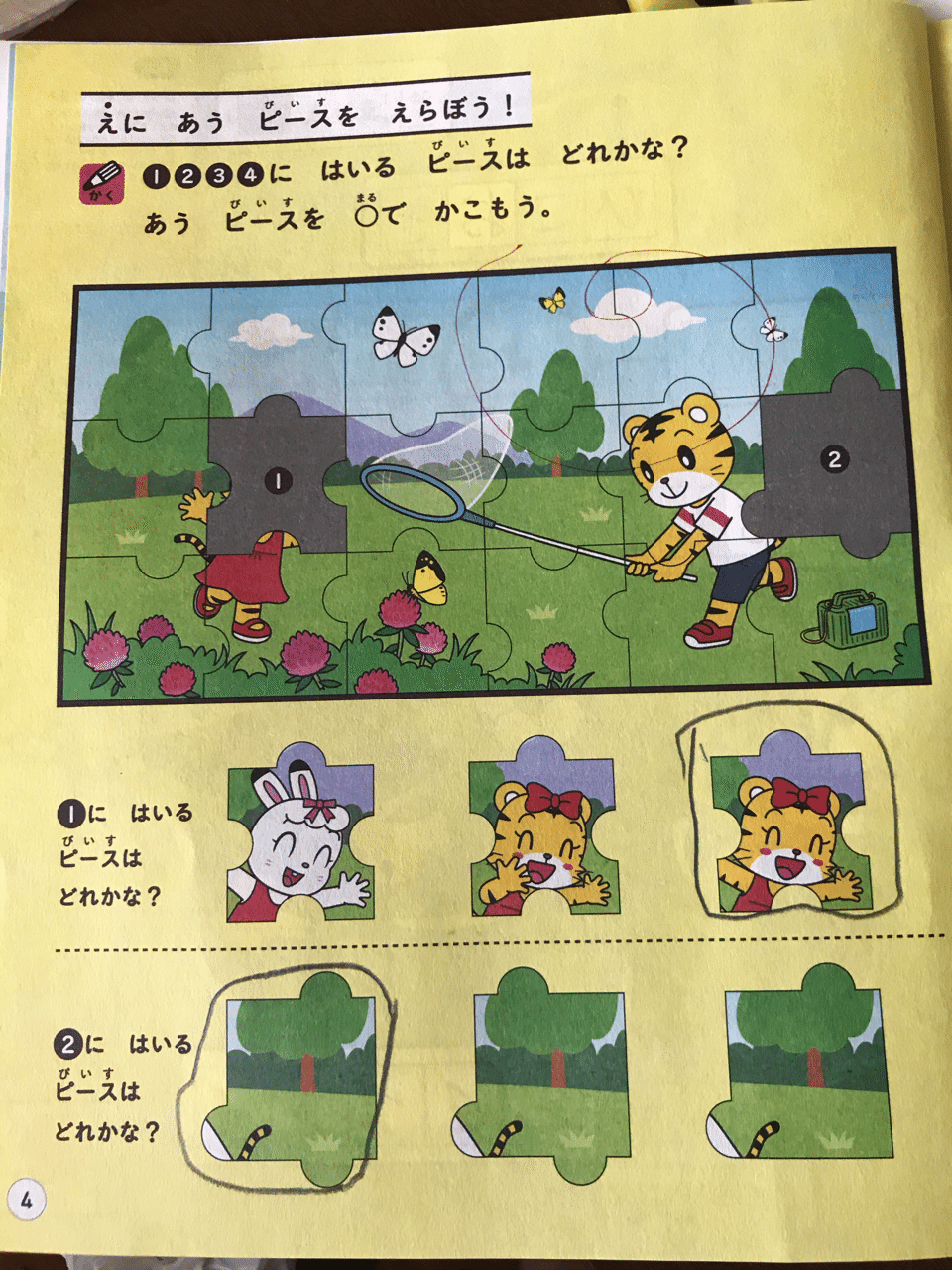

例えば、今月号のワークに、このような問題がありました。

問題を解いている時の様子を観察していたところ、子どもは、迷わず正しいピースを選んでいました。

ところが、「どう違うの?」という質問を投げかけてみたところ、「んーーーー。。。」とかたまってしまったのです。

黙って答えを待っていると、

「これがね、こうなんだけどね、こっちがね、こうなってるからね、あ、いや、ちがう、こっちがこうか。だから、こっちにマルしたの。」

と、わけの分からない説明が返ってきました。

本人が指差すところを目で追いながら話を聞けば、説明している事は確かに正しいのですが、ここで私はちょっと意地悪な返答をしました。

「お母さん、オムツ替えしてたから見えなかったよ。お話聞いただけで分かるように教えてくれる?」

こんなやりとりを1〜2回繰り返すだけで、子どもは、上下、左右、ななめ、大小、などの情報を入れて一生懸命説明しようとしてくれます。

もちろんその説明もたどたどしく、左右については大抵間違えています。笑

それでも、論理立てて思考のプロセスを説明をするための良い練習になるのではないかなと思って実践しています。

もうひとつのおすすめポイント

またこのやり方で私が良いと感じているのは、「何かをしながら」できるということです。

実際私は、この時、横で本当に末っ子のオムツ替えをしていました。

料理の途中でも、他の兄弟のお世話をしながらでも、子どもが持ってきたワークと交互に見ながら進めることができます。

さらにこの時は、年少の子が、何をしてるの〜?と近づいてきて、一緒に左右についても教える機会ができ、まさに一石三鳥でした。

もちろん、この一度きりで何でもできるようになるとは思っていません。けれども、こうした日常の何気ないやり取りの中で、様々な感覚を自然と身につけていくことが、改まった勉強よりも近道なのでは、とも思っています。

子供に教えてもらう、というスタンスで問いを投げかけると、得意になって教えてくれます。とても手軽な方法なのでぜひオススメです。

余談ですが。

2才下の子どもは、先日から、Z会を始めました。

なぜこどもちゃれんじにしなかったのか、Z会を始めてみてどうか、など、その辺りについても、下書きで書いています。

書き上がったら投稿予定です。

2才差育児の悩みポイントかなと思うので、同じ悩みを持つお父さんお母さんへお届けできたらと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?