12 モグラの手つきで——抵抗と連帯の詩学へ 白岩英樹

期せずして迎えた5巡目。来週は卒業式だ。いつもこの時期になるとシャーウッド・アンダーソンを読み返すことにしている。わたしがアメリカ文学を読み始める端緒を開いてくれた作家である。会社経営と創作と家庭のはざまで深い葛藤を抱えながら、4度の結婚と3度の離婚を経験し、アメリカの陰影をひとりで背負い込んだような人物を生涯描き続けた。

アンダーソンはもともと詩人への憧れが強かった。生前には2冊の詩集が刊行されている。しかし、発行部数から察するに、当時もいまも、それらをひもとく読者はごくごくわずかである。

そのなかに、「死(Death)」と題する作品がある。冒頭は次のように始まる。

ベルベットのガウンを着て星を見ている人たちがいるけれど、わたしは彼らの仲間には加わらない。神はわたしを家へ連れていき、いっしょに腰かけさせるようなことはしない。神の家が明るい光を放ちながら燃えさかっているとき、わたしはずっと往来にいる。

わたしの望みは上がっていくことではなく、下りていくこと。わたしの魂は宙を舞うことなど渇望してはいない。

「わたし」は理念ばかり尊ぶわけでもなければ、神の世界へ入ろうともしない。むしろストリートにとどまって、より下方へ降りていくことを望んでいる。

まばゆい光を放つ全能の存在に羨望のまなざしを向けることは易しい。一方、その対極に位置する領域へ足を踏み入れ、全身で関わることはひどく難しい。しかし、アンダーソンは詩的想像力によって、「わたし」の難路を切り拓く。

街の騒音がやかましく聞こえてくるとき、わたしが丈夫であるのならば、望むのは地中を動く小さなモグラになること。

わたしは草の根の下を這っていくだろう。

わたしはビルの土台の下を進んでいくだろう。

わたしは髪の毛のような木の根っこに沿って這っていくだろう。一滴の雨粒さながらに。

春になって体内に力が満ちてくれば、わたしは草の根の下を這って、はるか遠くの畑まで行くだろう。

わたしは耕された畑の下を進んでいくだろう。

わたしは黒い畑の下を深く掘り進んでいくだろう。わたしは手探りで道を確かめながらそろそろと進んでいくだろう。

わたしはトウモロコシの粒の弟になるだろう。トウモロコシの粒は人々の肉体を養うのだ。

cf. 『シャーウッド・アンダーソン全詩集——中西部アメリカの聖歌/新しい聖約』白岩英樹訳

作品社、2014年、pp.131-132

モグラに姿を変えた「わたし」は、当初の望み通り地中へと下りていく。そして、全身で草の根の下をかき分け、ビルの土台の下をかいくぐり、遠方の肥沃な畑へ到達する。

人間が地上に設けたボーダーは、地下でいとも容易に越境される。だが、その旅路は決して一本道ではない。全身で「這って(creep)」、「手探りで道を確かめながら(touching and feeling my way)」進むより、地中ではほかに方法がないのだから。あっちへ行ったり、こっちに来ては戻ったり、アンダーソンの人生同様に、モグラの動きは直線的とはほど遠い。

最終的にモグラは、畑の地中深いところで息絶える。だが、詩のタイトルでもある「死」は、生の終着点を意味しない。地中で〈トウモロコシの粒の弟=養分〉に分解されたモグラは、滋味あふれる穀物としての新たな命を吹き込まれ、地上の人間を養う。

アンダーソンの作品に散見されるトウモロコシは、第11回で青木さんが批判的に言及した「工場式畜産」とも、「高フルクトース・コーンシロップ」とも、メキシコの小規模農家を追いつめる輸出品とも、縁遠い。モグラやトウモロコシが生の循環をつなぐ存在として描かれるのに比して、特定の富裕層に資する社会構造や政策はきわめて直線的な思想から生み出されている。

直線的なヒエラルキーの底辺をまなざす

前回、青木さんは〈勝者/敗者〉という二項対立の前提から、ローマとの戦争で敗者となったカルタゴも「完全な敗者」とはいえないのではないかと提起した。カルタゴもシチリアやサルデーニャ、北アフリカの一部に植民地を有する、ローマと「同じ『帝国』」であり、被植民地の側でも「帝国の力を利用していたからだ」と。

そして最後に、「どっちもどっち」の相対主義の陥穽に陥ってはいけないと警鐘を鳴らした。「大国に挟まれた小国に住む市井の人びとが犠牲者であることは、確かなのだから」と。

わたしは一抹の戸惑いを覚えつつも、続きを読もうとして文字を追いかけた。が、それらは眼球の表面をつるつると滑っていくばかりであった。もちろん、書いてある内容はクリスタルクリアにわかりやすく、多くの知見が得られたし、青木さんの声が耳に届くような気もした。それでも、青木さんの声はこだまのように遠くへ響き去る一方で、わたしの意識はひとところにとどまり続けていた(青木さん、ごめんなさい)。

それは、シチリアやサルデーニャ、北アフリカはどのような状況にあったのかということである。

ローマやカルタゴとの関係からいえば、帝国主義のボトムに暮らす人々がどのような暴力や抑圧のもとに収奪や搾取の標的とされ、いかなる苦役や痛苦にあえぎながら一生を終えていったのか。そして、独立国家の主権を有する市民として、どのように植民地主義から脱却し、主体性を回復していったのか。さらにいえば、ローマやカルタゴの内側でボトムにおかれた人々はどのような状態にあったのか。奴隷や女性たちにはいかなる運命が待ちうけていたのか。

わたしは、頭ではアメリカの「食」における帝国主義を学びながら、実存のもっとも深い場処で、彼らとの同期を試みていた。

安易な比較や類推がかえって誤解を招き、トランプ流のポスト・トゥルースに陥る危険性が生じることは重々承知している。それでもわたしは、青木さんが語った〈シチリア、サルデーニャ、北アフリカ/カルタゴ/ローマ〉の構図から、今日の〈パレスチナ/イスラエル/アメリカ〉の関係性を思い浮かべずにはおれなかった。そして、直線的な帝国主義ヒエラルキーのボトムに位置するパレスチナや、さらには社会で周縁化され、声を封じられた人々に耳をすませた。書物の山中を這いつくばり、文献と文献とのあいだに広がる谷間を手探りして確かめながら。

「呪い」を解く詩学

英語圏を中心としたカリブ海文学・思想を研究する中村達氏は、自明とされてきた西洋中心的な学知への抵抗として、「解呪の詩学(“a poetics of disenchantment”)」を提唱する(中村『私が諸島である』41頁)。それはひと言でいえば、非西洋なるものを他者化してきた西洋中心主義および白人至上主義という「呪い」を解く詩学である。(リレー仲間を「〜さん」と呼んでいるにもかかわらず、本リレーエッセイで引用させていただいた研究者の方々に敬称を付していない矛盾に気づきました。謝して、「〜氏」に変更させていただきます)。

マルティニーク出身の作家エドゥアール・グリッサンによれば、地中海とカリブ海の文化的志向性は性格を異にする。古代から一元的な支配に依拠した地中海に比べ、カリブ海は分散的かつ多元的な文化を志向した。前者の統一は地上世界に限定される一方で、カリブ海における統一は海面下で無限に拡張するイメージである。

また、バルバドス出身の思想家カマウ・ブラスウェイトは、目的に向かって直線的に進むことを是とした西洋の「ミサイル文化」に、多元的かつ円環的な志向を育んだカリブ海の「カプセル文化」を対置し、後者に希望を見る。いうまでもなく、「ミサイル文化」には非西洋なるものを暴力によって隷属させる植民地主義の芽が潜在し、「カプセル文化」はレイシズムに基づいた学知を攪乱するポテンシャルを秘める。

そのような試みを重ねることで、カリブ海の思想家たちは、他者化で覆い尽くされた自文化を内側から反転させ、自らの主体性を掴み直してきたといえよう。被植民地としての経験から生じた人種的・文化的混淆性の「呪い」が解かれぬまま放置されると、差別や抑圧の構造が強化される一方である。

ドイツの現代史を研究する藤原辰史氏は「シオニズムは、西欧植民地主義が結晶化したものだ」と断言する。だとすれば、我々は「いないこと」「なかったこと」にされるものにこそ、日ごろから意志的にまなざしを向ける必要があろう。次のジェノサイドが起きたときでは、もう遅いのだ(藤原「ドイツ現代史研究の取り返しのつかない過ち」)。

もちろん、混淆性を肯定的に捉えるグリッサンが語るように、我々を取り巻く関係性も、不可能図形や不可能立体さながらに入り組んでいる。だが、豊饒な混淆性を〈乱用/悪用〉され、ヴェールに覆われた他者化プロセスによって、誰かが暴力や抑圧、排除の対象となったとしたら……。我々は地中でもつれた網を「解呪」さながらに丁寧に解きほぐす必要があろう。その手つきをモグラさながらに助けてくれるのが「インターセクショナリティ(intersectionality)」である。

「交差点」に生きる人々の苦しみ

インターセクショナリティとは交差した権力関係や差別の構造を解きほぐすために、法学者のキンバリー・クレンショーが1989年に提唱した概念である。彼女は具体例として、1976年の判例をとりあげる。被告はGM(ゼネラルモーターズ)、原告は同社を解雇された黒人女性たちである。彼女たちは自分が解雇の対象となったのは差別だと訴えた。

しかし、黒人男性が解雇されていないためレイシズムとは見なされず、白人女性も雇用が継続しているため、性差別(sexism)とも受け取られずに、最終的には敗訴した。

クレンショーはこの判決を受けて、黒人女性が生きる「交差点(intersection)」の特殊性に気づく。多種の差別に基づいた「カテゴリーは足し算によって均質に累積されるのではなく、状況に応じて様々な軸が相互に作用して固有の抑圧を生み出し、その存在を抹消してきた」のである(清水「交差性と階級概念をめぐる覚書」97頁)。彼らの「交差点」では、複数の差別が重なることで、掛け算さながらに強化されているのだ。

黒人女性の市民権に関しても同様のことがいえよう。

アメリカの女性参政権は1920年に批准されたことが知られているが、黒人は女性も男性もそこからこぼれ落ちた。黒人の参政権獲得は1965年の投票権法の成立を待たねばならない。

それに加え、同法の成立に深くコミットした公民権運動のリーダー、マルコムXの暗殺後に結成されたブラックパンサー党は、党員の60%を女性が占めていた。にもかかわらず、彼女たちは対外的にはレイシズムを反転させる運動を行い、対外・対内の両面において性差別と闘わねばならなかった。というのは、「その多くは党メンバーたちによる性的暴行であった」からである(ベリー&グロス『アメリカ黒人女性史』259頁)。

NYPL Digital Collectionsより

アメリカの「交差点」に生きる女性たちの悲しみを遡行すると、やはりセトラー・コロニアリズムと奴隷制にたどり着く。「先住民の女性は3人にひとりが性暴力の被害に遭」い、第7回でもふれたように、アフリカ大陸から運ばれた女性奴隷は奴隷船内でもプランテーションでも、多くが性暴力を受けた(ケンダル『二重に差別される女たち』90-91)。とりわけ、プランテーション奴隷制の生命線は黒人女性の再生産労働にかかっていたため、「レイプと強制的生殖が国内奴隷貿易を活性化した」(ベリー&グロス『アメリカ黒人女性史』116頁)。

先住民女性と女性奴隷は、当初からレイシズムと性差別が重なりあう「交差点」に生きねばならなかった。先住民族にしても黒人奴隷にしても、男性と女性との経験は同じように見えて、内実には大きな隔たりがあったといえよう。

付言すれば、彼らは母国の社会システムや親族・部族からも「よそ者」として売りに出されているのだから、障害やなんらかの要因によって、排除されていた可能性も否定できない。たとえるならば、多方向からのクラッシュ事故が生じた「交差点」で、なにからどう手をつけたらよいのかわからず身動きを封じられたような状態である。

暴力を生み出す絡まった糸を解きほぐす

だからといって、インターセクショナリティは、交差する差別の多寡を計測し、それらを競うための概念ではない。それは「人種、ジェンダー、セクシュアリティ、年齢、ディサビリティ、市民権の不平等な関係によって屈折された、資本主義のグローバルなシステム」を捉えるための方法である。と同時に、我々が「『連帯』といった時に、これまで何がそこから抜け落ちてきたか、誰がその中で抑圧されてきたか」を可視化する概念なのである(コリンズ&ビルゲ『インターセクショナリティ』16、350頁)。

インターセクショナリティは個人的な経験の複雑さを解きほぐすにとどまらない。その射程は、国家レベルで交差する権力関係にまでおよぶ。〈パレスチナ/イスラエル/アメリカ〉の関係から浮き彫りになったのは、「植民地支配の暴力が、支配される者たちにとっていかなる暴力であったのか」ということである(岡「ヨーロッパ問題としてのパレスチナ問題」)。

国連の調査団は、イスラエル軍によってガザ地区とヨルダン川西岸地区のパレスチナ人女性や女児が「性暴力を含む暴力、拷問、虐待、品位を傷つけるような扱い」を受けていることを報告し、それらの行為が「国際人権法および人道法に対する重大な違反」であり、「国際刑事法上の重大な犯罪に相当する可能性がある」と警告した(UN. “Israel/oPt”)。

「植民地支配の暴力」もまた、インターセクショナリティによって解きほぐさなければ、我々はその本質を見誤ってしまう。ミサイルによる爆撃や兵士の銃弾も暴力には違いないが、「植民地主義と帝国主義は、レイプを大量虐殺(genocide)の道具として使い、それに大きく依存している」からだ。(ケンダル『二重に差別される女たち』91頁)。

それでは、植民地主義や帝国主義は一体なにを足場として、自らの暴力・抑圧や搾取・収奪を正当化しているのか--「家父長制(patriarchy)」である。

家父長制の共犯者たち

家父長制は、レイシズムや性差別、階級差別を踏み台とする社会構造である。その影響力は私的領域から公的領域に至るまで広範にわたる、と同時に、我々の無意識にまで深く浸透している。それだけに、可視化して解きほぐすのが難しい。

ジェンダー・スタディーズの観点から軍国主義を研究するシンシア・エンロ—は、「婚姻内や世帯内でつくりあげられ維持される権力関係」が「国家、国民、文化的制度、経済、国際システムにおける家父長制的構造を支える主要な柱」として機能していることを指摘する(エンロー『〈家父長制〉は無敵じゃない』104頁)。

市民権の平等を目指して運動を展開したアメリカのフェミニズム第1波に続き、第2波の中心人物となったベティ・フリーダンは、「女性神秘主義は、女性らしさという名のもとに、母親から息子へ、そして娘へと受け継がれる受動的で子供のような未熟さを賛美し、永続させてきた」と論じる (フリーダン『新しい女性の創造』275頁)。「女らしさ」という神話は女性に沈黙を強制し、娘や息子たちに継承されるたび強化され、社会の隅々にまで女性差別を浸透させてきたのである。

女性差別が社会で表出する類型は大きく2つに分けられる。ひとつが(1)「性差別(sexism)」、もうひとつが(2)「ミソジニー(misogyny)」である(マン『ひれふせ、女たち』85頁)。

(1)性差別は、女性に主体性を認めない。女性は自律した存在ではないと認識しているため、幼児と同一視し、フリーダンが述べた「受動的で子供のような未熟さ」を「女らしさ」として当然視する。F・S・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』でギャツビーが思いを寄せるデイジーは、女性が生きていくには「きれいで、頭の弱い娘(a beautiful little fool)」でいるのが一番だと語り、その理想を自ら体現する(フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』39頁)。彼女はいわば「女らしさ」を〈乱用/悪用〉することで保身に努める一方で、家父長制を強化してきた体制との共犯者でもある。

(2)ミソジニー(女性嫌悪・憎悪)は、女性に主体性を認める。が、あえてそれを侵害し、女性を思いどおりにコントロールしようとする。かつてJOCの会長が「女性がたくさん入っている理事会の会議は時間がかかります」と得意然と語り、国内外で厳しい批判にさらされた。その後、彼は「昨夜、女房にさんざん怒られた。(中略)今朝は娘にも孫娘にもしかられた」と釈明した(BBC「東京五輪組織委の森会長、辞任へ」)。

「ミソジニストは、姉妹、娘、妻、ガールフレンド、秘書はもちろんのこと、母親を愛することができる。彼らは女性を普遍的に、あるいはごく一般的に憎む必要はない。彼らは、とりわけ率直な女性を嫌う傾向がある」(マン『ひれふせ、女たち』52頁)。問題は、会議で発言を行う「率直な女性」に対する態度にあった。釈明が釈明として受け取られず、辞任に追い込まれたのも当然のことであった。

家父長制が強化するジェンダー二元論

家父長制において、一定の「らしさ」を強要されるのは女性に限らない。男性もまた継承・強化されてきた「男らしさ」を実現することで家父長制を強化し続けてきた。

ジェンダーやセクシュアリティの観点からアメリカ史を研究するマイケル・ブロンスキーは、「近代社会の確立とは、マイノリティ集団の創出に基づいていた」と喝破する(ブロンスキー『クィアなアメリカ史』36頁)。彼が語る「マイノリティ集団」とは、言い換えれば「らしくない」集団であり、フリーダンが批判した「神話」から主体性を回復しようとする人々の謂いである。

ブロンスキーはアメリカ特有の「男らしさ(masculinity)」の起源を革命期に求める。フロンティアでは「大胆で、素朴で、活動的で、戦いをおそれず、自己主張することに前向き」なことが、生き残るために最低限必要な条件であった(ブロンスキー『クィアなアメリカ史』51頁)。だがしかし、その「男らしさ」こそが先住民族へのレイプを促進し、苛烈なジェノサイドを生んだことを肝に銘じねばならない。

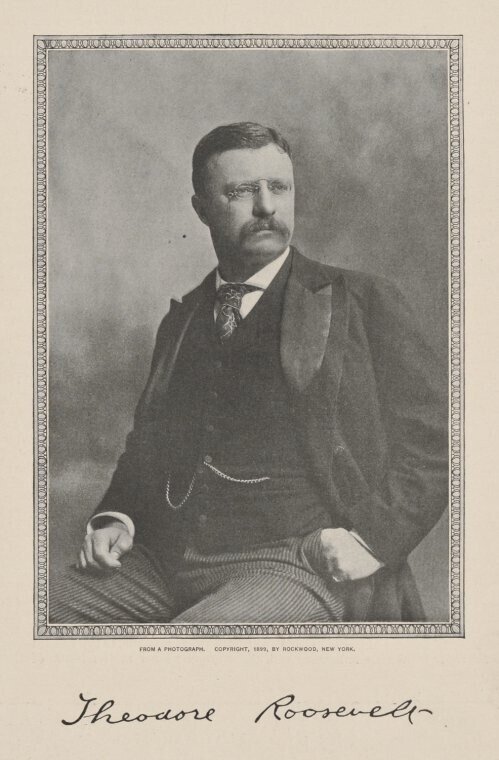

続けてブロンスキーは、20世紀の「アメリカ的男らしさの象徴となった」人物として第26代大統領セオドア・ローズヴェルトを挙げ、彼の「頑丈な男らしさと異性愛主義と白人性の融合」が「市民権(citizenship)」の基準になっていたと論じる(ブロンスキー『クィアなアメリカ史』182-183頁)。指摘するまでもなく、その基準を裏で支えるのはレイシズムと性差別である。

また、ケアの倫理を研究する心理学者キャロル・ギリガンは、「家父長制において、男であるということは、女でないだけでなく、その秩序の上に立つことを意味する」と論じる(ギリガン『抵抗への参加』23頁)。家父長制が強化するジェンダー二元論は、本来ならばグラデーションとして捉えるべき性別をクリアカットに二分し、男性には一元的な「男らしさ」を強制すると同時に、直線的な家父長制ヒエラルキーの上に立つことを要請する。

「女らしさ」同様、「男らしさ」においても、自己の主体性は当初から存在しないものとみなされるか、あったとしても家父長制ヒエラルキーによる抑圧で蹂躙されるのみである。「家父長制は、まず男性が自分自身を沈黙させることから始まるのだ」から、至極当然といえよう(ソルニット『わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い』38頁)。

「男らしさ」に則った沈黙も、「女らしさ」同様に、世代をまたぐたびに強化され、さらなる沈黙を呼ぶ。そうすることで築かれた構造はいつしか偽りの「自然」として社会の深部に定着する。

ボトムが獲得してきた真理

だからこそ、ブラック・フェミニズムの旗手ベル・フックスは、第3波フェミニズムがいささかアカデミックなロゴスに寄りすぎたとの反省のもとに、フェミニズムを「性にもとづく差別や搾取や抑圧をなくす運動のことだ」とシンプルに捉え直し、その射程をすべての人間に拡張したのだ(フックス『フェミニズムはみんなのもの』8頁)。

歴史学者ケイシャ・ブレインは、黒人の女性たちが当初からアメリカの民主主義のために闘ってきたと語り、次のように論じる。

黒人の女性たちは、レイシズムや性差別、階級差別など、複数の交差する抑圧を背負い、周縁化された立場にいる。そのため、私たちの社会の不正義と闘わざるをえない、固有の生を生きている。彼女たちは、人種やジェンダーのヒエラルキーでボトムに位置するグループとして、完全な市民権や人権を持たずに生きるとは一体どういうことなのか、おそらく誰よりも深く理解してきた。黒人女性は、自分たちのための自由のビジョンを明確にすることで、すべての抑圧された人々の解放を提唱している。

人類にとっての福音は、常に周縁化されたボトムからもたらされる。中心は放っておいても目に飛び込んでくるし、トップ層の声はやたらと大きいから、どこにいても耳に入ってくる。しかし、いつの時代も、我々が意志的にまなざすべきは視界から消えそうな周縁であり、耳を傾けねばならないのはボトムから響く悲鳴である。「両論併記が倫理的に許されない場面が、この世界には存在する」のだ(重田『真理の語り手』185頁)。

アメリカは、もう動いていない

ブレインが用いた「階級差別(classism)」という言葉を意外に感じるむきもあるかもしれない。というのも、国家としてのアメリカは、第16代大統領リンカーンの立身出世を表す「丸太小屋からホワイトハウスへ(from log cabin to White House)」のフレーズにも見られるように、あくまで王侯貴族が存在しない「共和国」として誕生し、今日もその政体を保っているからである。

しかしアメリカは、レイシズムや性差別だけでなく、グローバルな資本主義体制によって確固とした「階級」を生み出していた。フランスの経済学者トマ・ピケティは、広範なデータベースをもとに、ヨーロッパとアメリカの社会的モビリティ(流動性)を比較し、次のように論じる。

...米国の社会的モビリティは、ヨーロッパの階級に縛られた社会に比べて例外的に高いことになっていた。(中略)だが20世紀のほとんどを通じて、そして今なお、手持ちデータによれば社会的モビリティは、ヨーロッパより米国のほうが低いことを示している。この事実について考えられる説明のひとつは、米国の最高エリート大学に入るためには、きわめて高い学費を払わねばならないというものだ。

みすず書房、2014年、p.504(強調は引用者)

第二次産業革命が起こり、第9回で光嶋さんがふれたT型フォードが日の目を見るころにはすでに、アメリカの社会的モビリティは「階級」並みに固定化されつつあったのである。それでも近代以降は、教育によって社会的モビリティが促進されるのが常であった。

だが、ピケティが指摘するように、今日のアメリカの学費はかなりの高額である。たとえば、アメリカ最古の大学ハーバードは2023-24年の学費として$79,450(寮費込)、IT関連のイノベーターを多数輩出するスタンフォード大学は学部の授業料として1クォーター当たり$20,577という額面をウェブサイトに掲載している。

ピケティはアメリカの大学の学費が1990年代から大きく値上がりしたことに加え、それが高所得者層の所得増加と連動していることを指摘する。教育さえ特定の富裕層に資する直線的なポリシーは、アメリカ社会の「階級差別」に拍車をかけつつある。その動向を最前線でバックアップするのがグローバルな植民地主義と帝国主義であり、それらを公私の領域にわたって陰で支えているのが家父長制なのである。

これらの強固な社会構造の延長線上に〈パレスチナ/イスラエル/アメリカ〉の関係性があることを、決して忘れてはならない。

現代アラブ文学研究者の岡真理は、アメリカ国内の「イスラエル・ロビー」の資金力が有する影響力がどれだけ甚大であるかを語り、議題がことイスラエルに関する限り、賛否を含めて「すべては国内の選挙戦の延長」に成り下がっていることを指摘する(岡『ガザとは何か』191-192頁)。権益を特定の層へ一直線に分配することで、巨大な票田を総取りしようとする「階級社会」に、おそらく未来はない。だとすれば、我々の道途は何方にあるのだろうか。

「交差点」に立ち、坑道を掘り進めよう

カリブ海の思想家たちは一元的かつ直線的な支配や権力関係を忌避し、潮の流れに身を委ねた。そうして、海面下で円環しながら、相互作用の過程で多元的に統一されあう詩学をうち立てた。

それに比して、アメリカの大地は、社会的モビリティが著しく低下したことで、かちかちに固まってしまった。地中の「交差点」で身動きがとれなくなった人々の存在は、地上で暮らす人間たちはもちろん、地中に生きるモグラにさえ感取できないかもしれない。たとえモグラが感知したとしても、その手つきではすでに太刀打ちできないかもしれない。

日本に関していえば、実のところアメリカよりも経済格差が拡大している。直近でいえば、アメリカの相対的貧困率が15.1%であるのに比して、日本は15.4%(日本経済新聞「相対的貧困率とは」)。「階級」社会のアメリカをわずかながら上回る。

我々がまず取り組むべきは、自分たちの足下で岩盤状に固められた大地をボトムの「交差点」から攪拌し、「階級差別」を攪乱することである。その取り組みを継続しながら、いまだに根強く残る家父長制を弱化せねばならない。我々の日常の営みは、植民地主義と帝国主義の解体をもたらしうるのである。

そのために我々は、アンダーソンとカリブ海の思想家たちにならい、モグラたちによる「抵抗と連帯の詩学(“a poetics of resistance and solidarity”)」を立ち上げよう。

1人ひとりが往来にとどまって、「交差点」からの声に耳をすませるのだ。悲鳴が聞こえてきたら、そちらへ向かってうねうねと坑道を掘り進めればいい。四方八方から掘削すれば、痛苦にあえいでいた仲間もいつかは暴力や抑圧から解放され、「自由」を手にする日がきっとくる。もしかしたら、しばらく休息して回復したのち、同志モグラになってくれるかもしれない。沈黙や服従は伝染しがちだけれど、「勇気と声をあげることだってそうだ」から(ソルニット『わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い』96頁)。

モグラの手つきで連帯するということ

なかには、あまりに必死で掘るうちに、自分の手で仲間を傷つけてしまうのではないかと恐れる、ケア精神あふれる同志がいるかもしれない。けれど、それは杞憂だ。

「交差点」へたどり着ける保証もない中、いつ崩落するともしれない坑道を這いつくばって掘り進めてきたあなた自身が、すでに満身創痍なのだから。

あなたの傷だらけの手ほどやわらかな手つきは、この世に存在しない。誰をも傷つけようがないどころか、できるのは「手当て」くらいだ。仲間もあなたもお互いに「手当て」しあって、その記憶を糧に、またそれぞれの坑道を進んでいけばいい。あなたたちの「手当て」は、きっとほかのモグラたちにも伝染するだろう。

仲間と「手当て」しあった記憶さえ残っていれば、あなたはきっと、自分の足下にとどまらず、海底下の固い岩盤だって、海溝下のプレートだって掘り進められる。国境に壁があろうとなかろうと、あなたを止めるものはない。「交差点」に向かって、ぐねぐねと地球の裏側まで坑道を掘り抜いていこう。そこから新たな連帯が生まれるだろう。

パレスチナはもちろん、イスラエルやアメリカの「交差点」から痛苦にあえぐ声が聞こえてきたら、そちらへ向かって臆せず掘り進めるのだ。「交差点」に置き去りにされた存在はすべて同志だ。レイプや銃弾、ミサイルは溝を深める。けれど、地中で「手当て」しあった記憶は、世代や国境を超えて連帯の旗印となるだろう。

いつか限界がやってきても、心配はいらない。あなたが倒れたら、悲鳴を聞きつけた仲間があなたの坑道を這いつくばってやってくるだろう。そのときは存分な「手当て」のもとに、ゆっくり休息をとろう。そのあいだも、きっと仲間が穴を掘り進めてくれる。

回復したあと、もはや「交差点」からの声が聴き取れないくらい、身体の機能が低下しているかもしれない。そうなれば、あなたが長年かけて培った感覚をもとに、身の回りだけを全身で掘り進めよう。あなたがぐるぐると円環状に耕せば、土壌はふかふかになり、抑圧されたすべての人々のための大地が再生されるだろう。

全力で掘り進めながら、いつのまにか息絶えてしまったとしても、何の心配もいらない。あなたが傷だらけの手で掘削した坑道で、仲間が軌道工事を始めるだろう。

豊かな土壌を作るトウモロコシの粒として

あなたはゆったりと、しばし肥沃な大地と融け合って、トウモロコシの粒の弟になる。トウモロコシの粒になったあなたは、「交差点」から地上へ這い上がった人々の肉体を養うだろう。

生の循環を経て、またモグラになることがあれば、そのときは、かつてあなたが掘り進めた坑道に「交差点」と「交差点」を結ぶ地下鉄道が走っているだろう。

循環を重ねて、ふたたびモグラになったとき、もう「交差点」には誰もおらず、地下鉄道さえ廃線になっているかもしれない。そのときは、地上に這い上がって教育に関わろう。

エドワード・サイードが病床で語ったように、「真の変化」が起こるとすれば、ゆっくりじわじわと「教育を通してのみ」なのだから(サイード『ペンと剣』147頁)。そして、つらいかもしれないけれど、「交差点」がどのように出来し、いかに周縁化されていったかを思い出し、その記憶をトウモロコシの粒に変えて、地上の隅々にまで播種しよう。

我々がもう二度と「交差点」を生み出さぬように。そして、国家や共同体が「交差点」の記録を決して抹消できないように。お互いにふれあい、恐る恐る「手当て」しあった記憶を、モグラの手つきでたどりながら。

〈引用・参考文献〉

United Nations. “Israel/oPt: UN experts appalled by reported human rights violations against Palestinian women and girls”(February 19, 2024)https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/israelopt-un-experts-appalled-reported-human-rights-violations-against

清水知子「交差性(インターセクショナリティ)と階級概念をめぐる覚書」「現代思想」2022年5月号、196-206頁、

〈プロフィール〉

白岩英樹(しらいわ・ひでき)

1976年、福島県生まれ。高知県立大学文化学部准教授。専門は<比較文学/芸術/思想>。博士(芸術文化学)。AP通信、東京都市大学、国際医療福祉大学等を経て、2020年より高知市に在住。著書に『講義 アメリカの思想と文学――分断を乗り越える「声」を聴く』(白水社)、共著に『ユニバーサル文学談義』(作品社)、翻訳書に『シャーウッド・アンダーソン全詩集』(作品社)などがある。

◉この連載は、白岩英樹さん(アメリカ文学者)、光嶋裕介さん(建築家)、青木真兵さん(歴史家・人文系私設図書館ルチャ・リブロキュレーター)によるリレー企画です。次のバトンが誰に渡るのか、どうぞお楽しみに!

◉お3方が出会うきっかけとなったこちらの本も、ぜひあわせてお読みください。

◉アメリカ開拓時代からの歴史や人々の暮らしの実際がもっと知りたい方は、こちらもぜひ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?