8 アメリカの「自由と民主主義」が抱えるもの 青木真兵

何度も繰り返すが、このリレーエッセイにおいて僕は自分の中にある「アメリカ」を見つめ言葉にし、現代社会とどうにか折り合いをつけられるようになりたいと考えている。なぜなら、自分の中にある「アメリカ」と現実のアメリカとのあまりにも矛盾した状態に、正直なところ大きく失望しているからだ。それは一言でいうと、「自由と民主主義」の問題である。

「自由と民主主義」のアメリカはどこへ行ったのか

僕が幼少・青年期を送った1980、90年代にアメリカの存在感の大きさを疑う者はいなかっただろう。ベルリンの壁が崩壊し、ソビエト連邦が瓦解して始まったともいえる90年代は、実質的にアメリカ一人勝ちの時代であった。アメリカ式ビジネスやファストフードが世界中に浸透していく過程がグローバリズムと呼ばれるようになると、新しい製品がどんどん売り出され、好きに買い換える消費行動を通じてものを長く使うという文化は廃れ、「自由と民主主義」が世界中にバラ撒かれていった。

かく言う僕も、小泉純一郎元首相の言っていた「構造改革」を無批判に良いものだと信じていたし、対抗勢力なんてぶっ潰すべきだと思っていた。新自由主義と呼ばれたこのときの政策は、「売れる/売れない」の市場原理主義によって駆動していた。すべての価値を消費行動で測り、商品価値に置き換えていく。それが「自由と民主主義」だと誤解されていたのだ。

しかし現在、かつての「自由と民主主義」の輸出元であったアメリカの振る舞いに、いよいよ翳りが見えている。そうとしか言いようのない事態を僕たちは目にしている。

第二次世界大戦後、アメリカは他国の独裁政権を倒す手助けをすることで「世界の警察官」と呼ばれていたが、2017年に始まったドナルド・トランプ政権では「アメリカ・ファースト」が掲げられ、他国のことなどどうでも良いという姿勢が鮮明になった。僕はトランプ政権がアメリカの鬼子であり「異常事態」なのだと思っていたが、トランプの次に政権を握ったジョー・バイデンは、ウクライナに対するロシアの侵略には反対したにもかかわらず、イスラエルのパレスチナ・ガザ地区での虐殺を見て見ぬふりをしている。アメリカはこの30年間のうちに、今まで世界中に振り撒いてきた「自由と民主主義」の価値観を捨て去ったのだろうか。それとも、そんなものは最初から存在しなかったのだろうか。

しかしフレデリック・ワイズマン監督のドキュメンタリー映画「ボストン市庁舎」を観ると、「自由と民主主義」の国としてのアメリカはまだ健在なのだと勇気をもらうことができる。「ボストン市庁舎」ではアイルランド系移民をルーツに持つ労働者階級出身のマーティン・ウォルシュ市長(写真上)を中心に、ボストン市の行政の姿が描かれている。

ウォルシュの市長就任は2014年1月だが、撮影時期は2018年秋と2019年の冬だという。前述のとおり、2017年1月にトランプ大統領が誕生している。つまりこの撮影時期は新大統領の下で分断がアメリカを覆っていたといえる。ウォルシュ市長はこのようなタイミングで、「ここではアメリカ合衆国の問題を解決できません。しかし、1つの都市が変われば、その衝撃が国を変えてゆくのです」と、分断を乗り越えるべく自らの言葉を発する。僕はこの言葉に呼応する職員の姿に、「これぞアメリカ」と、本来あるべき「自由と民主主義」の姿を見た思いがしたのであった。この「本来あるべき姿(と僕たちが思っている)」のアメリカは、いつ始まったのだろうか。

奴隷解放と移民国家は表裏一体

「自由の国」アメリカを決定づけた大きなメルクマールは2点ある。それが独立宣言と奴隷解放宣言である。独立戦争において独立派を勢いづかせたのはトマス・ペインによる冊子『コモンセンス』であったことは前にも述べたが、その後、1776年に発布された独立宣言では、すべての人間が生まれながらにして平等であり、生命、自由および幸福の追求が基本的人権として与えられていると記されている。

しかしこの時点では奴隷制度は温存されていて、ネイティブ・アメリカンや黒人の人権は認められていなかった。それから約100年の後、奴隷制度を巡りアメリカが南北に分かれ、史上最大の内戦が勃発した。

1863年の奴隷解放宣言発布が1つのきっかけとなり、南北戦争は65年、北軍の勝利で幕を閉じる。最終的になされたのが、激戦地ゲティスバーグでのリンカーンによる戦没者慰霊の演説であった。

ここであの有名な文言「人民の人民による人民のための政治」の必要性が力強く言及される。リンカーンは内戦終結後、再び南北が分断することのないよう普遍的な理念「自由」によって国を統合し直そうと謳ったのである。

しかし、このとき奴隷たちが得た「自由」、そして勝者が得た「自由」とは、実際にはなんだったのだろうか。

ドイツ出身のカール・マルクスは当時、ニューヨーク最大の新聞「ニューヨーク・トリビューン」のロンドン特派員で、ヨーロッパの現状をアメリカに伝える役にあったという。しかもマルクスは奴隷解放宣言布告後のリンカーンに手紙を出し、彼の再選を祝っている。マルクスはヨーロッパにおける労働者の問題とアメリカにおける奴隷の問題をパラレルに考えていたのである。さすがマルクスの慧眼と言うべきであろう。

しかしそのリンカーンを初めとする共和党支持者は、決して人道的見地だけから奴隷制度に反対したわけではなかった。アメリカ史研究者の貴堂嘉之は以下のようにまとめている。

共和党のリンカン大統領は、積極的な移民奨励策を打ち出した最初の政権である。64年の共和党綱領では、「あらゆる国の抑圧されし者の避難所」という移民国家アメリカの常套句を登場させている。(中略)

こうして共和党は、移民奨励策をとり、反奴隷制の主張を「自由な労働」と「自由な土地」という自由労働イデオロギーとして提示することで、西部の農民や東部のアメリカ生まれの白人労働者を惹きつけ、支持層拡大に成功したのだ。(中略)

自由労働と奴隷労働を差別化する観念は、南北戦争までには北部の「自由」を定義する中心的要素になっていた。奴隷労働は屈辱であり、働くことに尊厳がない。だが、西部開拓の19世紀にあって、「自由な労働」は、「自由な土地」と必然的に結びつき、アメリカ生まれであるか移民の新参者であるかを問わず、両者の共通の信念となっていく。

共和党支持者が奴隷制に反対したのは、必ずしも人道的見地からだけでなく、奴隷の不自由労働が自分たちの自由労働を脅かすと見なしたからであった。

そして貴堂は、南北戦争直前の時期のアメリカを「奴隷労働に依存した奴隷国家から、自由労働者からなる移民国家に向けての移行期」であったとも述べている。第7回で白岩さんが書いたとおり、解放後の黒人奴隷は権利の面では再人間化され、以前と比べると間違いなく「自由」を得ることができた。しかし労働力という側面からみるとどうだろうか。

権利と労働。理念と現実とも言い換えることができるかもしれない。南北戦争の前後を境にアメリカにおける労働の担い手は、奴隷から自由労働者である移民に移っていく。そして前述の通り、本来この「自由」とは「働くことに尊厳のある状態」であり、言い換えれば「労働に対してちゃんと対価がもらえる状態」であったはずである。しかし実際は移民が最初から尊厳のある仕事に就けたわけではなく、「安く使われる労働力」であった。

「自由」が「差別」を強化した?

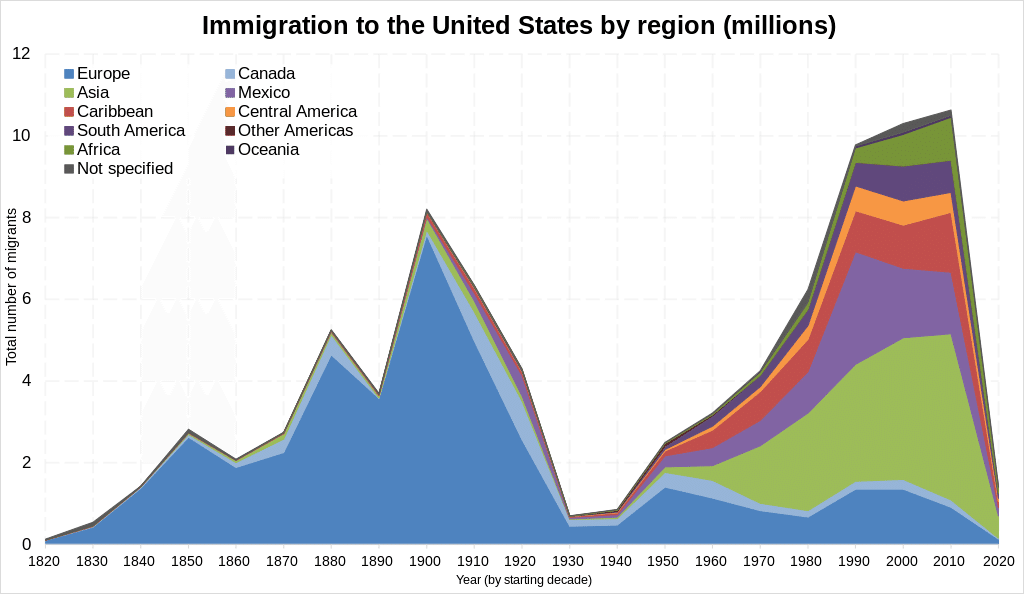

奴隷国家の状態が終わったことだけに着目してしまうと、そこからアメリカは多くの移民を受け入れて多様な文化を受容する「自由」の国になったという文脈で語られてしまう恐れがある。しかし実際は「移民がたくさん来るから、奴隷はもう必要ない」状態だったのである。アメリカが移民国家となったのは、1845年のアイルランドにおけるジャガイモ飢饉、1848年ヨーロッパ各地での革命「諸国民の春」の影響で、アイルランドやドイツから人びとが押し寄せたことがきっかけである。

現にニューヨークやボストンの都市部に住んだアイルランド系移民は自由黒人と競合関係にあったが、「白人性」を利用することで社会的上昇を果たしたという。自由労働イデオロギーがより差別を強化したのだ。さらに当時、人種問題の解決方法をリンカーンがどのように考えていたのかを知ると、また違った景色が見えてくる。

リンカンはこの論争(※著者注 民主党ダグラスとの7回にわたる論争)以前の1852年頃から、人種間の分離が人種問題を防ぐ唯一の手段であり、そのためには黒人をアフリカに植民させるしかないという持論を展開していた。実際、リンカンが大統領任期中の1862年4月、連邦議会は黒人植民のための資金として60万ドルの予算を組み、首都ワシントンの解放奴隷をハイチやリベリアに植民させる計画を立てた。

この黒人植民論が、北部や西部で圧倒的な支持を得ていたことは重要である。当時、白人と黒人との異人種混交は禁忌とされており、安易に「共存」「共生」を口にすることはできなかった。それよりは、海外植民によって国内人種問題を解決することが最善と見なされたのだ。

そもそもアメリカでは独立以前から存在した法的地位である自由黒人たちを、「祖国」アフリカに送り返す事業を開始し、送還先として西アフリカ沿岸にリベリアという植民地を建設していた。このように黒人をアメリカから排除することも、自由労働イデオロギーが浸透する背景に存在したことを忘れてはならない。

対話で「自由と民主主義」を取り戻せ

現在世界中で排他的な言説が支持され、そのような主張を行なう政治家や政党が勢力を拡大している。支持を集めるために排他的な行動をとり、小学校や病院、幼稚園にまで爆撃を行なうイスラエルのような国が国際社会から追放されていない現状もある。それは端的にアメリカがイスラエルを支持しているからである。

このような状況も「自由と民主主義」の末路なのだろうか。いや、そうであってはならない。本来の「自由と民主主義」はこのような蛮行を許してはならないはずだ。

「ボストン市庁舎」にはさまざまな対話の場面が登場する。駐車違反を犯したドライバーにその理由を尋ね、理由によっては罰則が変化したり、マリファナの販売店開店に際した説明会で店側と住民側が議論したり……。老若男女、多様な人種の人びとが言葉を交わし、ときにぶつかり、自分の意見を主張し合うことで社会を作り上げていく様子が描かれるのだ。

本稿で見たように、「自由」には正と負の両面が存在する。奴隷制の廃止は自由労働をもたらすと同時に排他的な差別を強化した。しかし理念は必ず現実とセットである。負の側面があるからといって、理念を捨ててはならない。負の側面があるからこそ、その影響を最小限に抑えるために「終わらない対話」が必要なのだ。

一度の対話で一気に大きなものを変えようとするのではない。ウォルシュ市長がまずはボストンを変えることでアメリカ全体に衝撃を与えようとしたように、僕たちは自らの足元から社会を変えていく必要がある。そのためには対話のチャンネルを切らないことが不可欠である。

〈プロフィール〉

青木真兵(あおき・しんぺい)

1983年生まれ、埼玉県浦和市に育つ。「人文系私設図書館ルチャ・リブロ」キュレーター。古代地中海史(フェニキア・カルタゴ)研究者。博士(文学)。社会福祉士。2014年より実験的ネットラジオ「オムライスラヂオ」の配信をライフワークとしている。16年より奈良県東吉野村に移住し自宅を私設図書館として開きつつ、現在はユース世代への支援事業に従事しながら執筆活動などを行なっている。著書に『手づくりのアジール─土着の知が生まれるところ』(晶文社)、妻・青木海青子との共著『彼岸の図書館─ぼくたちの「移住」のかたち』(夕書房)、『山學ノオト』シリーズ(エイチアンドエスカンパニー)、光嶋裕介との共著『つくる人になるために 若き建築家と思想家の往復書簡』(灯光舎)などがある。

◉この連載は、白岩英樹さん(アメリカ文学者)、光嶋裕介さん(建築家)、青木真兵さん(歴史家・人文系私設図書館ルチャ・リブロキュレーター)によるリレー企画です。次のバトンが誰に渡るのか、どうぞお楽しみに!

◉お3方が出会うきっかけとなったこちらの本も、ぜひあわせてお読みください。

◉アメリカ開拓時代からの歴史や人々の暮らしの実際がもっと知りたい方は、こちらもぜひ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?