史料でよむ世界史 12.2.3 インド大反乱とインド帝国の成立

● 世界史の教科書には、あまり「史料」が登場することがありません。

たしかに使われている言葉は難しく、近寄りがたいものであることはいなめません。しかし、単純な記述の向こう側には、ややこしい事実や、わかりえない価値が待っています。

歴史学者によって日本語に訳された史料の断片に触れながら、世界史の「わからなさ」を、短時間で「わかったことにする」のではなく、「わからないなりに、わかろうとする」ことには、意味があるのではないかと考えています。

「史料でよむ世界史」シリーズはそのための入り口として、世界史の史料に接しながら、世界史の教科書を最初から最後まで読んでいくシリーズです。適宜、参考文献を挙げますので、ぜひご参照ください。また「世界史の教科書を最初から最後まで」シリーズの目次は以下をご覧ください。

また、2021年1月に初回を迎える「大学入試共通テスト」では、史料を読み解く問題が「センター試験」よりも多く出題されるものと見られます。コロナ禍の中、不安を抱えている受験生も少なくないと思います。対策としてもお役立てください。

***

大きな問い:インド大反乱後のインドは、なぜ単なる植民地としてではなく、「インド帝国」として支配される必要があったのだろうか?

1877年、インドにインド帝国という国家が誕生する。

インド帝国という名前が付いているものの、その皇帝はイギリスのヴィクトリア女王という、まことに奇妙な国家である。

「インド帝国」という仰々しい国名が冠せられたものの、蓋を開けてみれば単なる「イギリスの植民地」に過ぎなかった。

では、なぜ当時のインドは、単なる植民地としてではなく、「インド帝国」として支配される必要があったのだろうか?

***

インド大反乱の経緯

問い:インド大反乱を、当時のインドの人々はどのようにとらえていたのだろうか?

19世紀前半のインドは、税の負担が増えたことで経済的に疲弊。

以前の状況と打って変わって、経済も停滞した。

しかし、19世紀後半にはいると、世界的な経済活動の回復と連動し、インドでも少しずつ経済回復の動きがみられるように。

ところがそんな矢先に、北インドを中心とする広いエリアで、インド人の傭兵(シパーヒー)による蜂起をきっかけとする大反乱(インド大反乱1857〜59年)が発生した。

1857年5月のことだ。

傭兵の蜂起ののきっかけは、新式中の弾薬の包みに、牛のあぶらと豚のあぶらが塗ってあったことにある。

牛といえばヒンドゥー教徒にとって神聖な動物であり、豚はイスラーム教徒にとって口にしてはならない動物である。

この噂が、雇い主であるイギリス東インド会社への不満につながったのだ。

またほかの背景としては、イギリス東インド会社が、インド各地を支配していた藩王国を次々にとりつぶしていこうとする政策もあげられる。

王に男子の継承者がいない場合には、養子を認めず、藩王国をとりつぶして東インド会社が領地を併合するというものだ。これにより没落した支配層の不満に加え、インド各地の支配が確立したことでシパーヒーがリストラされ始めていたことも背景にある。

すでに形式的な存在となっていた「ムガル帝国」の皇帝が反乱後に出したお触れを見てみよう。

●バハードゥル・シャー2 世の勅令第三号(1857 年 8 月 11 日)

「宗教の恩恵を求める、すべてのヒンドゥーとムサルマーン〔ムスリム〕宛。汝らが承知するよ うに、イスラーム教の精神は邪悪な叛徒との戦いに自己の生命を捧げるにあり、ファラクッディーン・シャーはそのなかの一人であって、財産や軍隊の管理者である。彼は戦士や軍隊を活用する 目的で資金を集めるために派遣されている。この軍隊は最高神アッラーからの支援であり、四方から集合し、キリスト教徒を破壊するため大量に終結している。彼らは何千というイギリス軍とイギリス人を火獄と業火にさらした。......」(中村平治訳『世界史史料(8)』35 頁)

「宗教の恩恵を求める、すべてのヒンドゥーとムサルマーン〔ムスリム〕宛」という箇所からは、ムガル帝国皇帝が、「キリスト教徒=イギリス」という共通の敵に対し、ヒンドゥー教徒もイスラーム教徒一致団結しようと呼びかけていたことがわかる。

シパーヒーの反乱に対して、ヒンドゥー教徒の藩王国の藩王たちはどのように対応していたのだろうか?

先ほどのムガル皇帝のお触れに先立ち、バッラブ・ガルという藩王国の藩王ナハル・シングが、ムガル皇帝に請願していた文書を見てみよう。

●バッラブ・ガルのナハル・シング藩王の請願第 40 号(1857 年 5 月 28 日)

「以下畏敬の念をこめて請願致します。陛下〔ムガル皇帝〕のご下命に即して、殺人と掠奪を防止し、20 人の騎兵隊がカンダーとシャヘディーの部警察に配置され、行政や治安の確立を決定すべく布告をなし、名誉の称号を下賜くださいますよう。...

しかし現在はグージャル〔カースト〕集団、メワーティー人や他の諸民族が大掛かりな反乱を起こしています。...

しかし仮に陛下〔ムガル皇帝〕の栄誉と神のご加護が加わりますならば、急ぎ立派な準備がなされ、再び陛下に伺候するでしょう。」

(中村平治訳『世界史史料(8)』35 頁)

ちょっと読みづらいかもしれないけれど、シパーヒーが反乱を起こした事態に際し、住民や反乱兵を守りつつ、殺人や略奪といった行き過ぎた行為を防ぐために、藩王が皇帝とともに共闘する準備があることを表明していることが読み取れる。

蜂起したシパーヒーは、すでに名目だけの存在となっていたムガル皇帝を擁立してたたかった。しかし指揮系統の混乱やイギリスの軍事的立て直しによって反乱はしだいに鎮圧されてしまう。

1858年にはムガル皇帝がビルマに流刑に処され、ムガル帝国は名実ともに滅亡した。イギリスは東インド会社を解散(1858年)、インドの直接統治に乗り出した。

もう少し細かく事実を追ってみよう。

1858年8月にインド統治改善法が発布され、東インド会社によるインド支配が終了。代わって、イギリス国王(女王)によるインドの直接統治が始まった。

その後、1858年11月1日に発布されたイギリス女王の宣言(「インドの藩王、首長、人民への女王による宣言」)を読んでみよう。

「(前略)ここにわれわれはインドの藩王に対し、東インド会社の権威により、またそのしたで彼らとの間になされたあらゆる条約や契約がわれわれにより承認され、厳正に遵守されることを宣言し、かつ彼らもそれを遵守することを臨ものである。(中略)

われわれは諸藩王の権利・威信・名誉をわれわれのもの同様に尊重する。また彼らが、われわれ自身の臣民同様に国内の平安と良き統治によってのみ確保されるべき繁栄と社会的向上を享受することを願望する。(略)」(『世界史史料8』岩波書店、2009年、40-41頁)

こういう文章を読んで、「なるほど、イギリスはインドの諸藩王の権利や名誉をちゃんと保障してあげたのだな」と解釈するのは、当然のことながら誤りだ。

そうではなくて、女王様がインドの人々にちゃんと自由を「与えてあげる」という「上下関係」を読み取るべきだ。

「文明的なイギリスが、野蛮なインドに秩序を与えてあげる」

それこそが帝国主義を支える論理というものである。

ついでにこの宣言のほかの箇所も見てみよう。

「われわれはキリスト教の真理を固く信じ、感謝の念をもって信仰の慰めを認めつつ、同様にいかなるわが臣民に対してもわれわれの信仰を強要する権利や願望を否認する。われわれは、何人もその宗教的信仰またはしきたりを理由に有利に扱われたり、あるいは苦しみや不安にさらされるべきでなく、すべてが同様に平等で公平な法の守護を享受することこそがわが王室の意思であり、喜びとすることであることを宣言する。(中略)

われわれは、インドの住民たちがその先祖から残された土地に対する深い愛着の念を理解し、尊重する。」

この箇所も、「本当かな?」と思いながら読むべきだ。

現実のインド支配においては、住民の権利は徹底的に抑圧されていくことになる。

またインド古来の宗教や社会慣習を尊重し介入しないと述べているものの、実際には1871年以降の人口調査を通して、もともと存在した「カースト」を、本来のものよりもさらに細かく分類し、序列化させていった。

支配の過程で、インド社会は、宗教やカーストによって分断されていくことになる。

***

イギリスのインド支配

問い:イギリスはインドをどのように統治したのだろうか?

大反乱に衝撃を受けたイギリスは、インドの統治機構を着々と整備していくようになる。

以前に比べて用心深く、巧妙に、インドを支配する必要があるという認識も強まった。

イギリス本国にはインド省と担当大臣がおかれ、インドではイギリス人総督と参事会が政庁を統轄する形となった。

その中で、「インドとイギリスとの結び付きを、以前よりももっと強めるべきだ」という意見も強まっていった。

それが最終的に、1877年のヴィクトリア女王(位1837〜1901年)のインド皇帝即位へとつながっていく。

この決定を下したのは、時の首相ディズレーリである。

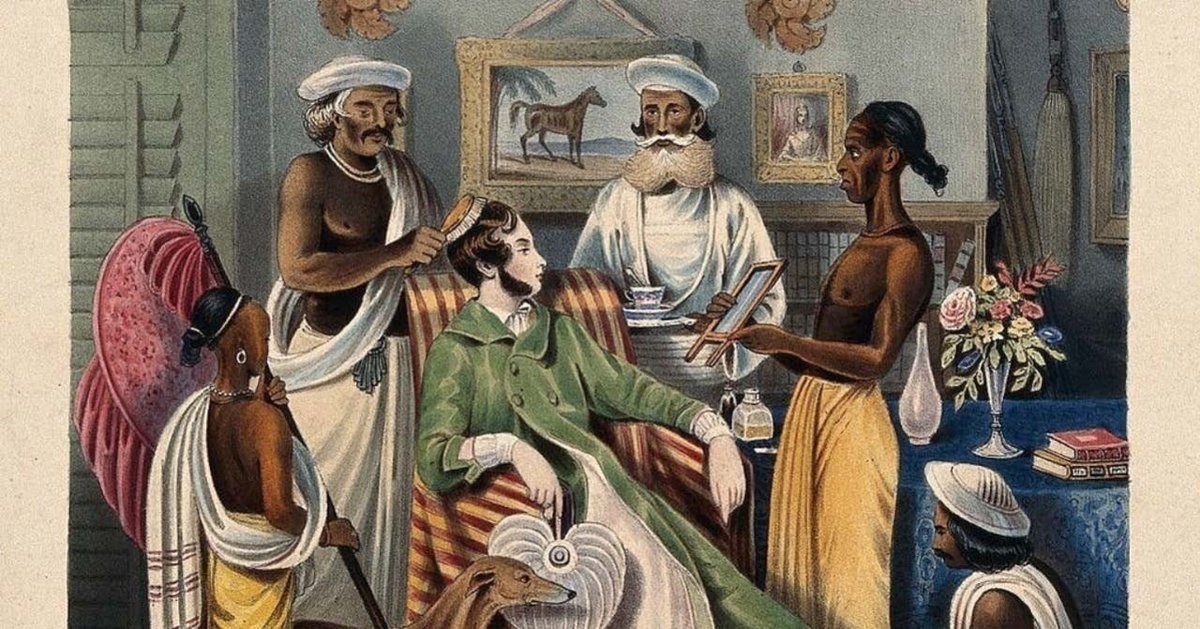

インド帝国成立を題材にとった、次の風刺画を読み解いてみよう。

左の風刺画は「インド皇帝の戴冠」と題されている。

ヴィクトリア女王にひざまずく、インド人女性が描かれているね。

まるでインド人女性が女王の支配に自発的に従っているようにも見える。

インド帝国は、イギリスの女王がインド皇帝と同君連合をとるという形式をとった。

つまり形式的には、イギリスとインドは対等の関係だ。

そのような見かけを演出することで、イギリスとインドの間に「仲間意識」を生み出そうとしたわけだ。

しかし、実際にはインドは明らかにイギリスの植民地である。

なぜインドは単なる植民地としてではなく、「インド帝国」として支配される必要があったのか?

謎を解く鍵は、反乱鎮圧に苦闘したイギリス政権の用心深い姿勢にあったのだ。

右の風刺画の読み解き方は、ちょっとむずかしい。

まず基本設定から。

ヴィクトリア女王(左)に「インド帝国」の皇帝の冠をすすめているのが、保守党のディズレーリ首相(右)だね。

風刺画をよくよく見てみると、ディズレーリ首相の持っている冠には「INDIA」と記されている。首相は、ヴィクトリアの古いイギリス王冠にかわって、新しい帝冠を薦めている。風刺画のタイトルは「古い王冠の代わりに新しい帝冠を!」だ。

なおタイトルには副題がある。「Aladdin adapted.」だ。

実は風刺画の中でディズレーリは、『千夜一夜物語』(アラビアンナイト)に登場する魔術師に扮装している。たしかに女王の古い冠はボロいかもしれない。でもそれは魔神が宿る魔法のランプなのだ。風刺画のディズレーリ首相は、女王の「魔法のランプ」を無理やり交換しようとする「ペテン師」として批判的に描かれているわけである。

ディズレーリは、インド帝国の建設によって、イギリスとインドの友好関係はもっと深まると主張し、さまざまな形でそれを演出した。

でも、もちろん実態はまるで違うものだった。

当時からそのことに対する批判は、イギリス国内においても存在していたのだ(ディズレーリが党首を務める保守党と、それに対する自由党の対立があった)。

***

こうして、イギリス支配下でカルカッタ(現・コルカタ)を首都に、インド帝国が成立(1911年には都がデリーに移されている)。領土は現在のインド+パキスタン+バングラデシュを含む広大なエリアで、のちに東南アジアのビルマも領域に加え、以後1947年の独立まで存続した。

「インド帝国」とはいうものの、独立国家ではないことに注意しよう。

この新しい体制のもとで、統一的な刑法が制定されたり高等裁判所が設置されたりと、イギリス式の司法体制が整備されていくことになった。

インド大反乱を経て、従来の強圧的な政策から、インド人同士の対立をつくりだす「分割統治」(支配される側に異なるランクを付け、力を削いでいく形の支配方式)と呼ばれる巧妙な政策への転換もはかられた。

同時代の世界の反応

問い:インド大反乱を、当時の世界の人々はどのようにとらえていたのだろうか?

さて、このような事態を世界はどのように見ていたのだろうか。

『資本論』(エンゲルスとの共著)を記し、ジャーナリストとして活躍していたドイツ生まれのカール・マルクスという人物が、反乱の2ヶ月後に記した記事を見てみよう。

●「インド軍の反乱」(1857 年 7 月 15 日)

「古代ローマ方式の「分割して支配せよ」とは、インドの帝国支配を維持するために、イギリスが約 150 年間使用してきた大原則であった。さまざまな人種、部族、カースト、宗教や諸独立国―これらを一括したものがインドと呼ばれる地域的な統一体をなしている―を互いに抗争させることが、 一貫したイギリス支配の基本原理であった。

しかし近年、この支配条件には変化が起こった。英領インドの帝国はシンドやパンジャーブの征服によって、その自然上の境界線に達したばかりでなく、インドの独立した諸国〔藩王国〕が持つ最後の痕跡までも踏みにじった。

各地の好戦的な原住 民部族はすべて征服され、重大な国内衝突はすべて終わり、最近〔1856 年 2 月〕行われたアワド(★1)の併合によって、いわゆる独立したインド諸藩王国がなお存続しているのは、イギリス側のお情けだけによることが十分に証明された。

ここから東インド会社の地位にも一大変化が生じた。会社 はもはやインドの一地方を他地方の援助を受けて攻撃するのではなく、会社はみずからインドの頂点となり、全インドをその支配下に置いた。会社はもはや征服途上にあるのではなく、征服の当事者となっていった。

(中略) ...今回の反乱は独特であり、決定的な特徴によって従来のそれとは異なっている。史上初めてセポイ軍(★2)の軍隊がみずからの白人士官を殺害している点、ムサルマーン〔ムスリム〕とヒンドゥーが相互の反目を捨てて、みずからの共通の主人に対して団結している点、「ヒンドゥーのなかで起こった騒乱がモハメダン〔ムスリム〕の皇帝をデリーの玉座に据える結果になっている」 点、反乱が若干の地点に限定されていなかった点、最後にインド軍内部における反乱が、アジア の多くの偉大な諸民族の間でのイギリス支配への全般的な不満と同時に現れている点がある。その理由はベンガル軍〔シパーヒー〕の反乱が、確かにペルシアや中国での諸戦争と密接に結合していたからであった。(後略)

★1 有力な藩王国のひとつ。最後の藩王(下図 ワージド・アリー・シャー)に「統治能力がない」ことを理由に、イギリス東インド会社によって1856年に強制的に退位させられ、併合されてしまった。

★2 イギリス東インド会社の傭兵。シパーヒー。

イギリスの分割統治の手法に関する記述からは、同時代のマルクスがすでにこの反乱の原因、イギリス東インド会社の統治の方法にあることを見抜いていたことが読み取れる。

またマルクスは、「ベンガル軍の反乱が、確かにペルシアや中国での諸戦争と密接に結合していたから」と述べるように、同時代にペルシア(カージャール朝)や中国(清)で起きていた、ヨーロッパ諸国の進出に対する抵抗と深く関連しているという認識を示している。

つまり、インド大反乱も、バーブ教徒の反乱も、

太平天国の乱も、

本質的には同じ背景を持ち、同じ構造によって生起している事件なのだという認識を、反乱2ヶ月後にはすでに持っていたのである。

これはまことに慧眼であると思う。

インド社会の変化

問い:インド社会はどのように変化していったのだろうか?

しだいに、インドでもともと支配階層だった人々の意識も変化。

「軍事的な手段で対抗するのは無理だ。弁護士などの法律関係者や官僚になって、植民地制度の中に将来を見出そう」という者も現れるようにもなる。

「支配する側」(イギリス)と「支配される側」(インド)のように、なんでもかんでも白黒付けて物事をとらえ、「かわいそうなインド人」を仕立て上げるだけでは、事実は見えてこない。

あえて、あるいはやむを得ず、イギリスの支配の片棒をかつぐことによって(あるいは、支配システムを逆手にとり利用することで)、のし上がっていこうとする人々もいたことにも注目していこう。

***

確認問題

問題 史料1~4は、19世紀中頃のインドで起きた「ある反乱」に関するものである。これらを読み、以下の問いに答えよ。

史料1 【 A 】から臣民に向けた勅令(1857年8月11日)

「宗教の恩恵を求める、すべての【 あ 】と【 い 】宛。汝らが承知するように、イスラーム教の精神は邪悪な叛徒との戦いに自己の生命を捧げるにあり、ファラクッディーン・シャーはそのなかの一人であって、財産や軍隊の管理者である。彼は戦士や軍隊を活用する目的で資金を集めるために派遣されている。この軍隊は最高神アッラーからの支援であり、四方から集合し、キリスト教徒を破壊するため大量に終結している。彼らは何千というイギリス軍とイギリス人を火獄と業火にさらした。……」(中村平治訳『世界史史料(8)』35頁)

史料2 【 あ 】から【 A 】に向けた請願(1857年5月28日)

「以下畏敬の念をこめて請願致します。陛下のご下命に即して、殺人と掠奪を防止し、20人の騎兵隊がカンダーとシャヘディーの部警察に配置され、行政や治安の確立を決定すべく布告をなし、名誉の称号を下賜くださいますよう。…」(中村平治訳『世界史史料(8)』35頁)

史料3 現地に関する分析報道「インド軍の反乱」(1857年7月15日)

「古代ローマ方式の「 う 」とは、インドの帝国支配を維持するために、イギリスが約150年間使用してきた大原則であった。さまざまな人種、部族、カースト、宗教や諸独立国―これらを一括したものがインドと呼ばれる地域的な統一体をなしている―を互いに抗争させることが、一貫したイギリス支配の基本原理であった。

しかし近年、この支配条件には変化が起こった。英領インドの帝国はシンドやパンジャーブの征服によって、その自然上の境界線に達したばかりでなく、インドの独立した諸国〔藩王国〕が持つ最後の痕跡までも踏みにじった。各地の好戦的な原住民部族はすべて征服され、重大な国内衝突はすべて終わり、最近〔1856年2月〕行われたアワドの併合によって、いわゆる独立したインド諸藩王国がなお存続しているのは、イギリス側のお情けだけによることが十分に証明された。

①ここから東インド会社の地位にも一大変化が生じた。会社はもはやインドの一地方を他地方の援助を受けて攻撃するのではなく、会社はみずからインドの頂点となり、全インドをその支配下に置いた。会社はもはや征服途上にあるのではなく、征服の当事者となっていった。

(中略)

…今回の反乱は独特であり、決定的な特徴によって従来のそれとは異なっている。史上初めてセポイ軍の軍隊がみずからの白人士官を殺害している点、【 い 】と【 あ 】が相互の反目を捨てて、みずからの共通の主人に対して団結している点、「【 あ 】のなかで起こった騒乱が【 い 】の皇帝をデリーの玉座に据える結果になっている」点、反乱が若干の地点に限定されていなかった点、最後にインド軍内部における反乱が、アジアの多くの偉大な諸民族の間でのイギリス支配への全般的な不満と同時に現れている点がある。②その理由はベンガル軍の反乱が、確かにペルシアや中国での諸戦争と密接に結合していたからであった。(後略)

史料4 ③【 B 】による宣言(1858年11月1日)

「…われわれは、われわれを他のすべての臣民に結びつけている同一の、義務を果たすべき責務によって、わがインド領内の住民と結びつけられているものと位置づけ、全能の神の祝福により、それらの義務を誠実かつ良心をもって果たすものである。…」

史料1「バハードゥル・シャー2世の勅令第三号 」、史料2「ナハル・シング藩王の請願第40号」、史料3 カール=マルクスの文章、史料4「インドの藩王、首長、人民への女王による宣言」(内藤雅雄訳『世界史史料(8)』40頁他より)

問1 空欄【 A 】・【 B 】に当てはまる語句は以下のうちどれか。

① オスマン皇帝 ー 神聖ローマ皇帝

② ムガル皇帝 ー イギリス女王

③ イギリス女王 ー ムガル皇帝

④ 神聖ローマ皇帝ー イギリス女王

問2 上記の史料中の【 あ 】【 い 】には、ムスリムかヒンドゥーのどちらかが入る。適語を記入しなさい。

問3 【 う 】に当てはまる語句は次のうちどれか。

① 「分割して統治せよ」

② 「君主は国家の第一の下僕」

③ 「君臨すれども統治せず」

④ 「代表なくして課税なし」

問4 下線部①について、東インド会社は、インド進出当初はどのような役割を持っていたのであろうか。これについて調べる前にクラスで出された以下の予想のうち、内容が適切なものを一つ選びなさい。

① 「アジアの物産を扱う交易活動に従事していたのではないか。」

② 「現地の政権と協力し、奴隷貿易を展開していたのではないか。」

③ 「植民市として本国から多くの移民を受け入れていたのではないか。」

④ 「領主から地税を取り立て、支配機構を整備していたのではないか。」

問5 下線部②について、関連する同時代に起きた「ペルシアや中国での諸戦争」とは何を指していると考えられるか。ペルシアと中国について、1840年代〜1850年代に起きた出来事として適当なものを、それぞれ答えなさい。

問6 史料3を著した人物は、「ある反乱」について、どのような評価を下しているか。内容が適切なものを以下から選びなさい。

① 「ある反乱」は、インドに固有の現象であり、次第に強化されていったイギリスの帝国主義的支配に対する、インドの人々の抵抗の一つであると考えてよい。

② 「ある反乱」は、インドに固有の現象ではなく、世界的に広がるイギリスの帝国主義的支配に対する、アジアの人々の抵抗の一つであると考えてよい。

③ 「ある反乱」は、インドにおける一部の宗教を信仰する人々による反乱であり、イギリスに対しては無力な抵抗に過ぎなかったと考えてよい。

④ 「ある反乱」は、インドにおける一部のカースト集団による反乱ではあるものの、イギリスに対しては一定の成果を挙げたと考えてよい。

問7 下線部③の発布された年に解散された組織は何か。

解答

問1 ② ムガル皇帝 ー イギリス女王

問2 あ:ヒンドゥー、い:ムスリム(原文はムサルマーンないしモハメダン)

問3 ①分割して統治せよ

問4 ①

問5 ペルシア:バーブ教徒の乱。中国:太平天国の乱。

問6 ②「ある反乱」は、インドに固有の現象ではなく、世界的に広がるイギリスの帝国主義的支配に対する、アジアの人々の抵抗の一つであると考えてよい。

問7 イギリス東インド会社

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊