【図解】これならわかる!ゼロからはじめる世界史のまとめ⑳ 1870年~1920年の世界

今回は1870年~1920年の世界を見ていきましょう。

日本では明治時代から大正時代にかけての時代。

世界ではヨーロッパ諸国やアメリカが、イギリスを筆頭にこぞって植民地を増やそうとしています。

ヨーロッパ諸国やアメリカが本格的に植民地を拡大していく時代

―この時代は「帝国主義」の時代と呼ばれる。

帝国主義? 「帝国」って昔からありましたよね。広い国、たくさんの民族を支配している大きな国ってことで。

―たしかにそういう国は昔からあったんだけど、この時代の「帝国」の中身はそれとは違う。

まず、本拠地となる国がかなりガッチリと統一されているんだ。

たとえばイギリスだったら、「イギリスの国民」としての意識がかなり強い。

フランスだったら「フランスの国民」として一丸となっている。

1896~1900年のパリで撮影された映像

さらに、そういった国では機械を使った「ものづくり」が発展し、その原材料と売り場が、国内だけでは足りない状態になっている。

機械の動力は、石炭を燃やして蒸気を発生させることで生み出すんでしたっけ。

―そうそう。

でも、この時代にはさらなる発明が進む。

石油を頑丈な筒のなかで燃やすことで動力を生み出す技術が発明されたんだ(注:内燃機関)。

さらに電気を動力に変える仕組みも発明されているよ。

科学の発達が、「便利な世の中」のためにすぐさま応用されていく時代になっているわけだ。

ついに石油と電気の時代がやって来たんですね! でも、石油を掘るのも、電気をつくるのも、施設をつくるのには莫大なお金がかかりそうですよね。

―そうだよね。

1億円投資して失敗でもしたら、それこそシャレにならない。

つまり、「普通の個人」がビジネスできる規模を、はるかに超えてしまっている。

でも、仮に成功すれば莫大な富を築くことができる。

そんなビジネスに手を出せるのは、お金が余って余って仕方がないくらいの大金持ちくらいだよね。

そんな人っているんですか?

―たとえば、余ったお金を貸して「利子」をとることで「もうけ」を出している銀行の経営者たちだ。

そういう人たちが、個人としてではなく会社として、「もうかりそうだけど、お金がものすごくかかる」ビジネスに投資をしていったわけだ(注:金融資本)。

個人として全額お金つっこんで失敗したら、立ち直れないからね。

そのためには資源も必要だし、つくったものを売る場所も必要だから、出資した人たちは政治家たちにお願いをする(注:ロビイスト)。

「自由に資源を取ったり、物を売ったりできる場所が国外にあったらうれしいんだけれど…」

政治家も票がほしいわけだし、「もうけ」が出たときの「お礼」も期待して彼らの協力をしていくことになるよ。

うわ…これって国がビジネスするために戦争することになりませんか?

―その通り。

これをいろんな国が同時にやるんだ。

みんな自分の国のことを一番に考えているから「衝突」も起きる。

当時のルールは基本的に「早いもの勝ち」(注:先占)

弱肉強食の世界だ。

これまで見たことも行ったこともないような遠く離れた人どうしが、国という強大なパワーを持つ組織によって、「支配する人」と「支配される人」の関係に組み込まれていくこととなった。

そして、近代科学の叡智を尽くした兵器が使用され、さまざまな形の「暴力」が世界規模に広がっていった。

どの地域がターゲットになったんですか?

―まずはアフリカだ。さらに、アジア。オセアニアの島々もだ。

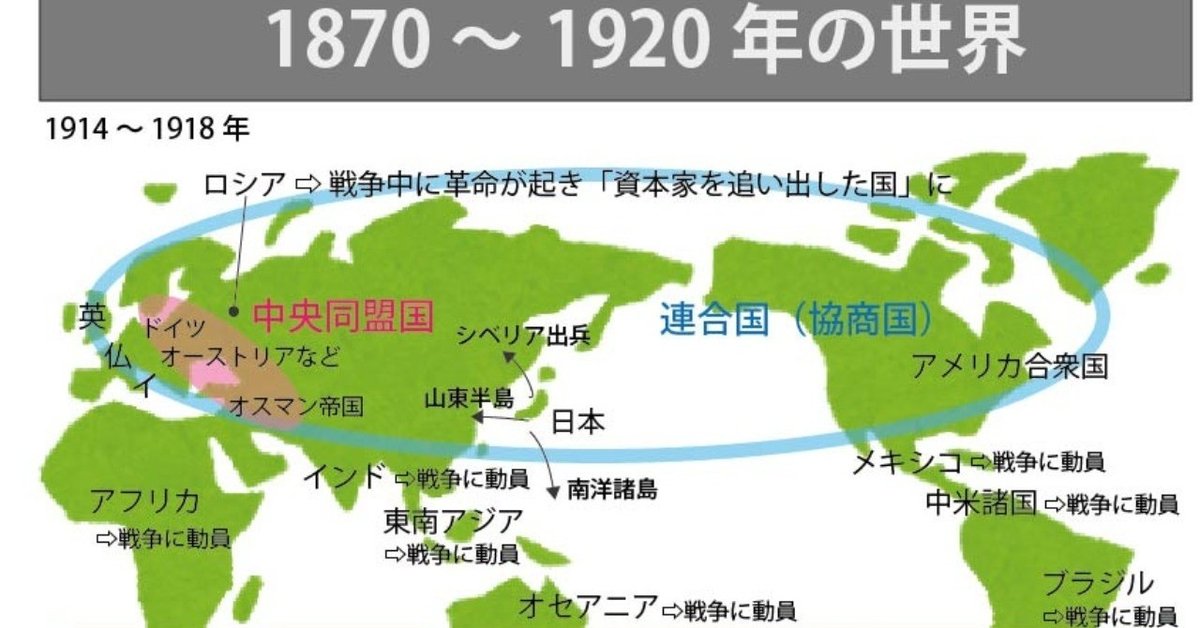

この「とりあい」がエスカレートしていった結果、2つのチームに分かれた大戦争がはじまる。これが第一次世界大戦だ。

すぐに勝てると思っていたドイツチーム(注:同盟国)は、フランス・イギリス・ロシア連合(注:連合国)の「挟み撃ち」にあう形になり絶体絶命のピンチに立たされる。

ドイツの飛行船ツェッペリンは、パリを爆撃した

でも、科学の進歩によって殺傷能力の高い新兵器(注:潜水艦、飛行機、毒ガス、戦車)が続々と改良・開発された結果、人はどんどん死んでいくのに、なかなか決着がつかずに4年の歳月が流れた…(アメリカの映画人チャップリンも第一次世界大戦の状況を映画で風刺している)。

一体、どのくらいの犠牲者が出たんですか?

―一説にはなんと、1000万人だ!(諸説あり)

1000万人!?

―当然、戦争なんて「イヤだ」と言う人も出てくるはず。

ロシアではその動きが、「皇帝と経営者を倒そう!」という革命運動に発展した。

国づくりをめぐって、次第に過激な労働者グループ(注:ボリシェヴィキ)の発言力がアップし、史上初めて労働者が指導者となる国が生まれるよ。

彼らは戦争から「いち抜けた!」と言って、ドイツと仲直り(注:ブレスト・リトフスク条約)。

そして世界中にこう呼びかけた。

「もう「帝国主義」の時代はおしまいだ。これからは、支配を受けていた民族たちが立ち上がる番だ! われわれとともに「お金持ち」(経営者)とベッタリの政治家を倒し、平等な世界、国のない理想の世界をつくろうじゃないか!」

共感する人が多そうですね。とくにアジアやアフリカで。

―でしょ。

それを警戒したのがアメリカ合衆国だ。

アメリカはすでにイギリスを抜き、世界第一位の工業国にのし上がっていた。

まさに「経営者だましい」あふれる国だ。

ロシアのような労働者ランドが世界中に広まってしまっては「商売上がったり」だ。

そこでアメリカの大統領は決断した。

「もう「ヨーロッパ」の時代はおしまいだ。まず戦争を終わらせて、アメリカ主導の新しい世界をつくる番だ! そのために、国を持てないでいる民族を独立させてあげようじゃないか。 植民地なんて時代おくれなのだ!」

こちらもやっぱり「すごい!」と共感する人が多そうですね(笑)

―こうしてアメリカ合衆国 vs 労働者が政権をとったロシア の対決が始まっていくわけだね。

でも、いきなりイギリスの天下が崩れたわけれはない。

物の流れ、世界標準時、郵便制度、英語。イギリスが生み出した仕組みが、イギリスの軍事力を背景に世界のあらゆる分野を支配し続けているよ。

アジアの国々では、商人たちがイギリスの張り巡らせた貿易のルールやネットワークを利用して、順調に発展していっている。

上海、ホンコン、シンガポールなどにはイギリス風の建物が立ち並ぶ

でも、最新の科学技術が生み出した地獄のような戦争を目の当たりにして、ヨーロッパ内外からヨーロッパの文明にたいする「疑いの目」も芽生えている。アジア、やアフリカでは、ヨーロッパの植民地から独立しようとする運動も、次第に盛り上がっていくことになるよ。

***

◆1870年~1920年のアメリカ

この時代のアメリカはどんな感じですか?

―アメリカでは伝統的に、新しいことにどんどん挑戦してみようというムードがあった。「フロンティア・スピリッツ」ってやつだね。

この時代には、大きな会社が巨大な工場をつくってお金儲けするようになるよ。なかには大富豪も現れる。

会社の規模が大きくなるに従って、労働者の数も増えていった。

力仕事ですか?

―ううん。会社が大きくなると書類仕事が増えるよね。だから事務職に就く人が増えるんだ。

それに物を売り込むための営業職も大切になっていく。

オフィスで働く人のことを「ホワイトカラー」というよ。

つまり、物を直接つくるのではなく、物を売るための工夫をする人が増えていくわけだ。

こういう人たちは給料的にも優遇されたから、労働者の平均給与は上がっていった。給料をそこそこもらっている人のことを中産層というけど、アメリカではこの中産層の比率が増えていくんだ。

じゃあ力仕事はだれがやるんですか?

―ヨーロッパやアジアから受け入れた大量の移民たちだ。

でも、「新入り」が増えると、「古株」の住民との対立が深まる。

特に中国人移民を追い出せ!という運動が高まり、この時代に移住が禁止されている。

アメリカって意外と 「保守的」なんですね。

―内向きだよね。

ただ、この時代にはついにインディアンの抵抗運動がほぼストップし、アメリカは今度は西の太平洋と南のカリブ海への拡大を目指すようになった。

石油や電気関連の大企業が巨大化し、投資先や売り場を求めたからだ。

でも、会社のスケールが大きくなればなるほど、「ブラック企業」も増える。

当時の政府は労働者を守ることに消極的だったからだ。

どうしてですか?

―民間のことは民間にまかせておく。ほうっておけばどうにかなる。

それが「自由の国だ」と考えられていたからだ。

でも、どうにもならなかった。

労働者の経営者に対する抗議運動も増えていき、社会が混乱した。

そこで大統領の中には、労働者の側に立って企業の不正を規制しようとする人も現れるよ。

中央アメリカやカリブ海の島々、南アメリカはどうなっていますか?

―イギリスに代わってアメリカ合衆国の進出が強まっているよ。

アメリカ合衆国は、すぐ南側のカリブ海をまるで「裏庭のプール」のように独占しようとした(注:カリブ海政策)。もともと領土を持っていたスペインを追い出すために戦争まで仕掛けているよ(注:米西戦争)。

また、有刺鉄線と冷凍船の発明により、この地域はますますヨーロッパに利用される立場となっていく。

「有刺鉄線」と「冷凍船」ってどういうことですか?

―有刺鉄線は牧場の柵(さく)に使う。トゲがあるから、少ない人数でたくさんの牛を管理することが可能になる。

冷凍船は、そこで育てた牛をお肉にしてヨーロッパに送るのに使われた。

これによって、新鮮な肉が大量にヨーロッパ人のおなかに届けられることになったわけだ。

ヨーロッパに運ばれたのは牛肉だけですか?

―ほかには、小麦、コーヒー、砂糖、綿、天然ゴム(→自動車のタイヤのために引っ張りだこ!)、硝石(→肥料や火薬の原料!)、銅、石油、銀などが運ばれたよ。

資源をヨーロッパに運び出すのに協力すれば莫大な利益が得られる。だから、その利益を自分のものにしようとして、力の強い人が政治家になることが多くなっていくよ。

力ずくで政治のトップに立った人たちは、イギリスやアメリカをバックに付け、国内の人たちの言うことを聞かせようとした。しかし、しだいに国内でも労働者や先住民の反感も高まっていくことになる。

中央アメリカではどんな人が政治家に上り詰めていったんですか?

―イギリスやアメリカと協力して、国内のお金になる資源を輸出して荒稼ぎした人が多いね。

イギリスやアメリカにとっては、国内をまとめることのできる力をもっている人のほうが、安心してビジネスができるからね。まさに「飼い犬」だ。

国内に反対グループはなかったんですか?

―さすがに反対意見も出てくるよ。

代表例はメキシコだ。

外国の力をバックにいばっていた大統領を、反対グループが追放したんだ。

でも、敵がいる間は一致団結していても、敵がいなくなると意見は割れるもの。

結局、「これ以上の改革はやめるべきだ」というグループと「もっともっと改革をするべきだ」というグループに分かれて仲間割れが始まってしまった。

農民の味方についた政治家もいたよ。

結局、「土地をみんなにあげる政策」(土地改革)を含む、弱い者を守る内容の憲法がつくられて、決着がつくことになった。

みんなが納得する着地点をみつけるのって、難しいね。

ほかの地域ではどうですか?

―アメリカ合衆国がパナマに運河を建設しようとしているよ。

パナマは、北アメリカ大陸と南アメリカ大陸をつなぐ細いエリアに位置する。

もしここを船で通ることができれば、アメリカはニューヨークから船に乗ったまま太平洋のハワイに行くことができるようになる。

この大西洋と太平洋をつなぐ重要ポイントであるパナマを、アメリカ合衆国は喉から手が出るほど欲しがったんだ。

でも当時のパナマはコロンビアの領土の一部。

アメリカ合衆国はコロンビアから力ずくでパナマを独立させて、船の通れる水路(パナマ運河)の建設を始めるよ。

***

◆1870年~1920年のオセアニア

―この時代の植民地の「取り合い」合戦は、オセアニアの島々にもおよぶよ。

どうしてオセアニアなんかに? 小さい島ばかりじゃないですか。

―アメリカにとってら、巨大な“売り場”である中国に行く「途中」に位置するよね。

当時は「海を制する国が世界を制する」という時代。

イギリスもフランスもできるかぎりたくさんの拠点を海に置こうと必死なんだ。

ひと足はやくイギリスの植民地となったオーストラリアやニュージーランドはどうなっていますか?

―先住民がほとんどやられてしまって、白人の天下だ。

身分にとらわれない社会が建設されていった結果、自由な気風にあふれている。

自治が認められているけど、あくまでイギリスグループの一員というポジションだ。

***

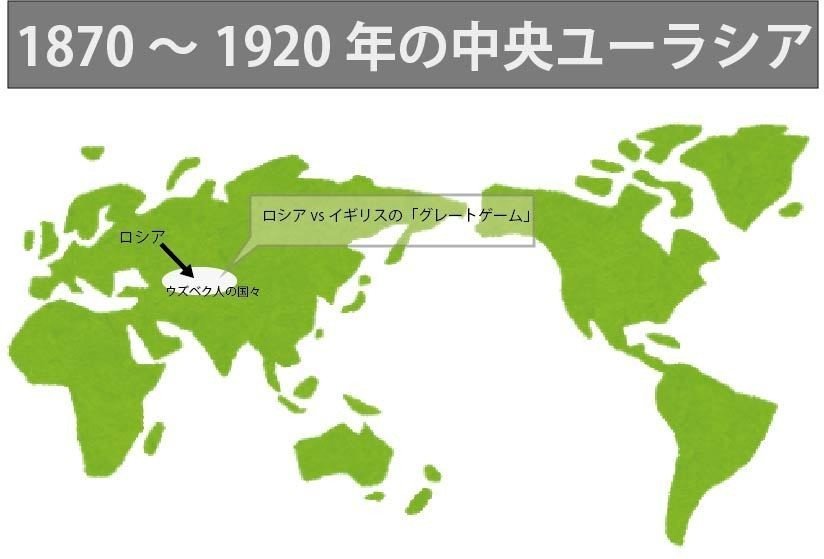

◆1870年~1920年の中央ユーラシア

―中央ユーラシアの草原地帯はどうなっていますか?

南に拡大しようとするロシアと、沿岸部に来ないようにブロックするイギリスのせめぎ合いが続いている。

でもユーラシア大陸は広大だ。

完全に防ぐことはできない。

そんな中、中国では皇帝が倒され、中華民国という皇帝のいない国が建設された。するとモンゴル人たちの中には中国の支配から独立する人たちも現れた。

チベットでも独立宣言が出されている。こちらはヨーロッパ諸国によってスルーされてしまったけどね。

内陸の砂漠地帯はどうですか?

―ここには伝統的にトルコ系の言葉を話すイスラーム教徒がいたよね。

彼らの王国は混乱の中、次々にロシアによって飲み込まれてしまっていた。

彼らは中国の皇帝が倒された時点で独立を宣言したけど、結局は漢人の軍人によって支配されることになっているよ。

あれだけ強かった遊牧民の勇姿は、見る影もありませんね…

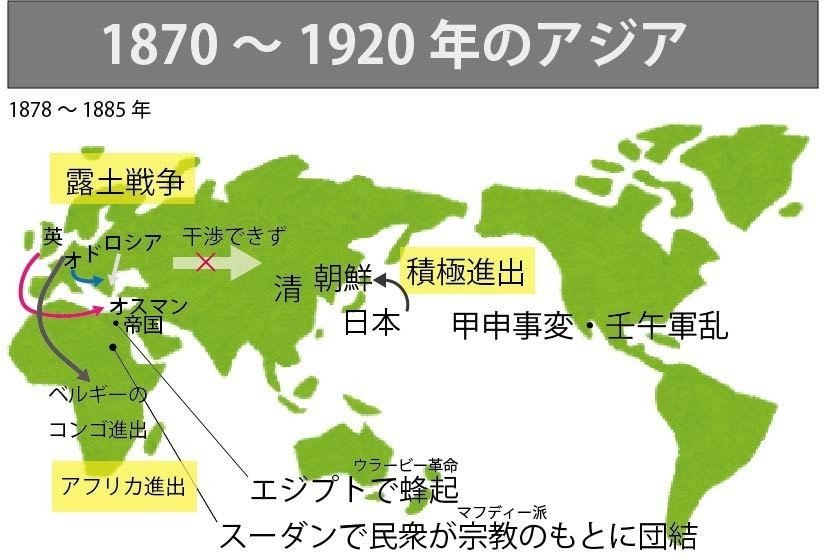

◆1870年~1920年のアジア

◇1870年~1920年のアジア 東アジア

東アジアにもヨーロッパ諸国やアメリカは進出を進めていますね?

―進出が激しくなっている。

ヨーロッパは、「科学技術」と「国民の結束」と「産業の発展」を武器に、東アジアに押し寄せてきている。

しかし、ずーっとコンスタントに押し寄せ続けていたわけではなく、アジアへの進出の強弱は、ヨーロッパやアフリカなどの情勢にも左右されたんだ。

まず日本に注目してみよう。

前回の時期の末に、九州や四国の勢力が中心となって、天皇を「君主」にしてドイツを見習った「ヨーロッパ型の国」を急いでつくることに成功してい。

台湾に出兵し、琉球王国を滅ぼし、さらに朝鮮半島にも進出。北方では千島列島という島々を日本領とすることを、ロシア帝国との間に取り決めた。

急ピッチですね。どうしてそんなことが可能になったんでしょうぁ。

―欧米に直接学びに行ったんだよ。公家(くげ)をリーダーとする岩倉遣欧使節団が有名だね。

じゃあ、アジアの国々にとっては、日本のやり方が「目標」になりそうですね。

―そうだね、どうすれば日本みたいに急速に「ヨーロッパ文明」を取り込むことができるのか、各国で話題となったんだ。

でも、なんでもかんでも完全にヨーロッパみたい国を変えるのには、どの国でも「抵抗」があったわけだ。

日本の場合は、あたかも昔からそれが「伝統」であったかのように、うま~くいろんなことを変えていったわけだけど、たとえば中国ではそれがスムーズにはいかなかった。

ヨーロッパ風の軍隊や教育を導入しようとしたけど、「肝心なところ」には手がなかなかつけられなかったんだ。

「肝心なところ」?

―神様のような皇帝をトップとする、国のあり方だ。

ヨーロッパでは、国を運営するメンバーに国民も参加させていき、「一体感」を高める工夫をしていった。

「気まぐれ」で政治が動かないように、国の「取扱説明書」となる憲法をつくり、支配者が「できること」と「できないこと」をしっかり明記した。

そうすれば国が不安定になりにくいので、経済も安定する。

こうした新しい形の“正義”は、ヨーロッパで起こった数々の革命の中で積み上げられていった価値観だ。

「ヨーロッパ化」に成功した日本は、その後どうなっていくのですか?

―ユーラシア大陸への進出をねらうよ。

ちょうどヨーロッパが「露土戦争」や「アフリカ進出」(後述)で揉めていた時期がチャンスとなり、朝鮮半島への進出を強めていった。

露土戦争という戦争が終わったら、ヨーロッパ勢力は日本にジャマしに来そうな気がしますが...

―たしかにヨーロッパの問題が落ち着くと、アジアへの進出も再開する。

―でもそれ以上に、アフリカへの進出も加速したんだ。

そのおかげと言ったら語弊があるけど、ヨーロッパ諸国のアジアへの進出はそれほど激化しなかったわけ。

逆にヨーロッパ諸国がこぞってアフリカに進出したために、その領土のバランスをとる必要が出てきた。

これを取り仕切ったのはドイツの軍人政治家(注:ビスマルク)。

ベルリンにヨーロッパ諸国を集めて、取り分を調整した。

その影ではフランスがベトナムへの進出を再開(注:第二次サイゴン条約)。

さらに日本は、朝鮮に親日政権(日本のいうことを聞いてくれる政権)を樹立させようと「親日派」のクーデターを支援(注:甲申事変)。

清も介入したために失敗するけど、これが今後の日本と清との間の火種となる。

日本・清・朝鮮が協力してヨーロッパ諸国と立ち向かうっていう選択肢はなかったんですかね。

―民間の間にはそういう構想もいろんなところにあったんだけどね(注:アジア主義)。

なかなかうまくいかず、先ほどの朝鮮のクーデター未遂事件の後には、日本の代表的知識人が「もう朝鮮は知らん。日本はもうアジアじゃない」という論説を発表するまでに発展した(注:福沢諭吉の『脱亜論』)。

さて、そんなこんなで、日本は「憲法」を制定することに成功。

大物政治家(注:伊藤博文)が、直接ドイツに憲法について勉強しに留学し、「日本にはプロイセン(ドイツ帝国の元になった国)の憲法が合っている」と判断したんだ。

その後のアジアはどうなりますか?

まず、①朝鮮をめぐる「中国との戦争」(注:日清戦争)に勝利。

朝鮮を清から独立させることに成功した。

さらに、ヨーロッパ情勢を背景とする④「ロシアとの戦い」(注:日露戦争)にも勝ち、その後は朝鮮半島の植民地化にも踏み込んだ。

どうしてロシアに勝つことができたんですか?

―もちろん今までの「ヨーロッパ化」の成果ではあるけれど、イギリスとアメリカ合衆国が「バックアップ」してくれたことが大きいね。

同じ時期にイギリスは南アフリカでの戦争で忙しかったし、アメリカもそんな遠いところで戦争するのは大変だ。だけどロシアが南下してくるのも困る。

だから、イギリスは日本と同盟を結んで、「ロシアは頼む」と日本にまかせたんだ。

なるほど、でもその後のロシアは日本と「仲直り」していますね。

―イギリスにとってはロシアよりも、ドイツが急拡大するのを止めたかったんだ。

だから、イギリスはロシアと仲直り。だから日本もそれに従った。

だけど、日本とイギリスとの同盟はそのまま残った。

そこで、ヨーロッパで「大戦争」がはじまると、日本はイギリス側について、中国にあったドイツの基地を占領し、中国に進出するための「足がかり」としているよ。

ちなみに中国はどうなっちゃっているんですか?

―日本に負けた後の中国は、次々にイギリス、フランス、ロシア、ドイツ、日本によって領土をもぎ取られている。

中国は、特定の場所を長期間、外国に「レンタル」することを認めたり、特定のエリアでビジネスや政治的な口出しができる権利を外国に与えたりしたんだ。

賠償金で手一杯になっていった中国の皇帝にはむかう勢力も、外国人留学生やビジネスマンの間に生まれていった。そもそも中国の皇帝は北のほうの女直人という少数派だ。「漢人の皇帝を復活させて、ヨーロッパに立ち向かおう!」という運動が起きたわけだ。

ほどなくして中国各地で反乱が起き、軍隊にも裏切られた中国の皇帝は退位し、2000年以上にわたる皇帝の歴史はあっけなく幕を閉じてしまうんだ。

じゃあこれで中国もヨーロッパに立ち向かえますね!

―なかなかそうもいかない。

中国にはすでにヨーロッパや日本の勢力が進出している(地図:中国分割)。

せっかく手にした権利を手放したくないわけだよね。

だから、「統一した国」があるよりは「バラバラになっている状態」のほうが都合がいいわけだ。

というわけで結局、皇帝を倒した指導者の思惑に反し、軍人の“子分”たち(注:軍閥)が各地を牛耳り、外国と手を結ぶ「バラバラ状態」となってしまったよ。

なんだかもったいないですね...

―皇帝を倒したグループのリーダーは、外国に身を潜め、リベンジを狙うこととなるよ。

***

◆1870年~1920年のアフリカ

アフリカもヨーロッパ諸国の「ターゲット」になりますか?

―ついにこの時代にはターゲットになる。

熱帯特有の病気やジャングルや砂漠・サバンナが、アフリカへの進出の大きな障害だったわけだけど、この時期に特効薬の開発や鉄道の建設がすすんで、一気にアフリカへの進出が加速した。

特にヨーロッパ諸国のからんだ「露土戦争」という大きな戦争が終わると、ヨーロッパ諸国は歩調を合わせるようにアフリカ大陸争奪戦を始めた。

―ヨーロッパ諸国がアフリカ大陸の領土を調整するために一堂に会した会議(注:ベルリン会議)では「早い者勝ち」の原則が定められた。

そのため、短期間で少数のヨーロッパ諸国が、住民の言葉や文化はガン無視で、ほとんどすべてのエリアが植民地化されてしまったんだ。

抵抗運動は起きなかったんですか?

―各地でヨーロッパ諸国に対する抵抗運動が起きているよ。

それに対し近代兵器を駆使してヨーロッパ諸国は鎮圧。一部の例外を除いては、完膚なきまでに抵抗運動を抑え込んだ。

下の写真は、ドイツが植民地化した南西アフリカ(注:現在のナミビア)で、住民(注:ヘレロ人)に対しておこなった仕打ちだ(注:木畑洋一『20世紀の歴史』岩波新書、2014年)。

はじめはイギリスとフランスが中心に植民地の境界線を引っ張っていって、タテ(南北)に植民地を広げるイギリスと、ヨコ(東西)に広げようとするフランスとの間に深刻な対立も起きた(注:アフリカの植民地化の地図)。

たけど、あとからドイツの皇帝が「先取りはずるい!自分にも植民地よこせ!」と強く主張してきたため、イギリスとフランスは協力してドイツに立ち向かうことに決めた。

そのまま「世界大戦」へとなだれ込んでいくよ。

***

◆1870年~1920年のヨーロッパ

この時代のヨーロッパはどんな感じですか?

―う~ん、ひとことで言えば「楽観的」だ。

えっ…植民地を取りに行ったり、とっても「暗い」イメージがありますが…。

―それは国外のこと。

国内は、年々生活が豊かになり、ヨーロッパが「世界の中心」になっていくことへの楽観があるね。

「人類はどんどん良い方向に向かっているんだ」っていう考えだ。

まだ多くの人は宗教を大切な価値観としていたけど、特に都市部では「神様なんていない」とか、科学的に考えることが善いことだと考える人も増えていくよ。

今まではイギリスをはじめとする西ヨーロッパが「トップランナー」だったけど、この時期にはドイツが急速に追いついている。

でもなかなか追いつけないのがロシアだ。

ロシアはどうして追いつけなかったのですか?

―まだ領主に支配されている農民が多かったんだ。

農民に教育をほどこしてロシアを西ヨーロッパのような「進んだ」国にしようとする運動(注:ナロードニキ)も起きたけど、なかなかうまくいかない。

流行していたドイツ人の経済学者の考え方(注:マルクス主義)を取り入れて、皇帝の支配を武力でぶっ壊そうという動きも起きた(注:ボリシェヴィキ)。

一度目は部分的にしかうまくいかなかかったけど、二度目で成功し、皇帝ではなく「労働者がリーダーとなる」国が世界で初めてつくられることになるよ。

「労働者の国」ですか!?

―各国の政治家や経営者は、当然ながらこの動きを警戒した。

「経営者と労働者の対立が激しくなると、ろくなことがない。そうならないように、「みんなおんなじ◯◯国民」という意識を育てよう!」と、各国で教育に力が入れられ始めた。

国が団結するためには、政治に参加できるメンバーを増やして「仲間意識」をつくることも大切だ。

こうして、宗教や王様に代わって、「国」が人々の“結束”を高める重要な要素になっていくわけなんだ。

「国」としてのまとまりができていくと、ケンカも起きそうですね。

―そのとおり。

―ヨーロッパの南東方向にはオスマン帝国というイスラーム教徒の国があったよね。

さまざまな民族のひしめく帝国だったこの国は、ヨーロッパ諸国の進出を止めようと「近代化」に向けた取り組みをスタート。

でも、時既に遅し。

ロシアがオスマン帝国の領土を奪おうと戦争を初めてしまう。これが露土戦争だ。

どっちが勝ったんですか?

―ロシアの勝利に終わった。

でもこれでは、ロシアが地中海沿岸にまで領土を広げることとなり、ヨーロッパの大国どうしのバランスが大きく崩れることになる。

そしてその状況はドイツにとっても良くないと判断したのが、当時のドイツ皇帝を支えていた軍人政治家(注:ビスマルク)だった。

「オスマン帝国の領土をロシアがとりすぎると、バランスが崩れる。オーストリアやイギリスにもある程度領土を与えることで、オスマン帝国の領土争いをさせておけば、ドイツにとってプラスとなるはずじゃ」

この政治家はそう考えた。

ドイツで開かれた国際会議の結果、この思惑は成功。一時的にヨーロッパにおける大国どうしの対立は回避された。

すごい。

―で、その結果、ヨーロッパ諸国は歩調をそろえるようにしてアフリカに進出していくわけだ。

なるほど。ベルギーは「コンゴに進出」とありますね。

―ベルギー王国が「植民地を持っている」ってイメージはあまりないかもしれないけど、住民たちに対してけっこうな仕打ちをしたことで知られるんだよ。

―その後は、アフリカに進出したヨーロッパ諸国のバランスをとるために、またドイツで国際会議が開かれた。

そのスキにフランスはベトナムに出兵しているんだったね。

大国間のバランスをとることで戦争を回避する作戦。これって長続きしますかね? 対立を先延ばしにしている感じがしますけど。

―たしかにそのとおり。

バランスの名人だったドイツの大物政治家(注:ビスマルク)が、新しく即位した新皇帝(注:ヴィルヘルム2世)と対立して引退すると、今まで積み上げてきたバランスは、ガラガラと崩れていくこととなった。

ヨーロッパの大国どうしの関係はどうなったんですか?

―まずイギリスはどこの国とも距離を置いている ―①

さらに、フランスはロシアと接近 ―②

②によって挟み撃ちとなったドイツは、オーストリア、イタリアと同盟を組んだ ―③

ヨーロッパ諸国は、この①~③の3つのグループに組み替えられることになる。

この体制は盤石なものだったんですか?

―そんなことはなくて、その場その場の国益を考えた行動によって、簡単に組み変わってしまう。

例えば、日本が清との間に朝鮮半島をめぐる戦争で勝つと、それに対抗するフランスとロシア(②)は、同じく中国の利権を狙っていたドイツ(③の構成国)を誘って、日本に圧力をかけた(注:三国干渉)。

しかし、ドイツやオーストリア(③)は、地中海やオスマン帝国の領土への進出をもくろみ、それがもとで「一匹狼」だったイギリス(①)がフランス(②の構成国)と仲直り(注:英仏協商)。

それでもロシアが朝鮮半島をめぐって日本と戦った(注:日露戦争)ときには、日本のバックにはイギリス(①)とアメリカ、ロシアのバックにはドイツとフランスが付いていた。

どうしてイギリスが日本のバックに?

―イギリス政府としては、莫大な富を生み出すインドやインド洋の貿易ルートに、ロシアが南下してくることはなんとしても避けたかった。

だけれども当時のイギリスは、南アフリカでオランダ系住民との戦争(注:南アフリカ戦争)をしていたから、日本を援助することでロシアの南下を食い止めるしかなかったんだよ。

で、そうこうしているうちに、ドイツとオーストリアの地中海やアフリカへの拡大(注:モロッコ問題とバルカン半島問題)が、喫緊の問題となっていく。

するといつの間にか、イギリスとロシアとフランスが、ドイツとオーストリアを「共通の敵」とする1つのグループとしてまとまるようになったわけだ。

「俺たち争っている場合じゃないよな」と気づいたんですね。

―オーストリアは日露戦争の後、オスマン帝国の一部(注:ボスニア・ヘルツェゴヴィナ)の併合に踏み切った。

「ボスニア・ヘルツェゴヴィナ」…噛みそうな地名ですね...

―それに対し、その隣国のセルビアという国の民族主義者が、「どうしてお前らオーストリア人がボスニア・ヘルツェゴヴィナを併合するんだ! ここは昔われわれセルビアの治めていた場所だぞ!」と猛反発。

オーストリアの時期皇帝候補であった人物とその妻が暗殺される事件が発生した。

ロシアはセルビアの肩を持ち、ドイツとオーストリアに対して参戦する姿勢を見せると、同盟関係に基づいてイギリスやフランスも参戦。

これらの国は世界中に植民地を持っていたので、ヨーロッパだけでなく世界を巻き込む大戦争に発展してしまったんだ。

これが第一次世界大戦ですか...。

―戦場の兵士だけでなく、その国の女性や子どもも含めた大勢が戦争体制に巻き込まれていった(注:総力戦)。そんなことは人類の歴史始まって以来初めてのことだ。

世界各地の植民地からは、ぜんぜん無関係のはずの人々が戦場に送り込まれた。

理不尽ですね...

―戦争中には大きな変化も起きている。

ロシアで労働者・農民・兵士を中心とする革命が起きて、ロシア帝国の皇帝が引きずり下ろされたんだ(注:第二次ロシア革命)。

最終的に「資本家を追放した国」が出現することに。

これもまた人類の歴史始まって以来初めてのことだよ。

戦争の結果は?

―東西をはさまれる形となっていたドイツ・チームは、ロシアが革命によって戦線離脱したことに一瞬助けられたけれども、もはや余力はなく、降伏を選択。

皇帝は外国に亡命し、労働者・兵士を中心とする共和国(君主のいない国)が新たに成立した(注:ドイツ革命)。

戦争の後、敗けた国はどうなりましたか?

―広い範囲を支配していた帝国が、次々に滅亡した。

ドイツ帝国、オーストリア=ハンガリー帝国、ロシア帝国だ(オスマン帝国も次の時期の初めに滅亡する)。

領土を減らされ、新しい国境線が引かれた。それにともなって、強制移住された住民も多くいた。

さらに国外に持っていた植民地も放棄させられ、イギリスやフランスなどによって代わりに管理されることとなったんだよ(注:委任統治領)。

新しくできた国があるんですね。

―ヨーロッパでは「国を持たない民族に、自分たちの国をつくる権利を認めよう」という原則が適用され、ポーランドやハンガリーといった新しい国が建国されたよ。

でも実はこれ、戦勝国であったフランスやイギリスが、「ロシアの革命」の影響を食い止めるための「防波堤」として建国を認めた節がある。

社会主義 対 資本主義の対立は、もうすでにこの時代から始まっていたんですね。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊