10.2.1 北アメリカ植民地の形成 世界史の教科書を最初から最後まで

13植民地

北アメリカ大陸の大西洋岸にイギリス人が建設した13の植民地(13植民地)。

ポイントは、これらの植民地をイギリス国王がすべて建設したわけではない点にある。

13の植民地ができた事情は、植民の目的ひとつとってもバラバラなのだ。

たとえば、アメリカ建国のルーツといわれるエピソードに、「巡礼始祖」(ピルグリム・ファーザーズ)のプリマス上陸がある。

彼らはイギリス国王によって迫害を受けたピューリタン(カルヴァン派)の一派(分離派という)で、新天地を求め、いったん1609年にオランダに移住した。そこで、北アメリカのヴァージニア会社から植民地を建設する許可をゲットし、プリマス港に向かった。

で、信仰に燃える彼らがうちたてた自由の国こそが、「アメリカ合衆国」のもととなった、というわけだ。

だが、事情はそんなに単純ではない。

彼らの船には、宗教上の迫害を受けた人々以外にも70人ほどの人が乗り込んでいたのだ。

では、上陸後にどんな社会をつくるべきか?

これについて定めたのが、「メイフラワー誓約」だ。

史料 「メイフラワー誓約」(一部)

[…]ヴァージニア北部地方における最初の植民地を建設するための航海に乗りだしたのであるが、ここに本証書により、神と各自の前で、厳粛かつ相互に、誓約を交わし、一つの市民的政治団体へとわれわれを結束させ、よりよい秩序と安全を図り、それらの目的をさらに推し進めるものとする。そしてこの政治団体のちからにより、植民地全体の福利のためにもっとも適切かつ適当と思われる正しくかつ公平な法律、法令、条例、憲法、公職を、随時制定し組織することとし、われわれはそれらに対する当然の服従と遵奉とを誓うものである。[…]

18世紀後半になるまでは、移住者たちの権利はわりと保障されており、イギリスの支配層も13植民地をがっちり支配しようとはしなかった。

たとえば、1619年にヴァージニアで最初の“植民地の議会”が開設されているし、各地では大学とか新聞が発行されるようにもなっていた。

その過程で、イギリスとは違う「アメリカの植民地人」としての意識もめばえるようになっていった。ウェブスター辞書のように、アメリカ語の辞書づくりもおこなわれているよ。

これはイギリスの支配層としては、大きな誤算だね。

しかしアメリカの植民地といっても、中をよく見てみると、北部と南部ではキャラに大きな幅がある。

北部には、自分の土地・工場を自分で経営する農民・商工業者が多かった。

とくにニューイングランドとよばれる地域(ニューハンプシャー、

マサチューセッツ、

ロードアイランド、

コネティカットの植民地)では、

イギリスでは信仰しにくかった宗教(カルヴァン派(ピューリタン))の人々も多かったよ。

こうした地域ではイギリス(植民地に対して「本国」(ほんごく)と呼ぶ)に対する批判も強かった。

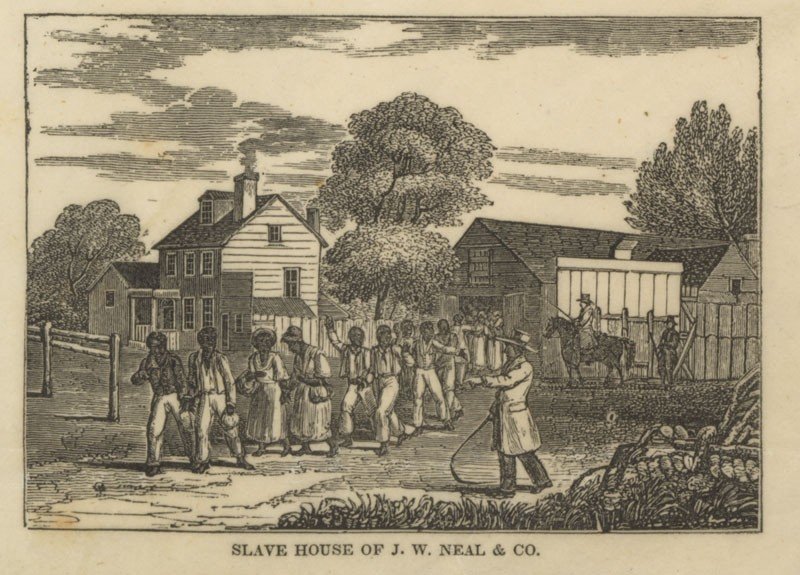

一方、南部では黒人奴隷を人手とする大規模な農園(プランテーション)を営む人が多数いて、タバコや米が栽培されヨーロッパに出荷されていた。

北部と南部では、ライフスタイルや産業、それに「誰をどのように働かせるか」といった制度にも違いがあったのだ。

先住民

さらに内陸一体には、先住民の「インディアン」と呼ばれたさまざまな民族集団が生活していた。

植民者はしばしば先住民と戦い、その居住地を奪っていったけれど、先住民には貴重な毛皮の取引相手としての価値もある。

次の史料のように、どうすれば彼らと平和的にコミュニケーションできるかという、今風にいえば文化人類学的に近い発想を持つ植民地人もいた。

史料 カドワラダー・コールデン『五部族連合の歴史』(1727年刊)

[…]しかし正直なところ私[ニューヨーク植民地の総督(任1760〜75)]には、われわれの通訳がインディアンの雄弁を正しく伝えていないのではないかという疑念もある。なぜならインディアンには語彙や込み入った概念が欠けるため、会話の中では比喩が多く用いられる。[…]私は年老いた一人の主張が朗々と雄弁に語るのを聴いたことがある。彼の話しぶりは聴衆を歓喜させ感動させた。しかしながら通訳を介したため、われわれの期待は裏切られた。語り手がかなりの時間をかけて熱弁をふるったあとで、通訳がわずか一行足らずの文章で全体を説明することがしばしばだったからである。その時の語り手の話は潤色され大げさだったのだろうが、聴き手は想像力を思い切り働かせていたにちがいない。[…]

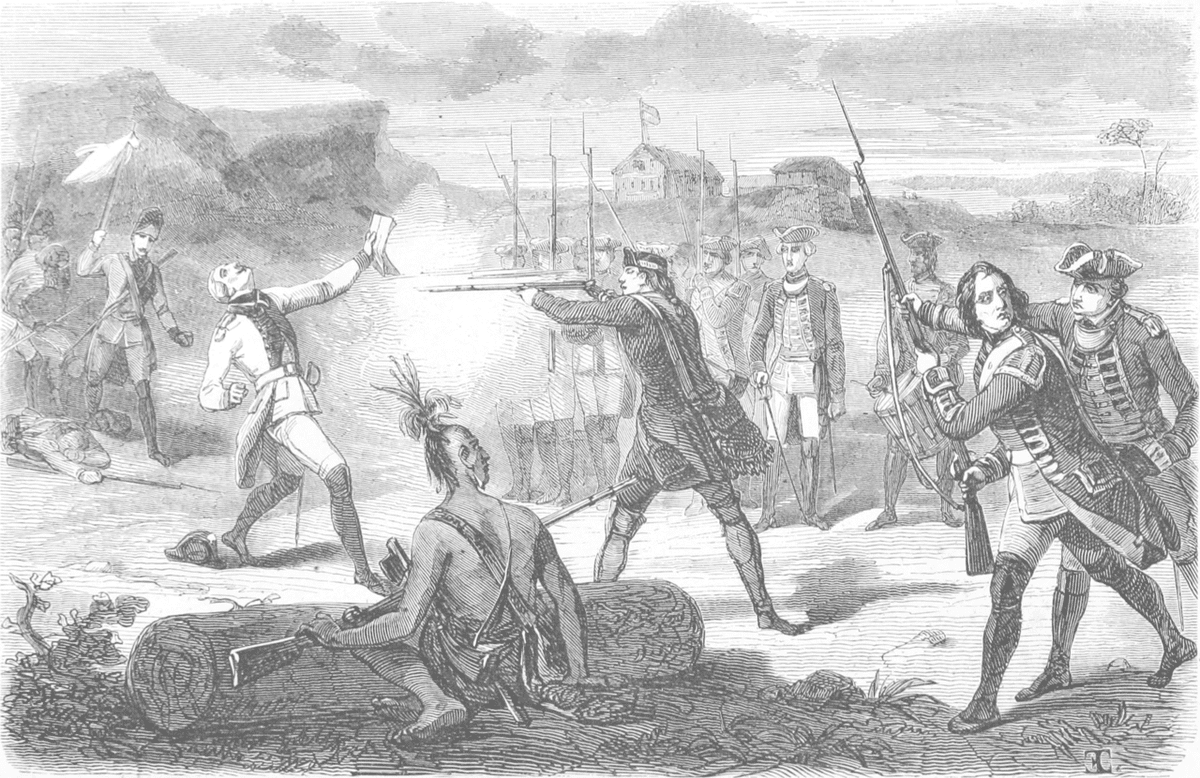

しかし、交易をめぐる争いには、フランスも絡んでいたから複雑だ。

すでにフランスは16世紀以来、北アメリカ一帯に毛皮を求めて進出していた。

史料 ジャック・カルティエ『探検航海記』(1534年)

この月の第24の日[1534年7月24日金曜日]、われわれは入江の入り口にある岬[ガスペ岬]の上で、数人の原住民を前にして、高さ30フィートの十字架を造らせた。木が十字に交わるところの下に、白ユリの花三輪を浮き彫りにした紋章を付け、上には本文書体で大きく「フランス国王万歳」と刻み込んだ木製の板を打ち付けた。

[中略][筆者注:その後先住民は、カルティエの船に乗り込み、食事や武器などを与えると、いったん陸地に戻っていった。]

その日の昼頃、6隻の小舟が舷側にやって来た。それぞれ5人ないしは6人が乗っており、われわれが留めた2人[筆者注:カルティエの船に乗り込んで留め置いた先住民の子ども]に別れを告げ、彼らに魚を持って来たのである。彼らはわれわれの十字架を倒さないとジェスチャーで伝え、われわれに熱弁をいくらかふるったが、その意味はさっぱりわからなかった。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%99%E3%83%83%E3%82%AF%E5%B7%9E%E3%81%AE%E6%97%97#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_Quebec.svg、パブリック・ドメイン

インディアンの勢力と結びつき、1754年にはイギリスとの間にフレンチ=インディアン戦争が勃発してしまう。

もめごとを避けるため、イギリスの国王は「アパラチア山脈よりも西には住んじゃダメ」という命令をだしているよ。

イギリス本国はしだいに、ビジネスを重視する政策(重商主義の政策)をとり、植民地の自由な貿易や工業発展はなるべくおさえつけようとするように。植民地はあくまで“格下”であるべきだ、イギリスの方針に従うべき存在だというわけだ。

ターニングポイントは七年戦争の終結だ。

1763年にパリ条約が締結され、フランスは北アメリカの植民地から一部をのぞいて撤退。

敵がいなくなったわけだから植民地人にとっては朗報のように見えるけれど、新たな問題が浮上する。

イギリスは財政の赤字をうめるため、13植民地に対してさまざまな税が課されるようになっていったんだ。

このため、1765年には植民地の人々の間で、出版物に税をかける「印紙法」に対する激しい反対運動が起きた。

彼らは “どうして本国議会に代表者も送ってないのに、どうして勝手に税金をとることを決定するんだ! 税金をとるには、とられる側の代表による同意が必要だというのは、イギリスの伝統的な考えじゃないのか!”と主張。

“ノー代表・ノー課税”(代表なくして課税なし)というわけだ。

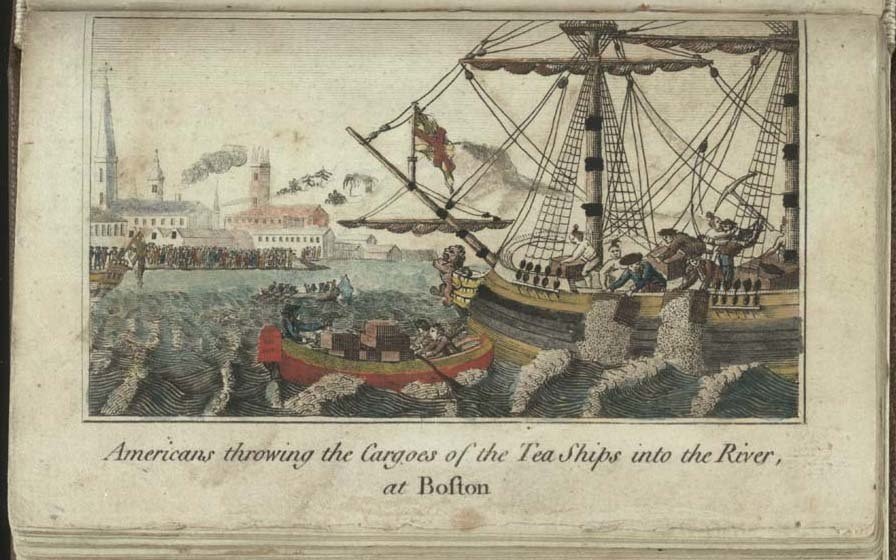

それでも植民地の反発はやまず、1773年に制定された茶法(ちゃほう)に対して、植民地人は「ボストンティーパーティー」(ボストン茶会事件)という政治的パフォーマンスで対抗。

これは12月16日の夜、東インド会社の船に「インディアン」のコスプレをして忍び込んだ運動家が、342箱の茶箱が、ボストン湾を“ティーポット”とみなして投げ込んだもの。

東インド会社の輸入した茶以外は買ってはいけない、ほかの国の船や密貿易船の茶は買ってはいけないといった茶法に反発したのだ。

しかし“お茶会”というブラックジョークは、イギリスに対する反逆行為とみなされ、イギリスはボストン湾を封鎖。

情勢は、一気に緊迫することとなるよ。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊