7.4.3 東南アジア交易の発展 世界史の教科書を最初から最後まで

16世紀に入り、東南アジアにもヨーロッパ勢力が進出。

ポルトガル王国は、東南アジアのスパイス(香辛料)を イスラーム商人による“中抜き”なしで確保することをめざしたのだ。

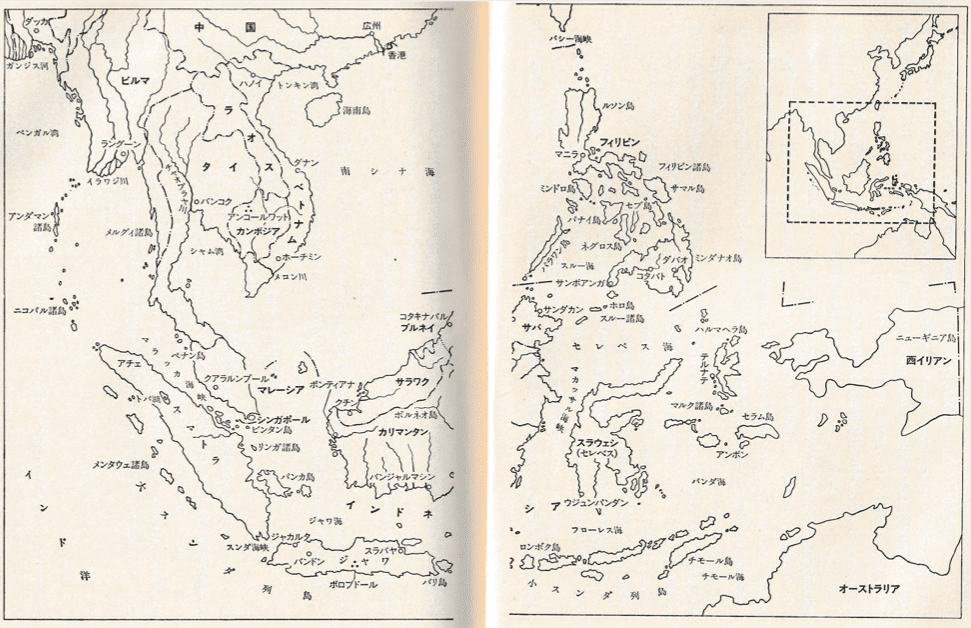

そして、1511年、イスラーム教徒のマラッカ王国を軍事占領。

マラッカ王国の都マラッカは、インド洋と太平洋を結ぶ超超超重要ポイント。

ここを拠点としてポルトガルは「海域をコントロール」するとして、大砲を船に積んで威圧的な動きに出た。

いやいや、ちょっと待ってよポルトガル商人さん。

そのやり方は “インド洋古来の貿易スタイル” じゃない。

まあ、マラッカから撤退しないんであれば、拠点をずらすしかないね。

ーというわけで、スマトラ島北部のアチェ王国や、ジャワ島のマタラム王国の港町が、イスラーム商人の新たな貿易港として栄えるようになった。

それに対し、タイのアユタヤ朝(1351〜1767年)や、

ビルマのタウングー朝も、貿易ブームの波に乗り、ヨーロッパ商人から武器を買ったり、米や鹿革(しかがわ)といった特産物を売り、繁栄をきわめた。

さて、そんなポルトガルの独占状態も長くは続かない。

16世紀後半になると、スペイン(イスパニア)王国がフィリピンの島々に侵攻。

北部のルソン島の港町マニラを整備し、すでに支配していたメキシコと結ぶ太平洋横断定期ルートをつくりあげたのだ。

メキシコのアカプルコ港からはガレオン船で大量の銀がはこばれ、マニラにやってきた中国人商人の陶磁器・絹、インド商人の綿織物と交換された。

大量のメキシコ銀(墨銀(ぼくぎん))が中国に流れこんだことは、中国や日本の社会を激変させることに。

メキシコ銀だけでは取引に間に合わなくなり、主に島根の石見銀山(いわみぎんざん)で生産される日本銀もマニラ経由で中国に流れ込んだ。

中国では銀は「地金」(じがね)のままもちいられ、税金も銀で納入されるようになっていった。

日本でも、東南アジア貿易で荒稼ぎする商人が出現。

その利益で強大化する武装勢力(戦国大名)も現れた。17世紀初めに日本を統一した徳川幕府も「朱印」という許可状を与えた船に限って貿易を認め、東南アジアの「日本町」に向かうに人と物と金の動きを管理しようとした。

これを朱印船貿易という。

しかし、1630年代には一転、日本人の海外渡航が禁じられると、日本と東南アジアの直接的な関係は縮小していった。

東南アジアの主力商品である「香辛料」は、ヨーロッパ諸国でも需要が高かった。

ポルトガル、スペインに引き続き、オランダやイングランド(イギリス)の商人たちは、「お金を集めて事業をおこすためのグループ」(会社)を設立し、国の後ろ盾も得ながら東南アジアに進出した。

やがてオランダとイギリスが貿易の利益をめぐって“正面衝突”することに。

イギリスは17世紀前半に「オランダにはかなわない」と判断し、東南アジアからインドへと貿易の重心を変化させていくことになるよ。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊